১৯৩১ সালের গ্রীষ্মকালে ফরাসি নিয়ন্ত্রিত সিরিয়ায় প্রবেশ করেন ২৮ বছর বয়সী এক ড্যানিশ সাংবাদিক এবং পর্যটক, ক্নুদ হাম্বো (Knud Holmboe)। কিন্তু সিরিয়াতে পা দেওয়ার সাথে সাথেই তাকে গ্রেপ্তার করে ফরাসি নিরাপত্তাবাহিনী। তার আগমনের সংবাদ তাদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ইতালির ফ্যাসিস্ট প্রশাসন। তারা ফরাসিদেরকে অনুরোধ করেছিল তাকে গ্রেপ্তার এবং বহিষ্কার করার জন্য। কারণ, তাদের মতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিপজ্জনক একজন ব্যক্তি।

ক্নুদ হাম্বোর অপরাধ ছিল, এর আগের বছর তিনি উত্তর আফ্রিকার ত্রিপোলিতানিয়া এবং সাইরেনাইকায় ভ্রমণ করেছিলেন। ত্রিপোলিতানিয়া এবং সাইরেনাইকা ছিল বর্তমান লিবিয়ার দুটি প্রদেশ, যেখানে তখন ইতালিয়ানরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং কঠোর দুঃশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। হাম্বো তার দেখা ঔপনিবেশিক শাসনের বর্ণনা দিয়ে পত্রিকায় প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন। তার সেই প্রতিবেদনই ক্ষুব্ধ করেছিল ইতালিয়ান শাসকদেরকে।

ক্নুদ হাম্বোকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে ফরাসি কর্মকর্তাদেরকে রাজি করাতে ইতালিয়ানদেরকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। ফরাসিরা তার নামের সাথে আগে থেকেই পরিচিত ছিল। লিবিয়ার উপর লেখা তার প্রতিবেদনগুলোর সংবাদ সিরিয়াতেও পৌঁছে গিয়েছিল। এবং ফরাসি কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, তার প্রতিবেদনগুলোর কারণেই সিরিয়াতে ইতালিবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটেছিল।

ঐ গণ্ডগোলের পরপরই ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ক্নুদ হাম্বোকে “ড্যানিশ লরেন্স” উপাধি দেওয়া হয়। কারণ আসল লরেন্স, তথা টি. ই. লরেন্স, যিনি “লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া” নামেই বেশি পরিচিত, তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তা, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যে অনুপ্রবেশ করে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে ক্নুদ হাম্বোর সাথে টি. ই. লরেন্সের বেশ কিছু সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। তারা দুজনেই ভালো আরবি জানতেন এবং দুজনেরই আরবি সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ছিল, যদিও এক্ষেত্রে হাম্বো আরব এবং মুসলমানদের প্রতি তার পূর্ববর্তী তাচ্ছিল্যকে অতিক্রম করে পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তারা দুজনেই মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল এলাকাজুড়ে ভ্রমণ করেছিলেন এবং ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের প্রতি শীতল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মধ্যপ্রাচ্যের উপর লেখালেখি করেছিলেন, যদিও এক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং গুপ্তচর টি.ই. লরেন্সের তুলনায় ড্যানিশ অভিযাত্রী ক্নুদ হাম্বোর ভূমিকা অনেক কম ছিল।

এবং সর্বোপরি দুজনেই ছিলেন আরবদের উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামের একনিষ্ঠ সমর্থক। ফরাসিদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে হাম্বো মিসরেও একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সে সময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি লিবিয়ার সেনুসি আন্দোলনের নির্বাসিত নেতাদের সাথে মিলে সীমান্তের ওপারে লিবিয়ার দক্ষিণের বিদ্রোহীদের একটি বিচ্ছিন্ন ঘাঁটিতে সাহায্য পাঠানোর মাধ্যমে ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন।

ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে হাম্বোর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালে, ইতালি-নিয়ন্ত্রিত লিবিয়ার মধ্য দিয়ে পথযাত্রার সময়। কয়েকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া ছাড়াও ঐ ভ্রমণ তাকে বিদ্রোহ দমনের নামে লিবিয়ানদের উপর, বিশেষ করে লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের জনগণের উপর চালানো ইতালিয়ানদের নির্মম কর্মকাণ্ডের মুখোমুখি করে দিয়েছিল।

তাদের এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আটক, মৃত্যুদণ্ড প্রদান, বিষাক্ত গ্যাস বোমা নিক্ষেপ এবং বেসামরিক জনগণকে বাধ্যতামূলক স্থানান্তর ও খাদ্যবঞ্চিত করা। ধারণা করা হয়, এসব পদক্ষেপের ফলে সে সময় লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলে ৩৫ থেকে ৭০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। ইতালিয়ান এবং লিবিয়ান ইতিহাসবিদরা একে ‘গণহত্যা’ বলেই অভিহিত করেন।

হাম্বো ছিলেন খুব স্বল্পসংখ্যক পশ্চিমা নাগরিকদের মধ্যে একজন, যারা এই সীমাহীন বর্বরতার সাক্ষী হয়েছিলেন। তার কণ্ঠরোধ করার একাধিক প্রচেষ্টার মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইতালিয়ানরা তাকে তার ১৯৩০ সালের ভ্রমণের শেষে দুর্গন্ধযুক্ত একটা কারাগারে নিক্ষেপ করে।

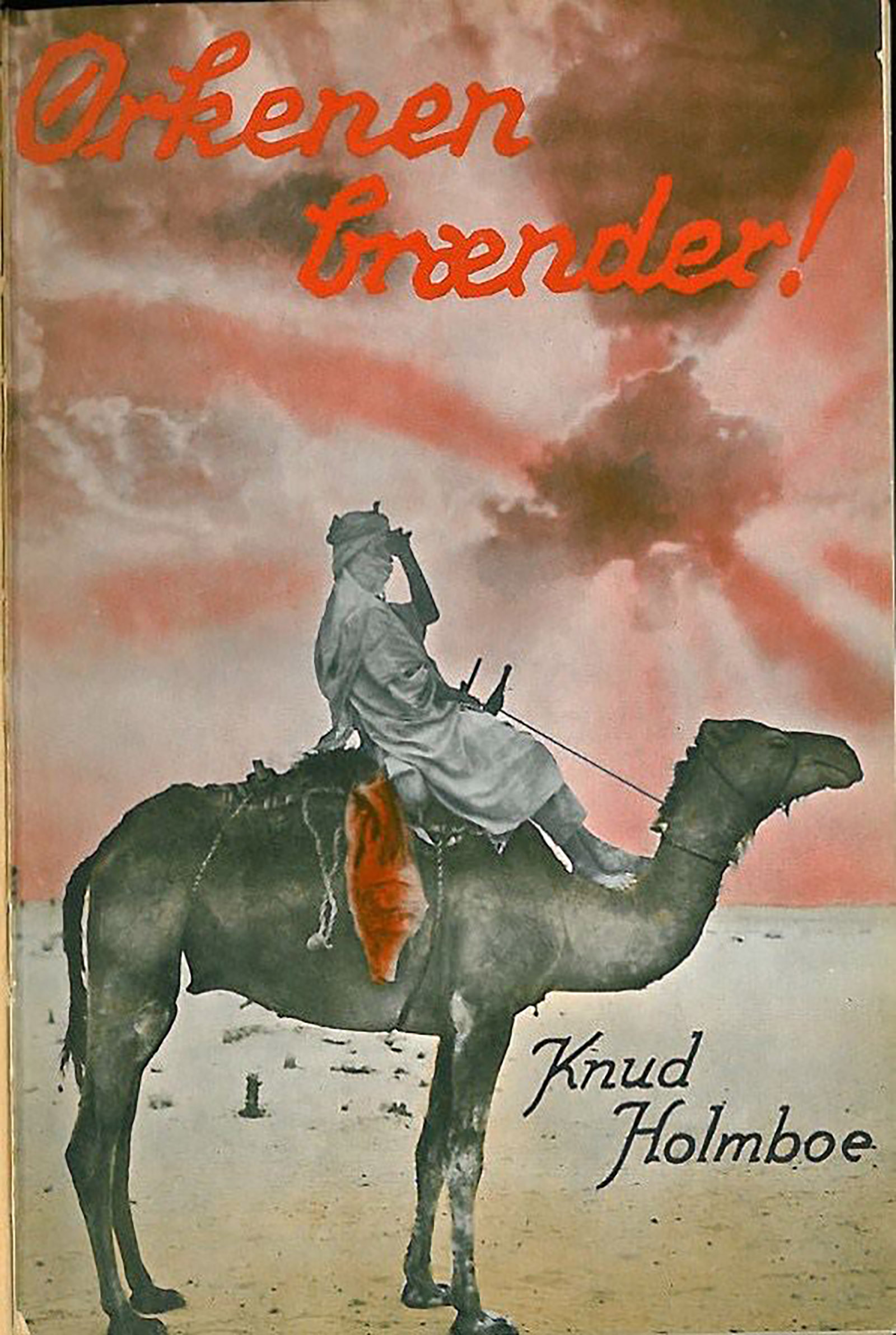

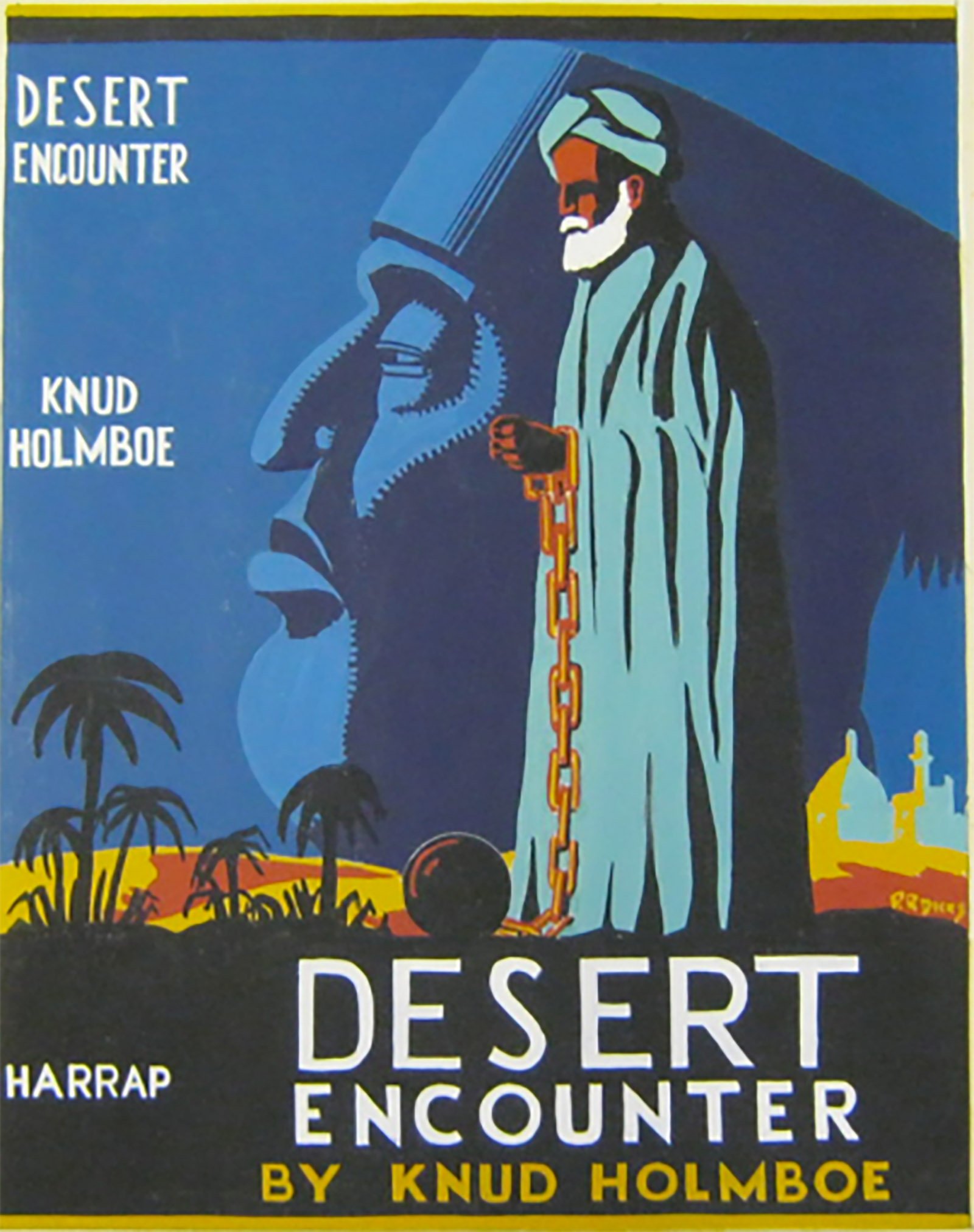

কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৩১ সালে তিনি তার দুঃসাহসিক অভিযানের অভিজ্ঞতা নিয়ে ড্যানিশ ভাষায় একটা বই লেখেন, যা পাঁচ বছর পর ইংরেজিতে “ডেজার্ট এনকাউন্টার” শিরোনামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই বইটি আমেরিকা এবং ইউরোপে বেস্ট সেলার হয়, যদিও ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবেই বইটি নিষিদ্ধ করে। এর ইতালিয়ান অনুবাদটি প্রকাশিত হয় প্রায় সাত দশক পরে, ২০০৪ সালে।

ক্নুদ ভালদেমার গিলডিং হাম্বোর জন্ম ১৯০২ সালে, ডেনমার্কের জুটল্যান্ড এলাকার এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে। কিশোর বয়সে তার ইচ্ছে ছিল পাদ্রী হওয়ার, কিন্তু তার পরিবর্তে তার কর্মজীবন শুরু হয় একটা ড্যানিশ পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার মধ্য দিয়ে। প্রথমে তিনি ডেনমার্ক এবং ইউরোপ থেকে রিপোর্ট করতেন, কিন্তু এরপর তিনি মনোযোগ সন্নিবেশ করেন উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের উপর। প্রথমে তিনি মরক্কোতে যান এক ড্যানিশ প্রিন্সের সাক্ষাৎকার নিতে, যিনি সেখানে ফরাসি সেনাবাহিনীর হয়ে লড়াই করছিলেন।

ঊনিশশো বিশের দশকে ফরাসি এবং স্প্যানিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মরোক্কানদের বিদ্রোহ তথা “রিফ যুদ্ধ” নিয়ে তার লেখা রিপোর্টগুলো ছিল বর্ণবাদী বিবরণে পরিপূর্ণ। তার বর্ণনা অনুযায়ী, যে “বাদামী বর্ণের মানুষেরা” ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তারা ছিল “ধর্মীয় উন্মাদনা” দ্বারা অনুপ্রাণিত “দস্যুদল”। অথচ এর এগারো বছর পর প্রকাশিত তার ডেজার্ট এনকাউন্টারে সেই একই মরোক্কান যোদ্ধাদেরকে তিনি উল্লেখ করেছেন “সাহসী পর্বতবাসী” হিসেবে। দুই লেখার মধ্যে এতো বেশি পার্থক্য, মনে হয় যেন সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লেখা।

কী এমন ঘটেছিল, যা তার মধ্যে এই অসামান্য পরিবর্তন এনে দিয়েছিল? তার লেখা থেকে ধারণা করা যায়, ১৯২৬ সালে জেরুজালেমে মুসলমানদের সাথে নামাজে যোগ দেওয়ার একটা ঘটনা তার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সশ্রদ্ধ আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে তিনি লিখেছিলেন, “সেখানে পুরোপুরি নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। কোনো পাদ্রী সেখানে মাস সেলিব্রেট করছিল না, উপদেশ দিচ্ছিল না, কিংবা রুটি এবং ওয়াইনকে ঈশ্বরে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছিল না। সেখানে সম্মোহন করার জন্য কোনো মিউজিক বাজছিল না, যা পরিষ্কার বোধশক্তি থেকে চিত্তকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।”

এর কয়েকমাস পরে তিনি মরক্কোর একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটা মসজিদে ভ্রমণ করেন এবং এক বৃদ্ধ ইমামকে ইসলামের গুণাবলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে দেখেন। এরপর ১৯২৯ সালে ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এরকম পরিস্থিতিতে ১৯৩০ সালে হাম্বো তার উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণ শুরু করেন। প্রথমে তার পরিকল্পনা ছিল নৌকায় করে স্পেন থেকে মিসরে যাবেন, এরপর সেখান থেকে মক্কা এবং মদিনায় যাবেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে মরক্কোর স্প্যানিশ ছিটমহল কেউটার এক হোটেলের লবিতে তার সাথে এক আগন্তুকের দেখা হয়ে যায়, যিনি তাকে পায়ে হেঁটে ভ্রমণের ব্যাপারে প্ররোচিত করেন। তিনি তাকে আরবদের দৃষ্টিতে দেখা উত্তর আফ্রিকা নিয়ে একটা বই লেখার জন্য অনুরোধ করেন। হাম্বো তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং ইউরোপীয় পোশাক-আশাক পরিত্যাগ করে মরোক্কানদের বেশে তার চার সিলিন্ডারের ১৯২৮ মডেলের শেভ্রলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

লিবিয়ায় প্রবেশ করার পর হাম্বো ইতালিয়ানদের দ্বারা তৈরি রাস্তা দিয়ে রাজধানী ত্রিপোলিতে পৌঁছেন, যে রাস্তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, “আমার দেখা সেরা রাস্তা, এমনকি ইউরোপেও”। ত্রিপোলিতে সে সময় ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির সরকার ক্ষমতার চরম প্রদর্শনী স্থাপন করেছিল। ত্রিপোলির বর্ণনা দিতে গিয়ে হাম্বো লেখেন, সেখানকার “ভবনগুলো মার্বেল এবং পিতলে ঝকমক করছিল।” কালো শার্ট পরা ইতালিয়ান যুবকরা সেখানকার রাস্তা দিয়ে মুসোলিনির মুখচ্ছবির পোস্টার বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, যার গায়ে বড় অক্ষরে লেখা ছিল, “তোমরা যারা আমাদের জন্য না, তারা আমাদের বিরুদ্ধে।”

হাম্বোর কাছে ইতালিয়ানদেরকে আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হচ্ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল শীঘ্রই তারা অবশিষ্ট আরব বিদ্রোহীদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে ফেলতে পারবে। “সোনো লিকুইদাতি” (তাদেরকে দমন করা হয়েছে), অতিথি কূটনীতিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ইতালিয়ান গভর্নর মার্শাল পিয়েত্রো বাদোগিলো।

কিন্তু একই সময়ে হাম্বোর কানে লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধরত ওমর আল-মুখতার নামের এক কৌশলী গেরিলা যোদ্ধা সম্পর্কে রোমাঞ্চকর সংবাদ আসছিল। সেই গেরিলা নেতা ছিলেন এক সাবেক সুফি শিক্ষক, যিনি তার দলবল নিয়ে পর্বতের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে ইতালিয়ানদের উপর আক্রমণ করেই আবার আত্মগোপনে চলে যেতেন। “যখনই আমাদের ধারণা হয় তিনি অমুক জায়গায় আছেন, আমরা তাকে ঘিরে ফেলতে পেরেছি, তখনই দেখা যায় – ফুহ্! তিনি গায়েব হয়ে গেছেন,” টাইলর নামের এক ইতালিয়ান সৈন্য বলেছিল হাম্বোকে

এই বিদ্রোহীদের সাথে সাক্ষাৎ করার লক্ষ্য নিয়ে ক্নুদ হাম্বো পূর্ব দিকে তার যাত্রা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু বর্তমান সিরত শহরের কাছাকাছি মরুভূমির এক স্থানে তার গাড়ি বিকল হয়ে যায়। তিন দিন পর্যন্ত পানিবিহীন অবস্থায় তিনি এদিক ওদিক উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ান। শেষপর্যন্ত ইতালিয়ান সৈন্যরা তাকে উদ্ধার করে এবং বেনগাজিতে নিয়ে যায়। বেনগাজি ছিল তখন পূর্বাঞ্চলীয় সাইরেনাইকা প্রদেশের রাজধানী, যে শহরটা নিয়ন্ত্রণ করতেন রুডলফ গ্র্যাজিয়ানি নামের এক কঠোর জেনারেল।

গ্র্যাজিয়ানি তখন জনগণের ইচ্ছাশক্তিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য বেনগাজির আশেপাশের গ্রামগুলোকে জনশূন্য করার প্রকল্প তত্ত্বাবধান করছিলেন। তার নির্দেশে বিশাল এলাকাজুড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা অনেকগুলো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। আর পশুর পালের মতো সেখানে তাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল প্রায় এক লাখ আরব বেদুইনকে।

হাম্বো এই ক্যাম্পগুলোর একটাতে ভ্রমণ করেছিলেন। এবং তার বর্ণনা পড়লে মনে হয় সেটা যেন নির্মম কোনো ঘটনার অভিযোগপত্র। তিনি সেখানে প্রায় ১,৫০০ তাঁবুতে ছয় থেকে আট হাজার মানুষকে বসবাস করতে দেখেছিলেন, যাদের অনেকেই ছিল অসুস্থ। তাদের পিঠ কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। তারা হাঁটছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তাদের অনেকের হাত-পা অঙ্গহীনতায় ভয়াবহভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

ছয় বছর পর যখন প্রথমবারের মতো তার লেখা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়, তখন তা পাঠকদের মধ্যে বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে ইতালির ফ্যাসিস্ট সরকার লিবিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে তাদের অবস্থান সম্পর্কে যে সভ্যকরণ প্রকল্পের প্রচারণা চালিয়ে আসছিল, বইটার বিবরণ ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

হাম্বোর নিজের জন্য তার এই ভ্রমণ ছিল তার ভেতরে মৌলিক পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রভাবক। তিনি লিখছিলেন, “যেকোনো ইউরোপীয় ব্যক্তি যদি ইতালিয়ানদের দুঃশাসনের সামান্য একটু নমুনা দেখতে পায়, তাহলে তার লজ্জা হওয়া উচিত এই কারণে যে, সে নিজেও শ্বেতাঙ্গদের একজন।”

ক্নুদ হাম্বোর অভিযাত্রার পরবর্তী অংশটুকু তাকে নিছক কাহিনীকার থেকে দলীয় সমর্থক হিসেবে গড়ে তোলে। ইতালিয়ানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বাঞ্চলের গ্রিন মাউন্টেইনের মধ্য দিয়ে ভ্রমণের সময় তিনি ওমর আল-মুখতারের যোদ্ধাদের হাতে বন্দী হন। যোদ্ধারা প্রথমে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন বলে সে যাত্রা তিনি বেঁচে যান। পরিচয় হওয়ার পর মরুর বুকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তার সামনে বসে যোদ্ধারা তাকে ইতালিয়ানদের নির্যাতনের গল্প শোনায়।

তারা তাকে এক অল্পবয়সী মেয়ের করুণ কাহিনী বলে, যাকে ইতালিয়ানরা অপহরণ করে পতিতালয়ে বিক্রি করে দিয়েছিল। অজানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে সে তার বাবার কাছে মিনতি করেছিল তাকে মেরে ফেলার জন্য। বৃদ্ধ শেখ তার কপালে চুম্বন করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, “যে ইতালিয়ান আমার চোখের সামনে পড়বে, তাকেই আমি হত্যা করব।”

এই যোদ্ধাদের সাথে স্বল্পকালীন অবস্থানের পর হাম্বো তাদেরকে কথা দিয়েছিলেন, মিসরে ফিরে গিয়ে তিনি তাদের নির্বাসিত নেতা ইদ্রিস আল-সেনুসির সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি তার কথা রেখেছিলেন। আরো একবার ইতালিয়ানদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর যখন তারা তাকে সাইরেনাইকা থেকে বহিষ্কার করে, তখন তিনি মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় গিয়ে ইদ্রিস আল-সেনুসিকে খুঁজে বের করেন।

হাম্বো যে ততদিনে আর নিছক পর্যবেক্ষক ছিলেন না, বরং তিনি হয়ে উঠেছিলেন লিবিয়ান বিদ্রোহীদের কাছের একজন, সেটা বোঝা যায় যখন ইদ্রিস তাকে একটা পরিচিতিমূলক চিঠি দেন মিসরের সীমান্তের কাছাকাছি লিবিয়ার কুফরা মরূদ্যানে অবস্থিত বিদ্রোহীদেরকে সম্বোধন করে। এই ইদ্রিস আল-সেনুসিই পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে লিবিয়ার স্বাধীনতার পর দেশটির রাজা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বর্তমানে লিবিয়ার প্রাকৃতিক ভূচিত্র অনেকটাই পাল্টে গেছে। কিন্তু হাম্বো যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি আজও ইতালিয়ান আমলের সাথে অনেক কিছুরই মিল খুঁজে পেতেন। পূর্ব এবং পশ্চিমের প্রধান দুটি শহর, বেনগাজি এবং ত্রিপোলিতে আবারও সামরিকীকরণ ঘটেছে। কিন্তু এবার ক্যারাবাইন হাতে নেওয়া, কালো শার্ট পরা ইতালিয়ান সৈন্যদের দ্বারা না, বরং ক্ষমতা এবং সম্পদের লোভে যুদ্ধরত লিবিয়ান মিলিশিয়াদের দ্বারা।

বর্তমানে পূর্বদিকের মিলিশিয়াদের নেতৃত্বে আছেন ফিল্ড মার্শাল খালিফা হাফতার নামের খাকি পোশাকের একজন স্বৈরাচারী, যিনি এ বছরের এপ্রিল মাস থেকে ত্রিপোলির আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি এমন ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ মিলিটারি প্যারেড প্রদর্শন করতে পছন্দ করেন, যা গ্র্যাজিয়ানি এবং বাদোগিলো বেঁচে থাকলে বেশ পছন্দ করতেন।

প্রায় এক শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও ইতালিয়ান উপনিবেশবাদের ভূত এখনও লিবিয়ার উপর থেকে নামেনি। আজও ইতালিয়ান সরকারগুলো ত্রিপোলিতানিয়ার উপর নতুন আতঙ্ক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এবং তখনকার মতোই এখনও তারা সেটা করছে ক্যাম্পের মাধ্যমে। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে পৌঁছতে চেষ্টা করা আফ্রিকান অভিবাসীদের স্রোত বন্ধ করার জন্য তারা তাদেরকে জঘন্য পরিবেশের আটককেন্দ্রগুলোতে আটকে রাখার ব্যাপারে লিবিয়ান মিলিশিয়াদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে।

এসবের বাইরেও লিবিয়াতে নতুন করে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছে। হাম্বোর দেখা ইতালিয়ান আমলের মনোপ্লেনের স্থলে লিবিয়ার আকাশে এখন পাইলটবিহীন বিদেশী ড্রোন বিচরণ করছে কোনো ধরনের দায়বদ্ধতা ছাড়াই। আফ্রিকান মার্সেনারিরা এখনও লিবিয়ার মাটিতে যুদ্ধ করছে। তবে ইতালিয়ান আমলের মতো ইরিত্রিয়ান আসকারিরা না, বরং এবার যুদ্ধ করছে চাদিয়ান এবং সুদানি সশস্ত্র যোদ্ধারা।

ক্নুদ হাম্বো যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে ইউরোপের রাজনীতি যে কর্তৃত্ববাদী রূপ নিয়েছে, সেটা দেখে হয়তো শিউরে উঠতেন, কিন্তু মোটেও অবাক হতেন না। ডেজার্ট এনকাউন্টেরে শেষের দিকে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “ফ্যাসিজম তার শেকড় মাটির গভীরে প্রোথিত করে ফেলেছে।” এবং তিনি বিশ্বাস করতেন, এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে ইসলাম। তার বিশ্বাস ছিল, বলশেভিজম, সোশ্যালিজম এবং অন্যান্য আধুনিক ধারণার আবির্ভাব সত্ত্বেও ইসলামই পারে মানুষকে পরিপূর্ণভাবে সুখী করতে।

ইউরোপের অসংখ্য নতুন ধর্মান্তরিত মুসলমানও আজ হাম্বোর মতো এই একই ধারণা লালন করে। হাম্বোর মতোই তারাও ইসলামের টানে ইউরোপ ছেড়ে আরবের মাটিতে ভ্রমণ করেছে। হাম্বো যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি হয়তো ইউরোপের ক্রমবর্ধমান ইসলামোফোবিয়ার শিকার হতেন, অথবা হয়তো দেখতে পেতেন, ইউরোপীয় গোয়েন্দাসংস্থাগুলো বিদেশী যোদ্ধা সন্দেহে তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

হাম্বো বেঁচে থাকলে এটা দেখেও নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হতেন যে, ২০১১ সালে লিবিয়াতে মোয়াম্মার আল-গাদ্দাফির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পেছনে হাম্বোর নিজের দেশের মুসলিম বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় ধরনের ভূমিকা ছিল। ২০০৫ সালের শেষের দিকে ড্যানিশ এক পত্রিকা হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর একটা অপমানজনক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিল, যা সে সময় মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। সে সময় বেনগাজিতেও একটা মিছিল বেরিয়েছিল। সেই মিছিলে পুলিশের গুলিতে অন্তত ১০ জন আন্দোলনকারী নিহত হয়েছিল।

২০১১ সালের শুরুর দিকে যখন আরব বিশ্বজুড়ে স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন বেনগাজির লিবিয়ান অ্যাকটিভিস্টরা ২০০৬ সালের সেই দিনটির বর্ষপূর্তিকেই বেছে নিয়েছিল তাদের আন্দোলন শুরুর তারিখ হিসেবে। সেই ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখটাকেই এখন গাদ্দাফিরবিরোধী বিপ্লবের শুরুর তারিখ হিসেবে ধরা হয়।

ক্নুদ হাম্বো লিবিয়াতে ইতালিয়ানদের শাসনের পরিণতি দেখে যেতে পারেননি। ১৯৩১ সালে ইতালিয়ান বাহিনী কুফরা মরূদ্যানে সেনুসি আন্দোলনের সর্বশেষ ঘাঁটি দখল করে নেয়। এবং সে বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তারা ঐ আন্দোলনের প্রধান নেতা ওমর আল-মুখতারকে আটক করে এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর তারা লিবিয়াতে আরো ১২ বছর তাদের দখলদারিত্ব চালিয়ে যায়।

ডেজার্ট এনকাউন্টার বইটার কাহিনী শেষ হয় ১৯৩০ সালে, একটা কার্গো জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ভূমধ্যসাগরের দিকে তাকিয়ে হাম্বোর মুসোলিনির সম্প্রসারণবাদিতার কথা চিন্তা করার মধ্য দিয়ে। মুসোলিনির স্বপ্ন ছিল ভূমধ্যসাগরকে তিনি প্রাচীন রোমান সময়ের মতো “মেয়ার নসট্রাম” তথা “আমাদের সমুদ্রে” পরিণত করবেন। কিন্তু হাম্বো বিশাল এই সমুদ্রকে আফ্রিকা এবং ইউরোপের, কিংবা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখতেন না, তিনি সেটাকে সংযোগস্থাপনকারী হিসেবেই বিবেচনা করতেন।

হাম্বোর নিজের এই দুই বিশ্বের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টাই সম্ভবত তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩১ সালের অক্টোবরে হজ্জ্বে যাওয়ার পথে সৌদি আরব এবং জর্ডানের সীমান্তে এক বেদুইন গোত্রের সদস্যরা তার উপর আক্রমণ করে এবং তাকে হত্যা করে। সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র ২৯ বছর। যদিও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কিন্তু অভিযোগ আছে, ইতালিয়ান সিক্রেট সার্ভিসই বেদুইনদেরকে দিয়ে তাকে হত্যা করিয়েছিল। তার দেহাবশেষের কোনো সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি।

মূল লেখক: ফ্রেডেরিক ওয়েহরি।

ফ্রেডেরিক ওয়েহরি একজন লিবিয়া বিশেষজ্ঞ। গাদ্দাফি-পরবর্তী লিবিয়ার উপর তার লেখা একটা বই নিয়ে রোর বাংলায় একটা রিভিউ আছে, যা আপনি পড়তে পারেন এখান থেকে। ক্নুদ হাম্বোর ডেজার্ট এনকাউন্টার বইয়ের উপর তার লেখা এই রিভিউটি প্রকাশিত হয়েছে নিউ ইয়র্ক রিভিউ অফ বুকসে। আমাদের এই লেখাটি ঐ রিভিউয়ের কিছুটা সংক্ষেপিত অনুবাদ।

ইতিহাসের চমৎকার, জানা-অজানা সব বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: https://roar.media/contribute/