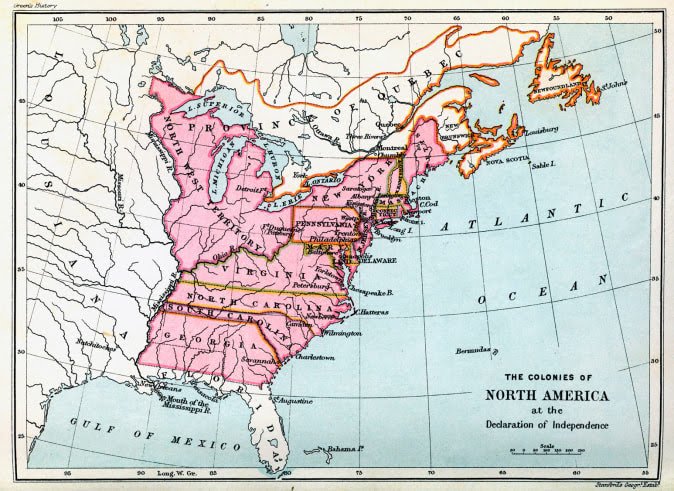

আমেরিকান বিপ্লবের পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৩টি কলোনি বা ঔপনিবেশিক এলাকায় বিভক্ত ছিল। ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রিত কলোনিগুলোতে আলাদা আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো। ঔপনিবেশিক শাসনামলের সেই সময়টুকু আমেরিকানদের খুব একটা ভালো যায়নি। পরাধীনতা কখনোই সুখকর নয়- তা অবশ্য আমরা সবাই কমবেশি বুঝি। তবে ঔপনিবেশিক শাসনামলে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো বেশ উত্তাপ ছড়াত। পরোক্ষভাবে এই নির্বাচনগুলোই বিপ্লবের দ্বার উন্মোচন করেছিল।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি অঞ্চলেই নানানরকম অনুষ্ঠান, সভা সমাবেশের আয়োজন হতো। জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৫৮ সালের নির্বাচনে ভার্জিনিয়ার ভোটারদের মাঝে ৪৭ গ্যালন বিয়ার, ৩৫ গ্যালন মদ, ২ গ্যালন সিডার ভিনেগার, সাড়ে ৩ প্রিন্ট ব্র্যান্ডি এবং ৭০ গ্যালন শরবত বিতরণ করেন। সেবারের নির্বাচনে ৩১০ ভোটে নির্বাচিতও হন তিনি। এর আগে কলোনির নির্বাচনগুলোকে কেন্দ্র করে ভোটারদের সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে কেউ কেউ জর্জ ওয়াশিংটনকেও টপকে গেছেন। ইতিহাসবিদদের মতে, তখন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এমন সব ঘটনা ঘটত, যা কল্পনাতীত।

আমেরিকান বিপ্লবের আগে এবং পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক আমেরিকানদের নজিরবিহীন কিছু কার্যকলাপ এবং আয়োজন নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা।

রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং ভোটের ক্ষেত্রে মৌখিক নিয়ম

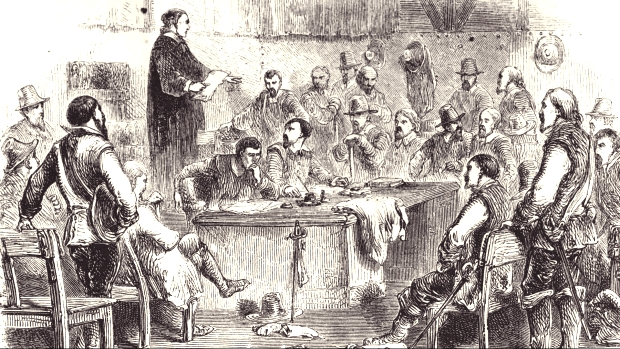

বর্তমান সময়ের মতো ঔপনিবেশিক শাসনামলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা চাইলেই নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারতেন না। আর এই না পারার পেছনের কারণ অবশ্য বিভিন্ন। জমির মালিক, সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের লোকেরা নির্বাচনে খুব কাছে থেকে নিজেদের সমর্থন জানাতে পারতেন। এই নির্বাচনগুলোতে কোনোপ্রকার ব্যালটপেপার পদ্ধতি ছিল না। বরঞ্চ দূরদূরান্তের পুরুষ ভোটাররা শহরের আইনসভায় মৌখিক ভোট দিতে জমায়েত হতেন।

প্রচারের ক্ষেত্রেও ভোটারদের মাঝে বিভেদ তৈরি করত অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা। বেশিরভাগ সময় লোকজন পাঠিয়ে প্রচারণা সম্পন্ন করা হতো। ধনী এবং জমির মালিকরা অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে চিঠির মাধ্যমে ভোট দেয়ার আমন্ত্রণ পেতেন। এছাড়াও তাদেরকে আঞ্চলিক অফিসে ভ্রমণের জন্য নানারকম সুযোগসুবিধাও দেয়া হতো।

যদিও নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসলে মধ্যবিত্ত ও গরিব শ্রেণির ভোটারদের নিকট চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি লোক মারফত উপঢৌকন বিলি করতেন সমর্থক ও অন্যান্য লোকজন। তখন নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা করার, প্রায় সবকিছুই করতেন তারা।

নির্বাচনের দিন প্যারেড এবং দূরবর্তী ভোটারদের মনোরঞ্জন

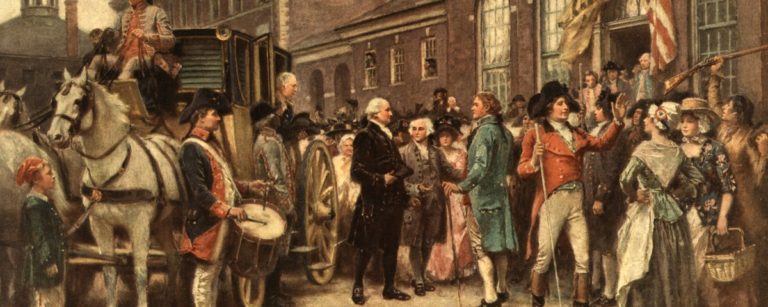

নির্বাচনের দিন সেসব কলোনির রাজধানীতে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হতো। প্রার্থীরা ধনী শ্রেণির লোকেদের জন্য ঘোড়ার গাড়ি কিংবা অন্যান্য যানবাহন ভাড়া করতেন। কিছু কিছু মানুষ প্রথমবারের মতো রাজধানী দেখতেও ভ্রমণ করত। সবমিলিয়ে কয়েকদিনের জন্য শহরগুলোতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যেত।

এত এত মানুষের সমর্থন আদায় করতে বুজি পার্টির আয়োজন করা হতো। মদসহ বিভিন্ন ধরনের ভোজে মেতে থাকতেন দূরদূরান্তের ভোটাররা। ধনী মানুষদের জন্য অবশ্য এসব আয়োজন করা হতো কিছুটা উন্নত পরিবেশে। কারণ প্রার্থীরা বিশ্বাস করতেন, ধনী শ্রেণির লোকেরা চাইলে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারেন।

নির্বাচনের দিন শহরের প্রধান প্রধান সড়কপথে প্যারেডের আয়োজন করা হতো। প্যারেডের মূল উদ্দেশ্য ছিল অতীতের অপশাসন, দুর্নীতি ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে দর্শক জনতাকে উজ্জীবিত করা। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা চেষ্টা করতেন, নিজ নিজ জায়গা থেকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভোটারদের সমর্থন আদায় করতে।

কথিত আছে, যে পক্ষ প্যারেড প্রদর্শনীতে সফল হতে পারবে, সে পক্ষই ভোটের দৌড়ে এগিয়ে থাকে। ইতিহাসবিদ ও লেখক নিকোলাস ভার্গারের মতে, ১৭৬৮ সালের নির্বাচনে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ভোটারদের সঙ্গে আলিঙ্গন করে সমর্থন আদায় করেছিলেন প্রার্থীরা। ঐ সময় রাজপথে এমন চিৎকার, উল্লাস এবং উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল, যা যে কাউকে মুগ্ধ করত।

অনেক সময় ভোটগ্রহণ শেষে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে- এমনটা ঘোষণা দিতেন প্রার্থীরা। যদিও বেশিরভাগ সময় নির্বাচনের শেষে সবকিছু বাদ দিয়ে জয় উদযাপন করতেই ব্যস্ত থাকতেন তারা।

আমেরিকান বিপ্লবের পূর্বেকার কয়েক দশকের নির্বাচনগুলোতে প্রচুর ব্যয় করা হয়েছিল। খাবারের মধ্যে বড় বড় কেক, কিসমিস, ডুমুর, বিভিন্ন ধরনের মাংস বিতরণের প্রথা ১৬৬০ এর দশক থেকেই চলে আসছিল। সময়ের পরিক্রমায় এসবের সঙ্গে হয়তো নতুন কিছু উপঢৌকন যোগ হয়েছিল, নয়তো এসবের পরিমাণ বেড়ে গেয়েছিল! নির্বাচনের প্রচারণা হিসেবে এসব খাবারদাবার দূরদূরান্তের ধনী মানুষদের বাড়িতেও পাঠানো হতো।

কৃষ্ণাঙ্গদের ভিন্ন উদযাপন

কৃষ্ণাঙ্গ কলোনিস্টরা ভোটে উপস্থিত থাকতে পারলেও সরাসরি ভোট দিতে পারতেন না। তবে ১৮ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে নিউ ইংল্যান্ডে নিগ্রো ইলেকশন ডে নামক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হতো।

ইতিহাসবিদ শেন হোয়াইটসের মতে, কৃষ্ণাঙ্গদের অনুষ্ঠানটি ভিন্ন জায়গায়, ভিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হতো। তার মতে, এটি ছিল আফ্রিকান-আমেরিকান সংস্কৃতির সম্মিলিত একটি স্বতন্ত্র উৎসব। এই অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী রিং ড্যান্সের মতো নৃত্যের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়।

বোস্টনে মুক্ত এবং কৃতদাস কৃষ্ণাঙ্গরা নাচানাচি করত, গান গাইত এবং জুয়ার আসরেও অংশগ্রহণ করত। এসব আয়োজনে কোনো শ্বেতাঙ্গের অনুপ্রবেশ কিংবা মধ্যস্থতার ঘটনা ঘটত না।

ইতিহাসবিদ ডগলাস ই. এগারটন উল্লেখ করেন, কোনো এক সময় বোস্টনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রশাসক জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে নিয়োগ পান। এরকম আরও বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিনিধি নির্বাচিত হতেন, তারা মূলত শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গদের যোগসূত্র তৈরি করার চেষ্টা করতেন।

নির্বাচন সবসময় সুখকর ছিল- এমনটিও সঠিক নয়। কখনো কখনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা রক্তাক্ত দাঙ্গায় রূপ নিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ১৭৪২ সালের নির্বাচনকেই উল্লেখ করা যায়। তখন কোকার রাজনৈতিক দলের লোকেরা খুব ভালোভাবেই শহরের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। ততদিনে অ্যাংলিকান রাজনৈতিক দলও শক্ত অবস্থান গড়ে তোলে।

নির্বাচনে গুজব রটে যে, কোকার গ্রুপ তাদের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য নির্বাচনে নিষিদ্ধ জার্মানদের ভাড়া করেছে। আর এ অভিযোগ নিয়ে একদল অ্যাংলিকান আদালতে হাজির হন। পরবর্তী সময়ে এই বিরোধের মধ্য দিয়ে ফিয়াস্কো শহরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসে এ ঘটনাকে রক্তাক্ত নির্বাচন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর নির্বাচনে বৈষম্য এবং বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার পরেও ঔপনিবেশিক নির্বাচনগুলোতে ঐতিহ্যবাহী সকল আয়োজন অব্যাহত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রায় ৮৫ শতাংশ আমেরিকান নাগরিক ভোটদানে আগ্রহী ছিলেন। যদিও এতকিছুর মাঝেও অনিয়ম এবং বৈষম্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি ঐতিহাসিক এই নির্বাচন।

দেখা যেত, নির্দিষ্ট কয়েক শ্রেণির নাগরিক ভোট দিতে গেলে লাঞ্ছিত হতেন। এদের মধ্যে আদিবাসী আমেরিকানরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। জন্মসূত্রে আমেরিকান হয়েও স্বাধীন দেশে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন তারা।

বঞ্চিতদের তালিকায় আদিবাসীদের পরেই ছিলো কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থান। বরাবরের মতো স্বাধীন দেশেও তাদের ভোটদানের সুযোগ হয়নি। শুধু তা-ই নয়, তাদের ভোটদানের যৌক্তিকতা নিয়েও তখন প্রশ্ন তোলেন শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিবিদেরা।

ভোট দিতে পারতেন না, এমন লোকেদের মধ্যে কিছুসংখ্যক অভিবাসী এবং নারী ভোটারও ছিলেন। কথিত আছে যে, তারা যদি জোরপূর্বক ভোটও দিতেন, তবে তাদের ভোট পুনর্বিবেচনা করে জন্য বাতিল করা হতো। যদিও দুই দফায় বিশ্বযুদ্ধের পর বিংশ শতাব্দীতে এসে কিছুটা নিরপেক্ষ রূপ ফিরে পেয়েছে ঔপনিবেশিক নির্বাচনগুলো। কিন্তু হারিয়েছে পুরনো ঐতিহ্য, নির্বাচন কেন্দ্রিক উৎসব, প্যারেড সবই।

গত কয়েক যুগ ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একদল সাংবাদিক আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন নির্বাচনকেন্দ্রিক পুরোনো আয়োজনগুলো ফিরিয়ে আনতে। নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, লুসিনিয়া সহ কয়েকটি অঞ্চলে নির্বাচনের দিন সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০০৭ সালে অবশ্য নির্বাচন উপলক্ষে পুরনো ধাঁচে কিছুসংখ্যক অনুষ্ঠান আয়োজন করে সফল হন একদল গবেষক।

রাজপথ রক্তাক্ত না করে বা মাতাল হয়ে দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে যদি নির্বাচনের একটা উপলক্ষে মানুষ নিজেদের ঐতিহ্যকে পুরোটা না হলেও কিছুটা বাঁচিয়ে রাখতে পারে, মন্দ কী!