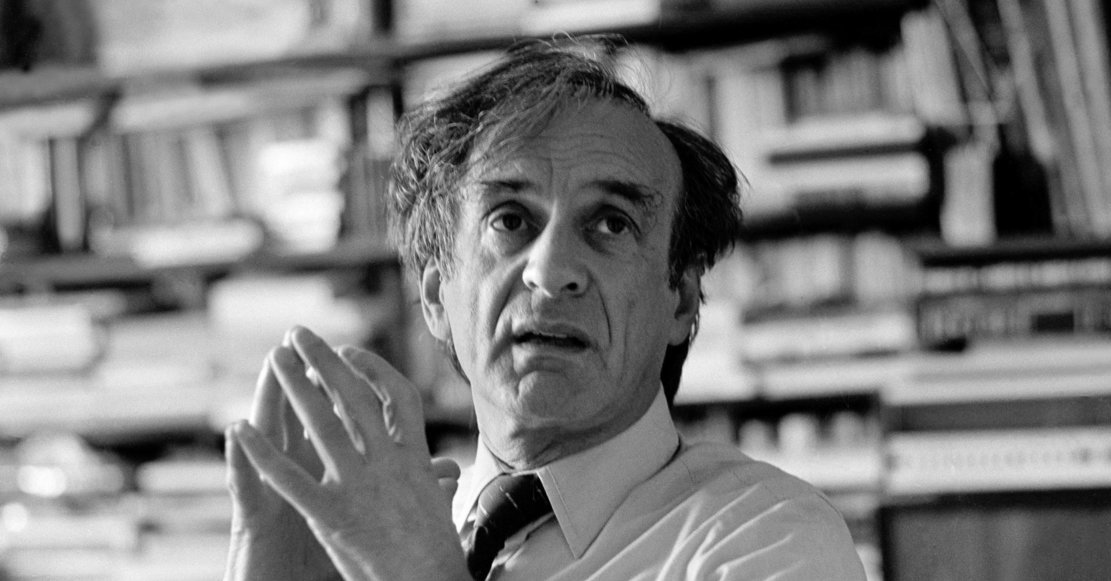

ইহুদি, সংখ্যালঘু, রোমান যাযাবর, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং যুদ্ধবন্দিদের ওপর নাৎসি বাহনীরা যে ভয়াবহ নির্যাতন ও বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, ইতিহাসে তা ‘হলোকাস্ট’ হিসেবে পরিচিতি পায়। এই হলোকাস্টের নির্মমতা থেকে বেঁচে যাওয়া এক অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এলি উইজেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হাতে প্রায় ৬০ লাখ ইহুদি মৃত্যুবরণ করেন। আর এই হত্যাযজ্ঞের প্রধান সাক্ষী ছিলেন এলি উইজেল। তিনি শুধু সেই নিধনযজ্ঞের অন্যতম সাক্ষীই ছিলেন না, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে থাকাকালীন বিভীষিকাময় সেই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন তার লেখনীতে। বিশ্বমানবতার কাছে তুলে ধরেছেন সেসব অজানা অধ্যায়ের কথা। তার নানা বক্তৃতা আর আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি নাৎসিদের নারকীয় অত্যাচারের কথা বিশ্বসভায় তুলে ধরেছিলেন।

শৈশব

১৯২৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর রোমানিয়ার সিঘেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন এলি উইজেল। তার পিতা শ্লোমো উইজেল ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ইহুদী। তিনি একটি মুদির দোকান চালাতেন। আর মা সারাহ ছিলেন গৃহিণী। রোমানিয়ার এক ছোট্ট গ্রামে এলি তার তিন বোনের সাথে আনন্দ উচ্ছ্বাসে বড় হয়ে উঠছিলেন। ছোটবেলাতে ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশোনার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল ইহুদীদের নিকটবর্তী ধর্মীয় উপাসনালয়ে।

শ্লোমো সবসময় চেষ্টা করে গেছেন তার সন্তানকে মানবতাবাদী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে বিশ্ব সম্পর্কে জানার ব্যাপারে তিনি তার সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করতেন। আর তাই এলি ছোট বয়সে বিভিন্ন ভাষা শেখা, বিশ্ব সাহিত্যের পাঠ নেয়া শুরু করেন। এদিকে তার মায়ের উৎসাহে ধর্মীয় নানা অনুশাসন এবং ধর্মীয় নানা উপকথায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে থাকেন। পরিবারের মধ্যে ইয়েদিশে ভাষায় কথা বললেও হাঙ্গেরিয়ান, রোমানিয়ান এবং জার্মানি ভাষাতেও তার বেশ দক্ষতা ছিল।

হলোকাস্টের সাক্ষী হওয়া

হিটলারের বাহিনী ১৯৪০ সালে হাঙ্গেরি সহ রোমানিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয়। নির্বিচারে ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে। সিঘেট এবং নিকটবর্তী অন্যান্য শহরগুলো থেকে নাৎসিরা ইহুদী বাসিন্দাদের ধরে এনে রোমানিয়া ও হাঙ্গেরির সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নাৎসি বাহিনী নির্মিত ক্যাম্প ও গ্যাটোতে বন্দী করে রাখে। ১৯৩৩-১৯৪৫ সালে হিটলারের বাহিনী ইউরোপ জুড়ে এক বিশাল অঞ্চল দখল করে নেয়। এক তথ্য থেকে জানা যায়, জার্মানি নিয়ন্ত্রিত ইউরোপের এসব এলাকায় প্রায় ৪২,৫০০ নাৎসি বাহিনী নির্মিত ক্যাম্প ও ঘেটো ছিল।

তখন এ অঞ্চলগুলো যেন এক বিশাল কারাগার। এলি এবং তার পরিবারকেও অন্যান্য ইহুদীদের মতো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯৪৪ সালের মে মাসে নাৎসি বাহিনীর আর হাঙ্গেরির সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে রোমানিয়ার সিগেটসহ তার আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বন্দি করে আনা ইহুদীদের নাৎসিদের দখলকৃত পোল্যান্ডের অসউইৎজ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

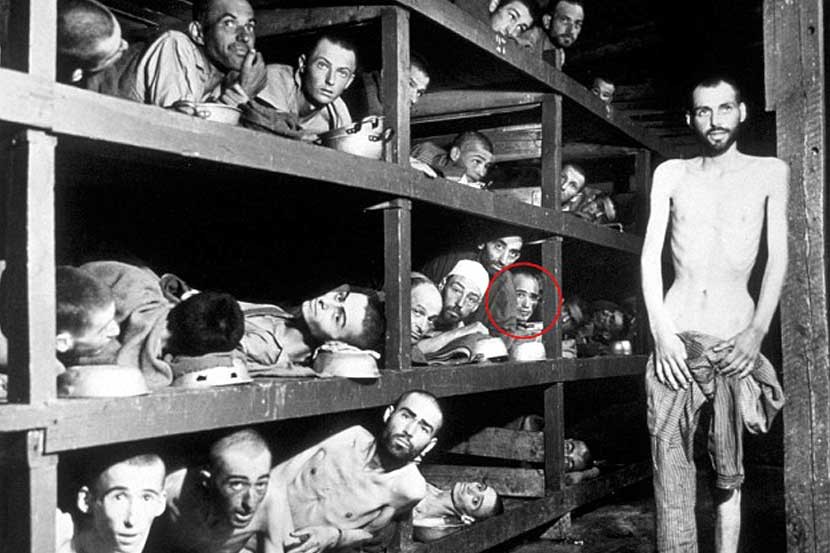

এর কয়েক সপ্তাহ পর, এলির পরিবারকে পাঠানো হয় পোল্যান্ডের অসউইৎজ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। এলির সঙ্গে ছিলেন তার বাবা-মা এবং তিন বোন। ওই ক্যাম্পের নির্মম অত্যাচারে তার মা এবং এক বোন শেষপর্যন্ত মারা যান। এরপর এলি আর তার বাবাকে অসউইৎজ থেকে বুখেনওয়াল্ডে পাঠানো হয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তার অপর দুই বোন। সেখান এলির চোখের সামনেই নাৎসিরা তার বাবাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এই সময় এলির বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর।

নাৎসিদের অত্যাচার থেকে বেঁচে ফেরা

এই ঘটনার তিন মাস পর মুক্ত হয় বুখেনওয়াল্ড। মিত্রবাহিনীর কাছে জার্মান সেনাদের পরাজয় ঘটে। ১৯৪৫ সালে বুখেনওয়াল্ডের এক ক্যাম্প থেকে মার্কিন সেনারা এলিকে উদ্ধার করে। আত্মীয়দের মধ্যে শুধুমাত্র তিনি এবং তার বড় দুই বোন বিটরিস ও হিলদা বেঁচে ছিলেন। ফ্রান্সের একটি বন্দিশালা থেকে এলি তার দুই বোনকে খুঁজে পান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এলিসহ ৪০০ অনাথ শিশু-কিশোরকে নিয়ে একটি ট্রেন ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল। এরপর এক ইহুদী সংগঠনের তত্ত্বাবধানে ফ্রান্সের নরমান্ডি শহরের এক নাৎসি পরিবারে এলির থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সোরবোনে সাহিত্য, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য ভর্তি হন।

সাংবাদিক হিসেবে উইজেলের কর্মজীবন

অধ্যয়নরত অবস্থায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং ফ্রান্সের ‘এল আর্ক’ পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে একজন প্রতিবেদক হিসেবে তাকে ইজরাইলে পাঠানো হয়। ইজরাইলে থাকাকালীন সময়ে ইসরায়েলি সংবাদপত্র ‘ইয়েদোথ অহর্নথে’র হয়ে প্যারিসের একজন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন।

সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার সুবাদে তার সাথে পরিচয় ঘটে নোবেলজয়ী ফরাসি সাহিত্যিক ফ্রাঙ্কো মরিয়াকের। পরবর্তী তিনি এলি উইজেলের ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে ওঠেন। তখনো পর্যন্ত এলি তার কোনো বন্ধুর অনুরোধে কিংবা কারো সামনে হলোকাস্ট নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চাইতেন না। বিষয়টি তিনি সবসময় এড়িয়ে যেতে চাইতেন।

নাৎসিদের নির্মমতার দৃশ্য এবং ক্যাম্পের নিশংসতার মুখ থেকে তার বেঁচে যাওয়া তাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়াতো। অগণিত মানুষের মৃত্যুর দায়ভার যেন চেপে বসেছিল তার উপরেই। মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা কষ্টকে জনসমক্ষে আনতে চাইতেন না বলেই হয়তো এমন করতেন। কিন্তু একসময় ফ্রাঙ্কো মরিয়াক তাকে অনুরোধ করেন হলোকাস্টের অভিজ্ঞতার নিয়ে লেখার জন্য। এলি প্রথমদিকে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইতেন। মরিয়াক বার বার অনুরোধ করেন এলির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য।

এলির প্রথম আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘নাইট’

বন্ধুর প্রতিনিয়ত অনুরোধে একসময় কলম ধরতে বাধ্য হন এলি উইজেল। ইয়েদিশ ভাষায় তার প্রথম স্মৃতিকথা ‘অ্যান দে ভেট্ট হট গেসভিগ’ (‘এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড রিমেইন্ড সাইলেন্ট’) প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে ‘লা নুয়েট’ পত্রিকার জন্য ফরাসি ভাষায় সেই স্মৃতিকথার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পুনরায় রচনা করেন।

১৯৫৫ সালে ইসরায়েলি দৈনিক পত্রিকা ‘ইয়েদোথ অহর্নথে’র হয়ে বিদেশী সংবাদদাতা হিসেবে নিইউয়র্কে চলে আসেন এলি। ১৯৬০ সালে তিনি তার রচিত স্মৃতিকথার ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। এই বইয়ের নাম দেন ‘নাইট’। জার্মানির বুখেনওয়াল্ড কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কিশোর বয়সের সেসব ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা উঠে এসেছিল ‘নাইট’ এ।

এলি তার বিভিন্ন লেখায় তুলে ধরেছেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা। তিনি লিখেছেন,

চারদিকে যেন এক নির্মম বিভৎসতা। সৈন্যদের নিষ্ঠুরতা, অভুক্ত শিশুদের কান্না, তীব্র শীতের রাতে এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে হেঁটে যাওয়া, বেঁচে থাকার তাগিদে ব্যক্তিগত সম্পর্কের শিথিলতা- সব যেন প্রতি মুহূর্তে নিজেকে তাড়া করে বেড়াতো। ক্যাম্পের প্রথম রাতটি ছিল আমার সারা জীবনের দীর্ঘ অভিশপ্ত রাত। চারদিকে ধোঁয়ার গন্ধ, সেই ধোঁয়ায় পুড়ে যাওয়া শিশুদের বীভৎস মুখ। শান্ত, নির্মল নীল আকাশের নিচে কালো সেই শরীরগুলো যেন পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়ায়। সেই ধোঁয়ার দৃশ্য আমি কখনো ভুলতে পারিনি। সেই ধোঁয়া যেন আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বাসকে প্রবলভাবে গ্রাস করে ফেলেছিল। রাতের সেই নিস্তব্ধতা বেঁচে থাকার ইচ্ছাকেই কেড়ে নিয়েছিল। মনে হতো সেসব স্মৃতি নিয়ে এই দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকাই যেন অভিশাপ। এত বীভৎসতা দেখার পরও যে উন্মাদ হয়ে যাইনি তা আমার কাছে এক পরম বিস্ময়।

প্রথমদিকে বইটির তেমন কাটতি না থাকলেও স্বনামধন্য লেখকদের অনুকূল রিভিউ এবং বিভিন্ন ইলেকট্রিক মিডিয়ায় এলি উইজেলের সাক্ষাৎকারের কারণে তার বইটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী বছরগুলো শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বইটির দশ মিলিয়নের বেশি কপি বিক্রি হয়।

বইটির ৩০টিরও বেশি ভাষায় অনুদিত হয়। এলি তার সাহিত্যে এবং নানা বক্তব্যে ইহুদি নিধনকে বর্ণনা করতে হলোকাস্ট শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। প্রথম স্মৃতিকথার সাফল্যের পর এলি উইজেলের পরবর্তী সময়ে প্রায় ৬০টিরও বেশি বই রচনা করেন এবং সেসব সাহিত্যের অধিকাংশই হলোকাস্টকে কেন্দ্র করে নন-ফিকশন সাহিত্য এবং উপন্যাস।

কাজের স্বীকৃতি

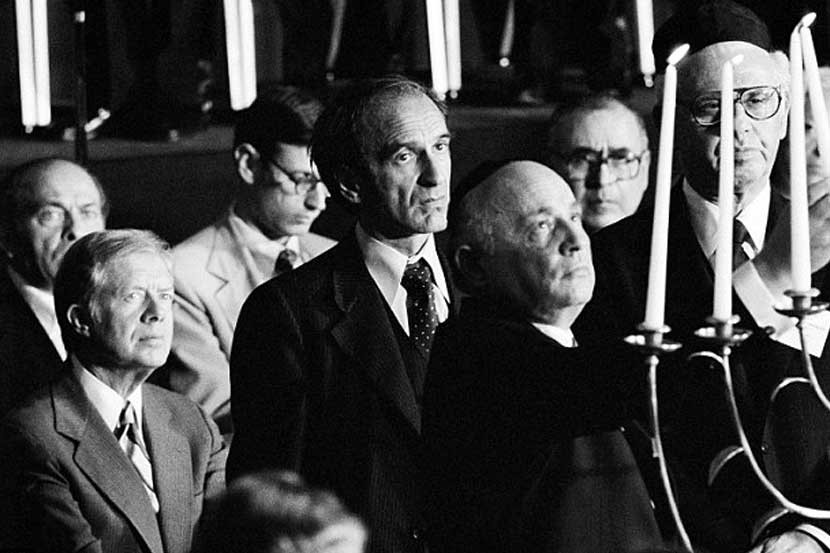

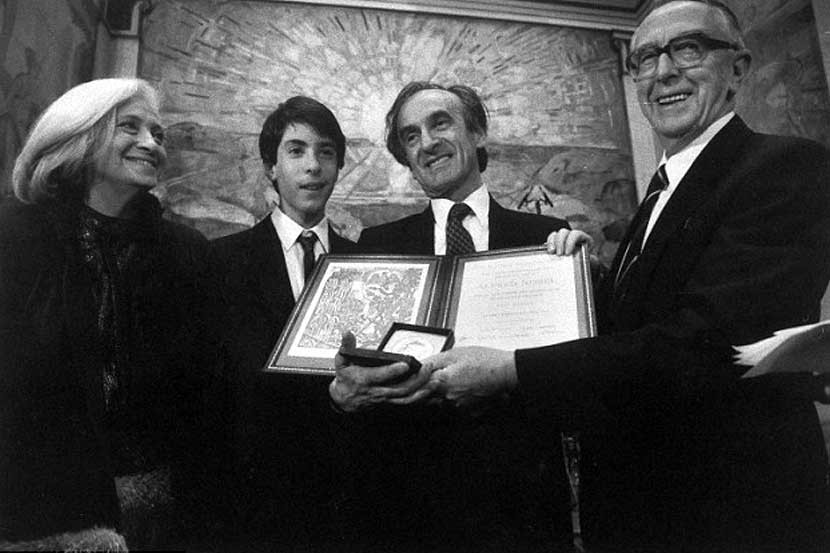

এলি উইজেল তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছেন নানা সম্মাননা ও পুরষ্কার। ১৯৮৫ সালে তাকে দেওয়া হয় কংগ্রেস ন্যাশনাল গোল্ড মেডেল। এর পরের বছর ১৯৮৬ সালে তিনি ও তার স্ত্রী মিলে প্রতিষ্ঠা করেন মানবতার কল্যাণের জন্য এলি উইজেল ফাউন্ডেশন। ঐ একই বছরে নোবেল কমিটি মানবতার ও শান্তির দূত হিসেবে তাকে নোবেল শান্তি পুরষ্কারে ভূষিত করেন। নোবেল কমিটি তার সম্পর্কে বলেছিল,

উইজেল মানবতার দূত। তিনি বিশ্ববাসীকে যে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন তা শান্তির, প্রায়শ্চিত্তের এবং মানবিক মর্যাদার।

১৯৯২ সালে তিনি পান প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম। ২০০৯ সালে পান ন্যাশনাল হিউম্যানিটিজ মেডেলসহ আরো নানা পুরষ্কার।

এলি উইজেল ২০১৬ সালের ২ জুলাই ম্যানহাটনে নিজ বাসায় ৮৭ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যায় না। আর তাই তার স্মৃতিকথা ‘নাইট’ এ সেই অসামান্য উক্তি আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়,

শহীদদের ভুলে যাওয়া তাদের দ্বিতীয়বার মেরে ফেলার সমান। সেসব শহীদের প্রথম মৃত্যুকে আমি প্রতিরোধ করতে পারিনি। আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো তাদের ভুলে যাওয়া মধ্য দিয়ে তাদের দ্বিতীয়বার মৃত্যু যেন না ঘটে।

ফিচার ইমেজ- The New York Times