জরায়ুমুখ ক্যান্সার শনাক্তের জন্য বহুল প্রচলিত একটি পরীক্ষা প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট। ১৯৫০ এর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের প্রজননতন্ত্রের ক্যান্সার সম্পর্কে যখন ঢালাওভাবে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছিল, তখন কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা অদ্ভুতভাবে এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। হয় তাদের চিকিৎসকরা তাদের প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট করতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন না, অথবা তারা নিজেরাও জানতেন না এ সম্পর্কে কীভাবে জানতে বা জিজ্ঞেস করতে হয়।

ক্যান্সার সচেতনতা তৈরিতে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং অধিকার নিশ্চিতকল্পে যিনি নিরলস কাজ করে গেছেন, তিনি নিজেও একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসের কন্যাসন্তান। হেলেন অক্টাভিয়া ডিকেন্স। একজন পুরুষ চিকিৎসকের কাছ থেকে প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট করানো তৎকালীন বাস্তবতায় খুব সুখকর কিছু ছিল না। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ চিকিৎসকদের অনেকেই কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের ‘মানুষ’ হিসেবেই গণ্য করত না। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই ক্যান্সার শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে যেকোনো ধরনের পরীক্ষা করানোর প্রবণতা খুবই কম ছিল।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুভব করে ডিকেন্স তার মহাযজ্ঞ শুরু করলেন। কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের ভীতির মূল কারণ ছিল দীর্ঘকাল ধরে তাদের সাথে চলে আসা অবিচার ও অমানবিক আচরণ। বিভিন্ন চিকিৎসক ও গবেষকরা নানারকম পরীক্ষার কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য কৃষ্ণাঙ্গ দাসীদের উপর অকথ্য পরীক্ষা চালাতেন। এর পাশাপাশি ছিল বাধ্যতামূলকভাবে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের বন্ধ্যাকরণ প্রকল্প। এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কারণে নারীদের যেকোনো মেডিক্যাল টেস্টের প্রতিই ভীতি কাজ করত। ডিকেন্সের প্রথম পদক্ষেপ তাই ছিল এই ভীতি দূর করা- অন্তত প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট যে আরেকজন পৈশাচিক চিকিৎসকের কার্যসিদ্ধির পথ না এটুকু বোঝানো। ১৯৬৮ সালে ফিলাডেলফিয়া ইভিনিং বুলেটিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন,

ফিলাডেলফিয়াতে বসবাসরত প্রত্যেক নারী যদি বছরে অন্তত একবার প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট করান, তাহলে তাদের কাউকেই ইউটেরেইন ক্যান্সারের কারণে মৃত্যুবরণ করতে হবে না।

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে তার কার্যক্রমকে তিনি দেখেতেন বর্ণ বৈষম্যের অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে আরেকটি পদক্ষেপ হিসেবে। তার গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের দৃশ্যমান অগ্রগতি ঘটে।

হেলেন ডিকেন্সের শিক্ষা ও কর্মজীবন

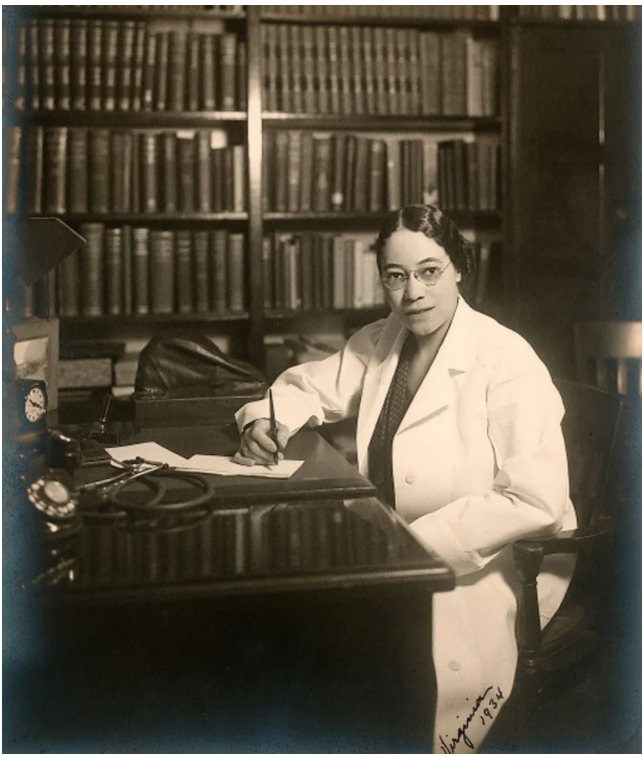

হেলেন অক্টাভিয়া ডিকেন্স। পশ্চিম ওহায়োর ডেটন শহরে ১৯০৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পাঠ চুকানোর পর তিনি সুযোগ পান ক্রেইন জুনিয়র কলেজ ইন শিকাগোতে। পরবর্তীতে শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অভ ইলিনয় কলেজ অভ মেডিসিনে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৩৪ সালে তার ব্যাচের উত্তীর্ণ ১৩৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে তিনিই একমাত্র আফ্রিকান-আমেরিকান নারী।

ইলিনয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ১৯৩৩-৩৫ সাল পর্যন্ত রেসিডেন্সি সম্পন্ন করেন শিকাগোর প্রভিডেন্ট হাসপাতালের প্রসূতিবিদ্যা বিভাগে। এরপর টানা ৭ বছর কাজ করেন চিকিৎসক ভার্জিনিয়া আলেকজান্ডারের অধীনে। প্রভিডেন্ট হাসপাতাল এবং ইউনিভার্সিটি অভ পেনসিলভানিয়া গ্র্যাজুয়েট স্কুল অভ মেডিসিনে আরও দু’দফা উচ্চতর প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ১৯৪৫ সালে আমেরিকান বোর্ড অভ অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনিকোলজি কর্তৃক প্রত্যয়িত হন।

এখানেও তিনি বিশেষত্বের অধিকারী কারণ আমেরিকান বোর্ড অভ অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনিকোলজি কর্তৃক প্রত্যয়িত প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান নারী ডিকেন্স। একই বছর তিনি ফিলাডেলফিয়ার মারসি ডগলাস হাসপাতালের গাইনি ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে আমেরিকান কলেজ অভ সার্জনসে ডিকেন্স যোগদান করেন ফেলো হিসেবে। সে বছরই উইমেন্স হাসপাতালের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি অভ পেনসিলভানিয়া, উইমেন্স হাসপাতালকে অধিগ্রহণ করে নিলে তিনি সেখানে গাইনি ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৬৫ সালে ডিকেন্স ইউনিভার্সিটি অভ পেনসিলভানিয়া স্কুল অভ মেডিসিনে শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে তার দায়িত্ব ছিল গাইনি ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগের পরামর্শক হিসেবে। পরবর্তী ১০ বছরে তিনি একাধিক পদোন্নতির মাধ্যমে অবশেষে অধ্যাপক হন ১৯৭৬ সালে। ১৯৮৫ সালে কর্তৃপক্ষ তাকে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে সম্মাননা প্রদান করেন। পূর্ণকালীন চাকরি হওয়ার পর (টেনিউর ট্র্যাক) শুরুর দিকে ইউনিভার্সিটি অভ পেনসিলভানিয়ার দ্য অফিস ফর মাইনোরিটি অ্যাফেয়ার্সের ডিন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এই ভূমিকায় তার অসামান্য অবদানের ফলেই পরবর্তী ৫ বছরে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের মাঝে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে ছিল প্রভূত উন্নয়ন।

প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট এবং ক্যান্সার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি

ডিকেন্সের বাবা চেয়েছিলেন মেয়ে নার্সিং পেশায় যাক। ডিকেন্সের চিন্তাভাবনা ছিল ভিন্ন। তখন পর্যন্ত তিনি কোনো নারী চিকিৎসককেই সরাসরি দেখেননি, কৃষ্ণাঙ্গ নারীর কথা তো সে সময় ভাবনারও উর্ধ্বে ছিল। ব্ল্যাক উইমেন ফিজিশিয়ানস প্রজেক্টের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি তার সেই সময়ের পরিকল্পনার কথা বলেন,

বাবা চেয়েছিলেন আমি নার্স হই। আমি নার্স হতে চাইনি বিষয়টি তেমন ছিল না। আমার ভাবনায় এসেছিল আমি যদি নার্স হতে পারি, তাহলে আমি চিকিৎসকও হতে পারব। চিকিৎসক আমি হতে চেয়েছিলাম এবং পেশাগত জীবনে আমার চিকিৎসক না হতে পারার পেছনে কোনো কারণ আমি দেখিনি।

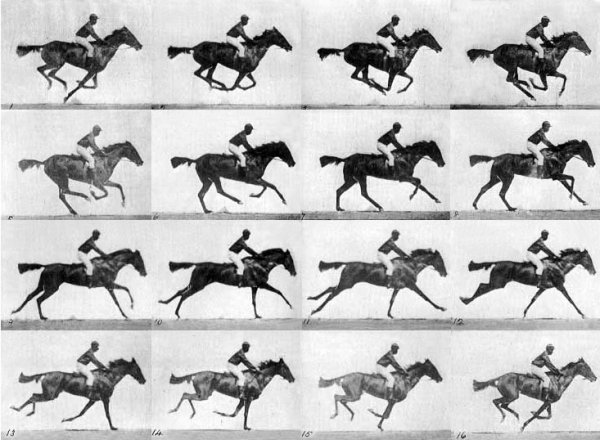

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ততদিনে শেষ হয়ে এসেছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা শেষে এবার চিকিৎসকদের নতুন আতঙ্কের নাম- ক্যান্সার। শুরু হলো প্যাপ স্মেয়ার টেস্টের যাত্রা। তবে সেটি বর্ণ বৈষম্যের করাল গ্রাসে সীমাবদ্ধ থাকলে শুধু শ্বেতাঙ্গ নারীদের মাঝেই। প্যাপ স্মেয়ার টেস্টে জরায়ুমুখ থেকে সামান্য পরিমাণ কোষ সংগ্রহ করে একটি কাচের স্লাইডে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় কোনো অস্বাভাবিক নিউক্লিয়াস (স্ফীত অথবা খণ্ডিত) পরিলক্ষিত হলে সেটি ক্যান্সারের অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করত।

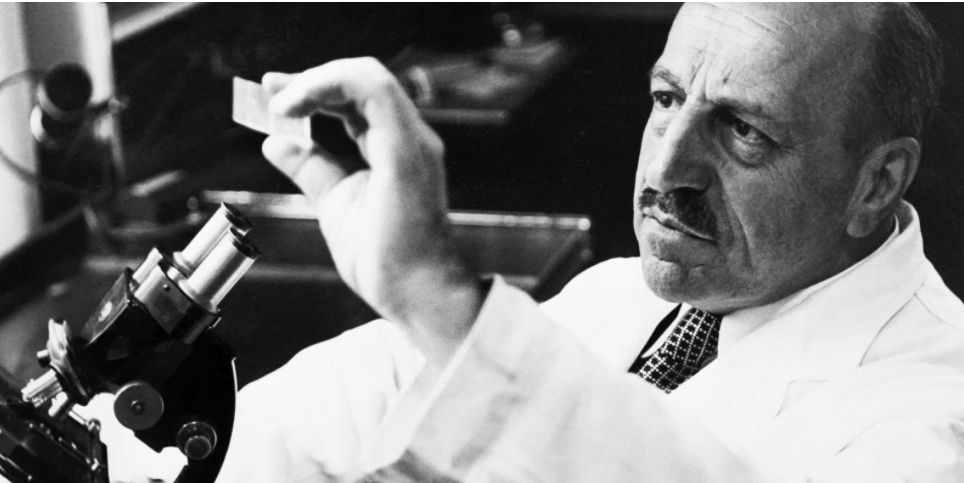

কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের মাঝে প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট চালু করতে কাজ শুরু করলেন ডিকেন্স। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই তিনি মারসি ডগলাস হাসপাতালে চালু করলেন বিশেষায়িত ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র। নিয়োগ প্রদান করলেন একজন সাইটোলজিস্টকে। সাইটোলজিস্টের দায়িত্ব ছিল কাচের স্লাইডে থাকা জরায়ুমুখ কোষের নমুনা মাইক্রোস্কোপে দেখে সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান করা যে সেই নমুনায় ক্যান্সার আছে কিনা। এছাড়াও ডিকেন্স বিভিন্ন জায়গায় জরিপ চালাতে লাগলেন কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের ক্যান্সার সম্পর্কে ধারণা, তাদের প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট করানোর হার, বিভিন্ন পরীক্ষার প্রতি তাদের মনোভাব, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে। এসব জরিপ চালানোর উদ্দেশ্য ছিল দেশজুড়ে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের ক্যান্সার নিয়ে একদম সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং ক্যান্সার গবেষণায় ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটস অভ হেলথ থেকে এই মর্মে গবেষণা অনুদান পাওয়া।

প্যাপ স্মেয়ার টেস্টকে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের মাঝে জনপ্রিয় করার জন্য ডিকেন্সের কর্মযজ্ঞ ছিল রীতিমতো দৃষ্টান্তমূলক। ১৯৬৫ সালের মাঝে তিনি ২০০ কৃষ্ণাঙ্গ চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট করতে এবং সেটির ফলাফল তৈরি করতে। এমনকি তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীদের কীভাবে নিজ হাতে জরায়ুমুখের নমুনা সংগ্রহ করতে হয় সেই বিষয়েও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এসব প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ ছাড়াও তিনি মানবাধিকার সংস্থা, উইমেনস ক্লাব, চিকিৎসকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে মূলধারার নারীদের একটি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। এতে করে বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজতর হয়ে এসেছিল।

ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ডিকেন্স নানারকম উদ্যোগের সুপারিশ করেন। এর মাঝে ছিল প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজন নারী সদস্যকে দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা যার দায়িত্ব হবে প্রতি বছর তার পরিবারের সকল নারীর অন্তত একবার প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট করানো নিশ্চিত করা। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির বোর্ড মেম্বার হিসেবে তিনি প্যামফ্লেট ছাপানোর উদ্যোগ নেন যাতে লেখা থাকত নারীদের, বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের কেন প্যাপ স্মেয়ার টেস্ট করানো উচিত। সন্তান নেওয়ার মাধ্যমে মাতৃত্বের অনির্বচনীয় স্বাদ গ্রহণ এবং প্যাপ স্মেয়ার টেস্টকে জনপ্রিয় করতে তার অনুরোধক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্রে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এসব দৃশ্য সংযোজিত হত। এতে ধীরে ধীরে কৃষ্ণাঙ্গা নারীদের ভয় কেটে যেতে শুরু করে।

এতসব সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপের ফলাফল ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ১৯৭৫ সালের মাঝে জরায়ুমুখ ক্যান্সারের কারণে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রতি ১,০০,০০০ জনে মাত্র ১৬ জন। আশ্চর্যজনকভাবে মৃত্যুর এই হার ত্রিশের দশকের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ!