বিশ্বে অটোমোবাইল বাজার বরাবরই তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ। এখানে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয় একেকটি কোম্পানিকে। এই সংগ্রামে টিকে থাকতে না পেরে কত কোম্পানি যে হারিয়ে গিয়েছে কালের গর্ভে, তার হিসেব নেই। সেখানে যদি কোনো কোম্পানি একশো বছরের বেশি সময় ধরে নিজেদের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারে, তবে সেটিকে এক অসামান্য অর্জনই বলা যায়।

ঠিক এমনই এক অর্জন নিজেদের বগলদাবা করে রেখেছে ব্রিটিশ অটোমোবাইল কোম্পানি রোলস-রয়েস। এতটাই যে, অটোমোবাইল শিল্পে রোলস-রয়েস নামটিও বর্তমানে পরিণত হয়েছে আভিজাত্য, রুচিশীলতা এবং উৎকর্ষের আদর্শ মাপকাঠিতে। এছাড়াও অসংখ্য বিলিয়নিয়র এবং নামীদামি তারাকাদের অন্যতম পছন্দের একটি নাম হলো রোলস-রয়েস। তাই রোলস-রয়েসের গাড়িগুলোকে প্রায়ই সফলতার চূড়ান্ত উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিখ্যাত এই ব্রিটিশ অটোমোবাইল ব্র্যান্ডের কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফোটার গল্প নিয়েই সাজানো হয়েছে আজকের লেখাটি।

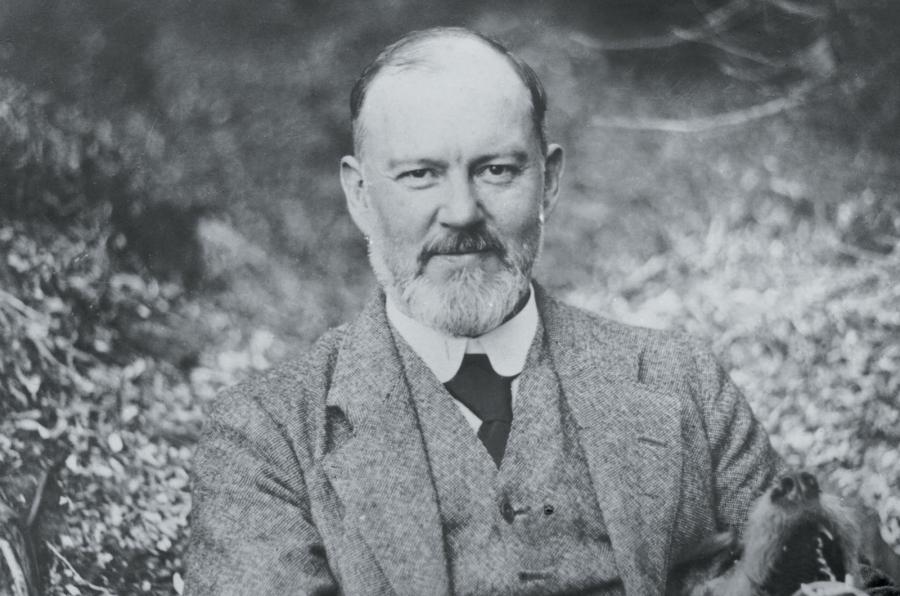

রোলস-রয়েসের শুরুটা হয় দু’জন ব্রিটিশ নাগরিকের হাত ধরে। চার্লস রোলস এবং হেনরি রয়েস। তাদের মধ্যে হেনরি রয়েস ছিলেন ব্যবসায়ী। ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে বেশ কয়েক দফা ব্যবসা বদলের পর তিনি একটি ডায়নামো প্রস্তুতকারক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানিটির নাম ছিল রয়েস লিমিটেড। কিন্তু সে ব্যবসাতেও আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ায় তিনি নতুন কিছু করার কথা ভাবতে থাকেন।

ভাবনা থেকেই এক সময় তার মাথায় মোটরগাড়ি নিয়ে কাজ করার চিন্তা আসে। অবশ্য আগে থেকেই মেকানিকাল যন্ত্রপাতি নিয়ে তার বেশ আগ্রহ ছিল। চিন্তা বা আগ্রহ যে কারণেই হোক, দ্রুতই তিনি মোটর গাড়ি তৈরির কাজে নেমে পরেন। নিরলস পরিশ্রমের পর ১৯০৪ সালে তিনি তার প্রথম মোটর গাড়িটি তৈরি করতে সক্ষম হন। অল্প সময়ের ব্যবধানে একই ধরনের আরও দু’টি গাড়ি তৈরি করেন তিনি।

হেনরি রয়েস যে সময়টায় গাড়ি তৈরি নিয়ে বেশ ব্যস্ত সময় পার করছিলেন, ঠিক সে সময়ে আরেকজন ব্রিটিশ নাগরিক চার্লস রোলস লন্ডনে নিজের মালিকানাধীন একটি গাড়ির শো’রুম নিয়েই মেতে ছিলেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন মডেলের বিদেশ থেকে রপ্তানিকৃত গাড়ি বিক্রি করতেন। এদিকে হেনরি রয়েসেরও তার সদ্য তৈরি করা গাড়ি বাজারে ছাড়ার জন্য একজন স্বনামধন্য বিক্রেতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

অবশেষে ভিন্ন কর্মক্ষেত্রের এই দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৪ সালে। দিনটি ছিল মে মাসের ৪ তারিখ। ওই দিন ম্যানচেস্টারের একটি রেস্তোরাঁতে দু’জনের মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন রোলসের বন্ধু এবং রয়েসের ব্যবসায়িক পার্টনার হেনরি এডমন্ড। সেই বৈঠকে অটোমোবাইল খাতের নানাদিক নিয়ে কথা হয় তাদের মধ্যে। এছাড়াও নতুন একটি অটোমোবাইল কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য দিক নিয়েও আলোচনা করেন তারা। সে বৈঠকে দু’জনের চিন্তা-ভাবনা পরস্পরকে মুগ্ধ করলে তারা যৌথভাবে একটি অটোমোবাইল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন।

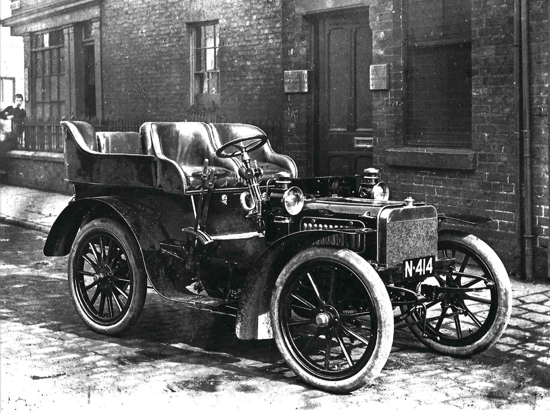

শীঘ্রই কাজ শুরু করে দেন রোলস ও রয়েস। ফলে ১৯০৪ সালেই তারা একটি গাড়ি নির্মাণ করতে সক্ষম হন যেটিতে প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হয় ‘রোলস-রয়েস’ নামটি। ঐ গাড়িটির নাম ছিল রোলস-রয়েস ১০ এইচপি’। গাড়ি তৈরি করলেও রোলস-রয়েস আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানি হিসেবে যাত্রা শুরু করে ১৯০৬ সাল থেকে। হেনরি রয়েস নিজেই কোম্পানিটির চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কোম্পানির ব্যবসায়িক দিক দেখাশোনার কাজ নিজের কাঁধে তুলে নেন চার্লস্ রোলস। এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় রোলস-রয়েসের শতাব্দীব্যাপী অসাধারণ এক পথচলা।

রোলস-রয়েস ১০ এইচপি’ মডেলটি কোম্পানির প্রথম গাড়ি হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও বিশ্বব্যাপী তারা পরিচিতি পায় সিলভার ঘোস্ট ৪০/৫০ মডেলের একটি গাড়ির মাধ্যমে। মডেলটি তৈরি হয়েছিল ১৯০৭ সালে।

ছয় সিলিন্ডারের ইঞ্জিন দ্বারা চালিত সিলভার ঘোস্ট ৪০/৫০ গাড়িটিতে মোট চারজন যাত্রী বসতে পারত এবং নামের সাথে জুড়ে দেওয়া ৪০/৫০ সংখ্যাটি গাড়িটির সর্বোচ্চ অশ্বশক্তি নির্দেশ করত। সিলভার ঘোস্ট ৪০/৫০ এর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে রোলস-রয়েস এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা ১৯০৭ সালে এই মডেলের একটি গাড়িকে একটানা ১৪,৩৭১ মাইল নির্বিঘ্নে চালিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। ফলে, তৎকালীন সকল অটোমোবাইল বিশেষজ্ঞ এক বাক্যে গাড়িটিকে সময়ের সেরা হিসেবে মেনে নেয়।

সিলভার ঘোস্ট ৪০/৫০ যখন গাড়ির বাজার দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, ঠিক এমন একটি সময়ে বিমান দুর্ঘটনার কবলে পরে মৃত্যুবরণ করেন রোলস-রয়েসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চার্লস রোলস। সেটি ১৯১০ সালের ঘটনা। তার মৃত্যু কোম্পানির জন্য ছিল এক বিরাট ধাক্কা। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩২ বছর! এখনো রোলস-রয়েস শ্রদ্ধার সাথে প্রতিবছর তার মৃত্যুদিবস পালন করে ।

তবে চার্লস রোলসের মৃত্যুতেই থেমে যায়নি রোলস-রয়েসের কার্যক্রম। নিজেদের তৈরি গাড়িকে আরও আকর্ষণীয় এবং আধুনিক করে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল সবসময়ই।

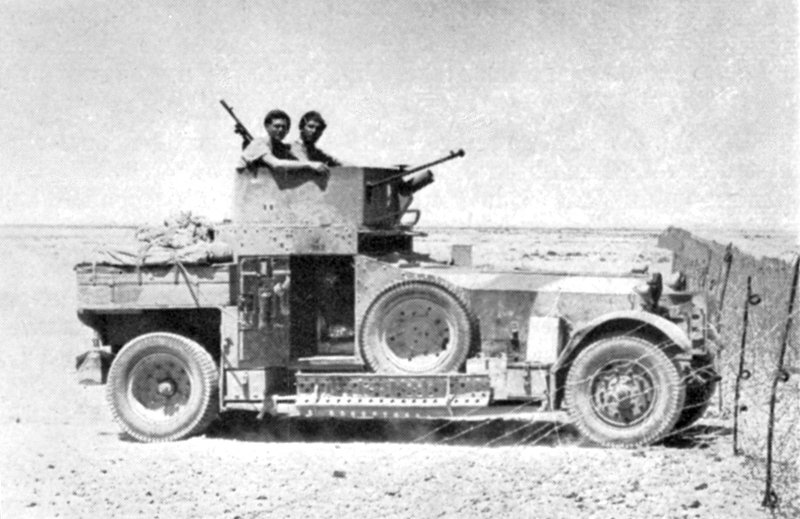

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক অটোমোবাইল কোম্পানির উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলেও রোলস-রয়েস’কে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। সেরা অটোমোবাইল নির্মাতার তকমা থাকায় তারা সে সময় ব্রিটিশ আর্মিকে বিপুল পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের মিলিটারি যানবাহন সরবরাহ করেছিল। তাই বিশ্বযুদ্ধের সময়ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়নি রোলস-রয়েসকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনীতি নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে শুরে করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বাড়তে থাকে পাল্লা দিয়ে। এ সময়ে আমেরিকাতে বিলাসবহুল রোলস-রয়েস গাড়ির চাহিদা বাড়তে থাকে। ক্রেতাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে ১৯২১ সালে আমেরিকাতে রোলস-রয়েস তাদের প্রথম কারখানাটি স্থাপন করা হয়। কালের পরিক্রমায় বর্তমানে আমেরিকাই পরিণত হয়েছে রোলস-রয়েসের সবচেয়ে বড় বাজারে।

রোলস-রয়েসের ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে একটি নামের অবতারণা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বেন্টলি। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ব্রিটিশ কার কোম্পানিটিও বিলাসবহুল গাড়ি তৈরির জন্য বিখ্যাত। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তারা রোলস-রয়েসের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভুত হয়।

কিন্তু, বেন্টলি ১৯৩০ সালের দিকে ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে ঘটে যাওয়া গ্রেট ডিপ্রেশনের ধাক্কা সামলাতে পারেনি। সেসময় তাদের আয় গিয়ে ঠেকে তলানিতে। ফলে তারা কোম্পানি বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি রোলস-রয়েস। তাই তারা দেরি না করে বেন্টলিকে কিনে নেয়। রোলস-রয়েসের এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে তাদের জন্য বেশ লাভজনক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

বেন্টলিকে কেনার ত্রিশের দশক রোলস-রয়েসের জন্য এক বেদনাদায়ক অধ্যায় হিসেবেই পরিগণিত হয়। কারণ, ঐ দশকের ১৯৩৩ সালে কোম্পানিটির অপর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হেনরি রয়েস মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

চল্লিশের দশকে সংঘঠিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রোলস-রয়েস তাদের কর্মপরিকল্পনা কিছুটা পরিবর্তন করে। এ সময় গাড়ির চেয়ে জেট ইঞ্জিন তৈরির দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ে তারা। যুদ্ধ শেষে আবার গাড়ি তৈরির দিকে মনোনিবেশ করে রোলস-রয়েস। যুদ্ধ পরবর্তী তাদের উল্লেখযোগ্য মডেল ছিল ১৯৪৬ সালে তৈরি করা রোলস-রয়েস সিলভার রেইদ। এই মডেলটি ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানির প্রোডাকশনে ছিল।

১৯৫০ সালে রোলস-রয়েস বিরাট সাফল্যের মুখ দেখে। ঐ বছর তারা ফ্যান্টম-৪ নামের একটি অত্যন্ত বিলাসবহুল গাড়ি তৈরি করে। এই মডেলের মাত্র ১৮টি গাড়ি তৈরি করা হয়েছিল, এবং সবগুলোই ছিল ব্রিটিশ রাজ পরিবার ও তাদের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য। এই ফ্যান্টম-৪ এর হাত ধরেই প্রথমবারের মতো ব্রিটিশ রাজপরিবারের সাথে রোলস-রয়েসের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। বর্তমান সময়েও সে সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

তখন পর্যন্ত রোলস-রয়েসের ক্রেতা বলতে ছিল ধনকুবের, রাজপরিবারের সদস্য বা বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা। কিন্তু ষাটের দশক থেকে এ চিত্র বদলে যেতে থাকে। বিখ্যাত অভিনেতা, পপ-স্টার, মডেল এবং তারকারা ধীরে ধীরে রোলস-রয়েসের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন। ষাটের দশক থেকেই রোলস-রয়েস তাদের বিভিন্ন গাড়িতে ৬.৭৫ লিটারের ভি-৮ ইঞ্জিন ব্যবহার করা শুরু করে।

সত্তরের দশকেও আগ্রগতি অব্যাহত ছিল রোলস-রয়েসের। এই দশকে কর্নিশ, ক্যামার্গ, সিলভার শ্যাডো ২ এবং সিলভার রেইদ ২ মডেলের গাড়িগুলো আলোর মুখ দেখে।

১৯৮০ সালে রোলস-রয়েস কিনে নেয় ভিকার্স পিএলসি নামের একটি কোম্পানি। ভিকার্স-পিএলসির অধীনে রোলস-রয়েসের প্রথম গাড়ির মডেলটি ছিল ‘সিলভার স্পিরিট’। এটি বাজারে আসে ১৯৮১ সালে। প্রায় একই সময় এই মডেলের আরেকটি ভার্সন ‘সিলভার স্পার’ও বাজারজাত করে তারা। দু’টি গাড়িই ছিল বেশ বড় আকারের এবং বিলাসবহুল।

ক্রয় করার মাত্র দশ বছরের মাথায় রোলস-রয়েস বিক্রি করে দেয় ভিকার্স পিএলসি। আরও একবার নিলামে ওঠে রোলস-রয়েস। নিলামে বিএমডব্লিউ কোম্পানি ৩৪০ মিলিয়ন ইউরো হাঁকালেও ভক্সওয়াগনের কাছে হেরে যায় তারা। কারণ, রোলস-রয়েসের মতো সোনার ডিম পাড়া হাঁসের জন্য ভক্সওয়াগন ৪৩০ মিলিয়ন ইউরো খরচ করতেও পিছপা ছিল না। ফলে রোলস-রয়েস এর মালিকানা পেয়ে যায় ভক্সওয়াগন।

নিলামে হেরে গেলেও রোলস-রয়েসের আশা ছাড়েনি বিএমডব্লিউ। নানা দেন-দরবারের পর ভক্সওয়াগনের সাথে একটি চুক্তি করতে সক্ষম হয় তারা। চুক্তি অনুযায়ী রোলস-রয়েস উৎপাদনের অধিকার পায় বিএমডব্লিউ এবং ত্রিশের দশকে রোলস-রয়েসের অধিগ্রহণকৃত বেন্টলি গাড়ির মালিকানা থেকে যায় ভক্সওয়াগনের কাছে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয় রোলস-রয়েস এবং বেন্টলির সাত দশকের পথচলা।

পরবর্তী দুই দশক জুড়েও রোলস-রয়েস অটোমোবাইল বাজারে ধরে রেখেছে তাদের শীর্ষস্থান। বর্তমানে তাদের ফ্যান্টম, সিলভার স্পার, রেইদ, ঘোস্ট ইত্যাদি সিরিজের বিভিন্ন মডেলের গাড়িগুলো বাজারে রাজত্ব করছে।

একবিংশ শতাব্দীতে এসেও গাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দক্ষ কর্মীদের ওপরই নির্ভর করে রোলস-রয়েস। পেইন্টিং থেকে শুরু করে ইঞ্জিন এসেম্বলের জটিল কাজগুলো পর্যন্ত হাতে করা হয়। উদ্দেশ্য একটাই– ক্রেতাদের সবচেয়ে সেরা এবং আকর্ষণীয় একটি গাড়ি উপহার দেয়া। এ যেন শিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকা এক যান্ত্রিক শিল্পকর্ম। তাই তো ভোক্তা সন্তুষ্টির দিক দিয়ে রোলস-রয়েসের স্থান এখনো সবার ওপরে।