গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হিটলারের নাৎসি জার্মানি কর্তৃক সংগঠিত হলোকাস্ট বা ইহুদি নিধনযজ্ঞের ব্যাপারে সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এর ঠিক আগের দশকেই, ১৯৩২-৩৩ সালে ইউক্রেনে সংগঠিত হলোদোমোরের ব্যাপারে জানেন খুব কম মানুষই। শুধু হলোকাস্টের সাথে নামগত মিলই নয়, ভয়াবহতায়ও প্রচন্ড মিল রয়েছে হলোদোমোরের। পৃথিবীর ইতিহাসের নৃশংসতম মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি, যাতে প্রাণ হারিয়েছিল অন্তত ৭০ লক্ষ ইউক্রেনিয়ান নাগরিক।

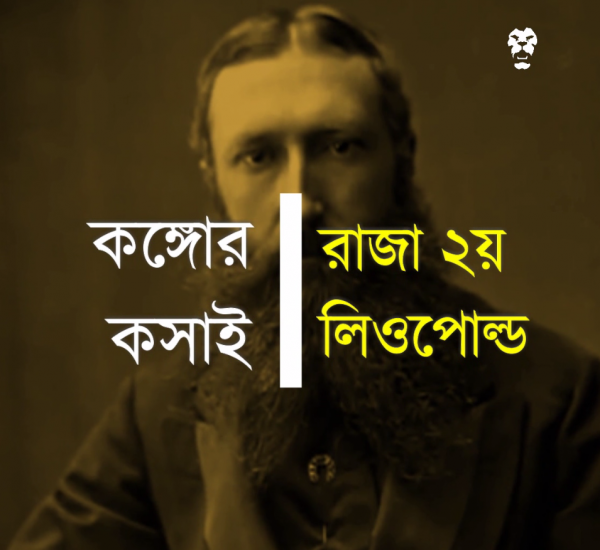

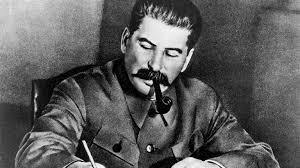

অথচ মজার ব্যাপার কী, জানেন? সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে এমনকি ইউক্রেন সরকারও হলোদোমোরকে স্বীকৃতি দেয়নি একটি গণহত্যা হিসেবে। প্রায় ৭৩ বছর পর, ২০০৬ সালে ইউক্রেনে প্রথম স্বীকৃতি পায় এটি। সেই সাথে আরো ১৫টি দেশ একে আনুষ্ঠানিকভাবে দিয়েছে গণহত্যার স্বীকৃতি। এই গণহত্যার নেপথ্যে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার। আর সবচেয়ে বেশি দায় বর্তায় যে মানুষটির কাঁধে, তিনি হলেন জোসেফ স্ট্যালিন।

পেছনের ইতিহাস

১৯২৮ সাল। ইউক্রেন তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যালিন। তিনি একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করেন, যার নাম দেন কৃষিজ সামাজিক মালিকানা। শুরুতে ভাবা হয়েছিল, এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে, সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার অধীনে ইউক্রেনের ব্যক্তি মালিকানাধীন কৃষিজমি ও পশুসম্পত্তির প্রভূত উন্নতিসাধন হবে। এছাড়া স্ট্যালিনের উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে শহুরে শিল্পশ্রমিকদের খাদ্যের যোগান দেয়া, এবং বিদেশে ফসল রপ্তানির মাধ্যমে নগরায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা।

কিন্তু ১৯৩৩ সালের প্রলেতারস্কা প্রাভদাতে লেখা হয়, “এই ব্যবস্থা ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদী ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।” বাস্তবিকই তাই। কৃষিজ সামাজিক মালিকানাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, ১৯২৯-৩০ সালে ইউক্রেনের কৃষকদেরকে বাধ্য করা হয় তাদের আবাদযোগ্য জমি পশুসম্পত্তি রাষ্ট্র পরিচালিত ফার্মগুলোর কাছে হস্তান্তর করতে, যার বদলে তারা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু পাঁচ বছর মেয়াদী এই ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় ফসলের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত ফসলও উৎপাদিত হতে থাকে, যা সরকার নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখে। অভাব ছিল সঠিক ব্যবস্থাপনারও। এর ফলে মিলিয়ন মিলিয়ন টন ফসল নষ্ট হতে থাকে, ওদিকে দেশব্যাপী দেখা দেয় তীব্র খাদ্য সঙ্কট।

কুলাকদের সাথে বিরোধ

কুলাক শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো মুষ্টি। তারা মূলত ছিল খুবই সফল একটি কৃষক সম্প্রদায়। তারা স্ট্যালিনের প্রস্তাবিত কৃষিজ সামাজিক মালিকানা মেনে নেয়নি। তাদের মতে, এর মাধ্যমে ফের ভূমিদাসত্ব ফিরে আসতে পারে। কিন্তু কুলাকদের এই বিরোধিতা মেনে নিতে পারেনি সোভিয়েত শাসকরা। তাই তাদেরকে আখ্যা দেয় হয় কর্মজীবী শ্রেণীর শত্রু হিসেবে। স্ট্যালিন ঘোষণা দেন, তিনি দেশ থেকে কুলাকদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, এবং দেশে কুলাকদের বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হবে কোলখোজে ও সোভখোজে নামক দুটি কমিউনিস্ট সরকারি ফার্ম।

১৯৩০ সাল নাগাদ স্ট্যালিন পুরোদমে কুলাক নিধন প্রকল্প শুরু করে দেন। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ জোরপূর্বক কুলাকদের কাছ থেকে তাদের জমি ও খাদ্য কেড়ে নিতে থাকে। এরপর তাদের একাংশকে বিতাড়িত করে সাইবেরিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আর বাকিরা নিজ দেশেই চরম খাদ্যাভাবে মারা যেতে থাকে।

বন্ধ করে দেয়া হয় সীমান্ত

সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ কুলাকদের কাছ থেকে তাদের সকল জমি ও খাদ্য ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা যাতে আর কোনোভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তা নিশ্চিতেরও উদ্যোগ নেয়। অনেক কুলাকই যখন শরণার্থী হিসেবে বাইরের দেশে আশ্রয় নিতে শুরু করে, তখন সোভিয়েত সরকার সীমানা বন্ধ করে দেয়। ফলে কেউ যেমন দেশের বাইরে যেতে পারে না, তেমনই বাইরে থেকে দেশে ঢুকতেও পারে না। একদিকে কুলাকদের যেমন ছিল না কোনো সহায়-সম্বল, ফসলী জমি, তেমনই তাদের ছিল না জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম খাদ্যও। তাই না খেতে পেয়ে মারা যাওয়াই ছিল তাদের নিয়তি, এবং শেষমেষ তা-ই হতে শুরু করল।

ক্ষুধার্ত মানুষদের নরমাংসভোজীতে রূপান্তর

ইউক্রেনিয়ানদের মাঝে যখন খাদ্যাভাব চরমে উঠল এবং একে একে সবাই মারা যেতে শুরু করল, তখন অনেকেই মরিয়া হয়ে নরমাংসভোজী হয়ে উঠল। ক্ষুধার জ্বালা তাদের মধ্য থেকে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ কেড়ে নিল। বেঁচে থাকার তীব্র তাগিদে তারা স্বজাতির মাংসই খেতে শুরু করল। অনেক বাবা-মা এমনকি তাদের সন্তানদেরকেও হত্যা করে তাদের মাংস খেতে লাগল, এবং পরবর্তীতে আর কোনো খাদ্য না পেয়ে নিজেরাও মারা যেতে থাকল।

সেই সময়ে মানুষের মাংস কালোবাজারেও চরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুতে পরিণত হলো। কেউ কেউ মানুষ মেরে মেরে তাদের মাংস বিক্রি শুরু করল। কিন্তু এতসবের পরও, তখনকার দিনে ইউক্রেনে নরমাংসভোজন ছিল একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হলোদোমোরের সময় এই অপরাধে ২,৫০৫ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

বিকল্প খাদ্য যখন আগাছা ও মল

সকলেই যে নরমাংস খাওয়া শুরু করল, তা নয়। বিকল্প খাদ্য হিসেবে অনেকে খুবই নিম্নমানের সব খাদ্যগ্রহণও শুরু করল। এর মধ্যে ছিল বুনো লতাপাতার পিন্ড, যা তৈরি হয় বিছুটি পাতা ও অন্যান্য আগাছা দিয়ে। এছাড়া কেউ কেউ ঘোড়ার চামড়া সিদ্ধ করে, কিংবা কৃষিজমিতে ব্যবহার্য সারও খাওয়া শুরু করল। বাচ্চারা তো একপর্যায়ে আর না পেরে নিজেদের মলই খেতে লাগল। কিন্তু এমন অবস্থাও খুব বেশিদিন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। অনেক কৃষক, যারা শুরুতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল নরমাংস ছুঁয়ে না দেখার, তারাও একে অন্যকে আক্রমণ শুরু করল সম্ভাব্য শিকার হিসেবে।

মৃতের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক

হলোদোমোরের মোট মৃতের সংখ্যা কত? আজকের দিনেও এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। ইতিহাসবিদ টিমোথি স্নাইডারের মতে, ৩৩ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। কিন্তু ন্যাশনাল মিউজিয়াম মেমোরিয়াল অফ ভিক্টিমস অফ দ্য হলোদোমোর দাবি করছে, সে সময় ইউক্রেন সীমান্তের ভিতরই মারা গিয়েছিল ৭০ লক্ষ মানুষ। এছাড়া সীমান্ত পার হয়ে বাইরে মারা গিয়েছিল আরো ৩০ লক্ষের মতো মানুষ। তবে আরো ভয়ংকর ব্যাপার হলো, ইতিপূর্বে কিছু পরিসংখ্যানে মৃতের সংখ্যাকে ২ কোটি ৬ লক্ষ পর্যন্তও বলা হয়েছে!

হলোদোমোরকে অস্বীকার করায় এক সাংবাদিকের পুলিৎজার জয়

হলোদোমোর চলাকালীন ওয়াল্টার ডিউরান্টি ছিলেন নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার মস্কো প্রতিবেদক। ‘স্ট্যালিনিজম’ নামক বিখ্যাত টার্মটি প্রথম বেরিয়েছিল তার কলম থেকেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কম্যুনিস্ট স্বৈরাচারী স্ট্যালিনের নিতান্তই হাতের পুতুল বৈ আর কিছু ছিলেন না। তিনি হলোদোমোরকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার মতে, খুব বেশি মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যায়নি। তারা আসলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এরপর তিনি আরো বলেন, “ডিম না ভেঙে তো আর অমলেট বানানো সম্ভব নয়।”

বলাই বাহুল্য, ডিউরান্টিকে উপর মহল থেকে ক্রমাগত চাপের মধ্যে রাখা হতো দুর্ভিক্ষকে অস্বীকার ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। তিনি সে অনুযায়ী নিজের প্রতিবেদন সাজাতেন, এবং সেজন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন স্বয়ং স্ট্যালিনের কাছ থেকেও। হলোদোমোর নিয়ে নির্মম ও নির্লজ্জ মিথ্যাচারই ১৯৩২ সালে তাকে এনে দেয় পুলিৎজার পুরস্কার, যা সাংবাদিকতার ইতিহাসে আজও এক লজ্জাজনক অধ্যায় হয়ে আছে। পরবর্তীতে টাইমসের এক সাংবাদিক ডিউরান্টির তৈরি প্রতিবেদনগুলোকে আখ্যা দেন “সংবাদপত্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে কিছু প্রতিবেদন” হিসেবে।

স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি

১৯৩৩ সালে অবসান ঘটে হলোদোমোরের। তখন থেকেই সোভিয়েত শাসকেরা শুরু করে একে ধামাচাপা দেয়ার প্রবল প্রচেষ্টা। এমনকি দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা কত তা যেন জানা না যায়, তা নিশ্চিত করতে তারা আদমশুমারির ফলাফল প্রকাশের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ক্রেমলিন এখন পর্যন্ত একে গণহত্যা হিসেবে স্বীকার করেনি। তাদের মতে এটি ছিল কেবলই একটি “জাতীয়তাবাদী উদ্ভাসন”। এমনকি সাবেক ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচও হলোদোমোরকে গণহত্যা মানতে নারাজ ছিলেন।

এখন পর্যন্ত যে দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানেরা বিভিন্ন সময় হলোদোমোরকে গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করেছেন, সেই দেশগুলো হলো: অ্যান্ডোরা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, কানাডা, চেক প্রজাতন্ত্র, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, মেক্সিকো, মলদোভা, প্যারাগুয়ে, পেরু, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভ্যাটিকান সিটি। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা একে আখ্যা দেন “আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর মনুষ্যসৃষ্ট ট্র্যাজেডির একটি” হিসেবে।

চমৎকার সব বিষয়ে রোর বাংলায় লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: roar.media/contribute/