আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী আগেকার কথা। ১৯১৮ সালের ১২ মে নিউ ইয়র্কের ইহুদী অভিবাসী একটি পরিবারে জন্ম নেয় এক ছেলে, নাম তার জুলিয়াস রোজেনবার্গ। ছোট্ট জুলিয়াসের বয়স যখন এগারো বছর, তখন তার পরিবার নিউইয়র্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের লোয়ার ইস্ট সাইডে চলে আসে। সেখানকার দোকানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো তার বাবা-মা। অন্যদিকে সিওয়ার্ড পার্ক হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে নিজের পড়াশোনাকে চালিয়ে নিতে থাকে জুলিয়াস। নিউইয়র্কের সিটি কলেজে পড়ার সময় আমেরিকার ইয়াং কমিউনিস্ট লীগের একজন নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে একই কলেজ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রী নিয়ে বের হন জুলিয়াস।

এবার আসা যাক আরেকজনের কথায়। আবারও এক শতাব্দী আগেকার প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হবে। ১৯১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক শহরেরই আরেক ইহুদী পরিবারে জন্ম নেয় এক মেয়ে, নাম তার ইথেল গ্রীনগ্লাস। বড় হয়ে একইসাথে অভিনেত্রী ও গায়িকা হবার ইচ্ছা ছিলো ইথেলের। কিন্তু ভাগ্যে বোধহয় সেটা লেখা ছিলো না। তাই একসময় জীবিকার তাগিদে শিপিং কোম্পানিতে যোগদান করেন তিনি। সেখানে কর্মচারীদের বেতন নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদের জের ধরে একসময় ইথেলও যোগ দেন ইয়াং কমিউনিস্ট লীগে।

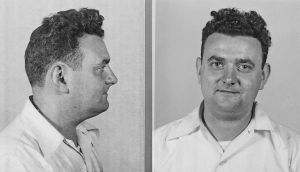

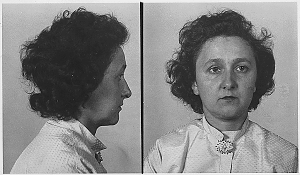

ইথেল ও জুলিয়াস রোজেনবার্গ

খেয়াল করে দেখুন, জুলিয়াস এবং ইথেল দুজনই ইয়াং কমিউনিস্ট লীগে যোগ দিয়েছিলেন। আপনি যা ভাবছেন, ঠিক তা-ই ঘটেছিলো তাদের মাঝে। ১৯৩৬ সালে এ দুজনের পরিচয় হয়। আস্তে আস্তে এ পরিচয় গাঢ় হতে থাকে। অবশেষে ১৯৩৯ সালে শুভ কাজটাও সেরে ফেলেন তারা, হয়ে যান ইথেল-জুলিয়াস দম্পতি। বিয়ের পর ইথেল অবশ্য স্বামীর সাথে মিলিয়ে তার নামও পরিবর্তন করে ইথেল রোজেনবার্গ রেখেছিলেন। আর আমাদের আজকের ইতিহাসের গল্প শুরু এখান থেকেই।

১৯৪০ সালে নিউ জার্সির ফোর্ট মনমাউথে অবস্থিত আর্মি সিগনাল কর্প্সের ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরিতে যোগ দেন জুলিয়াস। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সেখানে প্রকৌশলী-পরিদর্শক হিসেবে কাজ করেন তিনি। কিন্তু এরপর বেঁধে যায় বিপত্তি। আর্মি কর্তৃপক্ষ অতীতে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জুলিয়াসের যোগসূত্রের কথা জেনে যায়। যেহেতু ইলেকট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, রাডার, দূর নিয়ন্ত্রিত মিসাইল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি নিয়ে ল্যাবরেটরিটিতে কাজ করা হতো, তাই নিরাপত্তার স্বার্থে জুলিয়াসকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

এর মাঝেই অবশ্য আজকের লেখার যে মূল উপজীব্য, অর্থাৎ গোয়েন্দাগিরি, তার খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছিলেন জুলিয়াস রোজেনবার্গ। ১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিরই এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সহায়তায় তুখোড় গোয়েন্দা সিম্য়োন সিম্য়োনভের সাথে পরিচয় ঘটে তার। সিম্য়োনভই জুলিয়াসকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এনকেভিডি (Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del – People’s Commissariat for Internal Affairs)- এর সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করেন।

এনকেভিডির প্রতীক

এরপরই শুরু হয়ে যায় জুলিয়াসের গোয়েন্দাসুলভ কাজকারবার। অত্যন্ত গোপনীয় হাজারখানেক নথি তিনি ধীরে ধীরে পাচার করে দেন সোভিয়েত ইউনিয়নে। এ নথিগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তা বোঝাতে একটি উদাহরণই যথেষ্ট। জুলিয়াস যেসব তথ্য পাচার করেছিলেন তার মাঝে একটি প্রক্সিমিটি ফিউজের পূর্ণাঙ্গ বিবরণও ছিলো। ১৯৬০ সালে গ্যারি পাওয়ার্স নামে আমেরিকান এক পাইলট সিআইএ’র U-2 মডেলের একটি স্পাই প্লেন চালাচ্ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশসীমায়। জুলিয়াসের সরবরাহ করা মডেলটির এক উন্নত সংস্করণ ব্যবহার করেই সেই স্পাই প্লেনটিকে ভূপাতিত করা হয়।

গ্যারি পাওয়ার্স

Lockheed U-2S

পরবর্তীতে জুলিয়াসের হাত ধরেই এনকেভিডিতে আরো যোগ দেন জোয়েল বার, আলফ্রেড সারান্ট, উইলিয়াম পার্ল ও মর্টন সোবেল। ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি ফর অ্যারোনটিক্সের হাজার হাজার গোপন নথি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন পার্ল। এর মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীয় প্রথম জেট ফাইটার লকহিড পি-৮০ শুটিং স্টারের পূর্ণাঙ্গ ডিজাইনও ছিলো!

মর্টন সোবেল (বামে)

Lockheed P-80 Shooting Star

জুলিয়াসের স্ত্রী, অর্থাৎ ইথেল রোজেনবার্গের ভাই ডেভিড গ্রীনগ্লাস কাজ করতেন লস আলামস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির টপ সিক্রেট ম্যানহাটন প্রজেক্টে। এ কথা জেনে তাকেও নিজেদের দলে টানতে পরামর্শ দেন জুলিয়াসের প্রশিক্ষক আলেকজান্ডার ফেক্লিসভ। কিছুদিনের মাঝে ডেভিডও হয়ে যান সেই গোয়েন্দা চক্রেরই এক সদস্য। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জুলিয়াস ম্যানহাটন প্রজেক্টের আরেক ইঞ্জিনিয়ার রাসেল ম্যাকনাট্কে তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। জুলিয়াসের এমন কাজে খুশি হয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে ১০০ ডলার বকশিশ দিয়েছিলো। ম্যাকনাটের যোগদানের ফলে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে ক্ষেপনাস্ত্র বানানোর তথ্যভান্ডারে গোপন প্রবেশাধিকার পেয়ে যায় সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ।

ক্লস ফুখ্স

হ্যারি গোল্ড

এভাবে গোপনে গোপনে আমেরিকার গোপনীয় অনেক তথ্য হস্তগত করে বেশ দ্রুতগতিতেই উন্নতি করছিলো সোভিয়েত প্রযুক্তি। বিশেষ করে ১৯৪৯ সালের ২৯ আগস্ট সকাল সাতটায় যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের প্রথম পারমাণবিক ক্ষেপনাস্ত্র আরডিএস-১ এর সফল পরীক্ষা চালায়, তখন স্তম্ভিত হয়েছিলো পশ্চিমা বিশ্ব। এ নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গিয়েই ১৯৫০ সালে অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষের চোখে ধরা পড়ে যে, ম্যানহাটন প্রজেক্টে কাজ করা তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী ক্লস ফুখ্স যুদ্ধের পুরো সময়টা জুড়েই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন গোপন নথি সরবরাহ করে এসেছেন! কর্তৃপক্ষের জেরার মুখে ফুখ্স জানান যে, কেমিস্ট হ্যারি গোল্ড তার বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করতেন। একই বছরের ২৩ মে গোল্ডকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি তার অপরাধ স্বীকার করে নেন এবং জানান যে, ডেভিড গ্রীনগ্লাসও তাদের চক্রের এক সদস্য।

এভাবে ম্যানহাটন প্রজেক্টে কাজ করা সকল গোয়েন্দার পরিচয়ই ফাঁস হয়ে যায়। জুনে গ্রেফতার করা হয় ডেভিডকে। তিনিও দোষ স্বীকার করে ফাঁস করে দেন নিজের ভগ্নি এবং ভগ্নিপতির মাধ্যমে এ গোয়েন্দা চক্রে যুক্ত হওয়ার তথ্য। ‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা’ বলে কথা! এ চক্রের আরেক সদস্য সোবেল পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছিলেন।

১৯৫০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি, সেদিন রুদ্ধদ্বার মিটিংয়ে বসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উচ্চপদস্থ বিশ কর্মকর্তা। জুলিয়াস রোজেনবার্গই যে পালের গোদা, তা নিয়ে তাদের কারোরই সন্দেহ ছিলো না। এ নিয়ে তাদের হাতে সাক্ষী-প্রমাণও ছিলো যথেষ্ট। কিন্তু সমস্যা বেঁধে যায় ইথেলকে নিয়ে। কারণ তার বিরুদ্ধে শক্ত কোনো প্রমাণই তাদের হাতে ছিলো না।

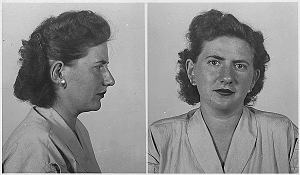

ডেভিড গ্রীনগ্লাস

রুথ গ্রীনগ্লাস

ইথেলকে ফাঁদে ফেলতে ব্যবহার করা হলো তারই ভাই ডেভিড এবং ডেভিডের স্ত্রী রুথকে। আগে ডেভিড বলেছিলেন, নিউ ইয়র্কের এক রাস্তার মোড়ে তিনি জুলিয়াসকে ফাইলগুলো দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যখন তাকে জানালো যে, তথ্য পরিবর্তন করে সাক্ষ্য দিলে রুথকে ছেড়ে দেয়া হবে, তখন তিনি বক্তব্য পাল্টে ফেললেন। তখন তিনি বললেন যে, রোজেনবার্গ দম্পতির নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাটের বেড রুমে তিনি জুলিয়াসকে ফাইলগুলো দিয়েছিলেন। পরে জুলিয়াসের অনুরোধে ইথেল সেগুলো টাইপ করে রাখেন। রুথও তার স্বামীর কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করেন, তবে আরো বেশি রংচং মাখিয়ে। এর ফলে রুথের বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ তুলে নেয়া হয়, যদিও গোয়েন্দা চক্রের তিনিও ছিলেন এক সদস্য!

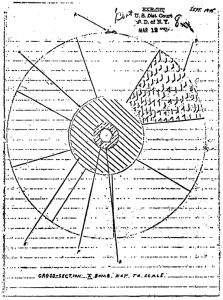

সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় শেষে ১৯৫১ সালের ৬ মার্চ বিচার শুরু হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন আর্ভিং কফম্যান। ডেভিড গ্রীনগ্লাস জানান যে, তিনি জুলিয়াসের হাতে একটি ইমপ্লোশান টাইপ এটম বোমের প্রস্থচ্ছেদের স্কেচ তুলে দিয়েছিলেন। এছাড়া গুপ্তচর হিসেবে নিজের বোনের জড়িত থাকার ব্যাপারেও বলেন তিনি। ২৯ মার্চ জুলিয়াস ও ইথেল রোজেনবার্গ দুজনকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ৫ এপ্রিল গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তাদের মৃত্যুদন্ডের রায় দেয়া হয়।

ইমপ্লোশান টাইপ এটম বোমের প্রস্থচ্ছেদের সেই স্কেচ

পুলিশের কাছে থাকা জুলিয়াসের ছবি

পুলিশের কাছে থাকা ইথেলের ছবি

রায় শুনে এটিকে রাজনৈতিক একটি সাজানো নাটক উল্লেখ করে জুলিয়াস রোজেনবার্গ সেদিন বলেছিলেন- “This death sentence is not surprising. It had to be. There had to be a Rosenberg case, because there had to be an intensification of the hysteria in America to make the Korean War acceptable to the American people. There had to be hysteria and a fear sent through America in order to get increased war budgets. And there had to be a dagger thrust in the heart of the left to tell them that you are no longer gonna get five years for a Smith Act prosecution or one year for contempt of court, but we’re gonna kill ya!”

জুলিয়াস ও ইথেলের মৃত্যুদন্ডের এ রায়ে অবশ্য আমেরিকা জুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আমেরিকার অনেকেই মনে করতেন যে, তারা নির্দোষ। তাই তাদের মৃত্যুদন্ডের রায়ের প্রতিবাদে ক্যাম্পেইন শুরু হয়ে যায়। এছাড়া অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, হ্যারল্ড উরের মতো নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী এবং সমাজের আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ রায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন তখন। কিন্তু ১৯৫৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সবার আবেদন নাকচ করে দেন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার।

অবশেষে ১৯৫৩ সালের ১৯ জুন সূর্যাস্তের সময় ইলেকট্রিক চেয়ারে রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। দুজনের মৃত্যুদন্ড আলাদাভাবে কার্যকর করা হয়েছিলো। প্রথমে চেয়ারে আসেন জুলিয়াস রোজেনবার্গ। প্রথম ইলেকট্রিক শকেই মারা যান তিনি। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায় ইথেলের বেলায়। প্রথম শকে তিনি মারা যান নি। নিয়ম মোতাবেক তিনবার শক দেয়ার পরও ডাক্তাররা পরীক্ষা করে তার হৃদস্পন্দন খুঁজে পান! তখন বাধ্য হয়ে আরো দু’বার শক দেয়া হয় তাকে। এরপরই মারা যান ইথেল রোজেনবার্গ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা মতে, তখন ইথেলের মাথা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা গিয়েছিলো!

আর এভাবেই সমাপ্তি ঘটেছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নের হয়ে কাজ করা এক গোয়েন্দা দম্পতির জীবনের। তাদের কবর দেয়া হয়েছিলো নিউ ইয়র্কের ওয়েলউড সিমেট্রিতে। সেদিন তাদের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ লোক অংশ নিয়েছিলো। আর বাইরে দাঁড়িয়েছিলো প্রায় ১০,০০০ এর মতো জনতা।