বর্তমান মানবসভ্যতার সুস্থতা ও টিকে থাকার জন্য ভ্যাক্সিন এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। আবার, এটি ইতিহাসের পুরো সময় জুড়ে হয়েছে নানা ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, ও রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়বস্তু। বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে কোভিড-১৯ এর অতিমারীর মধ্যে এই ভাইরাসের প্রতিরোধক ভ্যাক্সিন নিয়েও গবেষণা, জল্পনা-কল্পনা এবং আশা-হতাশার কথা ছড়িয়েছে বিস্তর। কিন্তু, আমরা কি জানি এই ভ্যাক্সিন বা টিকার ধারণা আদতে কোথা থেকে এলো?

সভ্যতার প্রথম অতিমারী

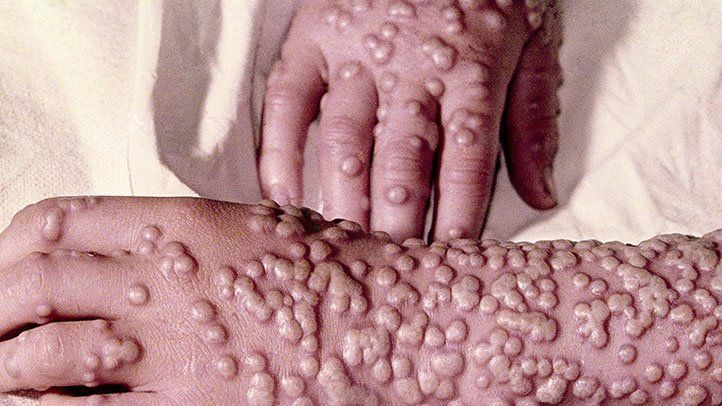

ভ্যাক্সিনের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে মানবজাতির সবচেয়ে পুরনো অতিমারী গুটিবসন্তের নাম। এই রোগটি প্রায় ৮,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম ধরা পড়ে পূর্ব আফ্রিকায়। তারপর কয়েক হাজার বছরের ব্যবধানে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। [1] ধারণা করা হয়, প্রাচীন মিশরীয়দের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা হিটাইট, যারা সেসময় শাসন করত মেসোপটেমিয়া, লেভান্ট ও আনাতোলিয়ায়। তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পেছনে দায়ী ছিল এই গুটিবসন্ত।

১৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরে গুটিবসন্তের প্রথম অতিমারী ঘটে, এবং সেসময় চলমান মিশরীয়-হিটাইট যুদ্ধে মিশরীয় যুদ্ধবন্দীদের দেহ থেকে এই রোগ হিটাইট সৈন্যদের আক্রান্ত করে।[2] মিশরীয়দের থেকে এই রোগ আরবদের মাঝে ও সেখান থেকে ভারত, চীনসহ সমগ্র এশিয়ায়, মুসলিম অধিগ্রহণ এবং ক্রুসেডের সময় সমগ্র ইউরোপে গুটিবসন্ত ছড়িয়ে যায়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে এথেন্সের প্লেগ এবং রোমের অধপতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য গুটিবসন্তকে দায়ী করা হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

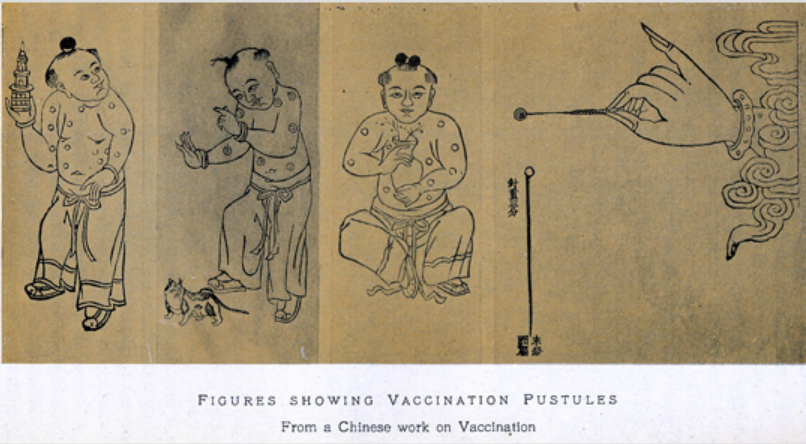

সর্বপ্রথম গুটিবসন্ত রোগ থেকে সেরে ওঠা ব্যক্তির দেহে এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হওয়ার কথা কাগজে লিপিবদ্ধ করেন ইরানীয় চিকিৎসক আল-রাজী, ৯১০ খ্রিস্টাব্দে। এই দশম শতকেই চীন ও ভারতে প্রথম স্বেচ্ছাসংক্রমণের মাধ্যমে গুটিবসন্তের বিরুদ্ধে নিজ দেহে ইমিউনিটি বা প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টির পদ্ধতি প্রচলন পায়। চীনে সামান্য মাত্রায় আক্রান্ত গুটিবসন্ত রোগীর গুটি কয়েক ঘণ্টা শুকিয়ে তারপর তা গুঁড়ো করে অথবা কস্তুরীতে মেখে সেই গুঁড়ো বা সুগন্ধি রূপার তৈরি বিশেষ নলের সাহায্যে সুস্থ ব্যক্তির নাকে প্রবেশ করানোর পদ্ধতি পনেরো শতকের মধ্যে রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করে।[3] এছাড়াও আরেকটি পদ্ধতির প্রচলন ঘটে, যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের বসন্তের গুটি থেকে রক্ত ও পুঁজমাখা ব্লেড দিয়ে সুস্থ ব্যক্তির দেহে কিছু ঘা দেওয়ার মাধ্যমে রোগ সঞ্চালন করে তার দেহে ইমিউনিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ও বিতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও এই পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ষোড়শ শতকের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্য হয়ে অটোমান সাম্রাজ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[4]

অটোমান সাম্রাজ্যে থাকা ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার এডওয়ার্ড ওর্টলি মন্টাগুর স্ত্রী লেডি মেরি ওর্টলি মন্টাগু ইস্তাম্বুলে এই পদ্ধতির প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করেন ও নিজের দুই সন্তানের দেহে প্রয়োগের মাধ্যমে ১৭২১ সালে ব্রিটেনে এই পদ্ধতির সূচনা ঘটান।[5] এই পদ্ধতি তখন পরিচিতি পায় ভ্যারিওলেশন নামে। তবে এর ঝুঁকি ও বিতর্কিত অবস্থানের জন্য তখনকার চিকিৎসাবিজ্ঞান একে কোনো বৈজ্ঞানিক রোগ প্রতিরোধ পন্থার স্বীকৃতি দেয়নি। তবু ইউরোপ ও বিভিন্ন ইউরোপীয় কলোনিতে এই ভ্যারিওলেশন বহুল ব্যবহৃত পন্থা ছিল। আমেরিকান কলোনিগুলোতে এই পদ্ধতি ম্যাসাচুসেটস থেকে সকল ব্রিটিশ আমেরিকান কলোনিতে বিস্তার লাভ করে, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে সৈন্যদের গুটিবসন্তে আক্রান্ত হওয়া ঠেকাতে ভ্যারিওলেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং স্বাধীনতা লাভের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পদ্ধতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।[6]

ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের পথে

এই সময় গুটিবসন্তের নিয়ে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মানুষের নজরে আসে। যেসকল নারীরা রাখাল কিংবা গোয়ালিনীর কাজ করতেন, তারা গোবসন্ত আক্রান্ত গরুর দুধ দোহন করতে গিয়ে গোবসন্ত রোগে আক্রান্ত হতেন, যা গুটিবসন্তের মতো মারাত্মক নয়, শুধু হাতে গুটি সৃষ্টি করে বলে চেহারার সৌন্দর্য রক্ষা পায় এবং তাদের কখনোই আর গুটিবসন্ত রোগ আক্রমণ করতে পারে না। এই বিষয়টি প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন ইংরেজ চিকিৎসক জন ফস্টার, ১৭৬৮ সালে।[7] এরপর কয়েক দশক ধরে ইউরোপে বিভিন্ন চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী গোবসন্তের সংক্রমণ ঘটিয়ে গুটিবসন্তের বিরুদ্ধে নিজের, পরিবারের ও অনেক ব্যক্তিদের দেহে রোগ প্রতিরোধ সৃষ্টির পরীক্ষা চালান।

তবে এই পদ্ধতি জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন আরেক ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার, ১৭৯৬ সালে। তিনি তার বাগানের মালির সম্মতি নিয়ে মালির ৮ বছরের ছেলে জেমস ফিপ্সের দেহে গোবসন্তের সংক্রমণ ঘটান। এতে তার দেহে কিছু অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়, কিন্তু পুরোপুরি গোবসন্তে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই জেনার তার দেহে পূর্বপ্রচলিত ভ্যারিওলেশন পদ্ধতির মতো গুটিবসন্তের সংক্রমণ ঘটান।

কিছুদিন পর জেমস ফিপ্সের গোবসন্তও সেরে যায় এবং তার দেহে গুটিবসন্তের আক্রমণ ঘটে না।[8] জেনার এরপর এই পরীক্ষা আরো অনেক সুস্থ ব্যক্তির উপর করে নিশ্চিত হন যে, গোবসন্ত দ্বারা সংক্রমণের মাধ্যমে গুটিবসন্ত প্রতিরোধ করা সম্ভব। তার এই পদ্ধতি প্রচলিত ভ্যারিওলেশনের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ প্রমাণিত হয় ও ভ্যাক্সিনেশন নামে জনপ্রিয়তা পায়।

আধুনিক ভ্যাক্সিনেশনের সূচনা

যদিও দশম শতকের ইরানীয় চিকিৎসক ও দার্শনিক ইবনে সিনা ও আল রাজী প্রথম গুটিবসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য দায়ী অতিক্ষুদ্র রোগবীজের হাইপোথিসিস প্রস্তাব করেন। ১৬৭৬ সালে বিজ্ঞানী এন্টনি ভন লিউয়েন হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম অণুজীব পর্যবেক্ষণের পূর্বে কেউই রোগ বিস্তারে জীবাণুর প্রভাব সম্বন্ধে জানত না। কিন্তু পরবর্তীতে রোগ বিস্তারে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেন। ভাইরাস সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা ভাইরাসঘটিত বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেন।

পরবর্তীতে মানব ইমিউনিটি সিস্টেমের ওপর অর্জিত জ্ঞান, অণুজীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিকায়নের সাথে বিভিন্ন দেশে বাধ্যতামূলক টিকাদান প্রচলিত হয় এবং হাম, রুবেলা, পোলিও, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার ও পারট্যুসিস (হুপিং কাশি) রোগের টিকাদান কর্মসূচি বিশ্বব্যাপী প্রসার পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৭ সালে সোমালিয়ায় সর্বশেষ গুটিবসন্তে মানুষ আক্রান্ত হওয়ার তথ্য রেকর্ড করা হয় এবং ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গুটিবসন্তকে বিশ্বব্যাপী বিলুপ্ত ঘোষণা করে।[9]