ইতিহাসে বর্তমান অবস্থাটি বোঝার জন্য বারবার ফিরে তাকাতে হয় পেছনের দিকে; সেই বিন্দুটির দিকে, যেখান থেকে সবকিছুর শুরু। সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস বদলে দিয়েছিল যে ইংরেজরা, তাদের ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রবেশই ঘটেছিল বাংলা দখল করার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এই সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে বাংলা একটি তাৎপর্যবাহী জায়গা বরাবরই এককভাবে ধরে ছিল। সার্বভৌম বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গোড়ার সুতো ধরে টান দিলে একেবারে শুরুর দিকের যে নামটি আসে, সেটি হলো নবাব আলিবর্দী খান। সম্পর্কে তিনি ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার নানা।

নবাব আলিবর্দী খান; Image Source: alechtron .com

আঠারো শতকের গোড়া থেকেই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা মিলে ক্রমান্বয়ে একটি স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হয়। বিদেশী মুসলমানরা ভাগ্যের সন্ধানে ভারতবর্ষে এসে নিজ কৃতিত্বগুণে প্রশাসনের উচ্চতর স্থানগুলো দখল করতে থাকেন। কেউ হন সুবাদার, কেউ নায়েব-সুবাদার। আলিবর্দী খানের পরিবারও এমনই এক সময় বাংলায় আসেন। তার প্রকৃত নাম ছিল মীর্জাবন্দে বা মীর্জা মুহাম্মদ আলী। পিতার দিক থেকে তিনি ছিলেন আরব বংশীয়, আর মাতার দিক তিনি খোরাসানের আফসার উপজাতি গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত ছিলেন।

আলিবর্দী খানের পিতা শাহ কুলি খান সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় সন্তান আজম শাহ’র ভোজসভার একজন পরিচারক হিসেবে কাজ করতেন। তার কাজ ছিল পেয়ালায় মদ ঢেলে দেয়া। আলীবর্দী খান আওরঙ্গজেবের স্নেহধন্য হিসেবে বেড়ে ওঠেন এবং পরিণত বয়সে মুঘল মনসবদার পদে উন্নীত হন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আরেক কর্মচারী মুর্শিদকুলি খানের জামাতা সুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খানের সাথে আলিবর্দীর মায়ের আত্মীয়তা ছিল।

সম্রাট আওরঙ্গজেব; Image Source: topsy.one

পিতার মৃত্যুর পরে আলিবর্দী উড়িষ্যার সুবাদার সুজাউদ্দীনের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। সুজাউদ্দীন পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে জনপ্রিয় করে তোলেন। বাংলার মসনদে সুজাউদ্দীনের আসনকে সুদৃঢ় করতেও আলিবর্দী সাহায্য করেন। ১৭২৮ সালে সুজাউদ্দীন আলিবর্দী খানকে রাজমহলের ফৌজদার বা সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তিনিই তাকে ‘আলিবর্দী খান’ নামে ভূষিত করেন।

১৭৩৩ সালে দিল্লীর সম্রাট বিহারকে বাংলার সাথে যুক্ত করলে আলিবর্দী খান বিহারের ‘নায়েব নাজিম’ বা সহকারী সুবাদার নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে নিজ কৃতিত্বগুণে আলিবর্দী খান সুজা উল মূলক (দেশের বীর), হাসিম উদ দৌলা (রাজ্যের তরবারি) এবং মহব্বত জং (যুদ্ধের ত্রাস) উপাধিতে ভূষিত হন। তাকে পাঁচ হাজারী মনসবদারীও দেয়া হয়। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল আরও বৃহৎ।

সুজাউদ্দীনের পর তার পুত্র সরফরাজ খান সিংহাসনে বসেন। নবাব হিসেবে তিনি ততোটা দক্ষ ছিলেন না। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আলিবর্দী খান ক্ষমতা দখলের অভিলাষী হন। তিনি নিজ ভাই হাজী আহমদ ও জগৎশেঠের সহায়তায় সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই জগৎশেঠ আবার পরবর্তীতে নবাব সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের সঙ্গ দেন। ১৭৪০ সালে রাজমহলের নিকট গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে বিহার সংযুক্ত বাংলার মসনদে বসেন আলিবর্দী খান। ১৭৪১ সালে সরফরাজ খানের আত্মীয় ও উড়িষ্যার সুবাদার রুস্তম জংকে পরাজিত করে আলিবর্দী উড়িষ্যার দখলও নিয়ে নেন। সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একক অধিপতি হয়ে ওঠেন নবাব আলিবর্দী খান।

সরফরাজ খান; Image Source: somewhereintheblog.net

যত সাবলীল উপায়ে আলিবর্দী খান বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করেন, ততটা সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্য তার শাসনকাল হয়নি। একদিকে বাংলায় মারাঠাদের লাগাতার আক্রমণ ও লুন্ঠন, আরেকদিকে বিহারকে শাসনযন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একদল আফগানের বিদ্রোহ- এ সব মিলিয়ে শান্তিতে রাজত্ব করা তার হয়ে ওঠেনি। ১৭৪২ সাল থেকেই মারাঠারা লাগাতার বাংলা আক্রমণ করতে থাকে।

দক্ষ রণকৌশলী আলিবর্দী খান মারাঠা আক্রমণ ঠেকাতে কলকাতার চারপাশে এক গভীর পরিখা খনন করেন। তারপরেও বিশাল এবং সুসংগঠিত মারাঠা বাহিনীর সাথে আলিবর্দী খানের বাহিনী পেরে ওঠেনি। প্রথম রাঘুজি ভোসলের নেতৃত্বে মারাঠারা বাংলায় লুন্ঠন চালাতে থাকে। মারাঠাদের সাথে আলিবর্দীর সবচেয়ে বড় সংঘাত হয় বর্ধমানের যুদ্ধে, ১৭৪৭ সালে। জানুজি ভোসলে ও ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে এক বিশাল মারাঠা বহর বিহার উড়িষ্যার উপর আক্রমণ করে বসেন। সেই সময় উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন মীর জাফর। হ্যাঁ, সেই বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর।

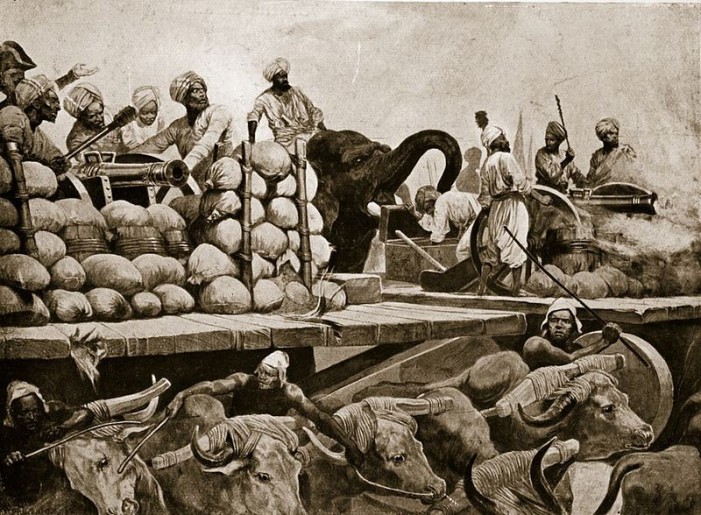

নিজ স্বভাবমতোই ভীতু মীরজাফর নবাব আলিবর্দী খানের এসে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত কোনো প্রতিরোধ ব্যতিরেকে নিজের পুরো বাহিনী নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। কুশলী যোদ্ধা আলিবর্দী খান পুরো ছক কষে, সময়মতো সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ষাঁড়ে টানা নড়নক্ষম উঁচু উঁচু মঞ্চে আলিবর্দী খান তার ভারী অস্ত্রশস্ত্র পরিবহন করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও নিজ অনন্য রণকৌশল ব্যবহার করে আলিবর্দী খান এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে তার স্ত্রী নাফিসা খানম তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। যুদ্ধ শেষে ক্রুদ্ধ আলিবর্দী খান কাপুরুষ মীর জাফরকে পদচ্যুত করেন।

নবাবের ষাঁড়ে টানা অস্ত্রবহর; Image Source: te.m.wikipedia.org

১৭৫১ সাল পর্যন্ত মারাঠাদের সাথে শান্তি চুক্তি করার আগ পর্যন্ত তাদের লাগাতার আক্রমণ ও লুন্ঠন চলতে থাকে। এদিকে ১৭৪৫ ও ১৭৪৮ সালে হয় আফগান বিদ্রোহ। এতো বিদ্রোহে আলিবর্দী খানের রাজত্ব জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার প্রচুর ক্ষতি হয়। ক্রমান্বয়ে মারাঠা ও আফগান উভয় বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে আলিবর্দী তার রাজত্বের প্রশাসনিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের প্রয়াস নেন।

আলিবর্দী খান নিজের অধিকার সম্বন্ধে সম্যক সচেতন ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় বণিকদের বৈধ বাণিজ্য করতে বাধা দেননি। কিন্তু তাদের পদচারণা শুধু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে থাক সেটা তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তাই ইংরেজ ও ফরাসীদের বাংলায় সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি তিনি দেননি। ইংরেজদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির আড়ালের রাজনৈতিক অপপ্রয়াস সম্পর্কে তিনি সঠিক অনুধাবন করেছিলেন, যা পরবর্তীতে তার দৌহিত্র নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সময়ে প্রকটরুপে প্রতীয়মান হয়।

ইংরেজদের কখনো প্রশ্রয় দেননি আলিবর্দী খান; Image Source: twitter.com

নবাব আলিবর্দী খানের কোনো পুত্র ছিল না, ছিল তিন কন্যা। তার এই তিন কন্যার বিয়ে হয়েছিল তার ভাইয়ের তিন ছেলের সাথে। তারা ঢাকা, পূর্ণিয়া ও পাটনার সুবাদার ছিলেন। অবশ্য তাদের ঢাকা, পূর্ণিয়া ও পাটনার নবাবও বলা হতো। আলিবর্দী খানের জীবদ্দশাতেই তার তিন কন্যা বিধবা হন। তার বড় মেয়ে মেহেরুননেসা (ঘসেটি বেগম) এর কোনো সন্তান ছিল না। তিনি স্বভাবের দিক দিয়ে কূটচক্রী এবং পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতার বিক্রেতাদের অন্যতম ছিলেন। দ্বিতীয় কন্যা মায়মুনার দুই সন্তান ছিলেন শওকত জং ও মীর্জা রমজানি। আর আলিবর্দী খানের তৃতীয় মেয়ে আমিনা বেগমের দুই সন্তান ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা ও মীর্জা মাহদী।

সিরাজ ছিলেন আলিবর্দী খানের সবচেয়ে আদরের নাতি। সিরাজের জন্মের কিছুদিন পরেই আলিবর্দী খান বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তেই থাকে। মাসিক ১০০ টাকা বেতনে উড়িষ্যায় কাজ শুরু করা একজন সাধারণ মুঘল কর্মচারীর তিন তিনটি রাজ্যের অধিপতি হয়ে ওঠা সাধারণ ভাগ্যের কথা তো নয়ই। তাই সিরাজকে বরাবর সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করতেন আলিবর্দী খান।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা, বিশেষ করে সিরাজের বড় খালা ঘসেটি বেগম সিরাজের প্রতি আলিবর্দী খানের এই অন্ধ ভালোবাসাকে কখনোই সমর্থন করতে পারেনি। তারা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন যে আলিবর্দী খানের উত্তরাধিকার সিরাজই হতে যাচ্ছেন। তাদের সকল মতামত উপেক্ষা করে নবাব আলিবর্দী খান মৃত্যুর আগে সিরাজ-উদ-দৌলাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমৃদ্ধ ভূমির উত্তরাধিকার করে যান। একই সাথে আদর আর বিলাসিতায় বড় হওয়া অভিজ্ঞতাহীন ও অদূরদর্শী সিরাজের জন্যে এক পাল দেশী ও বিদেশী শত্রুও উত্তরাধিকারসূত্রে রেখে যান।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা; Image Source: pinterest.com

ব্যক্তিগত জীবনে আলিবর্দী খান ধার্মিক ছিলেন। অল্প বয়স থেকে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি নিজের জীবন গড়ে তুলেছিলেন। কোনো প্রকার লাম্পট্য ও পানাসক্তি তার ছিল না। অবসর সময়ে ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করতেন তিনি। প্রথম জীবনে যেসব বন্ধুর কাছ থেকে তিনি সহায়তা পেয়েছিলেন, তাদের প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তাদের প্রয়োজনে সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়াতেন। তার দরবারে পন্ডিত ব্যক্তিরা সম্মানিত ছিল। তার শাসনামলে আজিমাবাদ (পাটনা) পারস্য ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। পারস্য থেকে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি বাংলায় এসে বাস করতেন। প্রতিরক্ষা ও শিক্ষা- সংস্কৃতি উভয় দিক দিয়ে বাংলা ছিল এক দক্ষ শাসকের অধীনে।

১৭৫৬ সালে শোথরোগে আক্রান্ত হন আলিবর্দী খান। এই রোগে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে তরল জমে ফুলে ওঠে। এই বছরই ১০ এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম স্বাধীন নবাব আলিবর্দী খান। বাংলা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোকে বিদেশী শত্রুমুক্ত এক সার্বভৌম এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ১৬ বছরের শাসনকালে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা তিনি করে গেছেন। মুর্শিদাবাদের খুশবাগে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব।

খুশবাগে আলিবর্দী খানের সমাধি; Image Source: commons.wikipedia.org

.jpg?w=600)