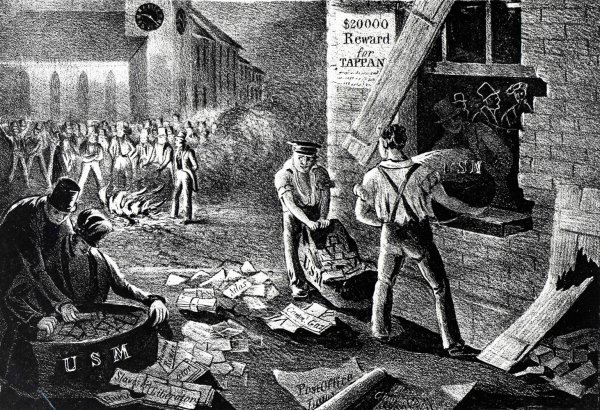

‘হোয়াইট টেরর (White Terror)’ চালানো হয়েছে পৃথিবীর অনেক দেশেই। ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যায়, সাধারণত রাজতন্ত্র কিংবা সামরিক জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসে। এরপর রাজতন্ত্রের সমর্থক কিংবা সামরিক জান্তা সরকারের অনুগত ব্যক্তিরা দমে না গিয়ে কমিউনিজমকে উপড়ে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্রের নীলনকশা আঁকতে শুরু করে। এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীরা বাইরের দেশ থেকেও সহায়তা পেয়ে থাকে। এমনকি পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও কমিউনিজমের প্রসার রুখে দিতে দু’পক্ষ সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে একাট্টা হয়। বামপন্থীদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের পর কিংবা বামপন্থীদের দ্বারা সংঘটিত বিপ্লব বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভন্ডুল করে দেয়ার পর পুঁজিবাদের সমর্থক ডানপন্থীরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ প্রয়োগের কৌশল প্রয়োগ করে। কারণ, তাদের আশঙ্কা থাকে, যদি পরাজিত বামপন্থীদের সংগঠিত হবার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে হয়তো আবার বিপ্লব হতে পারে। ডানপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদকেই ‘হোয়াইট টেরর (White Terror)’ বলা হয়।

বুলগেরিয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। তৎকালীন বুলগেরিয়ান সমাজের বড় অংশ ছিল কৃষক ও শ্রমিক। কিন্তু মূল সমস্যা ছিল কৃষকদের নিজস্ব জমি ছিল না। জমিদারেরা সংখ্যায় মোট জনসংখ্যার খুব ছোট অংশ হলেও দেশের মোট জমির বেশিরভাগ তাদের দখলেই ছিল। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের মতোই জমিদারেরা ভূমিহীন কৃষকদের বেগার খাটাত এবং পারিশ্রমিক হিসেবে ফসলের কিছু অংশ প্রদান করত। উৎপাদিত বাড়তি কৃষিপণ্যকে কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগিয়ে শহরের কারখানাগুলোতে শিল্পপণ্য উৎপাদন করা হতো। শিল্পকারখানাগুলোও ছিল শহুরে পুঁজিপতিদের দখলে। বুলগেরিয়ার কৃষক ও শ্রমিকদের শ্রমশোষণের বৃত্ত থেকে উদ্ধার করতে উনিশ শতকের একদম শেষ দিকে গড়ে ওঠে ‘বুলগেরিয়ান অ্যাগ্রারিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন’। দলটি ক্রমেই বুলগেরিয়ান সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়ার অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও মারাত্মকভাবে, যেহেতু দেশটি পরাজিত পক্ষে ছিল। বুলগেরিয়ান সমাজের প্রধান দুটো শ্রেণীর (কৃষক ও শ্রমিক) মানুষেরা হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে ‘বুলগেরিয়ান অ্যাগ্রারিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন’ দলের জনপ্রিয়তা বেড়ে যেতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধের আগে যে দলের নাম দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে অপরিচিত ছিল, সেই দলই বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মতো জনসমর্থন পেতে শুরু করে। এর পেছনে মূল কারণ হিসেবে বলা যায়- তারা তাদের রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে নির্বাচিত হওয়ার পর বিশদ কৃষি ও শিল্পসংস্কার এবং দেশের ত্রুটিপূর্ণ করব্যবস্থায় সংশোধন আনার প্রস্তাব দেন। তাদের প্রধান দাবি ছিল- তারা নির্বাচিত হলে জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করবে এবং জমিগুলো ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বন্টন করবে। তাদের জনপ্রিয়তা বাড়ার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১৯ সালের নির্বাচনে, যখন তারা ৩১ শতাংশ ভোট পায় এবং অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সাথে জোট বেধে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়।

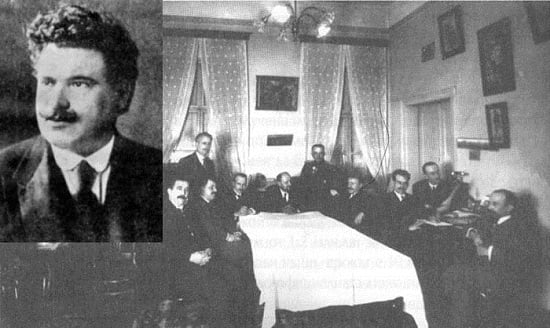

বুলগেরিয়ার সংবিধান অনুযায়ী চার বছর পর পর নির্বাচনের কথা বলা ছিল। ১৯১৯ সালের নির্বাচনে ‘বুলগেরিয়ান অ্যাগ্রারিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন’ দলটি বিজয়ী হওয়ার পর আলেক্সান্দার স্ট্যামবোলিস্কি দেশের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হন। নির্বাচনের আগে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্ট্যামবোলিস্কি সরকার জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে তাদের জমিগুলো ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বন্টন করেন, অনাধুনিক বিচারব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন। এছাড়াও বুলগেরিয়ার বৈষম্যমূলক করব্যবস্থা এবং বৈদেশিক নীতিতেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন তিনি। এসব কারণে বুলগেরিয়ান অ্যাগ্রারিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন দলের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। ১৯১৯ সালের পর ১৯২৩ সালের নির্বাচনেও দলটি ৫১ শতাংশ জনসমর্থন লাভ করে এবং দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করে।

জাতীয় রাজনীতিতে বুলগেরিয়ান অ্যাগ্রারিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়নের এমন উত্থানে দেশের অভিজাত শ্রেণী খুব বেশি খুশি ছিল না। কারণ তাদের বেশিরভাগ ছিল হয় শিল্পপতি নাহয় জমিদার। স্ট্যামবোলিস্কি সরকারের প্রবর্তন করা বিভিন্ন সংস্কারের জন্য এই শ্রেণী ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শত শত বছর ধরে বুলগেরিয়ান সমাজে তাদের যে সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, তা হঠাৎ শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এছাড়া, বিশ্বযুদ্ধের পর চুক্তি অনুযায়ী বুলগেরিয়ান সেনাবাহিনীতে সদস্যসংখ্যা বিশ হাজারে নামিয়ে আনতে বাধ্য করা হয়। যেসব সেনাকর্মকর্তাকে সামরিক বাহিনী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ছাটাই করা হয়, তারা সরকারের প্রতি যে ক্ষুব্ধ ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯১৯ সালের দিকেই বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফেরত আসা সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে বুলগেরিয়ান অ্যাগ্রারিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়নের বিজয়ের পর তারা পাকাপোক্তভাবে সিদ্ধান্ত নেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হবে।

১৯২৩ সালের জুন মাসে সেনা কর্মকর্তারা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বুলগেরিয়া যেহেতু ধীরে ধীরে কমিউনিজমের দিকে এগোচ্ছিল, তাই দেশের অভিজাত শ্রেণীও সম্মান ও প্রতিপত্তি ফিরে পাবার আশায় সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের পেছনে নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করে। জুনেই সেনাবাহিনী আলেক্সান্দার স্ট্যামবোলিস্কি সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। স্ট্যামবোলিস্কি সরকারের জন্য এই অভ্যুত্থান ছিল বেশ অপ্রত্যাশিত, তাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেনাবাহিনী দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। এরপর কোনো শক্তিশালী প্রতিরোধ ছাড়াই বুলগেরিয়ার ক্ষমতা দখল করে নেয়। বুলগেরিয়ান অ্যাগ্রারিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন যেন জাতীয় রাজনীতিতে আর কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। সেই লক্ষ্যে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হত্যার জন্য অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক নেতা আলেক্সান্দার স্ট্যামবোলিস্কিসহ অন্য অনেক বড় নেতা মৃত্যুবরণ করেন।

বুলগেরিয়ান অ্যাগ্রারিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়নের সাথে দেশটির কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কিছু মিল থাকলেও সামরিক অভ্যুত্থানের সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের কাছে এই ঘটনা ছিল ‘শহুরে বুর্জোয়া’ বনাম ‘গ্রামীণ বুর্জোয়া’র দ্বন্দ্ব। কিন্তু পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ‘কমিন্টার্ন’ (COMINTERN) বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের বিপ্লব সংঘটনের জন্য চাপ প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিন্টার্ন ও বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় বসলে সোভিয়েতরা অতি দ্রুত বিপ্লবের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের জন্য চাপ প্রদান করে। বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা কমিন্টার্নের পরামর্শ মতো দেশে ফিরে ভূমিসংস্কারপন্থী তথা বুলগেরিয়ান অ্যাগ্রারিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়নের কৃষক ও শ্রমিকদের সাথে নিয়ে বিপ্লবের ছক কষতে শুরু করেন।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ বুলগেরিয়ার গ্রামীণ অঞ্চলে সামরিক শাসন উৎখাতের জন্য সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়। অবশ্য ভূমিসংস্কারপন্থীদের উৎখাতের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সামরিক সরকার কমিন্টার্ন ও বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির আলোচনা সম্পর্কে আগেই খবর পায়। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বেশ কিছু গ্রাম দখল করে নেন এবং তাদের লক্ষ্য ছিল শহরের দিকে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু দক্ষিণ বুলগেরিয়ায় সামরিক জান্তা উৎখাতের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলনের খবর আসার পর সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নেয়, খুব দ্রুত এই আন্দোলন দমন করতে হবে অন্যথায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট এনে দক্ষিণ বুলগেরিয়ার কমিউনিস্টদের ঘিরে ফেলা হয়। সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল কমিউনিস্টদের তুলনায় অনেক বেশি এবং সামরিক কৌশলও তূলনামূলক উন্নত ছিল। স্বাভাবিকভাবে সেনাবাহিনীর জোরাল প্রতিরোধের সামনে কমিউনিস্টরা টিকতে পারেনি।

আন্দোলন শুরুর চারদিনের মাথায়ই কমিউনিস্টদের পতন ঘটে। বুলগেরিয়ান সেনাবাহিনী কমিউনিস্টদের গণহারে গ্রেফতার করতে শুরু করে। চারদিনে প্রায় পনের হাজার কমিউনিস্টকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়াও সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণে প্রায় পাঁচ হাজার কমিউনিস্ট নেতাকর্মী হত্যাকান্ডের শিকার হয়। কমিউনিস্ট ও এই আন্দোলনের প্রধান নেতা জর্জি দিমিত্রোভ ও ভাসিল কোলারোভ আরও দুই হাজার কমিউনিস্ট নেতাসহ প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালিয়ে যান। কমিউনিস্টদের এই পতনের ফলে বুলগেরিয়ান সেনাবাহিনীর শাসনের ভিত্তি আরও শক্তিশালী হয়। কমিউনিস্ট পার্টির এই ব্যর্থ বিপ্লবের পর বুলগেরিয়ান সেনাবাহিনী ‘স্টেট প্রটেকশন অ্যাক্ট’ নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের মাধ্যমে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সবধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়।