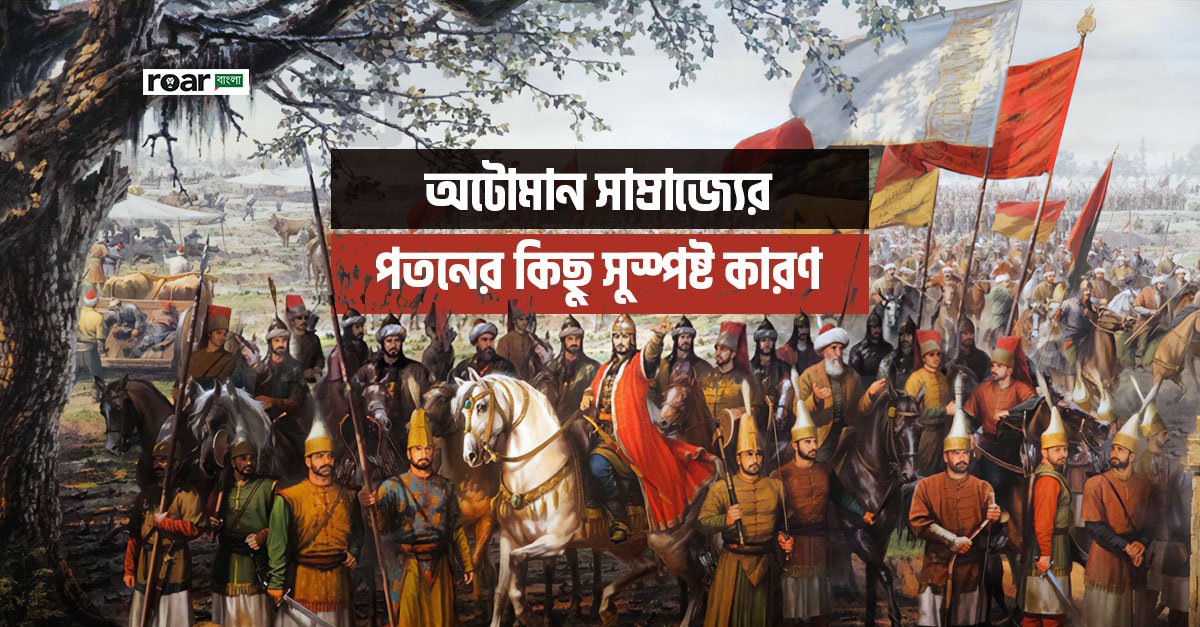

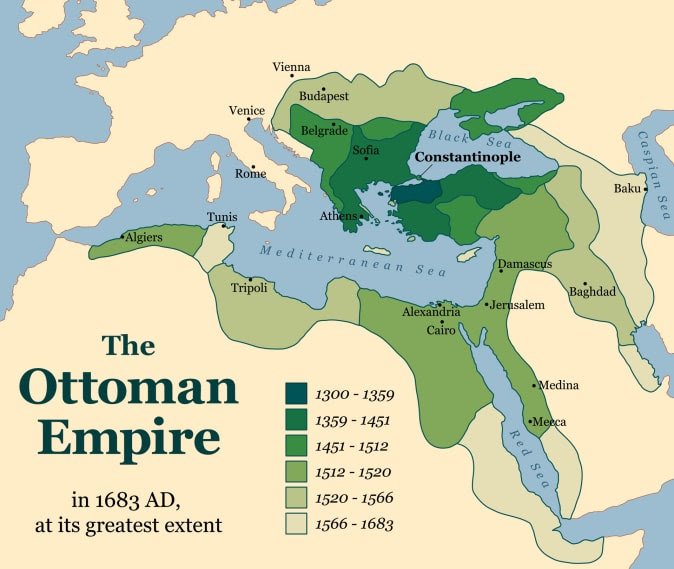

পনের শতাব্দীতে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে অটোমানরা ছিল জগতের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য। এশিয়া ছাড়াও সুদূর দক্ষিণপূর্ব ইউরোপেও প্রাধান্য ছিল অটোমান সুলতানদের। একটা সময় পূর্ব ও উত্তর আফ্রিকাও তাদের দখলে চলে যায়। ইতিহাস বিখ্যাত দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে নীল নদ অবধি প্রসারিত অটোমান সাম্রাজ্যের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী, লাভজনক অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিখ্যাত সব স্থাপনা এবং জ্যোতির্বিদ্যার সুদূরপ্রসারী উন্নতি বিশ্বের অন্যসব সম্রাটের ঈর্ষার কারণ ছিল।

এত এত সফলতার পরও বিশাল এই সাম্রাজ্যের পতন দেখেছিল গোটা বিশ্ব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৯২২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে পতন ঘটে অটোমানদের। চুক্তির মধ্য দিয়ে তৎকালীন অটোমান সুলতান ষষ্ঠ মেহমেদকে পদচ্যুত করা হয়। পরাজয় মেনে নিয়ে একটি ব্রিটিশ জাহাজে করে ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন সুলতান। অটোমানদের পতনের পরেই আধুনিক তুরস্কের অভ্যুদয় ঘটে। তাদের বিদায়ের পর তাদের পতন নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন ইতিহাসবিদরা। কিন্তু এই বিতর্কের শেষ কবে হবে তা অবশ্য এখনই বলা সম্ভব না। যে অটোমানদের নিয়ে এত এত জল্পনা-কল্পনা, তাদের পতন নিয়ে জানার আগ্রহ অনেকের। সেই আলোকে আজ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ ছিল অশিক্ষিত

ইতিহাস বলে, সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একে অপরের বিপরীতে অবস্থান করছে। শাসকরা বরাবরই সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী ছিলেন। অটোমান শাসকরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়াতে গিয়ে পুরো জাতির শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটাতে পারেননি তারা। যার ফলস্বরূপ বিশ্ব যতটা আধুনিকায়নের দিকে ধাবিত হয়েছিল, অটোমানরা আধুনিক বিশ্ব থেকে ততটুকুই পিছিয়ে পড়ে।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের ন্যায় অটোমানরাও শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করে। ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্যালেস জাদুঘরের সংরক্ষিত কিছু বইয়ের তথ্যমতে, ১৭৯০ এর দশকে পুরো ইস্তাম্বুলে ১৭৯টি মাদরাসা ছিল। এর মধ্যে নেফস-ই ইস্তাম্বুলের অধীনে ছিল ১৫৯টি মাদরাসা। বাকি মাদরাসাগুলোর অবস্থান ছিল ইয়ুপ, উসকুদার এবং গালাতায়। এসব মাদরাসায় ২,৭৯৭ জন ছাত্র ২,০৪৬টি রুমে বসবাস করত।

শিক্ষার হার অবশ্যই যে কোনো জাতির উন্নতি, অবনতি কিংবা অস্তিত্ব রক্ষায় প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রমাণ স্বয়ং অটোমানরাই। তাদের না ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী সেনাবাহিনী, না ছিল শিক্ষিত প্রকৌশলী কিংবা ডাক্তার। বিংশ শতাব্দীতে পার্শ্ববর্তী ইউরোপীয় দেশসমূহে যখন শিল্প এবং শিক্ষা বিপ্লব সমান তালে চলছিল, তখনও অটোমান সাম্রাজ্যে শিক্ষিত মানুষের হার ছিল মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ। যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য হয়তো যুদ্ধকৌশল কিংবা শক্তি-সামর্থ্যকে দায়ী করা যায়। কিন্তু জাতি হিসেবে একটি সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অবশ্যই অগ্রগামী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এমন শিক্ষাব্যবস্থা না থাকাটাই দায়ী।

কৃষিনির্ভর অর্থনীতি

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ছিল পৃথিবীর অন্য যেকোনো অঞ্চলের চেয়ে সমৃদ্ধ। তাদের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। তবে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরন ছিল অনেকটাই ভেনিসের ব্যবসায়ীদের মতো। অটোমানরা কৃষিখাতে দিন দিন অভূতপূর্ব উন্নতি করলেও ততদিনে বিশ্ব অর্থনীতির রূপরেখা অনেকটাই পাল্টে দিয়েছিল ইউরোপ তথা ব্রিটিশরা। তবে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে। তখন কৃষিজাত পণ্যসামগ্রীকে পুঁজি করে ইউরোপ শিল্পনির্ভর হতে শুরু করে।

একপর্যায়ে শিল্পকারখানাই তাদের জীবিকা এবং বাণিজ্যের মূল হাতিয়ারে পরিণত হয়। অন্যদিকে, একই সময় অটোমান সুলতানরা সবেমাত্র শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের শিক্ষাব্যবস্থা তখনও প্রকৌশল নির্ভর ছিল না। ফলশ্রুতিতে শিল্প নিয়ে কাজ করার মতো যথাযথ জনবলের ঘাটতি দেখা দেয়। এর কারণে ইউরোপের নিকটবর্তী হয়েও পরোক্ষভাবে শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া পায়নি অটোমান সাম্রাজ্য।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাইকেল রেইনল্ডের মতে, কলকারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ লোকবল ঘাটতি ছিল ইস্তাম্বুলসহ সাম্রাজ্যের অন্যান্য শহরে। ফলে রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনে কৃষিজাত পণ্য প্রেরণ করে তা থেকে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে আবার ফেরত আনতে হতো। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বদলে ব্যয় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানদের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, যুদ্ধের সরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য, লোহালক্কড় পরিবহনের জন্য রেললাইন স্থাপনের সামর্থ্য হারিয়েছিল তারা।

বৈশ্বিক রাজনীতির পরিবর্তন

গণতন্ত্রের উত্থান পৃথিবীর প্রায় সকল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী। ১৭৯০ এর দশকে ব্রিটিশরা সুদূর আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল শুধুমাত্র গণতন্ত্রবাদী আমেরিকানদের জন্য। অটোমানদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বর্তমান তুরস্ক ছাড়াও সেকালে অটোমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বুলগেরিয়া, মিশর, গ্রিস, হাঙ্গেরি, জর্ডান, লেবানন, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন। এছাড়াও মেসিডোনিয়া, রোমানিয়া, সিরিয়া এবং আফ্রিকার কিছু অঞ্চলও অটোমানদের অধীনস্থ ছিল।

অধ্যাপক রেইনল্ড দীর্ঘদিন অটোমানদের নিয়ে গবেষণার পর জানিয়েছেন, সাম্রাজ্যের দেশসমূহ ব্যতীত আশেপাশের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের উত্থান ঐসব দেশেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। এছাড়াও সমজাতীয় সমাজব্যবস্থা হওয়ায় কোনো কোনো দেশে গোপনে গণতন্ত্রবাদী বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। এতে কয়েকটি দেশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭০ এর দশকে বুলগেরিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় অটোমানরা। অতঃপর ১৯১২ থেকে ১৯১৩ সাল অবধি চলা বলকান যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে ইউরোপের বাকি অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তারা।

ইউরোপীয় শক্তিধর দেশগুলোর ইচ্ছাকৃত শত্রুতা

শিল্পবিপ্লব ইউরোপের অর্থনীতিতে নতুনত্ব এনে দিলেও বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ দিন দিন কমতে থাকে। একসময় ব্রিটিশ, ফরাসি এবং রাশিয়ান জার শাসিত রাজবংশ বৃহৎ সাম্রাজ্য হারিয়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ভূখণ্ডে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তখনও পুরোপুরিভাবে নিজেদের গুটিয়ে নেয়নি অটোমানরা। বরঞ্চ ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বহিঃপ্রকাশ করতেন তখনকার সুলতানরা। এতে করে ইউরোপের শক্তিধর দেশগুলো অটোমানদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

সেন্ট অ্যান্টনিও কলেজের মিডল ইস্ট সেন্টারের পরিচালক ইউজেনি রোগান মনে করেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যে দেশগুলো অটোমানদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তাদের পক্ষে ইউরোপীয় দেশগুলো সরাসরি সমর্থন দেখিয়েছিল। বলকান যুদ্ধে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া সরাসরি জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করে। অন্যদিকে, ব্রিটেন এবং ফরাসিরা চেয়েছিল অটোমানদের নিয়ন্ত্রিত মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে। এতে বোঝাই যায়, পরোক্ষভাবে ইউরোপীয় শক্তি অটোমান সুলতানদের বিরুদ্ধে সমর্থন যোগাত।

রাশিয়ার সঙ্গে ধ্বংসাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

জার শাসিত রাশিয়াতেও মুসলিমরা বসবাস করত। পারিপার্শ্বিক রাজনীতির পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেকালে রাশিয়ান সাম্রাজ্যকে অটোমান সুলতানরা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন। অধ্যাপক রেইনল্ডও এই ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন। দুই সাম্রাজ্যের মধ্যকার লড়াই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম লক্ষণীয় বিষয়। উভয়পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিলেও প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া কিছুটা হলেও বিপাকে পড়েছিল।

কারণ অটোমানরা চাইলেই ইউরোপ থেকে সকল প্রকার সরবরাহ পথ বন্ধ করে দিতে পারতো। তারা কৃষ্ণ সাগরে অবরোধ গড়ে তোলে এবং রাশিয়াকে পরাজিত করতে উঠে-পড়ে লাগে। অতঃপর কাঙ্ক্ষিত পরাজয় বুঝতে পেরে তৎকালীন জার দ্বিতীয় নিকোলাস তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে অটোমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে সম্মত হন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, এই চুক্তির মধ্য দিয়ে রাশিয়া নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভুল সিদ্ধান্ত

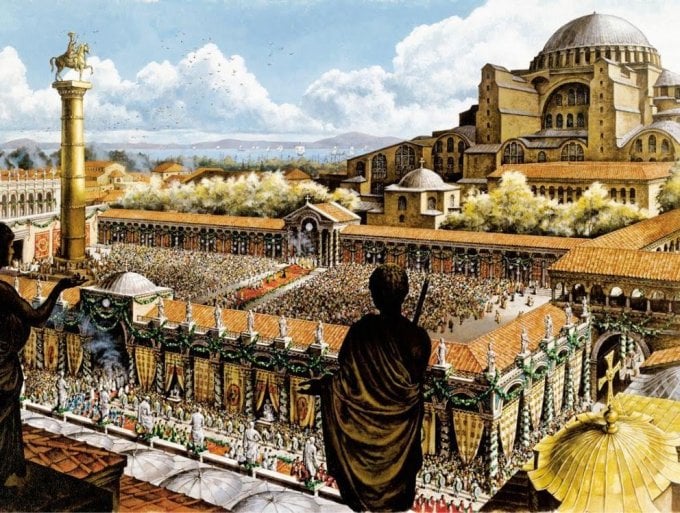

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে অটোমান সুলতান জার্মানির সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি করেন। এতে করে যুদ্ধ চলাকালে দীর্ঘ সময় ধরে জার্মানির পক্ষে ছিল তারা। ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) শহরকে রক্ষা করতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যায় অটোমান সেনারা। এতে করে অটোমানদের প্রায় ৫ লক্ষ সেনা নিহত হয় এবং ৩.৮ মিলিয়ন সেনা আহত হয়। অতঃপর ১৯১৮ সালে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে একটি অস্ত্র চুক্তির মধ্য দিয়ে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি নেয় অটোমানরা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও সাম্রাজ্যের অনেক দেশ চেয়েছিল অটোমানরা শাসনকার্য চালিয়ে যাক। তবে যুদ্ধের পূর্বে ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠা করে সাম্রাজ্য পরিচালনার প্রবল সম্ভাবনাও ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বযুদ্ধই এই পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অটোমানরা পরাজিত হওয়ায় জয়ী অংশের বেশিরভাগই বিভক্তির পক্ষে রায় দেয়। এতে করে ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হয়। সেই সাথে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অটোমান সাম্রাজ্য ছোট ছোট ভাগ হয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

একুশে বইমেলা ‘২০ উপলক্ষে রোর বাংলা থেকে প্রকাশিত বইগুলো কিনতে এখনই ক্লিক করুন নিচের লিঙ্কে-

১) ইহুদী জাতির ইতিহাস

২) সাচিকো – নাগাসাকির পারমাণবিক বোমা হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া এক শিশুর সত্য ঘটনা

৩) অতিপ্রাকৃতের সন্ধানে