আমাদের শৈশব কৈশোরের স্মৃতির মাঝে কয়েকটি মুহূর্ত সারাজীবন একই রকম সতেজ হয়ে থাকবে। প্রথম জুতোর ফিতে বাঁধতে পারার আনন্দ থেকে শুরু করে প্রথম মাকে ছাড়া আলাদা ঘুমানোর ভীতিকর অথচ বড় হয়ে যাওয়ার উত্তেজনাময় অনুভূতি, প্রথম কোনো সিনেমা দেখে আনন্দে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরা, প্রথমবারের মতো কোনো বই পড়ে নিজের অজান্তে চোখের জল ফেলা- এর প্রতিটিই কম-বেশি সবার মনে জ্বলজ্বলে হয়ে আছে। যারা নিয়ম করে বইপত্র, পড়েন তাদের ক্ষেত্রে শেষের এই ব্যাপারটা হরদম হয়ে থাকে বলে ধরে নেওয়া যায়।

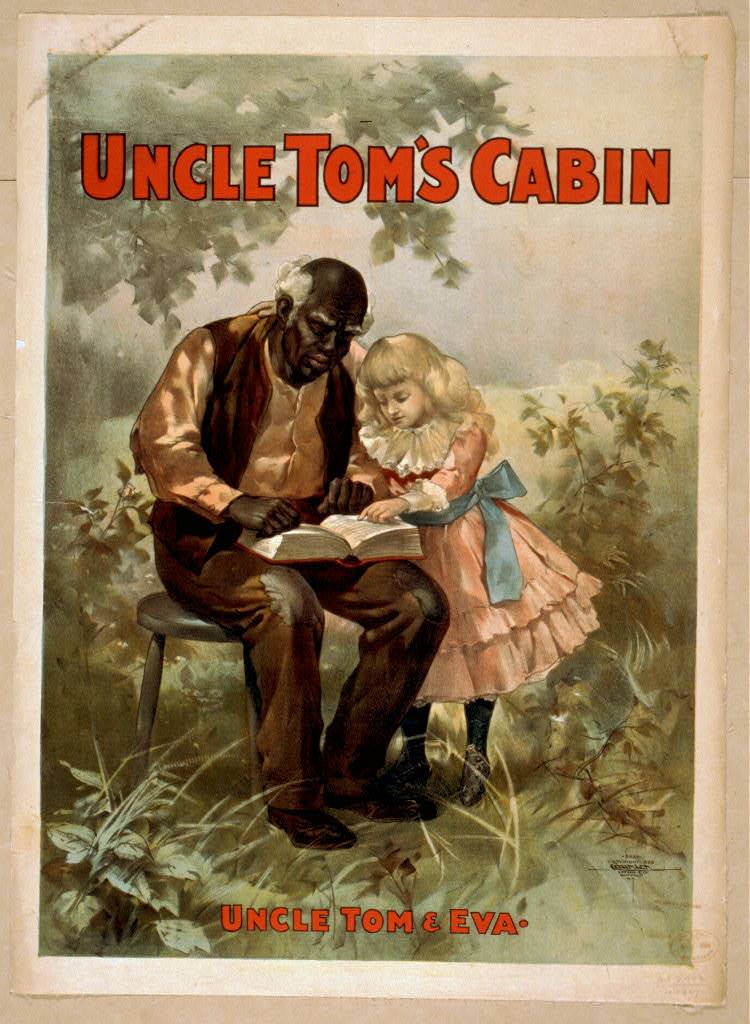

মানুষ ছোটবেলায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হতে পারে কীভাবে? নিঃসন্দেহে বই পড়ে। শৈশবে পড়া যখের ধন, সুকুমার রায়ের পাগলা দাশু, আলেক্সান্ডার বেলায়েভের উভচর মানব, লরা ইঙ্গেলসের দ্য ফার্মার বয়- এসব বই অনেকের মনেই রেখে গেছে গভীর আনন্দের অনুভূতি। কিন্তু যদি এমন কয়েকটি বইয়ের নাম করতে বলা হয়, যা কি না আদতে বিদেশি পটভূমিতে লেখা হলেও পড়ার সময় সবার মন ভারি হয়ে উঠেছিল, তাহলে কোন নামগুলো সবচেয়ে বেশিবার আসবে? একটি নাম চোখ বন্ধ করেই বলে দেওয়া যায়, কালজয়ী লেখা ‘আঙ্কল টম’স কেবিন’ বা ‘টম কাকার কুটির’।

‘আঙ্কল টম’স কেবিন’ এর এত জনপ্রিয় হবার কারণ কী? কী নিয়ে লেখা এই বইটি? কেনই বা এটি আমাদের মনকে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে? এই প্রশ্নের উত্তরেই চলে আসে যুক্তরাষ্ট্রের একটি মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথার কথা, যার ওপর ভিত্তি করে এই বইটি দাঁড়িয়ে। প্রথাটি কী, সে ব্যাপারে একটু পরেই জানা যাবে। লেখক হ্যারিয়েট বিচার স্টো’র কৃতিত্ব আসলে এখানেই যে, তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখাকেও এমন আদলে পাঠকের সামনে আনতে পেরেছেন যাতে করে এটি তাদের মর্মকে স্পর্শ করে যায়।

১৬০০-১৭০০ সালের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি আর অন্যান্য খাতে উন্নয়নের এক অনন্য জোয়ার আসে। অর্থনীতির চাকা সামনের দিকে ঘুরতে শুরু করে অবিস্মরণীয় দ্রুত গতিতে। এর সবকিছুই সম্ভব হয়েছিল ‘দাস’দের কারণে। মাঠঘাটের সবচেয়ে পরিশ্রমের কাজগুলো, অথবা যেসব কাজে দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে, সেসব কাজে দাসেরা নিয়োজিত থাকতো। এই ফাঁকে বলে রাখা ভাল, এই দাসেরা কোনো উন্নত যন্ত্র, বা শক্তিশালী পশু নয়। তারা সত্যিকারের মানুষ!

পৃথিবীতে যত রকমের অমানবিক আর বর্বর নিয়মকানুন চালু ছিল, বা আছে, তার মাঝে যেটি ক্যান্সারের মতো মানবতাকে আক্রান্ত করেছে, তার নাম দাসপ্রথা। ‘আঙ্কল টম’স কেবিন’ বইটি যুক্তরাষ্ট্রের জঘন্য দাসপ্রথাকে নিয়েই লেখা। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ কিন্তু নিজে থেকে এই প্রথাটি আবিষ্কার করেনি। আসলে যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্বের শৃঙ্খল এসেছে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আরও অনেক পরে। চলুন, জেনে আসা যাক দাস তথা ক্রীতদাসদের অন্ধকারময় ইতিহাস।

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-৩০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সর্বপ্রথম মেসোপটেমিয়াতে ক্রীতদাসপ্রথার সূচনা ঘটে। ঠিক কীসের ভিত্তিতে দাসত্বের এই ধারণাটি মানুষের মাঝে এসেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে শারীরিক সবলতা ও আর্থিক উৎকর্ষতা অবশ্যই এখানে ব্যপক প্রভাব ফেলেছিল। সে যা-ই হোক, মেসোপটেমিয়া থেকে দাসদের কেনাবেচার এই প্রথাটি মিশরে প্রবেশ করে প্রায় হাজারখানেক বছরের মধ্যেই। সমস্ত মিশরে এটি তুমুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর একটি কারণ হলো, মিশরীয়রা দৈহিক পরিশ্রম করানোর পাশাপাশি নিজেদের বিকৃত যৌনাচারের চর্চা করতে দাস-দাসীদের ব্যবহার করতো। সম্ভ্রান্ত পরিবার কিংবা রাজপরিবারের সদস্যদের তাই একাধিক দাস-দাসী থাকাটা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

মিশর থেকে ভারতবর্ষে এই কুপ্রথা ঢুকে পড়তে বেশিদিন সময় লাগেনি। এরপর দ্রুতগতিতে চীন আর এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রীতদাসপ্রথা চালু হয়ে যায়। ৮০০-৭০০ খ্রিস্টাব্দে গ্রিস এবং ২০০ খ্রিস্টাব্দে রোমে দাসপ্রথার ভয়াবহ পদচারণা শুরু হয়। পাল্লা দিয়ে একে অপরের চেয়ে বর্বরতার শীর্ষে যাবার চেষ্টা করে এই দুটি অঞ্চল। এভাবে সমস্ত পৃথিবীতে ধীরে ধীরে দাসপ্রথার আগ্রাসন দেখা দেয়।

১৬১৯ সালের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করে ভিনদেশী একটি জাহাজ, নোঙ্গর ফেলে সাগরতীরে। ওলন্দাজ এই জাহাজ থেকে অনেক কিছুর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে নামে ২০ জন ‘দাস’, যা ছিল তৎকালীন আমেরিকানদের জন্য একেবারেই অভূতপুর্ব ব্যাপার। জেমসটাউন, ভার্জিনিয়ার ব্রিটিশ কলোনির লোকজন অবাক হয়ে আফ্রিকান এই দাসদের লক্ষ্য করে। প্রথমদিকের বিস্ময়ের বহিঃপ্রকাশ ধীরে ধীরে নিজেদের তাগিদে রূপ নেয়। দাসপ্রথার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে তারা খুব একটা দেরি করেনি।

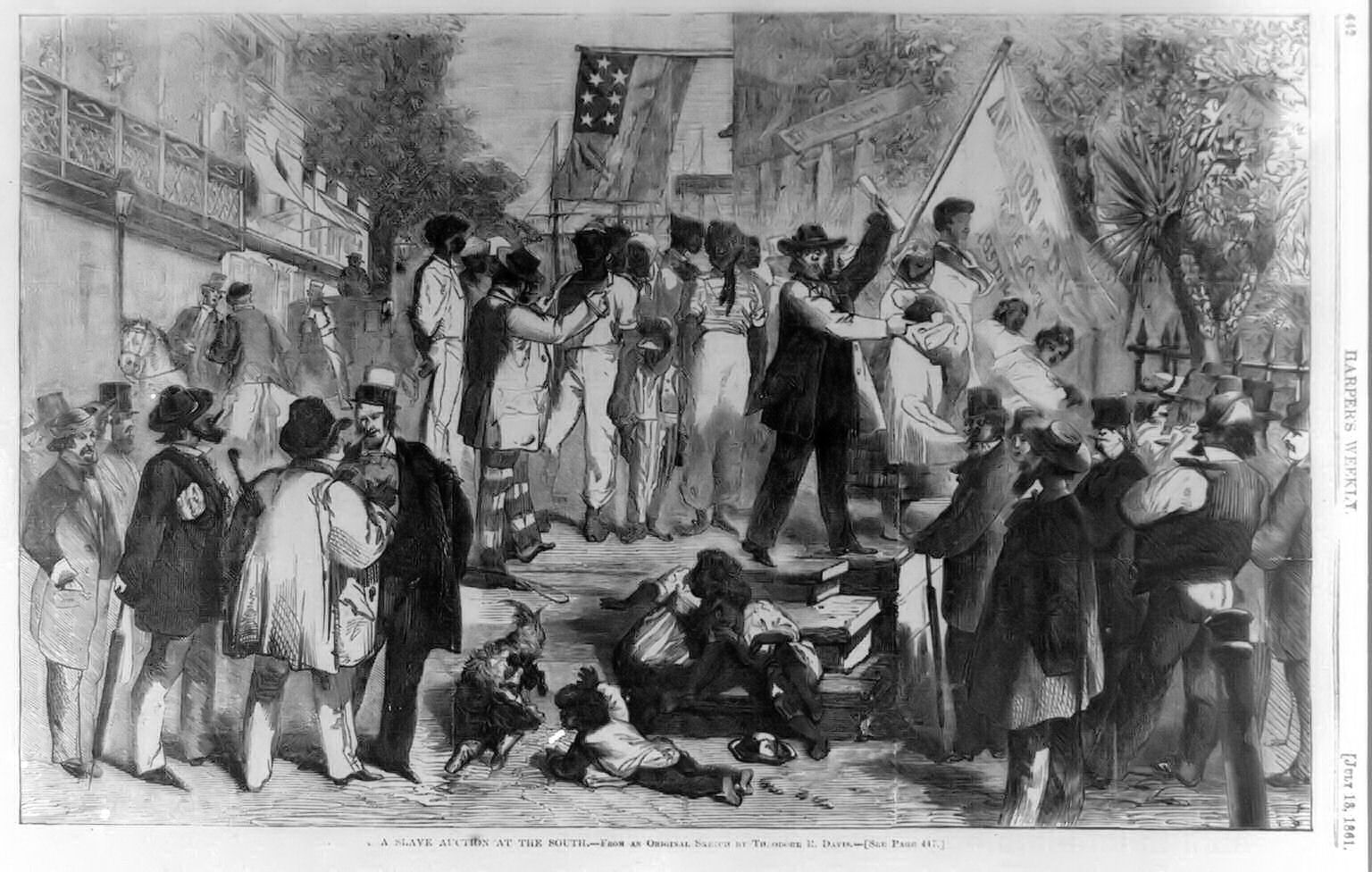

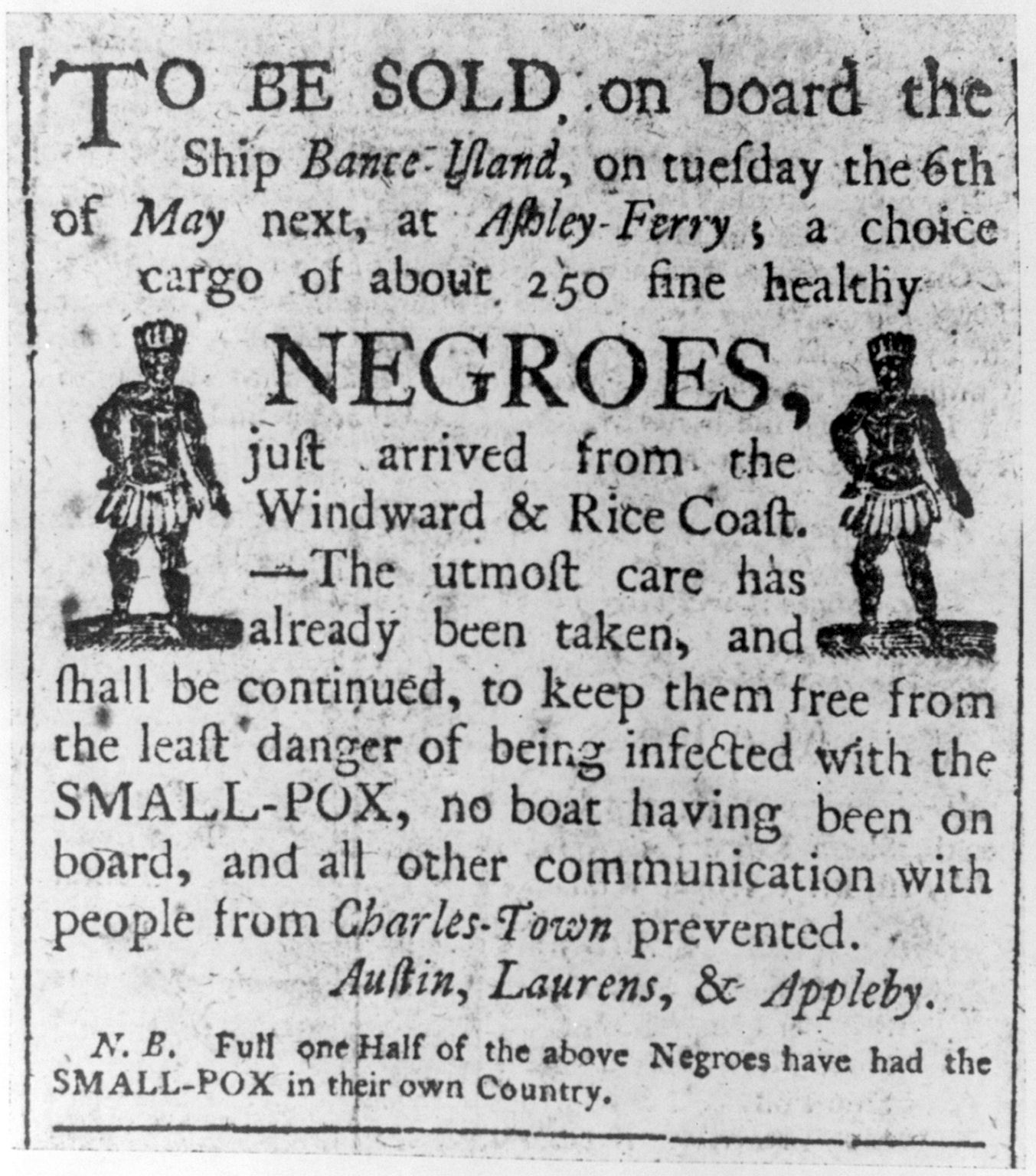

১৭০০ সালের দিকে উত্তর আমেরিকায় ঔপনিবেশিক ইউরোপিয়ানরা ক্রীতদাস কেনা-বেচাকে একটি ব্যবসায় পরিণত করে ফেলে। এটা অত্যন্ত লাভজনক একটা ব্যবসা ছিল, কারণ ঠিক সেই সময়টাতে যুক্তরাষ্ট্রে দাসের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। এরকম সময়ে ইউরোপিয়ানরা দাসের যোগান বাড়াতে অভিনব একটি উপায় বের করে। দাস হিসেবে তারা আফ্রিকার বিভিন্ন আদিবাসী আর নৃগোষ্ঠীর সাদাসিধে লোকদের বিভিন্ন উপায়ে নিয়ে আসতো যুক্তরাষ্ট্রে। সচরাচর ইউরোপের দরিদ্র শ্রেণীর লোকজনকে তারা দাস হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল। কিন্তু আফ্রিকার মানুষদের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়া ও বেচাকেনা লাভজনক হবার কারণে পরে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরাই প্রধানত দাস হিসেবে শ্বেতাঙ্গদের অধীনে কাজ করে।

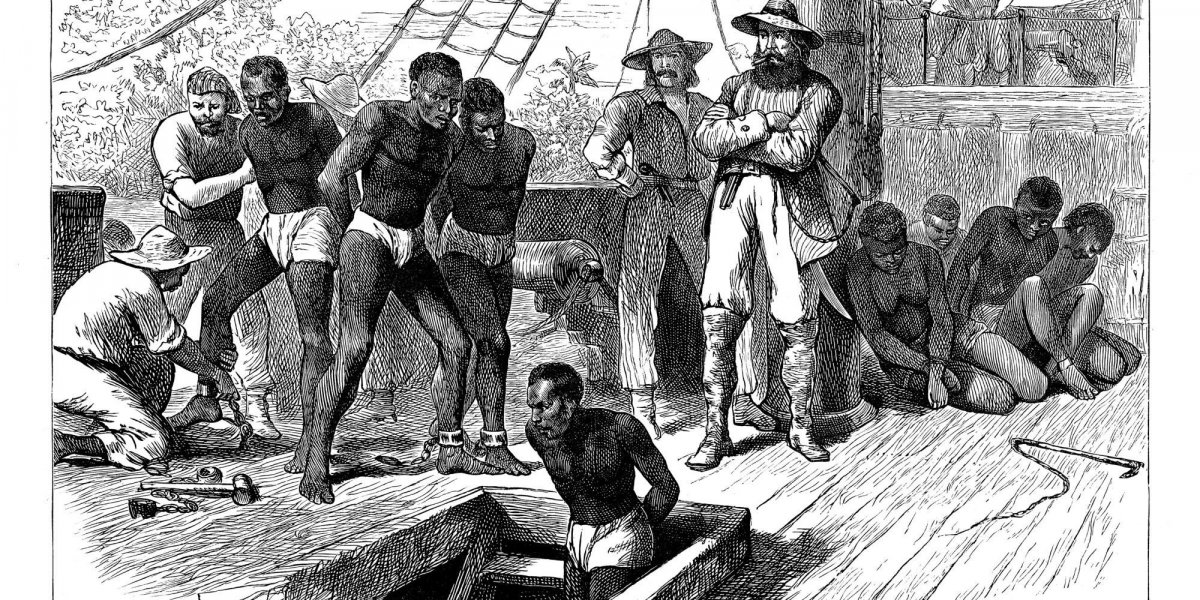

১৭০০ সালের দিকে স্প্যানিশ ও ওলন্দাজরা জাঁকিয়ে দাস বেচা-কেনার ব্যবসা শুরু করে। তারা নিজেদের একটি কোম্পানিও খুলে ফেলে, যাতে করে আমেরিকা আর ক্যারিবিয়ান দীপগুলোতে দাস সরবরাহ করতে পারে। তখনকার যুগে দাসদের হিসাব রাখা হতো অন্য সাধারণ মালপত্র কিংবা পশুপাখির মতো। ওজনের হিসেবেও জাহাজে আনা-নেওয়া করা হতো। মালিকানার চিহ্ন দিতে দাসের গায়ের চামড়ায় জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে এঁকে দেওয়া হতো উল্কি।

১৬৮০-১৭০০ সালের ভেতরে ইংরেজরা প্রায় ১,৪০,০০০ মানুষকে দাসে পরিণত করেছিল। সেসময়ে দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকই ছিল ক্রীতদাস। আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানীয় গোত্র থেকে দাস হিসেবে মানুষকে ধরে আনা ছিল খুব সহজ ব্যাপার। কেননা বাইরের পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা এসব নৃগোষ্ঠীকে ধোঁকা দেওয়া ছিল খুবই সোজা ব্যাপার। বাহারি উপহারের মাধ্যমে গোত্রের দলপতি ও সহজ-সরল মানুষের মন ভুলিয়ে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করতো। মাঝে মাঝে গোত্রের ভেতরের লোকজনই তাদের ধরিয়ে দিত শ্বেতাঙ্গদের হাতে। এভাবে আফ্রিকার সবচেয়ে যোগ্য ও শক্তিশালী পুরুষ ও নারীদের তারা বিভিন্ন কাজে লাগাতো।

আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ এই দাসেরা মূলত তামাক, গম, নীল আর তুলার উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত ছিল। তবে এটা ছিল আমেরিকায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবসায়ীদের দেখিয়ে দিয়ে যাওয়া পথ। আমেরিকানরা বুদ্ধি খাটিয়ে পরবর্তীতে দাসদের ব্যবহার করে নিজেদের উন্নতির আরও অনেক পথ আবিষ্কার করে। তাছাড়া ১৭৯৩ সালে ‘কটন জিন’ বা তুলার বীজ থেকে তুলা আলাদা করার বিশেষ একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কারের পর তুলার চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। ফলস্বরূপ তুলার চাষের কাজে দাসদের ব্যবহারও বেড়ে চলে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতারিত হয়ে আসা দাস নামের এই মানুষগুলো আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান খুঁটিতে পরিণত হয়।

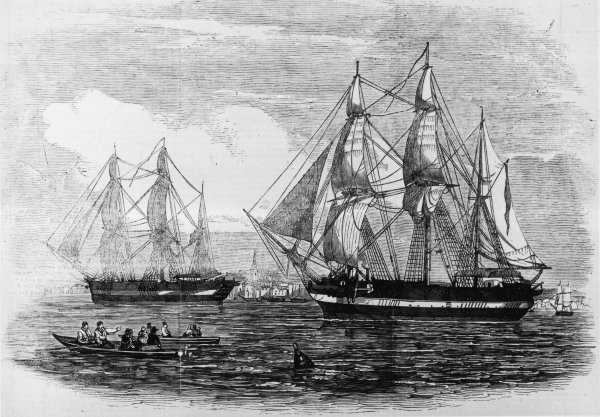

দাসদের প্রতি তাদের মালিকদের আচরণ কেমন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আসলে মানবমনের অন্ধকার গলি-ঘুঁপচি ঘুরে আসতে হয়। মানুষ বড় অদ্ভুত জীব। কোনো একটা বিচিত্র কারণে নিজের চাইতে নিম্নগোত্রের প্রাণীকে যন্ত্রণা দিয়ে তারা বেশিরভাগ সময়ে পৈশাচিক, বর্বর ও নিষ্ঠুর এক রকমের আনন্দ পায়। কাজেই দাসদের প্রতি মানুষের ব্যবহার কেমন ছিল, তা খানিকটা অনুমান করাই যায়। পরিবার পরিজন ফেলে আসা এই অসহায় মানুষগুলোকে পান থেকে চুন খসলেই করা হতো নির্মম অত্যাচার। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাদের কাজ করানো হতো, কারো সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হতো না। সবচাইতে অমানবিক ব্যাপার ছিল দাস আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াটি। কাজটি করার জন্য বেশিরভাগ সময় সমুদ্রপথকেই বেছে নেওয়া হতো। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক দল মানুষকে জাহাজের খোলের ভেতর ফেলে রাখা হতো। অপর্যাপ্ত জায়গা আর খাবারের অভাবে অনেকেই সেখানে মৃত্যুবরণ করতো। আরও ভাল করে বলতে হলে, মরে বেঁচে যেত তারা।

অন্ধকারের পরেই আসে আলো, রাতের পর ভোর আসে, দুঃসময়ের পর আসে সুসময়। ভয়ঙ্কর এই দাসপ্রথা দিনের পর দিন ধরে চলছিল, এই অত্যাচারের যেন আর শেষ নেই। অসহায়, নিপীড়িত অসংখ্য এই দাসদের আশার বাণী শোনানোর মতো কেউ ছিল না। এই দুর্দিনের যেন কোনো অবসান নেই। এখানে একটি তথ্য দিয়ে নেওয়া দরকার, এই কুপ্রথাটির জয়জয়কার কেবল দক্ষিণ আমেরিকাতেই বিরাজমান ছিল। উত্তর আমেরিকার অঞ্চলগুলোতে দাস ব্যবহারের তেমন কোনো আগ্রাসন ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে বেশ অগুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য মনে হলেও, এই উত্তর আমেরিকা থেকেই সর্বপ্রথম আমেরিকায় দাসপ্রথার বিলুপ্তির আন্দোলনের বীজটি প্রোথিত হয়েছিল। এটি জানতে হলে আমাদের পেছনে ঘুরে চোখ রাখতে হবে রক্তাক্ত একটি ইতিহাসের পাতায়।

১৭৭০ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের একেবারে প্রারম্ভে প্রথমবারের মতো আমেরিকায় একটি হত্যাকান্ড হয়। এ সময়ে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ব্রিটিশদের গুলিতে মারা যান, তিনি ছিলেন একজন দাস। তার নাম ক্রিসপাস এটাক্স। বলা হয়, আমেরিকার স্বাধীনতার অঙ্কুরোদগম ঘটেছিল তার নিহত হবার মধ্য দিয়েই। এছাড়া আমেরিকান রেভল্যুশন, বা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রায় ৫,০০০ কৃষ্ণাঙ্গ দাস ও নাবিক তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধ শেষে তাদের অনেককেই মুক্ত করে দেওয়া হয়, তারা ফিরে যায় স্বাভাবিক জীবনে। কিন্তু ১৭৮৮ সালে আমেরিকার নতুন সংবিধানের মাধ্যমে দাসপ্রথাকে আইনসম্মত করে দেওয়া হয়। ফলে নতুন উদ্যমে দাসব্যবসা শুরু হয়ে যায়।

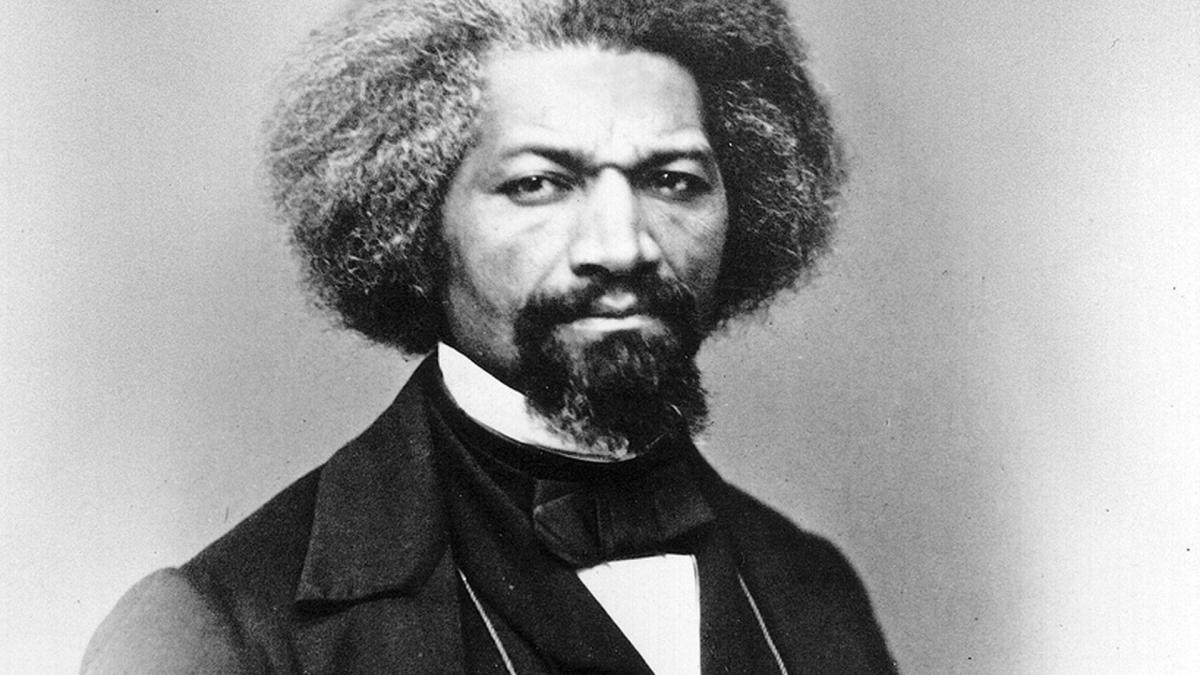

দক্ষিণ আমেরিকায় দাসদের এই করুণ দশা উত্তর আমেরিকার মানুষের মনে একটি অসন্তোষ দানা বাঁধার সুযোগ করে দেয়। এই অসন্তোষ অচিরেই আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনটি ছিল মনুষ্যত্বের পক্ষের শক্তির আন্দোলন, কারো কোনো ব্যক্তিস্বার্থ এতে ছিল না। ধীরে ধীরে এটি জোরদার আন্দোলনে পরিণত হয়। ইতিহাস এই প্রতিবাদের একটি নাম দিয়েছে, তা হলো ‘অ্যাবোলিশনিস্ট মুভমেন্ট’। ১৮৩০-৬০ সালের মাঝে আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। ফ্রেডেরিক ডগলাসের মতো প্রাক্তন কৃষ্ণাঙ্গ দাসেরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। এছাড়া ‘দ্য লিবারেটর’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন একজন শ্বেতাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আন্দোলনে সমর্থন জানান। ঠিক এরকম সময়েই হ্যারিয়েট বিচার স্টো তার কালজয়ী দাসপ্রথাবিরোধী উপন্যাস ‘আঙ্কল টম’স কেবিন’ প্রকাশ করেন।

উত্তর আমেরিকার মুক্তি পাওয়া দাস ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ প্রাণান্তকর চেষ্টা করে দক্ষিণের দাসদের সাহায্য করতে। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা বন্দী দাসদের পালাতে সাহায্য করে। একে অপরের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখে তারা নিরাপদ স্থানে দাসদের নিয়ে যেত। ১৭৮০ সালের দিকে এই পুরো প্রক্রিয়াটি ‘আন্ডারগ্রাউন্ড রেইলরোড’ নামে জনপ্রিয় ছিল।

১৮২০ সালের দিকে আমেরিকার বিস্ফোরণের মতো উন্নয়ন তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন করে তোলে। জাতিগত উৎকর্ষতা আর দাসদের ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির। ফলে এ সময় কংগ্রেস ‘মিসৌরি কম্প্রোমাইজ’ নামে একটি উদ্যোগ নেয়, যাতে বিভাগীয় রাজনীতি ও দাসপ্রথা উভয়েই ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। যদিও এর ফলে মিসৌরিসহ সংলগ্ন অঞ্চলে দাসপ্রথার দৌরাত্ম্য খানিকটা কমেছিল, খুব বেশিদিন অবস্থা সেভাবে চলেনি।

এর ৩০ বছর পর জারি হয় ‘কানসাস-নেব্রাস্কা অ্যাক্ট’, দাসপ্রথার বিরুদ্ধে এটি রেখেছিল দারুণ অবদান। তবে তার ১০ বছরের মাথাতেই একটিমাত্র জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে আমেরিকায় শুরু হয়ে যায় গৃহযুদ্ধ। দাসপ্রথার বিলুপ্তি এই যুদ্ধের মূলমন্ত্র না হলেও, একক জাতি হিসেবে আবির্ভূত হবার স্পৃহা এমনিতেই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিল।

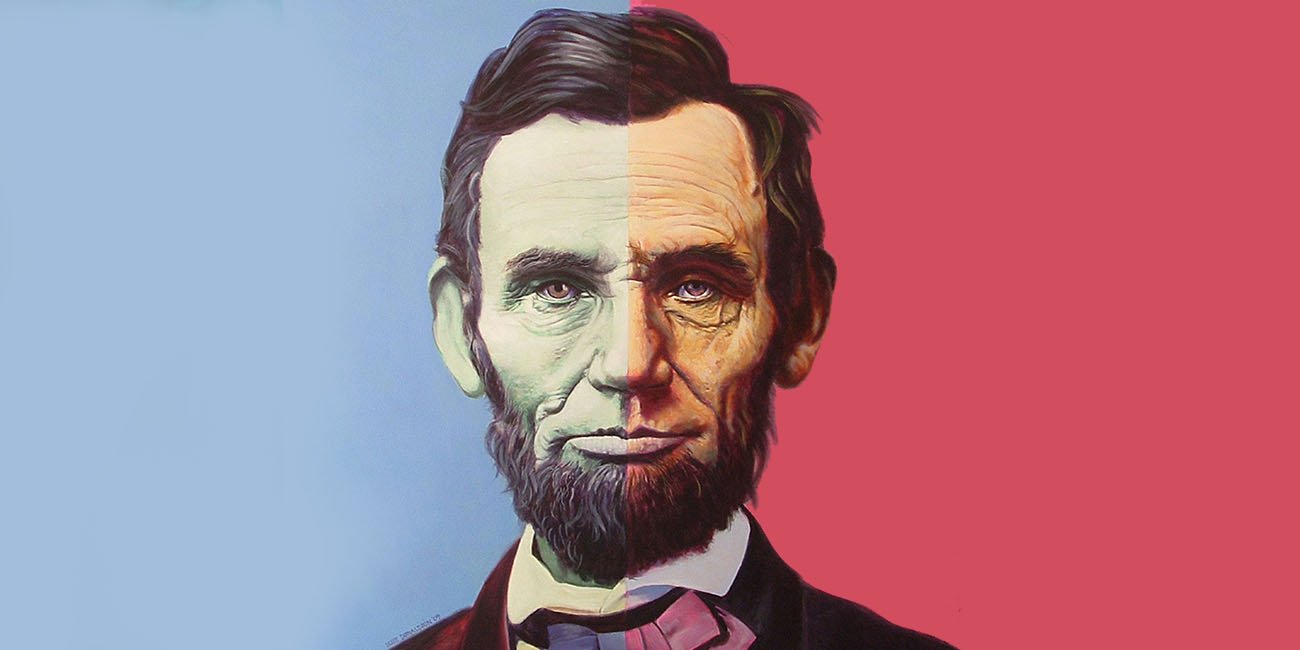

জঘন্য এই প্রথা তাহলে কবে সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল? আর বেশিদিন নয়, ১৮৬২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে আব্রাহাম লিংকন দাসদের স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রাথমিক একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন। অবশেষে ১৮৬৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তিনি দাসত্বমোচনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে এই কুপ্রথার পাকাপাকিভাবে বিলুপ্তি ঘটান। ৩ মিলিয়নের বেশি কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে এই ঘোষণা সার্থকতা লাভ করে। তবে এটা ঠিক যে প্রজ্ঞাপন জারির পর রাতারাতি দাসপ্রথা বন্ধ হয়ে যায়নি, আরও কিছুদিন যাবৎ ক্রীতদাস বেচাকেনা চলেছিল। তবে অচিরেই আইনানুগ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে এটি নিষিদ্ধ করা হয়।

অল্প কিছু কথায় দাসপ্রথার ইতিহাস শুনে যে কারও মনে হতে পারে, দাসবিরোধী আন্দোলনের পথ বুঝি একেবারে মসৃণ ছিল! কিন্তু বাস্তব আসলে অনেক বন্ধুর, নির্দয় আর কঠিন। সুদীর্ঘ এই আন্দোলনে কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, কত নিরীহ মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে বছরের পর বছর, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এসব অজানা ইতিহাসের খুব কমই মানুষ জানে, কেননা দাসদের আমরণ সংগ্রাম নিয়ে প্রকাশিত লেখা আর তথ্যগুলো জনপ্রিয় হয়েছে অনেক পরে। আধুনিক বিভিন্ন লেখক পূর্ববর্তী দাসবিরোধী রচনাগুলো নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন।

আঙ্কল টম’স কেবিন শত উদাহরণের মাঝে কেবল একটি। বাস্তবে এর চেয়েও মর্মস্পর্শী ঘটনা আছে, যেগুলো এখনও অনেকের কাছে অপরিচিত। হলিউডের সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র ‘টুয়েলভ ইয়ার্স অ্যা স্লেইভ’ এর কথা মনে আছে? ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অস্কারজয়ী এই সিনেমাটি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ কিছু মুহূর্তের সমষ্টি, যা দর্শকদের মনের গহীনে ছাপ ফেলতে পেরেছিল সফলভাবে। কিন্তু কয়জন জানেন যে, এই সিনেমার অন্তরালে রয়েছে একজন হতভাগ্য ব্যক্তির দাসত্বের করুণ একটি গল্প?

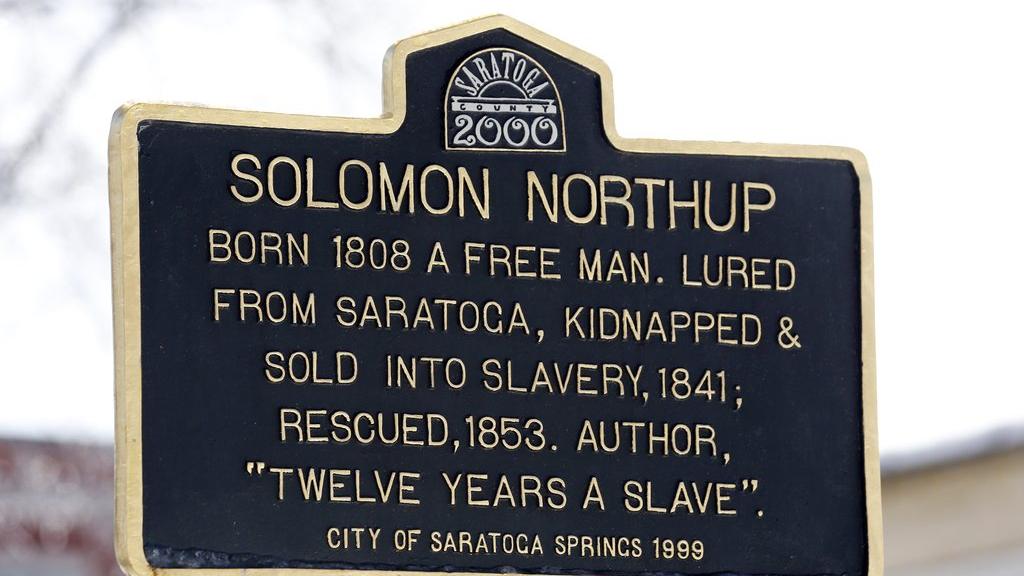

‘টুয়েলভ ইয়ার্স অ্যা স্লেইভ’ চলচ্চিত্রটি একই শিরোনামের একটি বইয়ের গল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে, যে বইটির লেখককের নাম সলোমন নর্থাপ। ১৮০৭ সালে নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া কৃষ্ণাঙ্গ এই আমেরিকান কৃষক ছিলেন একজন পরিশ্রমী ব্যক্তি। তিনি গান-বাজনা খুব ভালবাসতেন, নিজেরও ছিল খানিকটা চর্চা। যে বইটি পড়ে আমরা শিহরিত হয়েছি, যে সিনেমাটি হলে বসে দেখে আমরা পেয়েছি বিনোদনের খোরাক, সেই গল্পটি আসলে তার নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া নির্মম সত্য ব্যতীত আর কিছু নয়। ভাগ্যের ফেরে একজন ফ্রিম্যান বা মুক্ত মানুষ হয়েও তাকে দাসের জীবনযাপন করতে হয়েছিল অনেক বছর। দুর্বিষহ এই জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি নিজের জীবন নিয়ে রচনা করেন এই বইটি।

সলোমন নর্থাপ জন্ম থেকেই ছিলেন ফ্রিম্যান। তার বাবা মিন্টাস অবশ্য প্রাক্তন জীবনে একজন দাস ছিলেন, তবে তার মালিক ক্যাপ্টেন হেনরি নর্থাপের মৃত্যুর পর তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি পান। কেননা হেনরি একটি চুক্তিপত্র তৈরি করে গিয়েছিলেন যে, তার মৃত্যুর পর তার অধীনস্থ সমস্ত দাস তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে। মিন্টাস ফিরে যান স্বাভাবিক জীবনে, ধীরে ধীরে তিনি বেশ কিছু জমির মালিক হন। মিন্টাসের অবস্থা দেখতে দেখতে ফিরে যায়। তখনকার আফ্রিকান-আমেরিকানদের ভোটাধিকারসহ বেশ কিছু ব্যাপারে বৈষম্যের স্বীকার হতে হতো, যথেষ্ট ভূমির মালিক হওয়ার কারণে তিনি এ সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পান।

১৮০৭ সালে সলোমন নর্থাপের জন্ম হয়। যদিও তিনি বইতে দাবি করেছিলেন যে তার জন্মসাল ১৮০৮, পরবর্তীতে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে তার বয়স আসলে ১ বছর বেশি। বড় হবার সাথে সাথে সলোমন লেখাপড়া শেখেন, আরও শেখেন বেহালা বাজানো। ছোটবেলা থেকেই পরিবারের কাজে বাবাকে ফার্মে সাহায্য করতে থাকেন তিনি। ১৮২৮ সালে সলোমন বিয়ে করেন অ্যানা হ্যাম্পটনকে। তিন সন্তানের পিতা হন তিনি। তারপর ১৮৩৪ সালে নিজের ফার্ম বিক্রি করে দিয়ে অবশেষে একদিন নিউ ইয়র্কের সার্টোগা স্প্রিং শহরে চলে আসেন সপরিবারে। দু’জনে মিলে বিভিন্ন কাজকর্ম করে পরিবারের খরচ চালাতে লাগলেন। এসময় সলোমন বেহালাবাদক হিসেবে বেশ নাম করে ফেলেন।

দু’একটি জায়গায় বেহালা বাজানোর কাজও পেয়ে গেলেন সলোমন। এরকম সময়ে ১৯৪১ সালে দুজন যাযাবর শিল্পীর চোখে পড়ে যান তিনি। তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি বেহালা বাজিয়ে দেওয়ার ফরমায়েশ পান। কথায় কথায় এই দুজন তাকে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। সেখানে সার্কাস কোম্পানিতে আকর্ষণীয় চাকরির লোভে সলোমন তাদের সাথে যেতে রাজি হয়ে পড়লেন। তবে যাওয়ার আগে নিউ ইয়র্ক থেকে তার জন্মসূত্রে ফ্রিম্যান থাকার দরকারি কাগজপত্র তৈরি করে নিতে ভুললেন না।

মানুষ ভাবে হয়, বাস্তবে হয় আরেক। সরল বিশ্বাসে সলোমন দুই শিল্পীর সাথে রওয়ানা দিলেন নিউ ইয়র্ক থেকে দক্ষিণে, দাসপ্রথা যেখানে তখনও আইনসম্মত। বিন্দুমাত্র ধারণাও যদি তার থাকতো যে কী হতে চলেছে তার সঙ্গে, তিনি কোনোদিনও এমন সিদ্ধান্ত নিতেন না।

১৮৪১ সালের এপ্রিলে তিনি তার দুই সঙ্গী, পরবর্তীতে যাদের নাম তিনি উল্লেখ করেন মেরিল ব্রাউন ও আব্রাহাম হ্যামিল্টন হিসেবে, ওয়াশিংটন ডি.সি. তে পৌঁছালেন। সেদিনই আমেরিকার সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসনের শেষকৃত্যানুষ্ঠান হয়, সাড়ম্বর এই ঘটনাটি নিজের চোখে সেদিন প্রত্যক্ষ করলেন সলোমন।

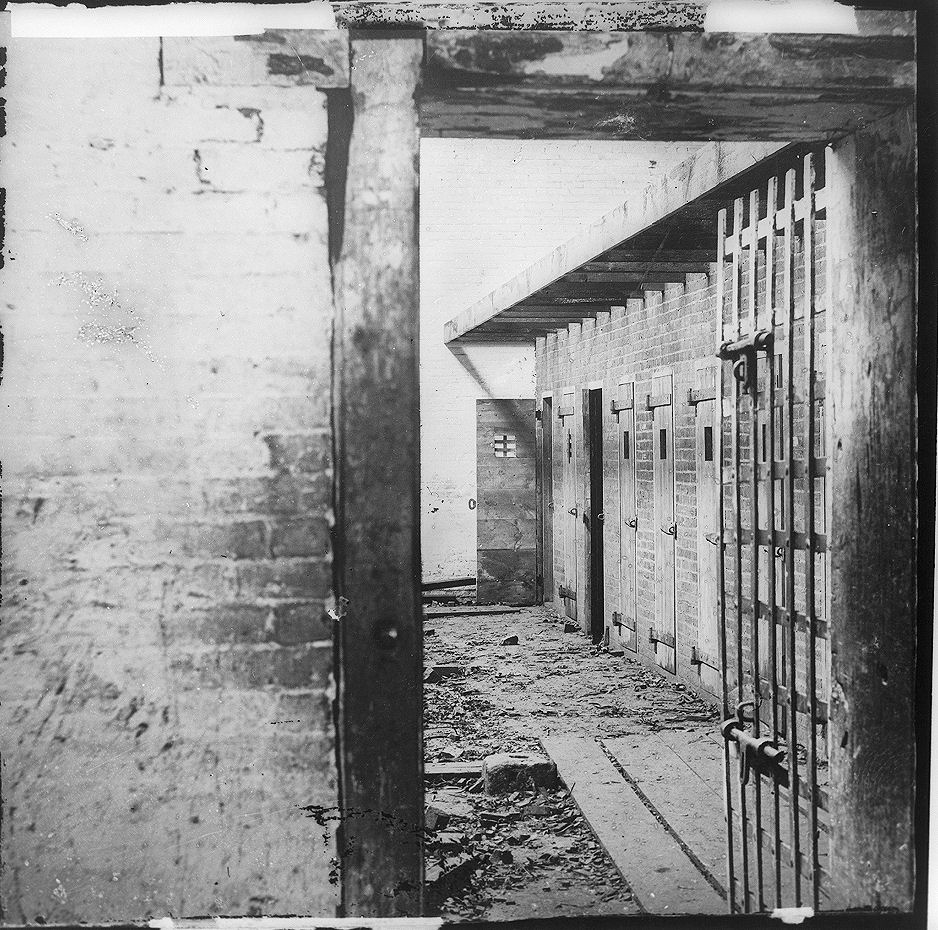

সেদিন সন্ধ্যায় ব্রাউন ও হ্যামিল্টনের সাথে একটি রেস্তোরাঁয় পানাহার করলেন তিনি। কিন্তু তার খানিকক্ষণ পর থেকেই সলোমন অসুস্থবোধ করতে লাগলেন। একপর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে মাটির নিচের একটি কামরায় আবিষ্কার করলেন তিনি। তার হাত-পা ছিল শেকল দিয়ে বাঁধা। সলোমন দেখলেন তার প্যান্টের পকেটগুলো শূন্য, যে কাগজগুলো প্রমাণ করতো যে তিনি একজন মুক্ত মানুষ, সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না আর। প্রচন্ড আতঙ্কে তার সমস্ত শরীর জমে যায়, তিনি বুঝে ফেললেন কী ঘটতে যাচ্ছে তার ভাগ্যে।

শীঘ্রই তাকে আরও অনেক হতভাগ্য মানুষের সাথে একটি ছোট ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। জেমস বার্চ নামক জনৈক দাস ব্যবসায়ী তাকে জানালো যে, তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই তাকে নিউ অরলিন্সে তার মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নর্থাপ তখন জোরগলায় প্রতিবাদ করে উঠলেন, জানালেন যে তিনি জন্ম থেকেই ফ্রিম্যান। এই পর্যায়ে কোথা থেকে যেন একজন লোক চাবুক নিয়ে এসে তাকে নির্দয়ভাবে পেটাতে শুরু করল। নর্থাপ বুঝলেন, তার ফ্রিম্যানের এই পরিচয়টি এখানে জানানো খুবই বিপদজনক একটি কাজ, তাই তিনি আর টু শব্দটি করলেন না।

কিছুদিনের মধ্যেই তাকে জাহাজে করে প্রথমে ভার্জিনিয়া ও তারপর নিউ অরলিন্স পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার প্রথম মালিক ছিলেন উইলিয়াম প্রিন্স ফোর্ড নামের একজন ব্যক্তি। লুইসিয়ানার মার্কসভিলে রেড রিভার নামের একটি অঞ্চলে নর্থাপ তার দাসত্বের জীবন শুরু করলেন। সৌভাগ্যক্রমে ফোর্ড ছিলেন একজন দয়ালু ও পরহেজগার ব্যক্তি, তাই মোটামুটি শান্তিতেই ছিলেন নর্থাপ। কিন্তু গোল বাঁধলো ১৮৪২ সালে, যখন ফোর্ড আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হন। ফলে নর্থাপকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন তিনি। নর্থাপের নতুন মালিকের নাম জন এম টিবৌ, তবে ফোর্ড তাকে একেবারেই বিক্রি করে দেননি, ৪০% মালিকানা তখনও নিজের কাছে ছিল। কেননা তার এই লেনদেনটি ছিল নিজের ঋণশোধ করার একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

নর্থাপের ভাগ্য এবার আর সহায় হলো না। নতুন শ্বেতাঙ্গ মালিক টিবৌ ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর একজন লোক। নর্থাপ ছিলেন তার একমাত্র দাস, তাই সমস্ত অত্যাচার তার একাই সইতে হতো। কথায় কথায় টিবৌ তার উপর চাবুক চালাতো। প্রথম প্রথম নর্থাপ এর প্রতিবাদ করতেন, এমনকি মালিকের সাথে বাকবিতণ্ডায়ও জড়িয়ে পড়তেন। বিনিময়ে তার উপর চলতো আরও নির্যাতন। মাঝে মাঝে তাকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হত সারাদিন, কোনো দানাপানিও তার পেটে পড়তো না। একদিন প্রাক্তন মালিক ফোর্ডের দু’একজন কর্মকর্তা তার উপর এই নির্মম অত্যাচার দেখে ফোর্ডকে তা জানালেন। এদিকে নর্থাপও টিবৌর কাছ থেকে ফোর্ডের কাছে পালিয়ে চলে আসেন। ফোর্ড তখন তাকে টিবৌর কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন।

এর কিছুদিন পর ফোর্ড তাকে পুনরায় বিক্রি করে দিলেন এডউইন এপস নামের এক লোকের কাছে, পরবর্তী এক যুগ নর্থাপ তার অধীনে কাজ করেন। এডউইনের অধীনে নর্থাপ বাদে আরও অনেকেই দাস হিসেবে কাজ করত, কারণে-অকারণে তাদের উপর চাবুক চালাতে ভালবাসত সে। নর্থাপের ব্যাপারেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। কিছুদিনের মাঝেই তার বেহালা বাজানোর প্রতিভার কথা জানতে পারে এডউইন।নর্থাপকে আশেপাশের বিভিন্ন সার্কাসে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বেহালা বাজিয়ে শোনানোর জন্য পাঠাতে লাগলো সে। নর্থাপ ছিল তার উপার্জনের একটি মাধ্যম মাত্র, তবে নর্থাপের এতে সুবিধাই হয়ে গেল। আশেপাশের কিছু এলাকায় খানিকটা হলেও মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারলেন তিনি। ধীরে ধীরে তাকে অন্যান্য দাসদের দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে দিল এডউইন। কিন্তু মুক্ত জীবনের আনন্দ কোনোভাবেই পেলেন না তিনি।

নর্থাপ নিজের লেখাপড়া জানার ব্যাপারটি কাউকে জানতে দেননি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিল, এই ব্যাপারটি জানাজানি হলে তা তার জন্যে খারাপ বৈ ভালো কিছু বয়ে আনবে না। তার কোনো মালিকই জানতো না যে তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন। নর্থাপ চেয়েছিলেন তার এই ক্ষমতাটি কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু কাগজ-কলম তিনি যোগাড় করতে পারছিলেন না কিছুতেই। একদিন এই সুযোগ এলো, অনেক কষ্টে খানিকটা কাগজ চুরি করলেন তিনি, চিঠিও লিখে ফেললেন একটি। কিন্তু সেই চিঠি নিউ ইয়র্কে নিজের পরিবার-পরিজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো বিশ্বস্ত কাউকে তিনি পেলেন না।

বছরের পর বছর চাবুকের আঘাত সইতে সইতে নর্থাপ যখন মুক্তির আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন, ঠিক সেসময় দেবদূতের মতো তার জীবনে হাজির হলেন এক ব্যক্তি। স্যামুয়েল বাস, কানাডার অধিবাসী এই মানুষটি লুইজিয়ানার মার্কসভিল অঞ্চলে ঘর বাঁধেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রী। ১৮৫২ সালের জুন মাসে এডউইনের ফার্মে কাঠের কাজ করতে আসেন তিনি। নর্থাপের সাথে তার সেখানেই পরিচয় হয়। এর অনেক পরে কথাবার্তার মাধ্যমে নর্থাপ জানতে পারেন, স্যামুয়েল একজন প্রাক্তন অ্যাবোলিশনিস্ট, অর্থাৎ দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন একজন প্রতিবাদী কণ্ঠ। নর্থাপ ঠিক করেন, বিশ্বাসের ভিত্তিটি স্যামুয়েলের উপর স্থাপন করবেন তিনি।

একদিন নর্থাপ কথা বলতে বলতে স্যামুয়েলকে নিজের জীবনের করুণ কাহিনী খুলে বললেন। প্রথম প্রথম স্যামুয়েল তার এই অপহরণের কাহিনী মোটেই বিশ্বাস করলেন না। নানারকম প্রশ্নে জর্জরিত করতে থাকলেন তিনি নর্থাপকে। কিন্তু একসময় তিনি নিশ্চিত হলেন, সত্যিই এই ঘটনাগুলো তার জীবনে ঘটেছে। তিনি নর্থাপকে কথা দিলেন, যে করেই হোক সাহায্য করবেন তাকে। নর্থাপ তখন অনেকগুলো চিঠি লিখলেন, যাতে করে নিউ ইয়র্কের তার সব পরিচিতদের কাছে সেগুলো পৌঁছানো যায়। এরপর স্যামুয়েলের কাছে সেগুলো দিয়ে দিলেন।

স্যামুয়েল ঠিকই তার কথা রাখলেন, নিউ ইয়র্কে এই চিঠিগুলো পৌঁছে দিলেন তিনি। এর মাঝে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল হেনরি বি নর্থাপকে, তিনি ছিলেন সলোমনের বাবা মিন্টাসের প্রয়াত মালিকের নাতি। তিনি নিজেই ছিলেন একজন আইনজীবী, তৎক্ষণাৎ তিনি সলোমনের মুক্তির জন্য জনগণের সমর্থন যোগাড় করতে শুরু করে দিলেন। এতে বিপুল সাড়াও পান তিনি। ১৮৫২ সালে তাকে নিউ ইয়র্কের পক্ষ থেকে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো। তিনি সলোমনকে ছাড়িয়ে আনার মতো পর্যাপ্ত দাপ্তরিক কাগজপত্র যোগাড় করে লুইজিয়ানার দিকে রওয়ানা হলেন।

অবশেষে এলো সেই দিন। স্যামুয়েল বাসের সাহায্য নিয়ে সলোমনকে খুঁজে বের করলেন হেনরি। এই দুজনের সাহায্যে ১৮৫৩ সালের ৪ জানুয়ারি তারিখে এডউইন এবসের দাসত্ব থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পেলেন সলোমন। একই মাসে তার পরিবারের সাথে মিলিত হলেন তিনি, আবেগঘন এক মুহূর্তের সৃষ্টি হল সমস্ত নিউ ইয়র্ক জুড়ে। সলোমনের প্রত্যাবর্তন নিউ ইয়র্কবাসীর মাঝে ভীষণ আলোড়ন জাগিয়ে তুললো! সলোমন তখন সেই দাস ব্যবসায়ী জেমস বার্চের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন জানালেন। কিন্তু তার আরোপ করা কেসটি দুই বছরের মধ্যেই খারিজ হয়ে যায়, কেননা দুজন দাস ব্যবসায়ী তার পক্ষে সাক্ষী দেয়। একই বছরে স্থানীয় লেখক ডেভিড উইলসনের সাথে মিলে তিনি নিজের জীবনের গল্প অবলম্বনে লিখে ফেললেন ‘টুয়েলভ ইয়ার্স অ্যা স্লেইভ’। ৩ বছরের মধ্যে বইটির ৩০,০০০ কপি বিক্রি হয়।

তার রচিত বইটি নিয়ে এত বেশি হৈ চৈ হয় যে, তার সেই দুই অপহরণকারী মেরিল ব্রাউন ও আব্রাহাম হ্যামিলটনকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়। এটা ছিল ১৮৫৪ সালের কথা। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর তাদের কেসটি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যায়, কিন্তু সেটাও শেষমেশ বাতিল হয়ে যায়। ততদিনে নর্থাপ জাতীয় নায়কে পরিণত হয়েছেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কথা বলতেন, বাড়াতেন লোকের সচেতনতা। ১৮৫৭ সালের পর তাকে আর জনসম্মুখে খুব একটা দেখা যায়নি। তবে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তিনি ‘আন্ডারগ্রাউন্ড রেইলরোড’ প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। পালিয়ে যাওয়া দাসদের কানাডায় পালিয়ে যেতে সাহায্য করতেন তিনি।

তাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ১৮৫৭ সালের আগস্ট মাসে, কানাডার অন্টারিওতে। আমেরিকার ১৮৬০ সালের আদমশুমারিতে তাকে গণনা করা হয়নি। আকস্মিকই যেন নর্থাপ হারিয়ে গেলেন সবার চোখের সামনে থেকে।

‘টুয়েলভ ইয়ার্স অ্যা স্লেইভ’ ১৮ শতকের দাসব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ। দাসদের জীবনের নির্মম গল্প, তাদের সংগ্রাম, দাসদের সংস্কৃতি ইত্যাদির অকাট্য প্রমাণ হয়ে রয়েছে এই সাহিত্যটি। শতাব্দী পার হতে না হতেই বইটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে সু একিন ও জোসেফ লগসডন তার কাজের উপর ভিত্তি করে নিজেদের গবেষণা প্রকাশ করেন। ১৯৯৯ সালে সারটোগা স্প্রিং শহরের লোকজন ‘সলোমন নর্থাপ ডে’ নামে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান পালন করা শুরু করে। বিখ্যাত পরিচালক গর্ডন পার্ক টেলিভিশনে সলোমনের উপর ডকুড্রামা প্রচার শুরু করেন। সব শেষে ২০১৩ সালে এই বইয়ের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয় সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র ‘টুয়েলভ ইয়ার্স অ্যা স্লেইভ’। বেশ কয়েকটি অস্কার পুরস্কারও বগলদাবা করে নেয় এই সিনেমাটি।

সলোমন নর্থাপের মতো আরও শত শত হতভাগ্য মানুষ রয়েছেন, দাসপ্রথার কারণে যাদেরকে অসম্ভব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। সলোমনের ভাগ্যে তবু শেষবেলায় মুক্ত জীবনের আস্বাদন লাভের সুযোগ ঘটেছিল, অনেকের ভাগ্যে তা-ও জোটেনি। আরও অসংখ্য ‘স্লেইভ ন্যারেটিভ’, বা দাসের জবানিতে লেখা বই রয়েছে, যেগুলো পড়লে বোঝা যায়, ইতিহাস কতটা নির্মম হতে পারে।