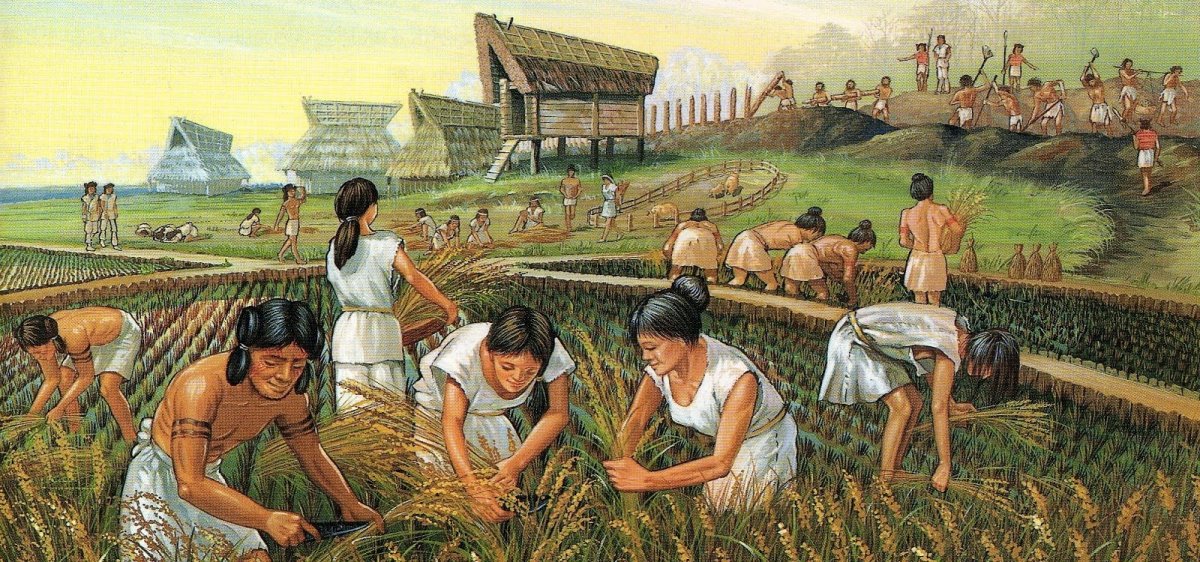

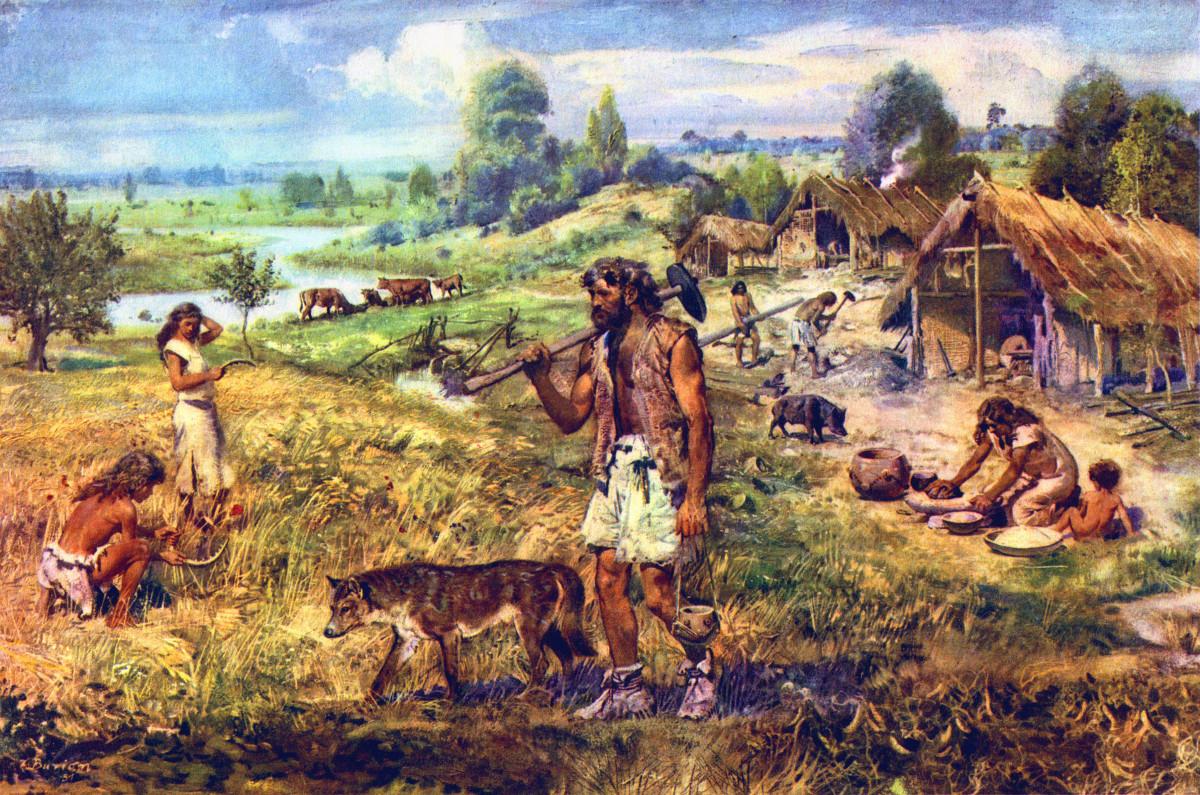

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বিকাশের পর, একটা সময় এসে তাদের চিরায়ত অভ্যাস বদলে যেতে শুরু করল। প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানব সভ্যতা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল ভবিষ্যতের পথে। তারই হাত ধরে শুরু হলো নতুন এক বিপ্লব, যার নাম নব্যপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লব। এই যুগকে কৃষি বিপ্লবের যুগও বলা হয়। ছোট ছোট শিকারির দল আর ঘুরে বেড়ানো যাযাবররা কৃষিকাজ শুরু করে। যার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসের প্রয়োজন হয়। এভাবেই বৃহৎ সংঘবদ্ধ কিছু গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, যারা আজকের সভ্যতার রূপরেখা তৈরি করেছিলেন।

খ্রিস্টের জন্মেরও প্রায় ১০,০০০ বছর পূর্বে, মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক উর্বর ভূমিতে সর্বপ্রথম কৃষিকাজের সূচনা হয়েছিল। এরপর থেকে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও প্রস্তর যুগের মানুষ কৃষিকাজ শুরু করে। কৃষিকাজ শুরু করলেও প্রস্তর যুগের সরঞ্জামাদির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি, বরং সেগুলোর নতুন-নতুন ব্যবহার শুরু হয়। এভাবেই সর্বশেষ বরফের যুগ পেরিয়ে আসা মানুষগুলো, প্রাণী শিকারের পাশাপাশি সম্পূর্ণ নতুন এক জীবিকা পদ্ধতির সূচনা করেছিল।

১৯৩৫ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড সর্বপ্রথম ‘নব্যপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লব’ শব্দটির ব্যবহার ঘটান। যার মাধ্যমে তিনি মানব সভ্যতা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়কে ফ্রেমবন্দি করেছেন। যে সময়ে মানুষ চাষাবাদ শুরু করে, পুষ্টির জন্য প্রাণীর প্রজনন ঘটায় এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই নতুনদের তাদের পূর্বপুরুষ থেকে ভিন্ন পরিচয় তুলে ধরে।

কৃষিবিপ্লবের কারণ

কেবল একটিমাত্র কারণে কৃষিবিপ্লব ঘটেছিল, এমনটি ভাবার সুযোগ নেই। কিছু ব্যাপারে মিল থাকলেও, পৃথিবীর প্রতিটা অঞ্চলে প্রায় ভিন্ন-ভিন্ন কিছু কারণে এমন বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। যার ফলে তাত্ত্বিকদের মতামতেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

যেমন কিছু তাত্ত্বিক মনে করেন, ১৪,০০০ হাজার বছর পূর্বে যখন পৃথিবী উষ্ণ হতে শুরু করে, তখন থেকেই মানুষ কৃষিকাজে যোগ দেয়। সর্বশেষ বরফ যুগের পরপর ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্থলভূমি প্রকাশ পেতে থাকে। এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছিলেন তারা মাটিতে বীজ রোপণের মাধ্যমে। এই থেকে বুঝা যায়, জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষিকাজের উপযোগী প্রাথমিক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং পূর্বে পার্সিয়ান উপসাগর বেষ্টিত উর্বর ভূমিগুলো উষ্ণ হতে থাকলে, সেখানে গম আর বার্লির চাষ শুরু হয়। প্রাচীন প্রস্তর যুগের নেটোফিয়ানরা সর্বপ্রথম নিজেদের জন্য স্থায়ী ঘর-বাড়ি গড়ে তোলে এসব এলাকায়।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানব মস্তিষ্ক আরও জটিল আর সুসংঘটিত হতে থাকে। যার ফলে মানুষের চিন্তা আর সৃজনশীল দক্ষতাগুলো বড় পরিসরে প্রকাশ করার ক্ষমতা তৈরি হয়। মানুষ তখন আত্মরক্ষা-সুলভ আচরণ থেকে বেরিয়ে নিজের চারপাশ ঘুরে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে। এভাবেই নিত্য-নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ঘটে, সেই সঙ্গে মানুষ শৈল্পিক চিত্র অঙ্কনেও পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করে। ধর্মীয় নানা আচার- আচরণ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। আর সেখান থেকেই মাটিতে রোপণ করে শস্য উৎপাদনের ধারণা গড়ে উঠে। আর এতোসব রূপান্তর রাতারাতি ঘটে যায়নি। বরং হাজার বছরের ক্রমবিকাশ মানুষকে এমন একতাবদ্ধ একটি কাঠামো দান করেছে।

কৃষিবিপ্লবের আরেকটি কারণ হতে পারে নিরাপত্তা এবং দায়বদ্ধতা। মানুষ যখন একসময় যাযাবরের মতো এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াত, তখন পশু শিকার করেই খাবার সংগ্রহ করত তারা। আবার একদিনের খাবার অন্যদিন খাবে এমন সুযোগও নেই। ফলে এক জায়গায় বেশিদিন অবস্থান করার উপায় ছিল না।

একসময় যখন তারা শস্য উৎপাদন শুরু করল, সেগুলোকে দেখাশোনার জন্য নির্দিষ্ট একটি জায়গায় থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ফলে মানুষ নিজেদের ফসলের আশপাশে বসতি গড়ে তোলে। আগে মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছু ছিল না। ফসলি জমি তৈরি ও বসতি গড়ার পর ‘নিজের সম্পত্তি’ ধারণাটির উদ্ভব ঘটে। আর এগুলোকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এখান থেকেই মূলত পারিবারিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা এবং দায়বদ্ধতার মতো বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এভাবেই মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

কৃষিবিপ্লবের পর মানুষের জীবনযাত্রা

দক্ষিণ তুরস্কের চাতালহুয়ূকে কৃষিবিপ্লবের সময়কার অনেকগুলো বসতির খোঁজ পাওয়া যায়। এসব নিদর্শন সেখানকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষণ করে রেখেছে। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা অনেক গবেষক সংরক্ষিত স্থানটিতে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়েছেন। তাদের গবেষণার মাধ্যমে নব্য-প্রস্তর যুগের অনেক অজানা দিক আমাদের সামনে উঠে এসেছে। বিশেষ করে নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কেমন ছিল, তার ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রায় ৯,৫০০ বছর পুরনো এক ডজনেরও বেশি বসতির খোঁজ পেয়েছেন চাতালহুয়ূকে। এখানকার বসতিগুলো কাদামাটির ইট দিয়ে তৈরি। বসতিগুলোতে প্রতিটি বাড়ি একটার সঙ্গে একটা লাগোয়া। ফলে সেখানে ঘনবসতিপূর্ণ একটা অবস্থা বিরাজ করছিল। এমনকি বাড়িগুলোতে প্রবেশের কোনো দরজা না থাকায়, ছাদের উপর দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে হতো! বসতিগুলোতে একসময় ৮০০০ এরও বেশি মানুষ বসবাস করত বলে ধারণা তাদের।

চাতালহুয়ূকের মানুষ শিল্প ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি বেশ অনুরাগী ছিল। তাদের ঘরের দেয়ালগুলো থেকে সহজেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষদের গবাদি পশু শিকার কিংবা কল্পিত নারী দেবীদের দেয়ালচিত্র হরহামেশাই আঁকা থাকতো তাদের অন্দরমহলে।

এছাড়াও সেই সময়কার কৃষিকাজের প্রমাণ বর্তমান আধুনিক সিরিয়ার ফোরাত নদীর তীরবর্তী প্রাচীন গ্রাম আবু হুরায়রাতেও পাওয়া যায়। গ্রামটি খ্রিষ্টপূর্ব ১১,৫০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

এই গ্রামের বাসিন্দারা সর্বপ্রথম প্রাণি শিকারকে তাদের খেলাধুলার অংশ হিসেবে নিয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৯,৭০০ সালে তারা বুনো শস্য কাটতে শুরু করে। তারপর শস্যদানা পিষে সেগুলো খাবার হিসেবে খেত তারা। শস্যদানা পিষার সরঞ্জাম হিসেবে তারা বড়-বড় পাথরকে সমতল করে নিত।

কৃষিবিপ্লবের যুগে কৃষকরা উর্বর ভূমিগুলোতে প্রথমদিকে গম ও বার্লি জাতীয় ফসল উৎপাদন করত। তারপর ক্রমে মসুর ডাল, ছোলা, মটর ইত্যাদি শস্যও রোপণ শুরু করে তারা। অপরদিকে ঘুরে বেড়ানো প্রাণিগুলোকে পোষ মানিয়ে ঘরের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করছিল মানুষ। এতে করে কিছু পশু পোষ মেনে যায়, আর কিছু পশু তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এভাবে জীবিকা আর জীবনধারণের মাঝেও বৈচিত্র্য চলে আসে।

নতুন সব ফসল উৎপাদনের আগে সেগুলোর প্রজনন বৈশিষ্ট্য জানা গুরুত্বপূর্ণ। তাই নতুন যেকোনো ফসল পরীক্ষামূলক ভাবে উৎপাদন করত কৃষকরা। তারপর সেগুলোর প্রজনন, ফসল কাটা এবং বীজ রোপণের সময়সহ আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আয়ত্ত করে নিত। ফসল উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কারের পর সেটা সবখানে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা চীনের এক জলাভূমি থেকে কমপক্ষে ৭,৭০০ বছরের পুরনো ধান বীজের নমুনা পেয়েছেন।

মেক্সিকো’য় স্কোয়াশের উৎপাদন শুরু হয়েছিল আজ থেকে ১০,০০০ বছর পূর্বে। তাছাড়া ভুট্টার উৎপাদন শুরু হয়েছিল ৯০০০ বছর পূর্বে।

কৃষিপণ্যের পাশাপাশি গবাদিপশু পালনের যে চল শুরু হয়েছিল, সেটাও নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এসব অঞ্চলের স্থানীয় প্রাণিগুলোর ভেতর বেশ কিছু প্রাণি পোষ মেনে গেল। যেমন, পারস্যের আইবেক্সে ছাগলকে গৃহপালিত প্রাণি হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ভেড়াসহ আরও কিছু প্রাণি তাদের দলে যোগ দিয়েছিল। ১০,০০০ থেকে ১৩,০০০ বছর পূর্বে মেসোপটেমীয় অঞ্চলে পশু পোষ মানানোর যে প্রচলন হয়েছিল, কয়েক শতাব্দীর ভেতর সেটা এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তিব্বত, চীন ও ভারতে জল মহিষ এবং ইয়াক গৃহপালিত প্রাণি হিসেবে পরিচিতি পায়।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ সাল থেকে মানুষ বাণিজ্যিকভাবে পণ্য পরিবহণ শুরু করলে; গাধা, উট, গরু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণির ব্যবহারও বেড়ে যায়।

এসব প্রাণিগুলোকে কৃষিকাজসহ ভিন্ন-ভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারা সেই সময়কার মানুষদের আরেকটি বড় সফলতা। এছাড়া প্রাণিগুলো থেকে নিয়মিত মাংস আর দুধের চাহিদাও মিটত। মানুষের খাদ্যচক্রে আমূল এক পরিবর্তন আসার পাশাপাশি পুষ্টির যোগানও বেড়ে গেল। এভাবেই যাযাবর এক সম্প্রদায়ের সমাজবদ্ধ হওয়ার গল্প রচিত হয়।

আজকের সভ্যতার রূপরেখা তৈরি হয়েছিল নব্য-প্রস্তর যুগেই। তাদের প্রতিটি অগ্রগতি আর দেয়ালে প্রতিটি রঙের আঁচড় যেন ছিল সভ্যতার পথে এগিয়ে যাওয়ার একেকটি সোপান। নব্য-প্রস্তর যুগ পরবর্তী ব্রোঞ্জ যুগ এবং লৌহ যুগের গতিকে তরান্বিত করেছিল কৃষিবিপ্লব। এভাবেই একেকটি ধাপ পেরিয়ে মানুষ আজ সভ্যতার চরম শিখরে বসে আছে। তখনকার মানুষগুলো কি এতোটুকু ভেবেছিল? আর ভবিষ্যৎ সভ্যতার যাত্রাই বা কোন পথে? সেটা সময়ই বলে দেবে। আজকের সভ্যতা যেমন আমাদের বলে দিয়েছে, আমরা ঠিক কতোটা উপরে আছি।