আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত সবার কাছেই খুব সাধারণ একটা বিষয় হল ফটোশপ। হাতের মুঠোর মধ্যে থাকা স্মার্টফোনে কিংবা ল্যাপটপে আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে চলেছি এই অ্যাপলিকেশনটি। ছবিতে মনের মাধুরী মিশিয়ে এডিট করার কাজ এই ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামের যুগে ডালভাত ব্যাপার হয়ে গেছে। ইন্টারনেট জুড়ে লাখো লাখো ছবি রয়েছে ফটোশপ করা, যেগুলো দেখলেই ধাঁধাঁ লেগে যায় চোখে।

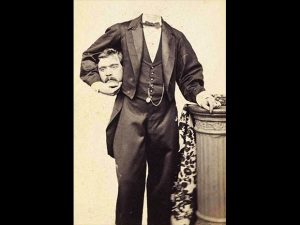

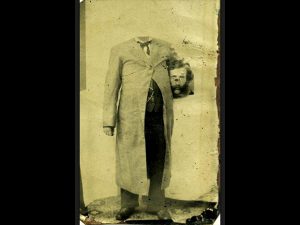

এখন যদি এমন একটা ছবি দেখানো হয় আমাদেরকে যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেই তার নিজের মাথাটা গলা থেকে খুলে নিয়ে বগলদাবা করে আছেন, তাহলে সেটা আমাদের কোনো ভাবান্তর ঘটাবে না, এসব দেখতে দেখতে চোখ সয়ে গেছে। কিন্তু যদি বলা হয় ছবিটা আজ থেকে প্রায় একশত সত্তর বছর আগের, তাহলে চোখ দুটো কি ছানাবড়া হয়ে যাবে না? সেই আমলে ফটোশপ!

এমন ঘটনা ঘটানো এক ব্যক্তির গল্পই বলছি আজ, স্কন্ধকাটা মানুষের এমন মজার মজার সব ছবি তৈরি করেছিলেন তিনি, যেগুলো দেখলে আপনার ভয় লাগবে না, বরং আমোদিত হবেন সেই আমলের এমন সুক্ষ কাজ দেখে। আর্ট ফটোগ্রাফির জনক হিসেবে খ্যাত সে ব্যক্তিটির নাম অস্কার গুস্তাভ রেজল্যান্ডার।

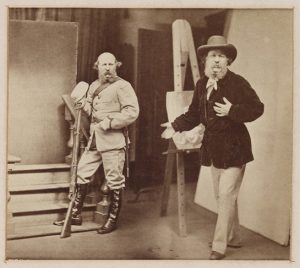

নিজের ছবিতে নিজেকেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন রেজল্যান্ডার। ‘রেজল্যান্ডার ইন্ট্রোডিউসেস রেজল্যান্ডার’; Image Source: blog.nationalmediamuseum.org.uk

অস্কার রেজল্যান্ডার জন্মেছিলেন ১৮১৩ সালে, সুইডেনে। চারুকলা ও আলোকচিত্রশিল্পের মিশ্রধারা, যাকে ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি বলা হয়, সেই ধারার এক কিংবদন্তি শিল্পী ছিলেন রেজল্যান্ডার।

ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি হল আলোকচিত্রের এমন এক ধরন যেখানে আলোকচিত্রী তার ছবিটা নিয়ে কাজ করেন একজন শিল্পী হিসেবে। আমরা সংবাদপত্রে খবরের সাথে যে ধরনের ছবি দেখি, সেগুলো কেবল সত্যকে প্রকাশ করে। যেটা বাস্তবে যেমন, সেটাকে সেভাবেই দেখায়। আবার আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের জন্য তোলা ছবি দেখি হরহামেশা নানান জায়গায়, সে ছবির ধারাকে বলা হয় কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি। কিন্তু এসব কিছুর বাইরে, চিত্রশিল্পী যেমন রঙ তুলি দিয়ে ছবি আঁকেন, তেমনি ফটোগ্রাফারও যখন তার শিল্পীমানসের প্রকাশ ঘটান ছবিতে, তখন সেটা হয় ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি। যাকে আমরা বলতে পারি শৈল্পিক আলোকচিত্রকলা বা শৈল্পিক ফটোগ্রাফি।

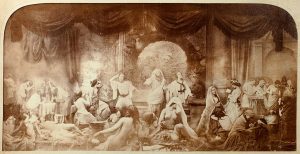

রেজল্যান্ডারের ‘দ্য ড্রিম’; Image Source: zeno.org

রেজল্যান্ডার পড়াশোনা করেন রোমে, আর্ট নিয়ে। প্রথমে পেশা হিসেবে বেছে নেন পেইন্টার ও পোর্ট্রেট মিনিয়েচারিস্টের কাজ। পোর্ট্রেট মিনিয়েচারিস্ট মানে হল, যারা মানুষের ছবি আঁকতেন অনেকটা আজকের যুগের স্টাম্প সাইজের ছবির আকারে, যাতে পরিচয় বা অন্য কোনো কাজে সে ছবি ব্যবহার করা যায়।

এ কাজের মধ্যেই রেজল্যান্ডার আগ্রহী হন ফটোগ্রাফির ব্যাপারে। বলা হয়, তিনি ফটোগ্রাফিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, একটা ফটোতে কত নিখুঁতভাবে জামার হাতার গোটানো অবস্থার ছবি তোলা যায়, সেটা দেখে। ফটোগ্রাফির একেবারে শুরুর সময়ের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হেনরি ফক্স ট্যালবটের একজন সহকারির কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পেশা বদল করে ফেলেন।

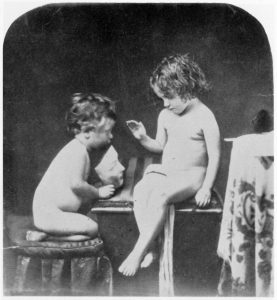

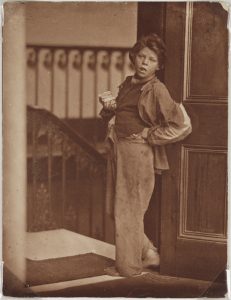

১৮৫০ সালে রেজল্যান্ডার তার পোর্ট্রেট আঁকার কর্মস্থলকে রূপ দেন ফটোগ্রাফি স্টুডিওতে। সার্কাসের কিশোরী, যৌনবৃত্তিতে নিয়োজিত শিশু, পথশিশু- এদেরকে মডেল বানিয়ে কাজ করতে থাকেন তিনি।

‘প্লেয়িং চিলড্রেন উইদ আ মাস্ক’; Image Source: zeno.org

আলোকচিত্র নিয়ে নানান ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু ঙ্করেন রেজল্যান্ডার। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে আবিস্কৃত হওয়া কৌশল যার নাম ছিল ‘কম্বিনেশন প্রিন্টিং’, সেটা নিয়ে কাজ করতে থাকেন তিনি। কম্বিনেশন প্রিন্টিং হল, দুটি বা তার চেয়ে বেশি ছবির নেগেটিভ নিয়ে বিশেষ কায়দায় একসাথে প্রিন্ট করার কৌশল। আজকের ফটোশপের কাজ করতে হত সে সময় এই জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

কম্বিনেশন প্রিন্টিং এর একদম সূচনাপর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে রেজল্যান্ডার ছিলেন অন্যতম। ১৮৫৪ সালে তিনি এই বিষয়ে নিবন্ধ লিখেন ওলভারহ্যাম্পটন ক্রনিকলে। বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম ‘এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড’ এর রচয়িতা লুইস ক্যারোলও ছিলেন একজন আলোকচিত্রশিল্পী। ক্যারোলের সাথে ছিল রেজল্যান্ডারের বন্ধুত্ব, তার আইকনিক একটি ছবিরও ফটোগ্রাফার রেজল্যান্ডার।

রেজল্যান্ডারের তোলা ক্যারোলের বিখ্যাত ছবি; Image Source: wikipedia

১৮৫৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ‘এক্সপোজিশন ইউনিভার্সেল’ নামক প্রদর্শনীতে অংশ নেন রেজল্যান্ডার। এর দু’ বছর পরই নির্মাণ করেন তার সবচেয়ে আলোচিত শৈল্পিক ছবি ‘দ্য টু ওয়েজ অব লাইফ’। রূপকধর্মী এই ছবিটি কম্বিনেশন ফটোগ্রাফির ইতিহাসে প্রধানতম সৃষ্টিগুলোর একটি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। রেজল্যান্ডার ৩২টি ছবির নেগেটিভ মিলিয়ে এই একটি ছবি তৈরি করেছিলেন! আর এই কাজ করতে তার সময় লেগেছিল প্রায় ছয় সপ্তাহ। ১৮৫৭ সালে ম্যানচেস্টার আর্ট ট্রেজারস এক্সিবিশনে ছবিটি প্রথম প্রদর্শিত হয়। বড় ধরনের কোনো প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত প্রথম ‘আর্ট ফটোগ্রাফ’ ছিল এটিই।

‘দ্য টু ওয়েজ অব লাইফ’; Image Source: zeno.org

‘ফটো মন্তাজ’ যেটাকে বলে, অর্থ্যাৎ একাধিক ছবিকে একসাথে যুক্ত করা, সেটার প্রথম উদাহরণ ছিল এই ছবিটি, যা সম্ভব হয়েছিল রেজল্যান্ডারের অসাধারণ কম্বিনেশন নৈপুণ্যের কারণে। ফটোমন্তাজ প্রক্রিয়াটি হল, দুই বা তার চেয়ে বেশি ছবিকে কেটে, আঠা ব্যবহার করে, নতুন করে সাজিয়ে, একটার উপর আরেকটা বসিয়ে- ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন একটি ছবি তৈরি করা। কখনও কখনও পুরো ব্যাপারটি শেষ করার পর সেই ছবিটিরও একটি ছবি তোলা হয়, যাতে করে এই জোড়া লাগানো ছবিটা দেখতে হয়ে উঠে আরও সুনিপুণ।

‘দ্য টু ওয়েজ অব লাইফ’ ছবিটিতে দেখানো হয়, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি দুজন যুবককে মানুষের আনন্দ লাভের দুটো পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, একটি ভালো আর অন্যটি মন্দ। ছবিটি প্রদর্শনের পর শুরুতে অনেকেই একে ‘অশ্লীল’ আখ্যা দিয়ে সমালচনা শুরু করেছিল। কিন্তু রাণী ভিক্টোরিয়া নিজেই তার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টকে উপহার দেবার জন্য ছবিটির একটি কপি কিনে নেবার পর স্তিমিত হতে থাকে এমন সমালোচনা।

ছবিটির এমন পরিচিতি ও সাফল্য রেজল্যান্ডারের খ্যাতি এনে দেয়। এর মধ্যেই লন্ডনের রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য হন তিনি। এরপর লন্ডনের অভিজাত মহলে প্রবেশ ঘটে তার। ১৮৬২ সালে তিনি স্টুডিও নিয়ে আসেন লন্ডনে। পুরোদমে চলতে থাকে ফটোগ্রাফি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা।

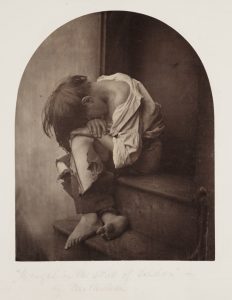

ফটোমন্তাজ; ডাবল এক্সপোজার, অর্থ্যাৎ একটা ছবির ভেতরে একই বস্তুকে একাধিকবার দেখানো; ফটোগ্রাফিক ম্যানিপুলেশন, অর্থ্যাৎ ছবির মধ্যে নিজের খুশিমত পরিবর্তন ও সংস্কার করা; রিটাচিং, অর্থ্যাৎ ছবির গুণগত মান বাড়ানো-কমানো ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করতে থাকেন রেজল্যান্ডার। ফটোগ্রাফির কলাকুশল, এ নিয়ে বক্তৃতা, নানান রকম ছবি প্রকাশ ইত্যাদিতে তিনি হয়ে উঠতে থাকেন সুদক্ষ কারিগর। লন্ডনের ছিন্নমূল পথশিশুদের নিয়ে তিনি ‘পুওর জো’ এবং ‘হোমলেস’ এর মত ছবি তোলেন, সামাজিক প্রতিবাদ হিসেবে শক্তিশালী ভূমিকা নেয় সেসব ছবি।

‘এ নাইট অন দ্য স্ট্রিটস অব লন্ডন; Image Source: blog.nationalmediamuseum.org.uk

ম্যারি বুল, যিনি চৌদ্দ বছর বয়সেই রেজল্যান্ডারের ছবির মডেল হয়েছিলেন, তাকে তিনি বিয়ে করেন ১৮৬২ সালে।

রেজল্যান্ডার তার ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক থেকে সবসময় ছিলেন ভিন্নধর্মী। তার সবচেয়ে পছন্দের বিষয় ছিল মানবিক আবেগের প্রকাশ ঘটে এমন ধরনের ছবি। থিয়েটারে যেমন স্টেজের নানান সাজসজ্জা দিয়ে তুলে ধরা হয় রূপকধর্মী বিষয়, তেমন কাজ তার ছবির মাধ্যমে করতে আগ্রহী ছিলেন তিনি। আর বেদনা-ক্ষোভ-আনন্দ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুভূতিতে মানুষের চেহারায় যে বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পায় সেটাও ছবির মধ্যে নিয়ে আসতে পছন্দ করতেন রেজল্যান্ডার।

‘দ্য ম্যাচসেলার; Image Source: blog.nationalmediamuseum.org.uk

স্যার লরেন্স অ্যালমা-ট্যাডেমা’র মত সে যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রেজল্যান্ডারের ছবি কিনে নেন কাজের সুবিধার জন্য। চার্লস ডারউইন মুগ্ধ হয়েছিলেন তার ছবিগুলোর মধ্যে মানবিক আবেগ অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ দেখে। ১৮৭২ সালে রেজল্যান্ডার ডারউইনের সাথে কাজ করেন ‘দ্য এক্সপ্রেশন অব দ্য ইমোশনস ইন ম্যান এন্ড অ্যানিমেলস’ এ, যে কারণে ‘আচরণগত বিজ্ঞান’ এবং মনোরোগবিদ্যার ইতিহাসেও স্বরণীয় হয়ে আছেন তিনি। এখানে রেজল্যান্ডারের ছবির মুন্সিয়ানা তাকে বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানী মহলে সুখ্যাতি এনে দেয়।

১৮৭৫ সালে মারা যান রেজল্যান্ডার। শৈল্পিক আলোকচিত্রের জগতে রেজল্যান্ডারের অতুলনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ‘দ্য ফাদার অব আর্ট ফটোগ্রাফি’ উপাধি দেয়া হয়েছে তাকে।

রেজল্যান্ডার নিজেই যখন ছবির মডেল। ‘কনটেম্পট’; Image Source: blog.nationalmediamuseum.org.uk

মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর কাছ থেকে তার রেখে যাওয়া ১৪০ টি ছবি ও ৬০ টি নেগেটিভ সংগ্রহ করে রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি। সেগুলো সযতনে রাখা আছে তাদের আর্কাইভে।

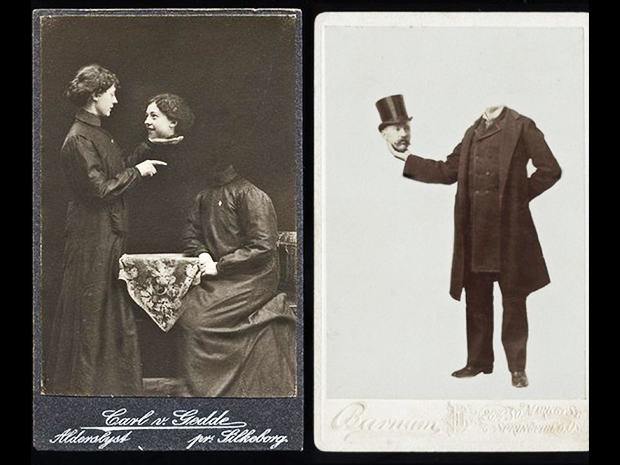

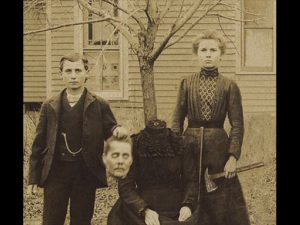

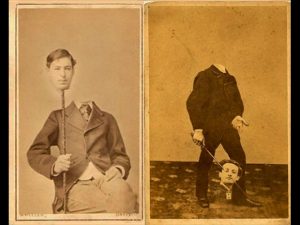

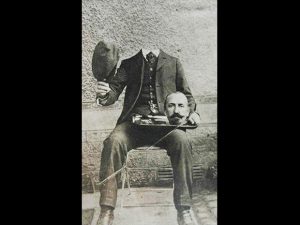

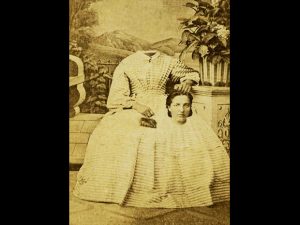

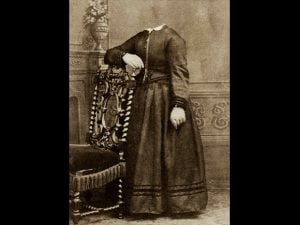

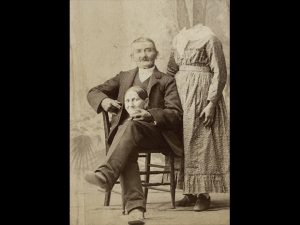

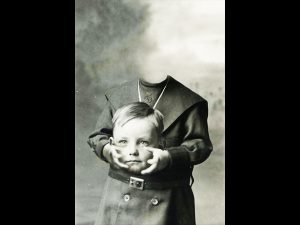

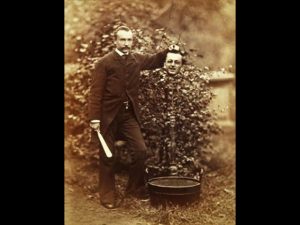

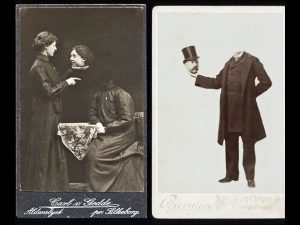

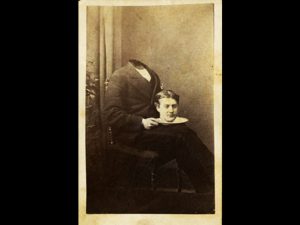

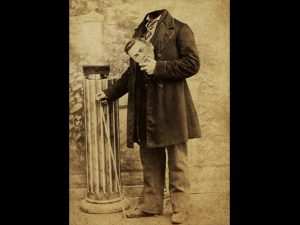

লেখার শুরুতেই আলাপ হচ্ছিল যে বিষয় নিয়ে, একশ সত্তর বছর আগের ফটোশপের ভেলকি, তারই কিছু নমুনা দেখুন এবার। রেজল্যান্ডারের মনের অদ্ভুত এ খেয়াল থেকে বাদ যান নি নারী-পুরুষ-শিশু বৃদ্ধ কেউই। ছবিগুলো দেখার সময় মনে রাখবেন, আজকে আমরা মাউসের এক ক্লিকে যেমন যে কোনো ছবির ভূগোল বদলে দিতে পারি, সে আমলে সেটা মোটেও অত সহজ ব্যাপার ছিল না। অনেকগুলো ছবির নেগেটিভ জোড়া লাগিয়ে একটি ছবি তৈরিতে দরকার হত নিখুঁত হাতের কাজ। প্রয়োজন ছিল সর্বোচ্চ দক্ষতার, পারফেকশন যাকে বলে আর কী। দেখুন কতটা ‘পারফেক্ট’ ছিলেন রেজল্যান্ডার।

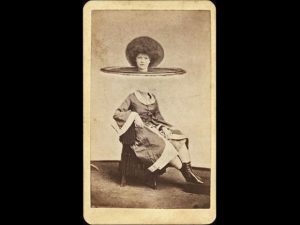

যত্ন করে ধরে রেখেছেন নিজের মাথাটাকে; Image Source: the-line-up.com

দুজন মিলে একজনের মাথাটা কেটে তাকেই আবার মাঝখানে বসিয়ে রেখেছেন; Image Source: the-line-up.com

ঘাড়ের উপর মাথাটা আর ভালো লাগছে না, বেশ ভারী; Image Source: the-line-up.com

খাবার প্লেটে নিয়ে বসেছেন নিজের মাথা; Image Source: the-line-up.com

মাথাটা কোলে নিলেই মনে হয় ভালো দেখায়; Image Source: the-line-up.com

উনার মাথাটাই নাই করে দিয়েছেন, ওটার দরকার নেই। সূত্র- the-line-up.com

ছবির জন্য পোজ দেয়ার জন্য স্ত্রীর হাসি হাসি মুখমণ্ডল কোলে নিয়ে বসেছেন ভদ্রলোক; Image Source: the-line-up.com

এই শিশুটির একটু নেড়েচেড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে নিজের মাথাটা; Image Source: the-line-up.com

মাথাটা এত প্রিয়, বগলদাবা করে রেখেছেন একেবারে। সূত্র- the-line-up.com

স্মৃতি হিসেবে ইনি নিয়ে এসেছেন বন্ধুর হাস্যোজ্জ্বল মুখ; Image Source: the-line-up.com

দুজনেই নিজেদের মাথাটা ভালো করে পরখ করছেন। বাম পাশেরজন আবার মুন্ডুহীন শরীর নিয়ে নিজের সামনেই বসে আছেন; Image Source: the-line-up.com

এটার আর দরকার নেই, তাই খেয়ে ফেলছি; Image Source: the-line-up.com

আমার মাথাটা আমি হাতে নিয়েই ঘুরব; Image Source: the-line-up.com

শূন্যে ভাসমান প্লেটে ভাসছে তার মহামূল্যবান মাথাটা; Image Source: the-line-up.com

.jpeg?w=600)