.jpg?w=1200)

ধরুন, মহাসাগরের উত্তাল বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে এক সাবমেরিন। লক্ষ্য প্রতিপক্ষের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা। তারই পেছনে নিঃশব্দে গুপ্তচরবৃত্তি করছে প্রতিপক্ষেরই সাবমেরিন যা ঘূর্ণাক্ষরেও টের পায়নি সাবমেরিনটি। আর সম্পূর্ণ ঘটনা বসে থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে শুধুমাত্র একটি যন্ত্রের সাহায্যে জেনে যাচ্ছে একজন মানুষ। কেমন একটা থ্রিলার ভাব আসছে না? হ্যাঁ, আজ সেই অজানা যান্ত্রিক স্পাই ‘সোসাস’ সম্পর্কে খুঁটিনাটি তুলে ধরা হবে।

স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের লড়াই অনেক প্রযুক্তির জন্মই দিয়েছে। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে সোভিয়েত সাবমেরিন শনাক্ত করতে আামেরিকা উদ্ভাবন করে সোসাস (সাউন্ড সারভেইলেন্স সিস্টেম – Sound surveillance system)। রাত-দিন পুরো আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সকল ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করত এই সিস্টেমটি।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা গেল, সাবমেরিন যেকোনো যুদ্ধে বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে। এটি অতি সহজেই বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ ও মালবাহী জাহাজ ধ্বংস করতে পারে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে আমেরিকান সাবমেরিন টোকিওসহ আরো অনেক শহরের আশেপাশে বসে বিভিন্ন গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছে।

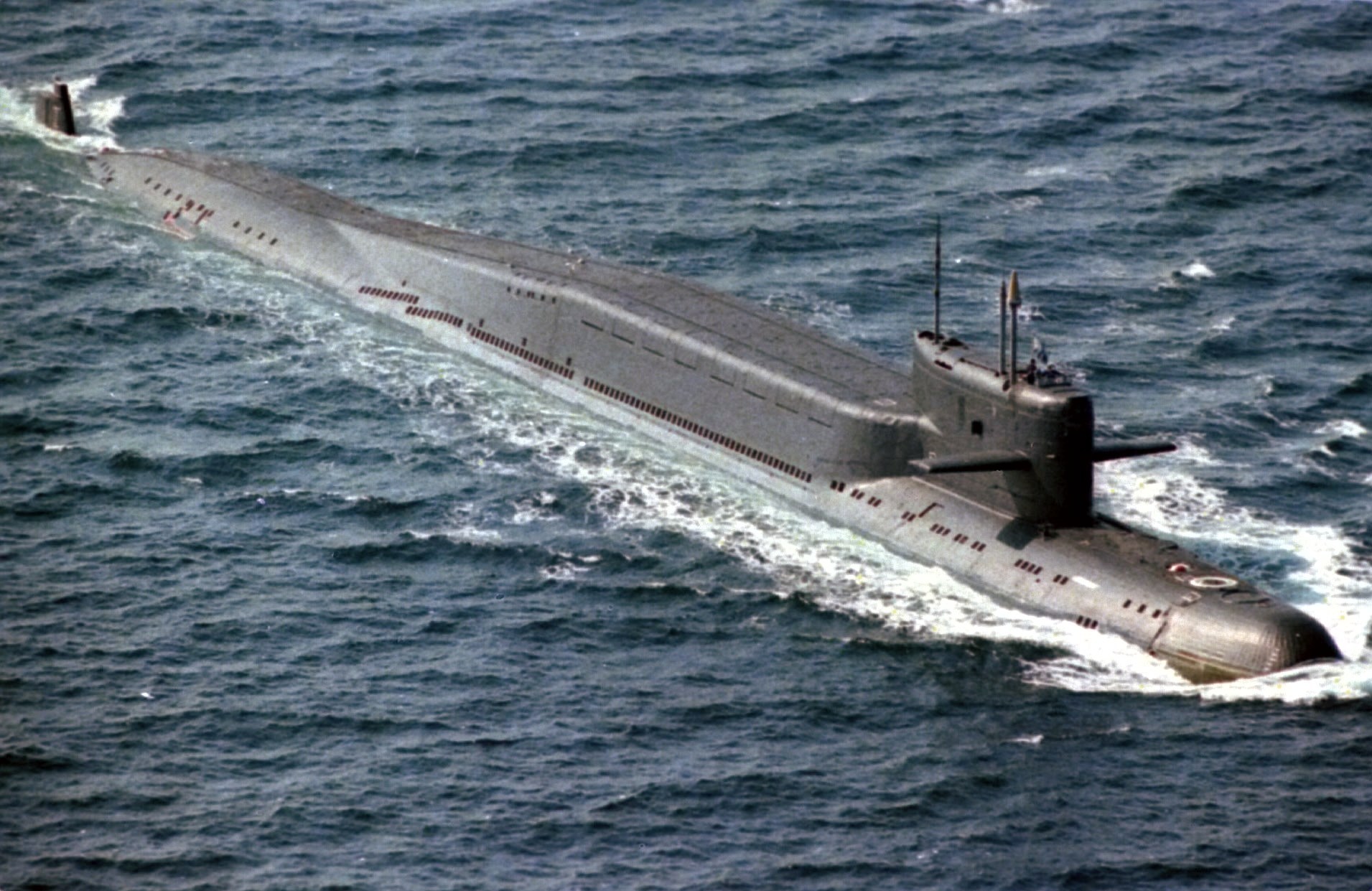

স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে সাবমেরিনের আরো একটি নতুন দায়িত্ব পালন শুরু হয়। এ সময়ের সাবমেরিন পারমাণবিক বোমা বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে সক্ষম ছিল। পারমাণবিক যুদ্ধে যেকোনো দেশের প্রধান লক্ষ্য থাকে অপরপক্ষের নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ঘাঁটিগুলো খুঁজে বের করে আগে ঐ ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ করে ধ্বংস করা। কিন্তু স্থলভাগে পারমাণবিক বোমার ঘাঁটি শনাক্ত করে উড়িয়ে দেয়া যতটা সহজ ছিল, জলভাগে তা এত সহজ ছিল না। একটি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রবাহী সাবমেরিন পানির নিচে লুকিয়ে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারত এবং একে সহজে শনাক্ত করা যেত না। তবে সাবমেরিনে যেসব মিসাইল বহন করা যেত, তাদের পাল্লা অনেক কম ছিল।

এজন্য সোভিয়েত নিউক্লিয়ার মিসাইল সাবমেরিনগুলো আমেরিকাতে হামলার প্রস্তুতি হিসেবে আটলান্টিক মহাসাগর বা প্রশান্ত মহাসাগরে লুকিয়ে থাকত। এসব সাবমেরিন শনাক্ত করার জন্যই আমেরিকা একটি নতুন সিস্টেম উদ্ভাবন করে, যেটা আমেরিকান নৌবাহিনীকে পুরো স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে সাবমেরিন শনাক্তকরণে অনেক সাহায্য করে।

সাবমেরিন শনাক্ত করার প্রধান উপায় হলো শব্দের মাধ্যমে। কোথা থেকে কী ধরনের শব্দ আসছে, সেটা দুটো শব্দগ্রাহক যন্ত্র থেকে নিলে দুটো সরলরেখা পাওয়া যাবে, আর দুটো সরলরেখার ছেদবিন্দুই হলো সাবমেরিনের অবস্থান। পানিতে শব্দের বেগ বেশি হওয়ার কারণে শব্দের মাধ্যমে পানিতে কোনো বস্তু শনাক্ত করা সহজ হয়।

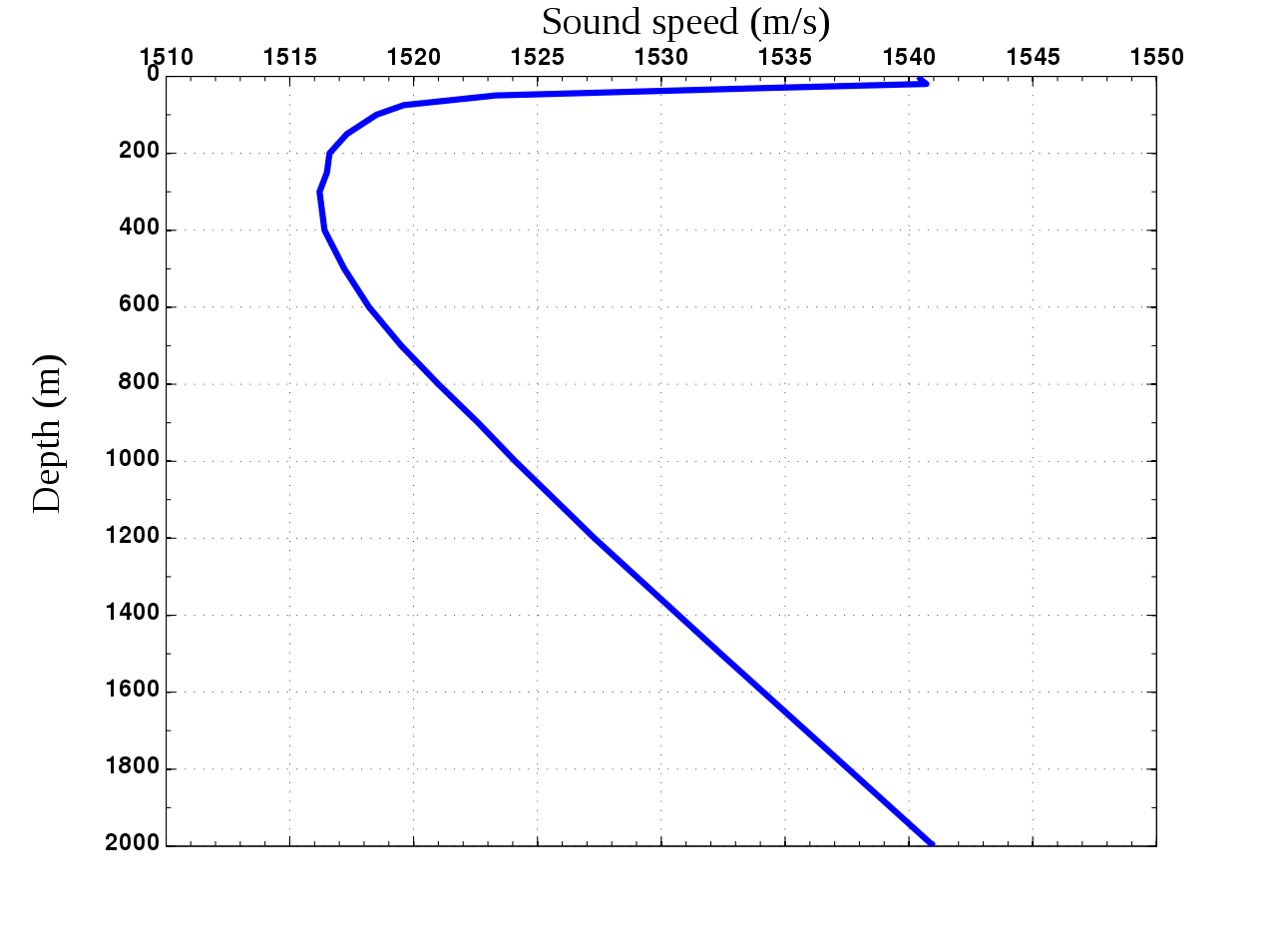

মহাসমুদ্রের উপরের দিকে পারিপার্শ্বের শব্দ (যেমন- ঢেউয়ের শব্দ, বিভিন্ন মাছের শব্দ ইত্যাদি) অনেক বেশি থাকে। এজন্য সাবমেরিন শনাক্তে প্রয়োজনীয় যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। আবার, মহাসমুদ্রে বিভিন্ন গভীরতায় পানির চাপ ও তীব্রতার তারতম্যের কারণে শব্দের গতিবেগ ও তীব্রতা ভিন্ন হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নিচের দিকে যত যাওয়া যায় তাপমাত্রা তত কমতে থাকে এবং চাপ তত বাড়তে থাকে। চাপ ও তাপমাত্রা যত বেশি হবে শব্দের বেগ তত বেশি হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বেশি তাই বেগও বেশি, এবং সমুদ্রের গভীরে চাপ বেশি তাই বেগ বেশি হয়। আর এই দুই ধরনের প্রভাবের মাঝামাঝি স্তর দিয়ে শব্দ সবচেয়ে সহজে চলাচল করতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১ কিলোমিটার গভীরের এ স্তরে শব্দতরঙ্গ একবার প্রবেশ করলে সহজে বের হয় না, ফলে এ স্তরের শব্দ কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত শোনা যায়।

১৯৪০ সালে আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা মহাসমুদ্রে শব্দ চলাচলের এ পথকে সোফার চ্যানেল (Sound Fixing and Ranging channel) বা ডিপ সাউন্ড চ্যানেল নামকরণ করেন।

১৯৪৯ সালে ইউএস নেভির অ্যান্টিসাবমেরিন যুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ আমেরিকান নৌবাহিনীকে সাবমেরিন শনাক্তের ক্ষেত্রে সোফার চ্যানেল ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়। নৌবাহিনী অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সোসাস প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা শুরু করে। রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের সময়ে প্রজেক্টের নামকরণ করা হয় প্রজেক্ট জেজেবেল (Project JEZEBEL)। সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালে বাহামাস দ্বীপপুঞ্জের কাছে সমুদ্রের তলদেশে একটি সোসাস অ্যারে স্থাপন করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকান ও সোভিয়েত সাবমেরিন শনাক্তে সমর্থ হয় এ প্রযুক্তি।

মার্কিন নৌবাহিনী ১৯৫৪ সালের মধ্যে আমেরিকার পূর্ব উপকূলে ৩টি, পশ্চিম উপকূলে ৬টি এবং হাওয়াই দ্বীপের কাছে ১টি অতিরিক্ত অ্যারে স্থাপন করে। ১৯৭০ সালের মধ্যে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল জুড়ে এবং ন্যাটো জোটভুক্ত বিভিন্ন দেশে (গ্রেট ব্রিটেন, আইসল্যান্ড, কানাডা, গুয়াম ইত্যাদি) ২০টি সোসাস অ্যারে এবং আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করা হয়।

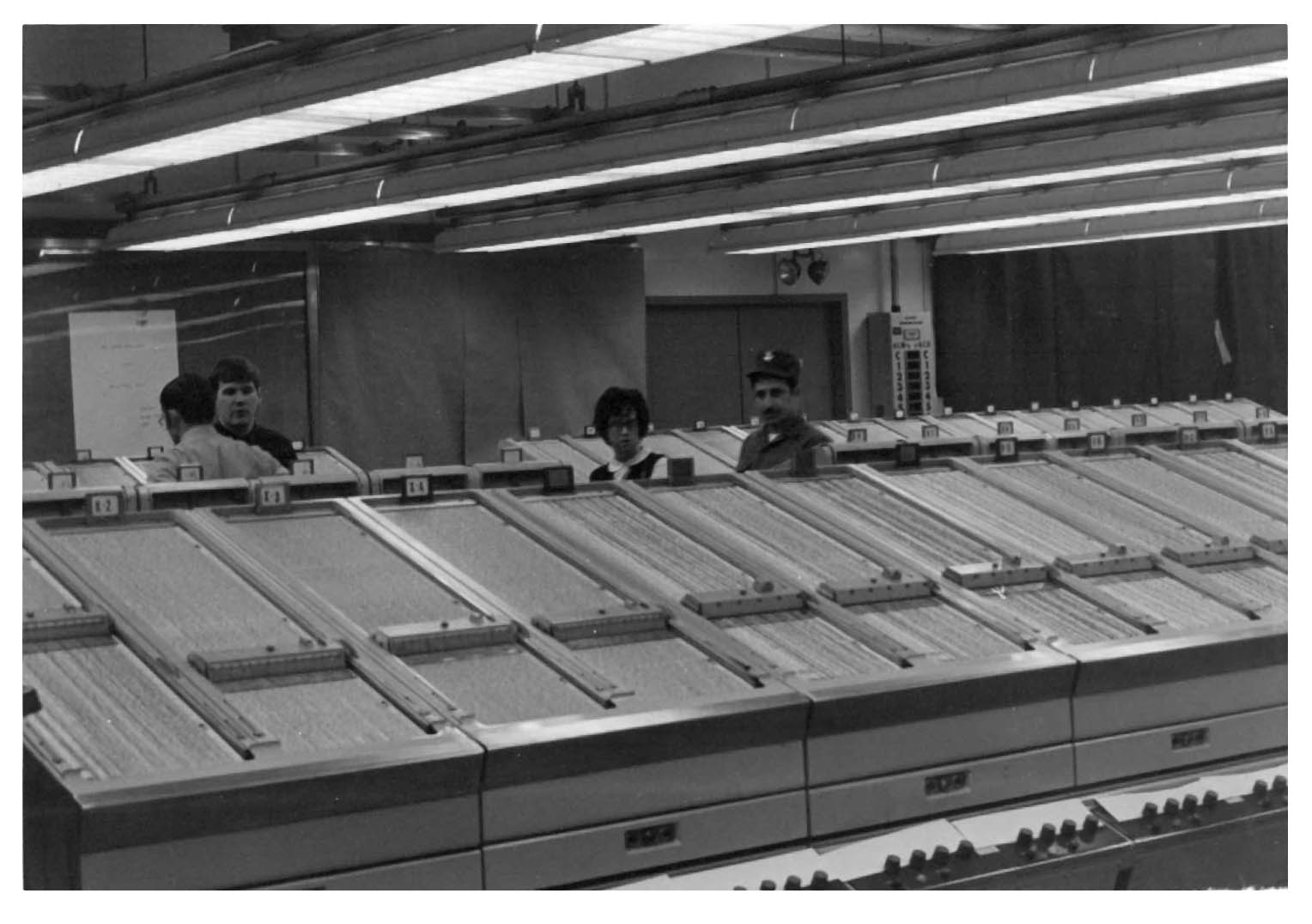

সোসাস অ্যারেগুলো সমসাময়িক প্রযুক্তি থেকে অনেক অগ্রসর একটি আবিষ্কার ছিল। একটি অ্যারেতে ৪০ বা তারও বেশি হাইড্রোফোন থাকত। এর ফলে সমুদ্রের প্রায় সকল শব্দ এতে ধরা পড়তো। এ শব্দ তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত হয়ে সমুদ্রের নিচ দিয়ে তারের মাধ্যমে স্থলে অবস্থিত সোসাস বেজে আসত। এরপর ঐ শব্দতরঙ্গ লোফারগ্রাম (Low Frequency Analysis and Recording) হিসেবে প্রশিক্ষিত অপারেটররা দেখতেন এবং সম্ভাব্য সাবমেরিনের অবস্থান নির্ণয় করতেন। একাধিক জায়গায় যখন একই সংকেত শনাক্ত হত তখন ঐ সংকেতের সঠিক অবস্থানটা হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হত। এরপরে নৌবাহিনী সিদ্ধান্ত নিত যে তারা সোভিয়েত সাবমেরিনের পিছু নেবে কি না।

সোসাস পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করার পরও এর ক্ষমতা নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। ১৯৬১ সালে ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন শনাক্ত করার পর এ ধারণা পরিবর্তন হয়। আমেরিকান নৌবাহিনীর এই সাবমেরিন তখনকার দিনে সবচেয়ে নিঃশব্দে চলাচলকারী সাবমেরিনগুলোর একটি ছিল। তাই সোসাস অপারেটরদের কাছে এটা বড় ধরনের একটা বিজয় ছিল বলা যায়।

ষাটের দশক থেকেই সোসাস নিয়মিত সোভিয়েত সাবমেরিন শনাক্ত করা শুরু করে। তবে কেবল সাবমেরিন নয়, সমুদ্রে চলাচলকারী যেকোনো জাহাজ, এমনকি তিমি মাছও শনাক্ত করতে পারত সোসাস। ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত নেভি দুটো নতুন সাবমেরিনের ক্লাস তৈরি করে- ভিক্টর ও চার্লি। ভিক্টর ক্লাসের সাবমেরিনগুলো কয়েকবছর আগেও রাশিয়ান নেভিতে কাজ করেছে। তৎকালীন সোভিয়েত নৌবাহিনীর অত্যাধুনিক জাহাজ হওয়া সত্ত্বেও সোসাস খুব সহজেই এদের শনাক্ত করে আমেরিকান নৌবাহিনীকে প্রযুক্তির লড়াইয়ে এগিয়ে দেয়।

সোভিয়েত সাবমেরিনগুলোকে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশের জন্য গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যবর্তী দুটো সমুদ্রপথে আসতে হত। জিআইইউকে গ্যাপ (GIUK gap – Greenland Iceland United Kingdom gap) নামের এই পথের উপর কড়া নজরদারী চালাত আমেরিকান সাবমেরিনগুলো। সোসাস প্রজেক্টটি পুরোদমে কাজ শুরু করার পর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে সোভিয়েত সাবমেরিন প্রবেশের সাথে সাথেই জেনে যেত আমেরিকান নৌবাহিনী। আগে থেকে তথ্য পাওয়ার কারণে আমেরিকান সাবমেরিনগুলো পরিকল্পনা করে সোভিয়েত সাবমেরিনের পিছু নিতে পারত।

প্রশান্ত মহাসাগরের সোভিয়েত সাবমেরিন প্রবেশের কোনো নির্দিষ্ট পথ না থাকলেও সোসাস বহু দূর থেকেই সাবমেরিন শনাক্ত করত। আবার প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বিগুণেরও বেশি হওয়ায় সোভিয়েত সাবমেরিনের অনুপ্রবেশের তথ্য পাওয়ার পর সহজেই ইউএস নেভি নিজেদের সাবমেরিনকে নির্দেশ দিতে পারত। স্নায়ুযুদ্ধের চার দশকেও সোভিয়েত নৌবাহিনী বুঝতে পারেনি কীভাবে তাদের সাবমেরিনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে আমেরিকান নৌবাহিনী।

বিভিন্ন সময় সাবমেরিন দুর্ঘটনায় সোসাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৬৩ সালে ইউএসএস থ্রেসার ডুবে যাওয়ার সময়ের সোসাস রেকর্ড ঘেঁটে সাবমেরিনটির অবস্থান বের করা হয় এবং নাবিকদের মরদেহগুলো পাওয়া সম্ভব হয়। ১৯৬৮ সালে ইউএসএস স্করপিয়ন ডুবে গেলেও একইভাবে সাহায্য করে এ প্রযুক্তি। আবার সোভিয়েত সাবমেরিন কে-১২৯ একটি দুর্ঘটনায় ১৯৬৮ সালে ডুবে যাওয়ার পর সোসাসের মাধ্যমে তা জানতে পেরে সাবমেরিনের ধ্বংসাবশেষ চুরি করে আমেরিকা।

আমেরিকা আন্তর্জাতিক জলসীমার মধ্যে থেকে সাবমেরিনটি চুরি করে বড় ধরনের অপরাধ করলেও যত দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ব্যাপারে জানতে পারে, তত দিনে আমেরিকা ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণ করে সোভিয়েত সাবমেরিন সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা পেয়ে যায়। পরবর্তীতে আমেরিকার সরকার জাহাজটির নাবিকদের শেষকৃত্যের ভিডিও এবং ধ্বংসাবশেষ হস্তান্তর করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে।

সোসাস অবিশ্বাস্য রকমের সফলতা পেলেও এ সাফল্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী পুরো প্রজেক্টের গোপনীয়তা। সোসাসের গবেষণা থেকে শুরু করে পুরো স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে এর খুঁটিনাটি জানত গুটিকয়েক মানুষ। অপারেটররা নিজেরাও এই প্রজেক্টের গুরুত্ব জানত না। বিভিন্ন সময়ে সাবমেরিন শনাক্ত হলে সেই তথ্য কেবল কয়েকজন কমান্ডার ও ইন্টেলিজেন্স অফিসার জানত। এজন্য তখনকার নাবিকদের মধ্যে একটা মিথ ছিল যে, সোসাস একজন স্পাই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য থেকে বিভিন্ন তথ্য পাঠায়।

একবার আমেরিকান একটি সাবমেরিন সিক্রেট মিশনে যাওয়ার সময় সোসাস সাবমেরিনটি শনাক্ত করে নেভির হাই কমান্ডকে জানিয়ে দেয়। গুপ্তচরবৃত্তির ভয়ে পুরো মিশনটি বাতিল করা হয় শেষ পর্যন্ত। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সোসাস নামটিও ব্যবহার করা হত না। পুরো প্রোগ্রামটির নাম ছিল প্রজেক্ট সিজার (Project Caesar)। তবে এত লুকোচুরি করায় এই প্রোগ্রাম নিয়ে কম ঝামেলা হয়নি। সোসাস প্রোগ্রামের জন্য সরকারের কাছে বাজেট বরাদ্দ নিত না নৌবাহিনী। নৌবাহিনীর রিক্রিয়েশন সেন্টার তৈরি, ব্যারাক তৈরি করা এসব ক্ষেত্র থেকে অর্থ সরিয়ে সোসাস প্রজেক্টে বিনিয়োগ করা হয়। সোসাস অপারেশনের ঘাঁটিগুলোকে মিথ্যা নাম দিয়ে লুকিয়ে রাখা হয় যাতে সোভিয়েত স্পাইদের হাতে এর তথ্য না পৌঁছায়। সরকারিভাবে এ ঘাঁটিগুলোকে মিসাইল স্টেশন, গবেষণাগার হিসেবে নিবন্ধন করা থাকত।

সোসাস অপারেটরদের অন্য কোনো চাকরিতে ঢোকার অনুমতি দিত না আমেরিকান নৌবাহিনী। এজন্য স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে চাকরির মেয়াদ শেষে সোসাস অপারেটরদের সোসাস প্রজেক্টের সাথে সম্পর্কিত কাজেই যোগ দিতে হত।

সোসাস ছিল আমেরিকান নৌবাহিনীতে নারী অফিসার নিয়োগের অন্যতম একটি জায়গা। ১৯৭৮ সালের আগে নারী অফিসারদের জাহাজে নিয়োগ দেয়া হত না। অফিসার পদের জন্য উপযুক্ত কাজ জাহাজে ছাড়া তেমন কোথাও ছিল না। আমেরিকান নেভিতে এটাই প্রথম নারীদের জন্য কম্ব্যাট জব হিসেবে গণ্য হয়। নারী-পুরুষের সমতা, সোসাস অপারেটরদের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা ও কাজের পরিবেশ অত্যন্ত ভালো হওয়ায় সোসাস অপারেটরদের মধ্যে বিরাট এক কমিউনিটি গড়ে ওঠে। এই কমিউনিটি থেকেই অনেকে খুঁজে পেয়েছ তাদের জীবনসঙ্গী, প্রিয় বন্ধু কিংবা পরিবার।

১৯৮৪ সালে আমেরিকান নৌবাহিনী সারটাস শিপ (Surveillance Towed Array Sensor System) দ্বারা সাবমেরিন শনাক্তকরণ শুরু করে। ফলে সোসাসের উপর থেকে চাপ অনেকটা কমে যায়। এরপর সরকার ও আমেরিকান সেনাবাহিনীর কাছে সোসাসের অস্তিত্ব উন্মুক্ত করা হয়। তবে সাধারণ মানুষ তখনও এ নিয়ে কিছু জানত না। ১৯৮৮ সালে একজন অফিসার অর্থের লোভে এক সোভিয়েত গোয়েন্দার কাছে এর তথ্য দিয়ে দেয়। তবে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণে এ ঘটনার তেমন প্রভাব পড়েনি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ফলে সোসাসের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে হ্রাস পায়। আবার সোসাস থেকে অত্যাধুনিক সারটাস জাহাজের কারণে এটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এরপরই আমেরিকান নৌবাহিনী সোসাসের বিভিন্ন তথ্য উন্মুক্ত করে দেয়া শুরু করে।

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এটি ইজারা নেয়া শুরু করল। সমুদ্রের বিভিন্ন জায়গার তাপমাত্রা, আর্দ্রতা মাপা নিয়ে গবেষণা শুরু করল। সমুদ্রের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা বিষয়ক গবেষণাকে বলা হয় ‘Ocean Acoustic Tomography’। এছাড়াও সমুদ্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তর ধারণা পাওয়া যাচ্ছে সোসাস থেকে। তিমির জীবনধারা নিয়েও গবেষণা চলছে এর মাধ্যমে। সোসাসের ৪০ বছর ধরে যেসকল শব্দ রেকর্ড করা হয়েছে, তা থেকেও বেরিয়ে আসছে সমুদ্রের নানা অজানা তথ্য।