আজকের এই তথ্য-প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের যুগে কোনো সংবাদ পাঠানো খুবই সহজ একটি ব্যাপার। মোবাইল কল, ইমেইল, এসএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে খুব সহজেই মুহূর্তের মধ্যে যেকোনো খবর পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠানো সম্ভব। কাউকে কোনো খবর জানানোর প্রয়োজন হলো, আপনার সেলফোনটি তুলে নিন। তাকে একটি ফোন কল করেই আপনি জানিয়ে দিতে পারেন আপনার খবরটি।

কিন্তু আজ থেকে কয়েকশ বছর আগে এ প্রযুক্তিগুলো ছিল না। তখন মানুষকে কোনো খবর পাঠাতে হলে নানা ঝামেলায় পড়তে হতো। একটি খবর পাঠাতে লেগে যেত কয়েক মাস! সে সময় দ্রুত খবর পাঠানোর জন্য প্রচলিত ছিল কিছু অদ্ভুত পদ্ধতি। চলুন জেনে নিই বিশ্বজুড়ে প্রচলিত সংবাদ পাঠানোর এমনই কিছু অদ্ভুত পদ্ধতি সম্পর্কে।

বার্তাবাহী কবুতর

সংবাদ পাঠানোর একটি প্রাচীন ও জনপ্রিয় মাধ্যম ছিলো কবুতর। কবুতর ডাক ব্যবস্থার সর্বপ্রথম উৎপত্তি হয় পারস্যে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বহু দেশে এই কবুতরের মাধ্যমে সংবাদ পাঠানোর রীতি প্রচলিত ছিলো।

এক্ষেত্রে সংবাদ পাঠানোর কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ জাতের কবুতর পোষা হতো। কবুতরেরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের বাসা চেনে এবং দূরে কোথাও গেলে আবার তাদের বাসায় ফিরে আসতে পারে। আর বিশেষ প্রজাতির সংবাদবাহক কবুতরগুলো এ কাজে ছিল আরো দক্ষ। এদেরকে বহু দূরে নিয়ে ছেড়ে দিলেও এরা নিজেদের বাসায় ফিরে আসতে সক্ষম হতো।

কোনো সংবাদ পাঠাতে হলে সংবাদটি ছোট্ট একটি কাগজে লেখা হতো। এরপর তা ছোট্ট একটি ধাতব কৌটায় রেখে কৌটাটি কবুতরের পায়ে বেঁধে দেওয়া হতো। কবুতরটি তার বাসায় ফিরে গিয়ে তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিতো সংবাদটি।

সাধারণ সংবাদ আদান-প্রদান, রাজকার্যে, এমনকি যুদ্ধের সময় খবর পাঠানোর জন্যও ব্যবহৃত হতো এই কবুতর। ‘চের আমি’ নামের এমনই এক কবুতর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাহসিকতার সাথে খবর পাঠানোর জন্য ‘ক্রইক্স ডি গ্যুরে’ পুরষ্কার পায়। এই কবুতরটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের গুলিতে অন্ধ ও একটি পা হারানোর পরও আমেরিকান সৈন্যদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবাদ নিয়ে এসেছিলো।

বার্তাবাহী লাঠি

ধারণা করা হয়, সমগ্র অস্ট্রেলিয়া জুড়ে আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় ২০০টিরও বেশি ভাষা প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এই সবগুলো ভাষারই মৌখিক রূপ থাকলেও নেই কোনো লিখিত রূপ। তাহলে সুবিশাল অস্ট্রেলিয়া জুড়ে এতগুলো আদিবাসী সম্প্রদায় কীভাবে নিজেদের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করতো? এর উত্তর খুঁজে পাওয়া গেছে প্রাচীন এক বার্তাবাহী লাঠির মধ্যে। প্রায় দশ হাজার বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বার্তাবাহী লাঠির মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা চালু ছিল।

এই লাঠিগুলো ছিল কাঠের তৈরি, আকারে হতো ছোট ও সহজে বহনযোগ্য। আদিবাসী গোত্রগুলোর মধ্যে কোনো লিখিত ভাষা না থাকলেও তাদের ছিল নির্দিষ্ট চিহ্ন ও নকশাযুক্ত অংকন ব্যবস্থা। বার্তাবাহী লাঠির গায়ে এসব চিহ্ন ও নকশা আঁকানো হতো। এরপর একজন নির্দিষ্ট বার্তাবাহক এই লাঠি অন্য আদিবাসী গোত্রের কাছে নিয়ে যেত। এভাবে হতো সংবাদের আদান প্রদান। প্রত্যেক গোত্র অন্য আদিবাসী গোত্রের এই চিহ্ন ও নকশাগুলো বুঝতো।

চিহ্ন ও নকশা দেখে সংবাদ আদান-প্রদান আপাত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে হয়তো অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমরাও কিন্তু ম্যাসেজিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি এমন চিহ্ন ও চিত্রযুক্ত ইমোজি।

মাথার খুলির ট্যাটু

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই পড়ছেন। মাথার খুলিতে ট্যাটু বা উল্কি আঁকানোর মাধ্যমেও একসময় সংবাদ পাঠানো হতো। বর্তমানে কোনো গোপন সংবাদ পাঠানোর জন্য নানা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মাথার খুলিতে ট্যাটু আঁকিয়ে গোপন সংবাদ পাঠানোর পদ্ধতিটিও একসময় ছিলো অভিনব ও জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি।

৪৯৯ খ্রিস্টপূর্বে পারস্যের অত্যাচারী শাসক হিস্টিয়াস তার তার ভাইপোর কাছে গোপনে একটি বিপ্লবের খবর পাঠানোর জন্য এক অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তিনি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের মাথার চুল কামিয়ে দেন। এরপর তার নেড়া মাথায় তিনি উল্কি আঁকিয়ে সেই গোপন সংবাদটি লিখে দেন। এবার সেই ক্রীতদাসের মাথায় চুল উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তিনি। মাথার চুল উঠলে গোপন লেখা হারিয়ে যায় চুলের নিচে। এরপর তিনি সেই ক্রীতদাসকে পাঠিয়ে দেন তার ভাইপোর কাছে, সাথে তিনি তার ভাইপোকে আগেই নির্দেশ দিয়ে দেন ক্রীতদাসটি সেখানে পৌঁছালেই যেন তার চুল কামিয়ে দেওয়া হয়। পরে ক্রীতদাসটি পৌঁছালে রাজার নির্দেশ মোতাবেক তার মাথার চুল কামিয়ে দেওয়া হয়। ফলে মাথায় খুলিতে আঁকানো সেই গোপন তথ্যটি বের হয়ে আসে। এভাবেই রাজার ভাইপো উদ্ধার করেন সেই গোপন সংবাদটি!

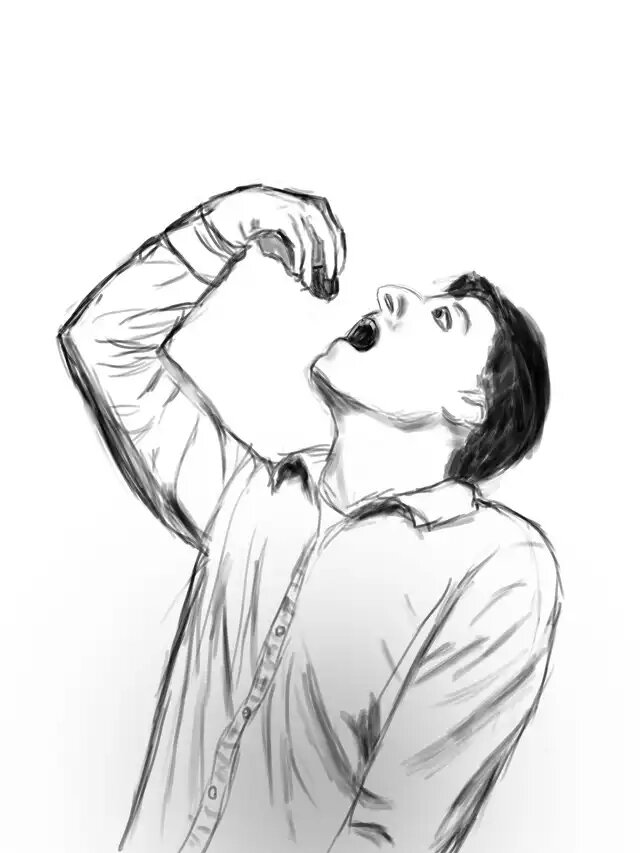

রেশম ও মোম

প্রাচীন চীনের বার্তাবাহকদের মধ্যে অতি গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বহনের জন্য প্রচলিত ছিল এক অদ্ভুত পদ্ধতি। প্রথমে সংবাদটি লেখা হতো একটি ছোট রেশমের কাপড়ে। এরপর কাপড়টি প্যাঁচিয়ে গোলাকার করা হতো এবং এর গায়ে মাখানো হতো মোম। পুরো কাপড়টি মোমের মোড়কে আবৃত হয়ে গেলে বার্তাবাহক মোমের এই ছোট বলটি গিলে ফেলতো। এরপর নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে মলত্যাগের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতো সেই মোমের বলটি।

রেশমের কাপড় হতো অত্যন্ত টেকসই এবং একে পেচিয়ে অনেক ছোট আকারে আনা যেত। তাই এই কাজে রেশমের কাপড় ব্যবহৃত হতো। রেশমের কাপড়ের এই গুণের কারণে চীনের গুপ্তচরেরা ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু বিমানের পাইলট রেশমের কাপড়ে আঁকানো মানচিত্র ব্যবহার করতো। রেশমের কাপড়ে আকাঁনো এসব মানচিত্র সহজেই শরীরে লুকিয়ে রাখা যেত। ফলে কোনো বিমানচালক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়লেও শত্রুপক্ষ গোপন ম্যাপের হদিস পেতো না।

ইয়োডেলিং

বিখ্যাত টারজান মুভি কিংবা কার্টুনে আমরা সবাই প্রায় টারজানের চিৎকার শুনেছি। এই গানের মতো চিৎকারকে ইংরেজিতে বলা হয় ইয়োডেলিং (Yodeling)। ইয়োডেলিং আসলে মজার একটি যোগাযোগ পদ্ধতি। সুইজারল্যান্ডের পর্বতবাসী মানুষেরা যুগ যুগ ধরে বিশাল দূরত্বের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে।

মূলত এ পদ্ধতিতে গলার স্বর উঁচু-নিচু করে চিৎকার করা হয়। শুনে মনে হতে পারে কেউ গান গাচ্ছে। তবে এসব চিৎকারের কোনো অর্থ থাকে না। আর অনেকজন যখন একসাথে এমন করেন, তখন সেটি শুনতে অনেকটা শ্রুতিমধুর হয়ে যায়। এজন্য বহু দেশে ঐতিহ্যবাহী গানের মধ্যে ইয়োডেলিং করা হয়।

এটি সর্বপ্রথম পর্বতবাসী রাখালেরা তাদের গবাদিপশুর দলকে ডাকার জন্য কিংবা একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করতো। পরবর্তীতে এটি ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক গানে পরিণত হয়। বাল্টিক রাজ্য সমূহ, মধ্য আফ্রিকা সহ পৃথিবীর বহু দেশে এই ইয়োডেলিং প্রচলিত রয়েছে। আমাদের দেশেও হাঁক দেওয়া নামে প্রচলিত এমনই একটি পদ্ধতি চালু রয়েছে মাঝি ও কৃষকদের মধ্যে। এর মাধ্যমে তার একজন অন্যজনের কাছে বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করে কিংবা একজন অন্যজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ফিচার ইমেজ- gamtalk.org