মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং একদলীয় ‘সমাজতন্ত্রী’ রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা নিয়ে আধুনিক বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলা এক দেশের নাম চীন। ‘মহাপ্রাচীরের দেশ’ হিসেবে দেশটির সুখ্যাতি রয়েছে। এক সময়ের দুর্বল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়া চীন পৃথিবীর অনেক দেশের কাছেই ‘রোল মডেল’।

বাংলাদেশের জনগণের কাছেও উন্নয়ন-সহযোগী পরিচয়ের পাশাপাশি চীনের পরিচিতি মূলত তার শিল্পপণ্যের কারণে। বাংলাদেশের বাজার চীনা পণ্যে সয়লাব। বাংলাদেশিদের মাঝে চীনা পণ্য নিয়ে একটি কথা বেশ পরিচিত, “মেইড ইন চায়না, বেশিদিন টেকে না“। আবার চীনের পণ্য ছাড়া আমাদের চলেও না!

একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে যাই। উনিশ শতকের আফিম যুদ্ধ চীনের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। এ যুদ্ধকে চীনারা ‘অন্যায় যুদ্ধ’ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে।

যুদ্ধের ব্যাপারটি বড় গোলমেলে। যুদ্ধে জিতে গেলেই জনগণ আপনাকে মাথায় তুলে নাচবে, আর হারলে আপনাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেবে। জিতে গেলে আপনিই লিখবেন ইতিহাস, আর হেরে গেলে ইতিহাসে পাতায় আপনার নাম থাকাটা বিজয়ীর দয়ার ওপর নির্ভরশীল! তাই কোনো শাসকই পারতপক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে হারতে চায় না।

আফিম যুদ্ধে যেবার চীন পরাজিত হলো, তখন চীনের শাসন ক্ষমতা চিং রাজবংশের হাতে ন্যস্ত৷ অবশ্য তারও দুইশ’ বছর আগ থেকেই তারা চীন শাসন করে আসছিল। প্রথম আফিম যুদ্ধ শেষ হয় ‘নানজিং সন্ধি’ নামক একটি অপমানজনক চুক্তির মাধ্যমে।

এই সন্ধি অনুযায়ী, চীন ব্রিটিশদের হংকং ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আগে যেখানে ব্রিটিশরা শুধু গুয়াংজুতে ব্যবসা করতে পারত, এই চুক্তির পর তারা আরও পাঁচটি বন্দরে ব্যবসা করার সুবিধা লাভ করে।

দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চীনকে আবারও অপমানজনক সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে হয়। আরও অনেকগুলো বন্দর পশ্চিমা শক্তির জন্য খুলে দিতে হয়। খ্রিস্টান মিশনারিদের যাতায়াতের স্বাধীনতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিতে হয়। পুরো চীনকে উন্মুক্ত করে দিতে হয় বিদেশি পর্যটকদের জন্য। আমেরিকা ও রাশিয়াকেও সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানে চীন বাধ্য হয়।

দুটো আফিমের যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি তো ছিলই, তার ওপর এসে যোগ হয় অপমানজনক সন্ধি। তাছাড়া আরও ছিল দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস। চিং রাজবংশের উপর জনগণের আস্থা শূন্যের কোটায় নামতে এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে তাদের যোগ্য একজন নেতার অভাব ছিল, যিনি কিনা তাদের রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পথ দেখাবেন।

একজন নেতা তারা পেয়েছিল অবশ্য। তবে সেই নেতার ‘নেতা’ হয়ে ওঠার গল্পটা অদ্ভুত।

রাজ্যের সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার জন্য চারবার পরীক্ষা দিয়েছিলেন হং জিউকুয়ান। রাজ্যের সিভিল সার্ভিসের দীর্ঘ ও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় টিকতে পারলে বাকি জীবন সরকারি আমলা হিসেবে আরামসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

সেই সময়ে চীনে যারা পরীক্ষায় পাস করে আমলা হতো, তাদের খুব সম্মানের নজরে দেখা হতো। সেই স্বপ্ন দেখে তিনিও চারবার প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কপাল খারাপ, কোনোবারই ভাগ্যের শিকেয় ছেঁড়েনি।

সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে না পারার হতাশায় হং জিউকুয়ান শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পর চলে গেলেন কোমায়। কয়েক মাস পর কোমা থেকে ফিরে এসে জন্ম দিতে শুরু করলেন একের পর এক অদ্ভুত ঘটনার!

বিপ্লবের মূল ব্যক্তি হং জিউকুয়ানের একটি মূর্তি; Image Source: Radii China

নিজেকে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ ও ‘যীশু খ্রিস্টের ভাই’ দাবি করে বললেন, তার লক্ষ্য হলো চীনকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করে চীনে ‘শান্তিময় স্বর্গীয় রাজ্য’ প্রতিষ্ঠা করা! আর এই ‘শয়তান’ হলো চীনের চিং রাজবংশের শাসকশ্রেণী।

অনেক ইতিহাসবিদ বলে থাকেন, তিনি পরীক্ষায় পাশ করতে বা পেরে কনফুসীয় মতবাদের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই হয়তো যখন কোমায় ছিলেন, তখন খ্রিস্টধর্মের বিষয়গুলো, যেমন ঈশ্বরের ধারণায় আস্থা ফিরে পান।

সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে ব্যর্থ হয়ে হং জিউকুয়ান স্কুলের শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি পরবর্তী দশ বছরে খ্রিস্ট ধর্ম নিয়ে বেশ পড়াশোনা করেছিলেন।

তার পরিবার ও তার বন্ধুদের তিনি তার লক্ষ্য, অর্থাৎ চীনকে মাঞ্চুরিয়ার অভিজাতদের হাত থেকে রক্ষা করার কথা বলতেন। কিন্তু তারা জিউকুয়ানের এই বার্তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতো না। এমনকি তার গ্রামবাসী তাকে ‘পাগল’ আখ্যা দেয়। প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও একটা সময়ে গিয়ে তিনি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

‘হাক্কা’ জনগোষ্ঠী ছিল দক্ষিণ চীনের একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। বছরের পর বছর ধরে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা শোষিত হয়ে আসছিল। অর্থনৈতিকভাবে বেশ পিছিয়ে থাকায় জিউকুয়ানের কথায় তারা আশার আলো দেখতে পায়। এদের নিয়েই হং জিউকুয়ান ‘গড ওয়ারশিপিং সোসাইটি’ (God Worshipping Society) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজে এটির প্রধান হন।

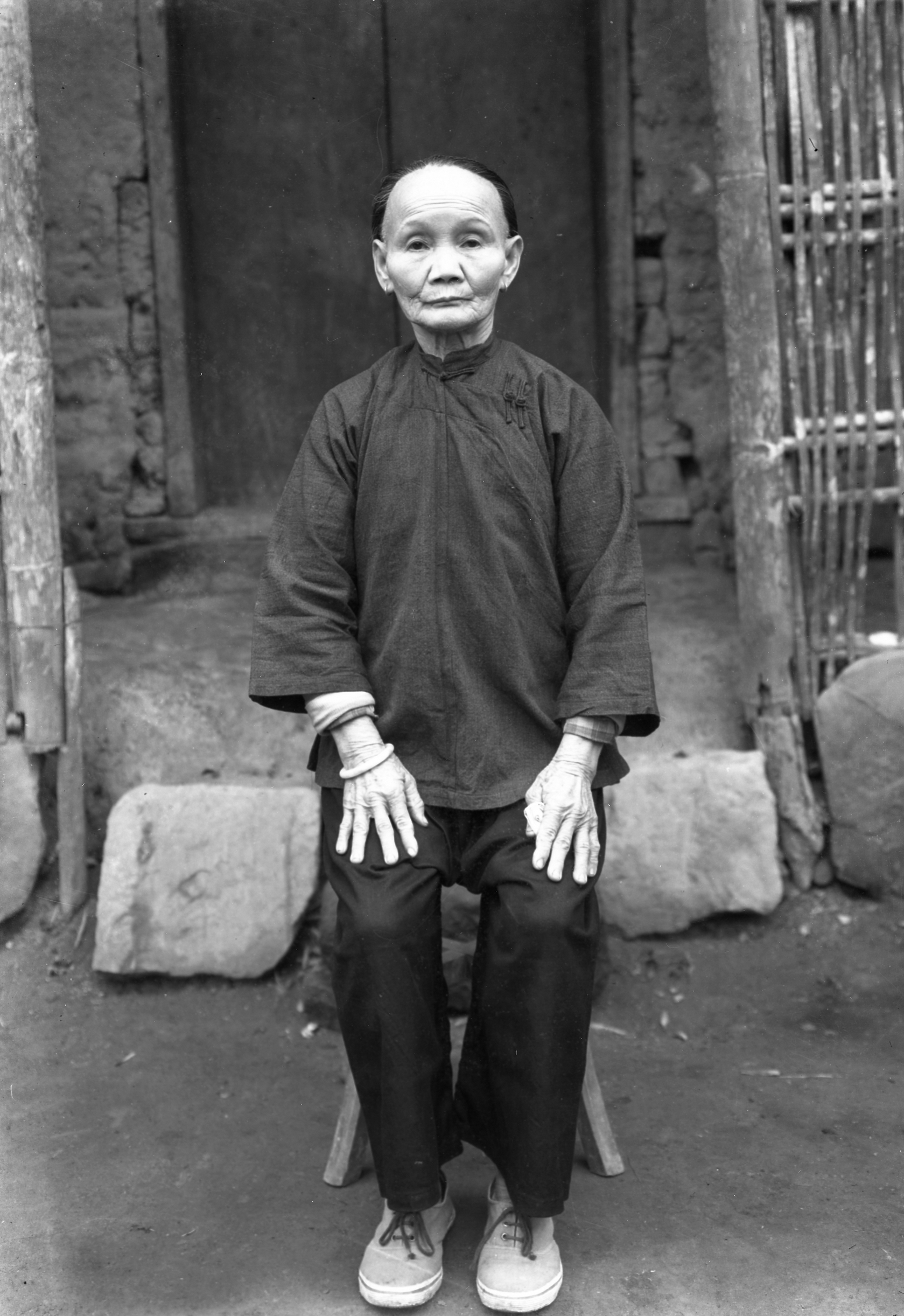

একজন হাক্কা নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বৃদ্ধ মহিলা; Image Source: Wikimedia Commons

তিনি মানুষের মাঝে যে কথাগুলো ছড়িয়ে দিতে তৎপর ছিলেন, সেগুলো ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের। তিনি সকল কৃষিজীবী মানুষকে জমি সমানভাগে ভাগ করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে জিউকুয়ান নারী ও পুরুষের সমতার কথা শুনিয়েছিলেন। বিলোপ করতে চেয়েছিলেন সামাজিক শ্রেণী।

ফলে সহজেই সমাজের সর্বহারা হাক্কা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্গত মানুষেরা সহজেই তার পতাকাতলে সমবেত হয়। হং জিউকুয়ান সকল প্রকার মাদকদ্রব্য থেকেও সকলকে দূরে থেকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সেই উনিশ শতকে বলা জিউকুয়ানের অনেক কথাই একশ’ বছর পরে মাও সে তুং এর রাজনৈতিক চিন্তার সাথে মিলে যায়। জিউকুয়ানের মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো চীনা জনগণ সমাজতন্ত্রের সাথে পরিচিত হয়।

মজার বিষয় হলো, চীনা জনগণকে সমাজতন্ত্রের নীতিগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রথম ব্যক্তি হং জিউকুয়ান নিজে কিন্তু বামপন্থী কিংবা সমাজতন্ত্রী ছিলেন না!

‘গড ওয়ারশিপিং সোসাইটি’র সদস্যরা জিউকুয়ানকে শুধু সঙ্গই দেয়নি, বরং তাকে একটি মিলিশিয়া গড়ে তুলতেও প্ররোচিত করে। তিনি তাদের নিয়ে একটি মিলিশিয়া গড়ে তোলেন।

এভাবেই একজন ব্যর্থ চাকরিপ্রার্থী হাজার হাজার মানুষের নেতা হয়ে বসলেন। এমনকি নতুন ধর্মেরও প্রবর্তন করলেন, যে ধর্মের নাম ‘তাইপিং’। আসলে এটিকে নতুন ধর্ম বলাটা পুরোপুরি ঠিক হবে না। বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও তাওবাদ সবগুলো থেকে কিছু রীতিনীতি গ্রহণ করে আলাদা একটি মতাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। তবে খ্রিস্টান ধর্ম দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিল এটি।

১৮৪৯ সালে চীনের চারটি অঞ্চলে জিউকুয়ানের অনুসারীরা ছড়িয়ে যায়। এই ছড়িয়ে যাওয়াকে তিনি “শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতির কৌশল” হিসেবে অভিহিত করেন।

চিং রাজবংশের নিয়ম অনুযায়ী কোন চীনা সাধারণ ব্যক্তি চুল বড় রাখতে পারত না। তাইপিংরা সেই নিয়ম ভঙ্গ করে চুল বড় রাখা শুরু করে এবং মাথায় লাল কাপড় বেঁধে রাখার প্রবণতা তৈরি করে নিজেদের মাঝে।

১৮৫০ সালে তিনি দাবি করেন, যীশু খ্রিস্ট তাকে ‘স্বর্গীয় রাজ্যে’র জন্য লড়াইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি তার অনুসারীদের অস্ত্র গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী অনুসারীরা ব্যাপক আকারে বারুদ কিনতে শুরু করে।

১৮৪৭ সালেই তাইপিংরা পুরো গুয়াংজু রাজ্য দখল করেছিল। এটি তাদের জন্য বিশাল একটি অর্জন ছিল। এরপর ক্রমাগত আগানো অব্যহত রেখে ১৯৫৩ সালে তারা ইতিহাসবিখ্যাত নানজিং শহরে প্রবেশ করে৷

এখানে তারা মাঞ্চুরিয়ার বিশাল সেনাবাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কিন্তু দুর্দান্ত গতিতে এগোতে থাকা তাইপিং বিদ্রোহীদের সামনে মাঞ্চুরিয়ার সেনাবাহিনী খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। মাঞ্চুরিয়ার সৈন্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

বিদ্রোহরত তাইপিংরা; Image Source: Wikimedia Commons

তাইপিং বিদ্রোহীরা প্রথমদিকে বেশ সাফল্য অর্জন করে। তারা যখন একসাথে তলোয়ার বের করে মাঞ্চুরিয়ার সেনাবাহিনীর সামনে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তুলেছিল, তখন বুঝতে পেরেছিল মাঞ্চুরিয়ার সেনাবাহিনী তেমন শক্তিশালী নয়।

তাদের প্রাথমিক সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিপুল পরিমাণ দরিদ্র চীনা কৃষক তাদের সাথে যোগ দেয়। তারা নতুন চীনের স্বপ্ন দেখছিল, যে চীনে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল জীবনযাপন করবে।

মধ্যবিত্ত চীনা জমি-মালিক ও ইউরোপীয়দের সাহায্য পেতে তাইপিংরা ব্যর্থ হয়। এটি তাদের বেশ পিছিয়ে দেয়। কারণ বেশিরভাগ জমি তাদের হাতে পুঞ্জীভূত ছিল।

নানজিং দখলের পর বিদ্রোহ যখন তুঙ্গে, তখন চীনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তাইপিংদের হাতে চলে আসে। হয়তো চীনের উত্তরে পা বাড়ালে মাঞ্চুরিয়ার অভিজাত শাসকেরা চীন ছেড়ে পালিয়েও যেতে পারত। পুরো চীন তাইপিংদের হাতে চলে আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হং জিউকুয়ান নানজিং-এ থাকারই সিদ্ধান্ত নেন।

জিউকুয়ান নানজিং থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। অভিজ্ঞ আমলার অভাবে রাজ্য ঠিকমতো চলছিল না। অপরদিকে বন্যা ও বন্যার পরে দুর্ভিক্ষের ফলে রাজ্যে মড়ক দেখা দেয়।

আর জিউকুয়ান যে জমি সংস্কার তথা ব্যক্তিগত জমির উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিকভাবে জমি বণ্টনের ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেটিও রাজ্যে ঠিকমতো বাস্তবায়ন করতে পারেননি। ফলে একসময় সাধারণ তাইপিংরাই তার বিরোধিতা শুরু করে।

শুরুতে চীনে ব্যবসারত প্রধান বিদেশি শক্তি ব্রিটিশরা সূক্ষ্মভাবে এ বিদ্রোহ পর্যবেক্ষণ করে। তারপর তারা চিং রাজবংশের পক্ষেই অবস্থান করে। কারণ তাইপিংরা ছিল অদ্ভুতুড়ে বৈশিষ্ট্যের এবং তাদের সম্পর্কে কিছু বলা বলা যাচ্ছিল না। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ‘আনপ্রেডিক্টেবল’!

যদিও তাইপিংরা অনেকগুলো খ্রিস্টান ধর্মীয় নীতিকে তাদের ধর্মে নিয়ে এসেছিল, তারপরও পুরোপুরি খ্রিস্টান না হওয়ায় খ্রিস্টান মিশনারিগুলোও তাদের সমর্থন করেনি।

অন্যদিকে বিদেশি খ্রিস্টানদের কাছে তারা ছিল ‘অদ্ভুত প্রকৃতির খ্রিস্টান’। কেননা হং জিংকুয়ানের নিজেই নিজেকে ‘ঈশ্বরের সন্তান’ দাবি করেছিলেন। তারা আগে কখনও খ্রিস্টান ধর্মের কোনো ব্যক্তিকে এরকম দাবি করতে দেখা যায়নি।

১৮৬২ সালে তাইপিংরা সাংহাই দখল করতে অগ্রসর হয়। খবর পেয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও চিং সৈন্যদের নিয়ে গড়া যৌথবাহিনী তাইপিংদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। কারণ সাংহাই-তে ব্রিটিশদের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল।

আর এদিকে চিং রাজবংশেরও বিদ্রোহ দমন করা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তারা যৌথভাবে তাইপিংদের প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তিন বছর ধরে চলা তাইপিং-যৌথবাহিনীর যুদ্ধে জেনারেল গর্ডনের নের্তৃত্বে ব্রিটিশ-চিং যৌথবাহিনী শুধু সাংহাই রক্ষা করেই ক্ষান্ত হয়নি, নানজিং ও সুঝোউ-ও দখল করে নেয়।

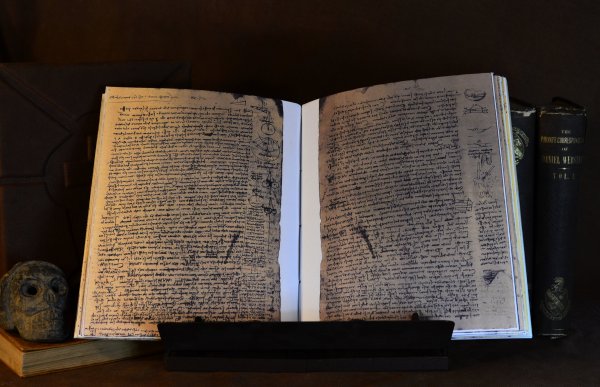

নানজিং সন্ধির পর আলোচনার টেবিলে চীন ও ব্রিটেনের প্রতিনিধিরা; Image Source: Chiculture

তাইপিংদের পক্ষে প্রায় পাঁচ লাখ সৈন্য এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও ‘স্বর্গীয় শান্তিময় রাজ্যে’র সীমার মধ্যে থাকা সকল নাগরিককে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাই যৌথবাহিনীর পক্ষ থেকে বেসামরিক ব্যক্তিদের জন্য কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি।

ব্রিটিশ-চিং যৌথবাহিনী ও তাইপিংদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে দুই পক্ষই ‘পোড়ামাটি নীতি’ গ্রহণ করেছিল। তাই দুই পক্ষেই প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটে। প্রায় ছয়শ’ শহর মানচিত্র থেকে মুছে যায়। প্রায় দুই কোটি মানুষ মারা যায় দুই পক্ষ মিলিয়ে। পুরো প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও এত মানুষ মারা যায়নি।

বিদ্রোহে তাইপিংরা পরাজিত হলেও তাদের প্রতিরোধ গড়ার মানসিকতা পরবর্তী সময়ে চীনাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। আর সমাজতন্ত্রের সাথে প্রথমবারের মতো পরিচিত হতে পেরেছিল চীনারা। একশ’ বছর পরে মাও সে তুং অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন এই আন্দোলন থেকেই। তাই বলা হয়ে থাকে, চীনাদের জেগে ওঠার প্রথম ধাপই ছিল তাইপিং বিদ্রোহ।