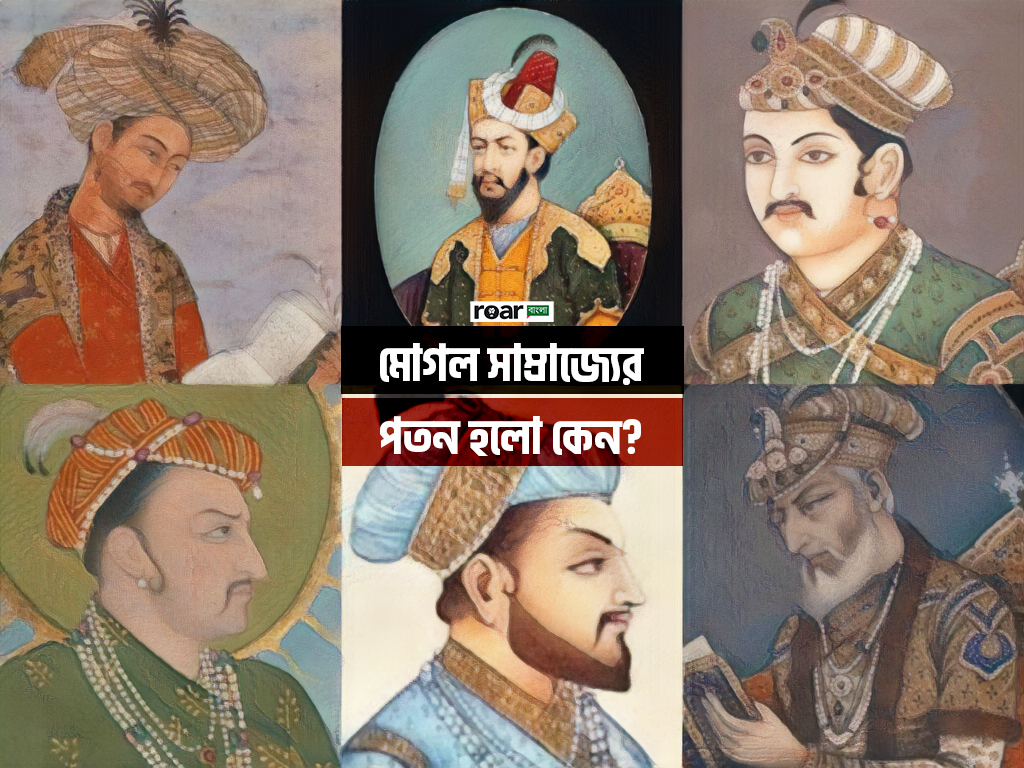

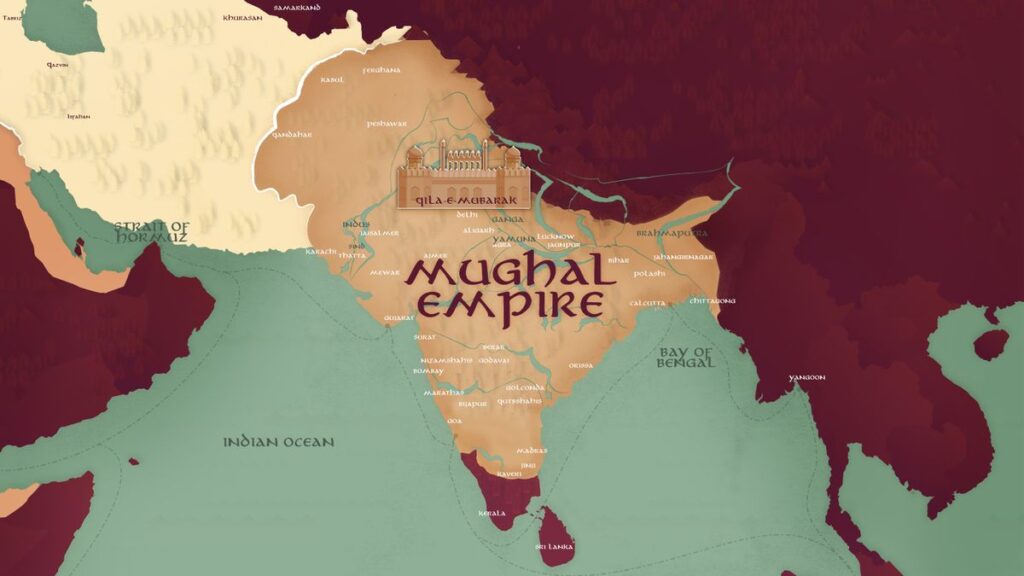

ভারতে সভ্যতার বিকাশ শুরু কয়েক হাজার বছর আগে, বহুবার উত্থান-পতন ঘটেছে রাষ্ট্র কাঠামোতে। ইউরোপের মতো ভারতীয় উপমহাদেশেও ছিল নগররাষ্ট্রের উপস্থিতি, সেখান থেকে আসে সাম্রাজ্যবাদের যুগ। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় মৌর্যদের দ্বারা, যা খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ অব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। মৌর্যদের পতনের পর আবার বড় সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে গুপ্তদের হাত ধরে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের মূল আধিপত্য ছিল উত্তর ভারতে। চতুর্থ শতাব্দীর এই সাম্রাজ্যের পতনের পর বড় আকারের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় মোগলদের দ্বারা।

মোগল সাম্রাজ্য

সম্রাট বাবরের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় মোগল সাম্রাজ্যের। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে মোগলরা ভারতে আসেন, দিল্লীর মসনদে সম্রাট বাবর আসীন হন ১৫২১ সালে। তার শাসনের মাধ্যমে শুরু হয় প্রায় আড়াইশো বছরের মোগল শাসনের, যেটি পরবর্তীতে পরিণত হয় ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বিস্তৃত সাম্রাজ্যে।

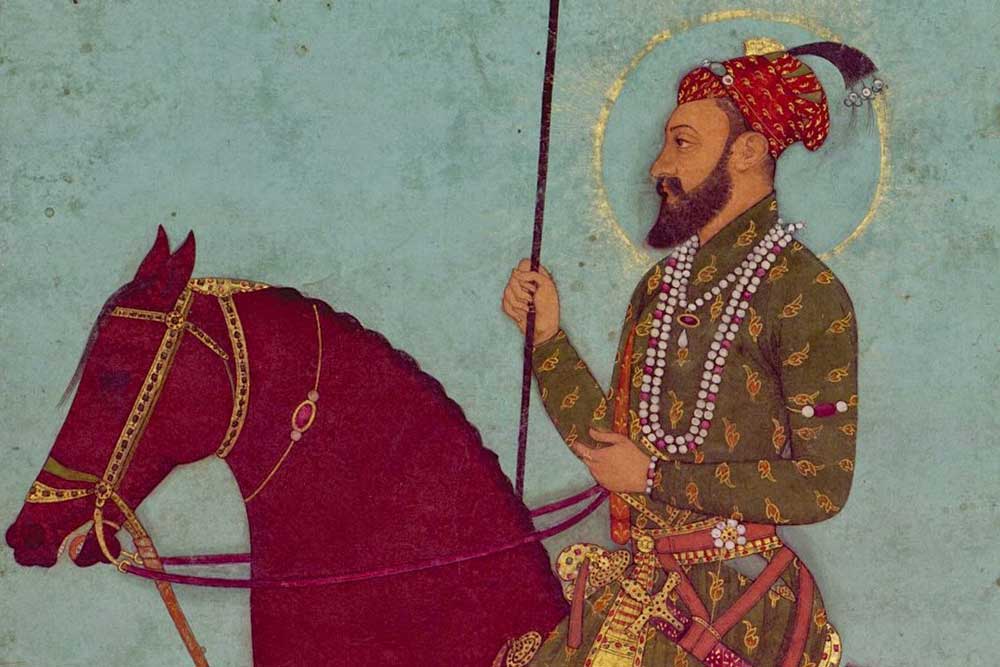

মোগলরা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম শাসক না, সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্বেষণে আসা প্রথম বংশও না। তারপরও তাদের হাত ধরে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তুলনামূলক আধুনিক সমরাস্ত্র, আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও শাসনের ব্যাপারে স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্মতি তৈরি করতে পারা। মোগলদের সময়ে অভিজাতদের সমর্থনও ছিল তাদের শাসনের প্রতি, সব ধর্মের যোদ্ধাদের নিয়ে মোগলরা গঠন করে সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনী।

কালের আবর্তে পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, ভারতীয় উপমহাদেশে শুরু হয় ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন। এই লেখায় আলোচনা করা হবে সেই কারণগুলো নিয়েই।

উত্তরাধিকার নির্ধারণের যুদ্ধ

উসমানী সাম্রাজ্যের মতো মোগল সাম্রাজ্যেও কোনো শাসকের মৃত্যু হলে তার সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকার নির্ধারণের যুদ্ধ শুরু হতো, ভাই হত্যা করতো ভাইকে। উত্তরাধিকার নির্ধারণের এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কাঠামো দুর্বল করে দেয়, দুর্বল করে দেয় শাসনতন্ত্রের স্থিতিশীলতাও। সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলে সম্রাট হুমায়ুন ও তার ভাইদের মধ্যে। ফলে, উত্তরাধিকার-যুদ্ধে জয়ী একজন সম্রাট দ্রুত মারা গেলে আবার তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের মধ্যে কেউ একজনকে মসনদের বসতে হতো। যেমন- সম্রাট আকবর মাত্র তেরো বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন।

ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর অসন্তোষ

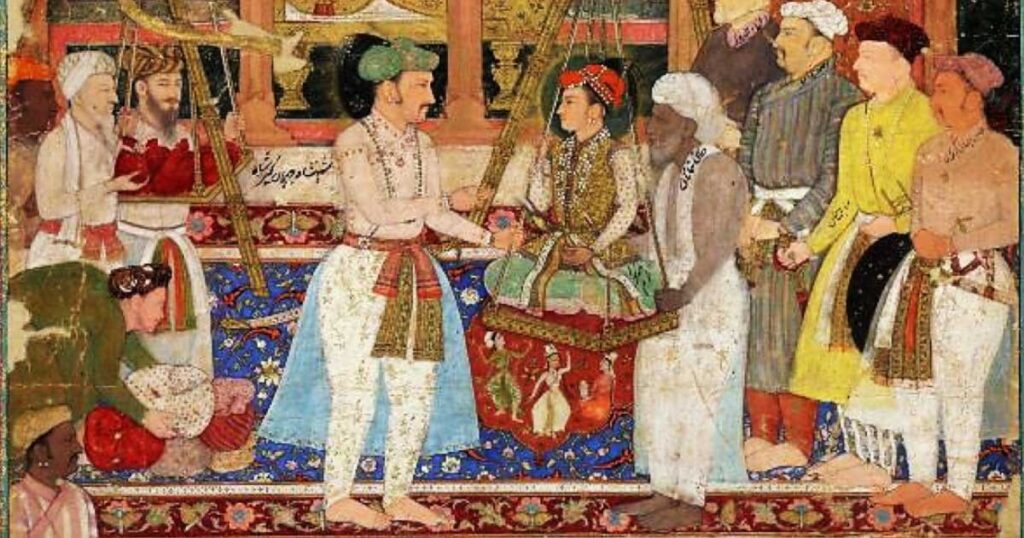

মোগল সাম্রাজ্য কেবল মুসলমানদের তরবারির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং, মোগল সাম্রাজ্যকে ভারতীয় উপমহাদেশের সকল প্রান্তে পৌঁছে দিতে মুসলমান যোদ্ধাদের পাশাপাশি ভূমিকা রেখেছে মারাঠা, রাজপুত, শিখ যোদ্ধারাও। তখন সম্রাট আকবর হিন্দুদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে নেন। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছিল না রাষ্ট্রীয় চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ক্ষমতায় আসার পর এই চিত্র বদলে যায়। রাজপুতরা মোগল সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধ শুরু করে, মোগল বাহিনীকে যুদ্ধ করতে হয় শিখ আর মারাঠাদের সাথেও। সম্রাট আওরঙ্গজেব ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করেন, যেটি তাদের মাঝে নিপীড়নের বোধ আর অবিশ্বাস তৈরি করে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যপ্রীতির কথা বিশ্ববিদিত। তাজমহলের পাশাপাশি তার সময়ে আগ্রার দুর্গ নতুন করে নির্মাণ করা হয়, পরবর্তীতে আগ্রা থেকে রাজধানী স্থানান্তর করেন নতুন তৈরি শহর শাহজাহানবাদে। সেখানে তৈরি হয় আগ্রার দ্বিগুণ আকারের লালকেল্লা। সম্রাট শাহজাহান তার পুরো শাসনামল জুড়েই এই নির্মাণযজ্ঞ চালিয়েছেন। অবকাঠামো নির্মাণের প্রতি তার নেশা মোগল সাম্রাজ্যের রাজকোষ খালি করে দেয়, সাম্রাজ্যকে নিয়ে যায় অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের দিকে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা সামাল দিতে সম্রাট শাহজাহান মাটিতে উৎপাদিত পণ্যের কর দেড়গুণ বৃদ্ধি করেন। কৃষকরা নতুন করের সাথে উৎপাদনের সামঞ্জস্য রাখতে পারছিলেন না, অনেক কৃষক চাষাবাদ বন্ধ করে দেন। সেই কৃষকদের আবার সম্রাট শাহজাহান সামরিক বাহিনীর হুমকির মাধ্যমে বাধ্য করেন চারষাবাদে, তার স্থাপত্য বিলাসের খরচ যোগাতে।

সম্রাট শাহজাহানের সময়ে মোগলদের সাথে দক্ষিণ ভারতের শক্তিগুলোর যুদ্ধ শুরু হয়, সেই যুদ্ধ চলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়েও, যার প্রভাব পড়ে রাজকোষে।

সামরিক বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা

প্রত্যেক সামরিক বাহিনীর কার্যকারিতার সর্বোচ্চ সীমা আছে, সেটি পেরিয়ে গেলে সামরিক বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলাকাঠামো ভেঙে যায়। মোগল সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনী এই সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, এমন প্রমাণ নেই। বরং, সামরিক বাহিনীতে বিশৃঙ্খলার মূল দায় যাবে সম্রাটদের উপর। শেষের দিকে সম্রাটেরা ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে ওঠেন। বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে সামরিক বাহিনীকে কার্যকর রাখার জন্য যে সময় দেয়া দরকার ছিল, তারা সেটি দেননি। উত্তরাধিকার লড়াইয়ের কারণে দুর্বল শাসকরাও মসনদে আসছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর।

সামরিক বাহিনীতে বিশৃঙ্খলার আরেকটি দিক ছিল, যোগ্য অফিসাররা উপরের দিকে প্রমোশন পাচ্ছিলেন না। বরং, বিদ্যমান অফিসারেরা নিজের অনুগত বাহিনীকে নিয়ে সম্পদ অর্জনের বিভিন্ন পথ তৈরি করছিলেন, নিজের অবসরে যাওয়ার সময় নিজের উত্তরাধিকারকে রেখে যাচ্ছিলেন সেই জায়গায়। ফলে, যোগ্য অফিসাররা সামরিক বাহিনীতে নিজেদের অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। একসময় ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে ওঠে সামরিক বাহিনীও।

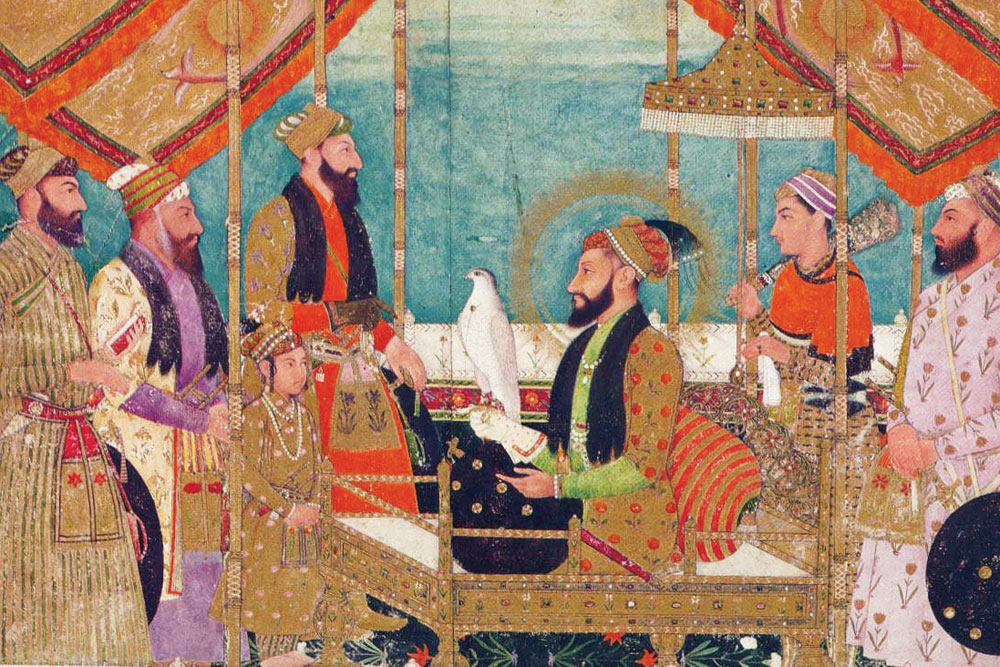

অভিজাতদের মধ্যে বিভাজন

মোগল সাম্রাজ্য ছিল কেন্দ্রীভূত আলমাতন্ত্র নির্ভর একটি সাম্রাজ্য। তখনকার অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যই ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য থেকে রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করেই সাজানো হতো আমলাতন্ত্র।

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য থেকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল জায়গিরদের উপর। জায়গিরদারের অর্জিত রাজস্ব তিনভাগে ভাগ হতো। একভাগ যেত কেন্দ্রীয় রাজকোষে, অপরভাগ যেত জায়গিরের অধীনে থাকা সৈন্যদের খরচে, বাকি একভাগ থাকতো জায়গিরের আমলাতন্ত্র পরিচালনার জন্য। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষদিকে জায়গিরদের মধ্যে অনেকেই অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতায় দায়িত্ব ছেড়ে দেন, ফলে মোগল আমলাতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

জায়গিরদের মধ্যেও বিভাজন ছিল, ছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরের সময়ে মোগলদের প্রায় নিয়মিতই যুদ্ধ করতে হয়েছে। এই সময়ে রাজস্ব সংগ্রহ আরো কঠিন হয়ে ওঠে, জায়গিরদারদের মধ্যে উর্বর জায়গিরের দায়িত্ব পাওয়া নিয়ে শুরু হয় তুমুল প্রতিযোগিতা।

জায়গিরদার বাইরেও মোগল সাম্রাজ্যের অন্য অভিজাতদের মধ্যেও ছিল কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতা, একই প্রতিযোগিতা ছিল মোগল সেনাপতিদের মধ্যেও। অনেক সেনাপতিই মোগলদের সরাসরি কর্তৃত্ব পাশ কাটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নিজেদের রাজ্য, নিজেরাই সেখানে আত্মপ্রকাশ করেন স্বাধীন শাসক হিসেবে।

সমরাস্ত্রে পিছিয়ে পড়া

অভ্যন্তরীণ কারণগুলো মোগল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দেয়, সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়, দুর্বল করে দেয় শাসনতন্ত্রকেও। বিভিন্ন জায়গায় আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন রাজ্য, যাদের উপর মোগল সম্রাটদের সরাসরি কর্তৃত্ব ছিল না। তবে, মোগল সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন হয় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে, যারা পুঁজিবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে তখন ছুটছে দিগ্বিদিক।

ভারতে যখন মোগল সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটছে, ইউরোপে তখন রয়েছে ডজনখানেক সাম্রাজ্য আর শ’খানেক ছোট রাষ্ট্র। এরা ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতো, নিজেদের সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ইউরোপের দেশগুলোতে খুব দ্রুত সমরাস্ত্র শিল্পের আধুনিকায়ন ঘটছিল। একসময় তারা উদ্ভাবন করে স্টিল, যা লোহার চেয়ে অনেক হালকা এবং অধিক ভার বহনে সক্ষম। ফলে, ইউরোপীয়দের হাত ধরে উদ্ভাবিত হয় তুলনামূলক হালকা কামান, আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য সমরাস্ত্র।

স্টিলের আবিষ্কারে ইউরোপে বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তুলনামূলকভাবে হালকা ও অধিক ভার বহনে সক্ষম জাহাজ তৈরি হয়। এই জাহাজ নিয়ে ইউরোপীয় বণিকেরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে জাহাজে পণ্য বোঝাই করে যেত পশ্চিম আফ্রিকায়। পশ্চিম আফ্রিকায় ইউরোপীয় পণ্য বিক্রি করে সেখান থেকে দাস বোঝাই করে যেত উত্তর আমেরিকা আর ক্যারিবীয় অঞ্চলে। সেখানে দাস বিক্রি করে উত্তর আমেরিকা থেকে চিনিজাতীয় দ্রব্য নিয়ে জাহাজগুলো আবার ফিরে আসত ইউরোপে।

বাণিজ্যের নেশাতেই এ সময় ইউরোপীয় বণিকেরা চলে আসেন ভারতীয় উপমহাদেশে। ভারতীয় উপমহাদেশে আসার পর দুটি বিষয় তাদের ক্ষমতা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। প্রথমত, ইউরোপীয় অস্ত্রের অধিক কার্যকারিতা, দ্বিতীয়ত, ভারতীয় উপমহাদেশে কলোনি স্থাপনে কম খরচ এবং শাসনে অধিক মুনাফা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেই ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের শাসনভার তুলে নেয়। মোগলরা নতুন সমরাস্ত্র উদ্ভাবন করে ইউরোপীয় অস্ত্রের সাথে পাল্লা দিতে পারেনি।

.jpeg?w=600)