ইসলামের ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে প্রায় সময়ই আমাদের যে শব্দ-যুগলের মুখোমুখি হতে হয়, তা হলো ‘ইসলামের স্বর্ণযুগ‘। কিন্তু আসলে কোন সময়টাকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়? আর কেনই বা এমনটা বলা হয়ে থাকে? ইসলামের স্বর্ণযুগের উত্থান, সেই সময়কার নানা নিদর্শন এবং পরবর্তীকালীন করুণ পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েই সাজানো হয়েছে আজকের এ বিশেষ আয়োজন।

ইসলামের স্বর্ণযুগের ব্যাপ্তিকাল নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে সময়টা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। কেউ কেউ আবার অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীকে ধরেছেন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে অবশ্য এ সময়কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘায়িত। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ইসলামের স্বর্ণযুগ শেষ হবার প্রায় ছয় শতক পর আসলে এ উপমাটির উদ্ভব হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের নানা সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়েই এ উপমাটি এসেছিলো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- ১৮৬৮ সালে Handbook for Travelers in Syria and Palestine এর লেখক দামাস্কাসের মসজিদগুলোর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, এগুলোকে ‘ইসলামের স্বর্ণযুগের নিদর্শন’-এর মতো লাগছে।

এ সময়ে কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, পন্ডিত, চিত্রকর, দার্শনিক, ভূতত্ত্ববিদ, বণিক, পর্যটক প্রমুখের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ পান্ডিত্য প্রদর্শন করে মানবজাতির শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, আইনশাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে নিজেদের নাম অমর করে রেখে গেছেন। সেই সাথে স্থায়ী করে গেছেন ইসলামী শাসনব্যবস্থার সুনামও।

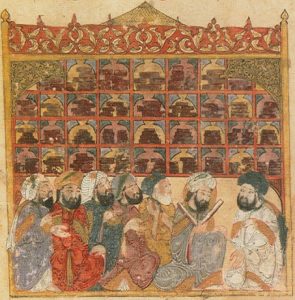

তখনকার সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক কেন্দ্রেই পরিণত হয়েছিলো আজকের ধুঁকতে থাকা মুসলিম সমাজ। বাগদাদে তখন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো House of Wisdom, যেখানে বিশ্বের নানা প্রান্তের মুসলিম-অমুসলিম পন্ডিতেরা এসে জড়ো হতেন। একদিকে তারা যেমন জ্ঞানের বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করতেন, তেমনি প্রাচীন বিভিন্ন শাখার জ্ঞানকে অনুবাদের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতেন। তাদের এ অনুবাদ করার কাজটি যে আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। কারণ শুধুমাত্র সেসব পন্ডিতদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের জন্যই মানবজাতি অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছুই জানতে পেরেছে। প্রথমে সেগুলোকে মূলত আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হলেও কালক্রমে তুর্কী, সিন্ধী, ল্যাটিন, ফার্সি, হিব্রু ইত্যাদি নানা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফলে জ্ঞানের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিলো তা তো না বললেও চলে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, রোম, চীন, ভারত, গ্রীস, মিশর, পারস্য, উত্তর আফ্রিকা, বাইজান্টাইন প্রভৃতি সভ্যতার জ্ঞান নিয়ে চর্চা হতো সেখানে।

শিল্পীর কল্পনায় আব্বাসীয় খেলাফতের যুগের লাইব্রেরীতে চলছে জ্ঞানচর্চা

তখনকার দিনের মুসলিম সমাজকে বলা হয়ে থাকে বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম ‘সত্যিকারের এক বৈশ্বিক সভ্যতা‘ যা কিনা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য বিশ্বের বহু প্রান্ত-ধর্ম-বর্ণ-মানসিকতা-অভিজ্ঞতার মানুষের মিলন ঘটাতে পেরেছিলো। ভারত, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ তথা বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সব প্রান্ত থেকেই জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটতো হাউজ অফ উইজডমে জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে।

স্বর্ণযুগের উত্থানের পেছনের কাহিনী

প্রথমেই আসা যাক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের দিকে। পবিত্র কোরআন শরীফ এবং হাদিসে জ্ঞানার্জনের জন্য সবসময়ই মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। ধর্মীয় এসব অনুপ্রেরণা ছিলো আজকের যুগের পরিচিত অধিকাংশ মুসলিম মনিষীর মূল চালিকাশক্তি।

এরপরেই আসে নতুন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার প্রচেষ্টার কথা। বিভিন্ন সময় যুদ্ধে জয়ের ফলে নতুন নতুন যেসব এলাকা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতো, সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় পরবর্তীতে মনোনিবেশ করতেন তারা। এছাড়া বিভিন্ন ভাষার জ্ঞানকে ধীরে ধীরে আরবি ভাষায় রুপান্তর এবং কালক্রমে অন্যান্য ভাষায় রুপান্তরের কথা তো শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। উমাইয়াদ ও আব্বাসীয় খেলাফতের সময় খ্রিষ্টান ও হিন্দু পন্ডিতেরা আরব ইসলামিক সভ্যতার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। সিরিয়াক ও ভারতীয় দার্শনিকদের অনেক কাজই পরবর্তীতে আরবিতে অনুবাদে সাহায্য করেছিলেন তারা।

সরকারি সাহায্য সহযোগিতার কথাও অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে যাতে দুশ্চিন্তা করা না লাগে সেজন্য এসব কাজে নিয়োজিতদের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, স্থাপন করা হয়েছিলো হাউজ অফ উইজডমের মতো লাইব্রেরি, অনুবাদ কেন্দ্র ও একাডেমি।

প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা তো অবশ্যই বলা লাগবে। ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে তালাসের যুদ্ধে বন্দী চাইনিজদের কাছ থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতি শিখে নেয় মুসলিমরা। পরবর্তীতে এ প্রক্রিয়ার আরো উন্নতি সাধন ছিলো ইসলামের স্বর্ণযুগের উত্থানের পেছনে এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

আব্বাসীয় খেলাফতের যুগে কাগজের উপর লেখা একটি পান্ডুলিপি

আরো কিছু ব্যাপারও এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ তালিকায় প্রথমেই আসবে হজ্বের কথা। বিশ্ব মুসলিমের এ মিলনমেলা একই সাথে নানা চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদানেরও সুযোগ তৈরি করে দিতো। আরবের বণিকদের ভূমিকাও ছিলো এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তারা চীন, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। ব্যবসায় আর্থিক মুনাফার পাশাপাশি সেখান থেকে নানা প্রযুক্তিগত জ্ঞানও নিয়ে আসতেন তারা।

এবার আলোচনা করবো জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে শুরু করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজব্যবস্থা কেমন ছিলো সেই সম্পর্কে। তবে লেখার অতিরিক্ত বড় কলেবর পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে বলে সকল দিক নিয়েই একটু একটু করে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছি।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যে কী পরিমাণ অগ্রগতি অর্জন করেছিলো, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানীর কাজ নিয়ে লিখতে গেলে লেখার আকার অনেক বড় হয়ে যাবে বলে এখন শুধু সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীদের নাম, তাদের গবেষণার ক্ষেত্রসহ উল্লেখ করছি।

রসায়নবিদঃ জাবির ইবন হাইয়্যান, আব্বাস ইবন ফিরনাস, আল-কিন্দী, আল-মাজ্রিতী, আল-খাজিনী, ইবন সিনা, নাসির আল-দীন তুসি, ইবন খালদুন, জাফর আল-সাদিক, খালিদ ইবন ইয়াজিদ প্রমুখ।

ভূতত্ত্ববিদঃ আল-মাসুদী, আল-কিন্দী, ইবন আল-জাজ্জার, আল-মাসিহী, আলী ইবন রিদওয়ান, ইবন সিনা, ইবন রুশ্দ, আহমেদ মুহিউদ্দীন পিরি, ইবন বতুতা, ইবন আল-নাফিস, ইবন জুবায়ের, ইবন খালদুন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

গণিতঃ মুহাম্মদ ইবন মুসা আল-খারিজ্মি, ওমর খৈয়াম, শরাফ আল-দীন আল-তুসি, আল-কারাজি, আল-সামাও’আল, আবু মাহমুদ খোজান্দি, তাহিত ইবন কুর্রাসহ আরো অনেকে।

পদার্থবিজ্ঞানঃ জাফর ইবন সাদিক, আব্বাস ইবন ফিরনাস, আল-সাঘানি, ইবন ইউনুস, আল-কারাজি, আল-হাইথাম, আল-বিরুনি, ইবন বাজ্জাহ, ইবন রুশ্দ প্রমুখ।

অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীঃ ইবন তাইমিয়া, ইবন খালদুন, ইবন আল-নাফিস, আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাজালি, ইবন সিনা, আল-বিরুনি, ইমাম আবু হানিফা প্রমুখ।

জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীঃ ইবন সিরিন, আল-কিন্দী, আল-তাবারী, আল-বালখি, আল-ফারাবী, আল-মাজুসি, ইবন সিনা, আল-বিরুনী, ইবন রুশ্দ, আল হাইথাম প্রমুখ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীঃ সিন্দ ইবন আলী, আলী কুশজি, ইবরাহিম আল-ফাজারি, আল-খারিজ্মি, আল-বালখি, আল-বাত্তানী, আল-ফারাবী, আবু নাস্র মনসুর, আল-হাইথাম, ইবন রুশ্দ, ইবন বাজ্জাহ, নাসির আল-দীন আল-তুসি প্রমুখ।

আল-তুসির প্রতিকৃতি

আল-খারিজ্মির ভাষ্কর্য

ইবন সিনার প্রতিকৃতি

ইবন খালদুনের ভাষ্কর্য

হাসান ইবন আল-হাইথামের প্রতিকৃতি

সমাজ ব্যবস্থা

জ্ঞানের জগত থেকে এবার চলুন ঘুরে আসা যাক তৎকালীন ইসলামী সমাজব্যবস্থা কেমন ছিলো সেই আঙিনা থেকে।

স্বাস্থ্যসেবাঃ স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই শুরু করা যাক স্বাস্থ্যখাতের আলোচনা দিয়েই। তখনকার সমাজেই প্রথম চিকিৎসা দেয়ার আগে ডাক্তারদেরকে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র দেখিয়ে কাজে যোগ দেয়ার প্রচলন শুরু হয়। হাসপাতালগুলো পরিচালনা করতে তিন সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড গঠন করা হতো। নবম শতকে অনেক মুসলিম শহরেই ওষুধের দোকান চালু হয়ে গিয়েছিলো। শুরুতে অবশ্য তাদের জন্য বিশেষ কোনো নিয়ম ছিলো না। পরবর্তীতে খলিফা আল মামুন ও আল মু’তাসিম ফার্মাসিস্টদের জন্য আগে পরীক্ষা দেয়া বাধ্যতামূলক করে দেন। ফার্মেসির শিক্ষার্থীদের জন্য থাকতো বিশেষ প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। দুর্নীতি এড়াতে কোনো ডাক্তারকেই ফার্মেসি খোলা কিংবা ফার্মেসিতে অর্থ বিনিয়োগের অনুমতি দেয়া হতো না। সরকারী পরীক্ষক এসে নিয়মিত বিরতিতেই ফার্মেসিগুলোর মান ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করে দেখতেন।

আগে হাসপাতালগুলো রাতের বেলায় বন্ধ হয়ে যেত। দশম শতাব্দী থেকে রাত-দিন ২৪ ঘন্টাই সেগুলো খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। দরিদ্র কাউকে যাতে অর্থের অভাবে ফিরে যেতে না হয় সেই ব্যাপারটাও নিশ্চিত করা হয়েছিলো, গড়ে উঠেছিলো বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা। উদাহরণস্বরুপ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিশরে গড়ে ওঠা কালাউন হাসপাতালের কথা উল্লেখ করা যায়। ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল, স্থানীয় কিংবা দূর থেকে আগত, চাকুরে-বেকার নির্বিশেষে সবাই সেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেত। জানা যায় যে, হাসপাতালটিতে দৈনিক প্রায় ৪,০০০ রোগী আসতো।

শিক্ষাব্যবস্থাঃ এবার আসা যাক সেই সময়কার শিক্ষাব্যবস্থার কথাবার্তায়। মরক্কোর ফেজ শহরে খ্রিষ্টাব্দে স্থাপন করা হয়েছিলো আল-কারাওউইন বিশ্ববিদ্যালয়। এটি গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তথ্য মোতাবেক বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো এবং একই সাথে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এরপরই আসবে মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যা কিনা ফাতিমীয় খেলাফতের আমলে ৯৭০ (মতান্তরে ৯৭২) খ্রিষ্টাব্দে স্থাপন করা হয়। প্রথমে এটি মাদ্রাসা হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও ১৯৬১ সালে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেয়া হয়। ফাতিমীয় খেলাফতের সময় শিক্ষাব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। খলিফারা পণ্ডিতদের বিশেষ সমাদর করতেন, তাদেরকে সভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়া হতো, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানার্জনের জন্য দেয়া হতো উৎসাহ। সেই সাথে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জ্ঞানার্জনের পথ সুগম করতে গড়ে তোলা হয়েছিলো বিভিন্ন লাইব্রেরী।

আল-কারাওউইন বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রুসেডের সময় ধ্বংস হয়ে যাওয়া ত্রিপলির লাইব্রেরীতে প্রায় ৩০,০০,০০০ বই ছিলো। আফসোস, সবই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো! অনেকের মতে আজকের পাবলিক লাইব্রেরীর ধারণা আসলে এসেছিলো তখনকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীগুলো থেকেই। বিভিন্ন মানসিকতার লোকজনের সমাগমে, চিন্তা-ভাবনার বিনিময়ে নতুন নতুন আইডিয়া জন্ম নিতো প্রতিনিয়ত। কোনো কোনো লাইব্রেরীতে আবার পণ্ডিতদের জন্য থাকার ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ডিং স্কুলের সুব্যবস্থাও ছিলো।

শিক্ষার কথা যখন উঠলো, তাহলে পলিম্যাথদের কথা না বলেও থাকা যাচ্ছে না। পলিম্যাথ বলতে বোঝায় এমন এক ব্যক্তিকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যার সুদক্ষ বিচরণ হয়েছে। স্বর্ণযুগের মুসলিম পলিম্যাথদের মাঝে রয়েছেন আল-বিরুনী, আল-জাহিজ, আল-কিন্দী, ইবন সিনা (ল্যাটিন- Avicenna), আল-ইদ্রিসী, ইবন বাজ্জাহ, ইবন জুহ্র, ইবন তুফাইল, ইবন রুশ্দ (ল্যাটিন- Averroes), আল-সুয়ূতী, জাবির ইবন হাইয়ান, আব্বাস ইবন ফিরনাস, ইবন আল-হাইথাম (ল্যাটিন- Alhazen), ইবন আল-নাফিস, ইবন খালদুন, আল-খারিজ্মী, আল-মাসুদী, আল-মুকাদ্দাসী এবং নাসির আল-দীন আল-তুসী।

অর্থনীতিঃ অর্থনীতিতেও সেই যুগের উন্নতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমে এবং ভারতীয় মহাসাগর থেকে চীনা সাগরের পূর্ব পর্যন্ত ছিলো তাদের বাণিজ্যিক দাপট। বিশাল বড় এ বাণিজ্যিক অবকাঠামো ছিলো দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে ইসলামী সভ্যতার উন্নতির শিখরে আরোহনের অন্যতম চালিকাশক্তি।

কৃষিব্যবস্থাঃ ইসলামের স্বর্ণযুগে কৃষিব্যবস্থায় এতটাই উন্নতি ঘটেছিলো যে, অনেকেই একে ‘আরবের কৃষি বিপ্লব’ বলে থাকেন। বাণিজ্যের সময় বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে খাদ্যশস্য এনে তা নিজেদের মাটিতে উৎপাদনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি মুসলিমদের হাতে নিত্যনতুন কৃষিপ্রযুক্তির উদ্ভব দেখেছে সেই যুগ। ভারত, আফ্রিকা, চীন ইত্যাদি নানা দেশ থেকে খাদ্যশস্য এনে তা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করতেন গবেষকেরা। একই সময়ে ব্যবসায়িক চাহিদা মোতাবেক অর্থকরী ফসল উৎপাদনের জন্যও কাজ শুরু করেছিলেন তারা।

শিল্পোন্নয়নঃ বিভিন্ন শিল্প-কারখানা চালাতে পানি এবং বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগানো শুরু হয়েছিলো। সীমিত পরিসরে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারও শুরু হয়ে গিয়েছিলো। সপ্তম শতাব্দী থেকেই মুসলিম বিশ্বে ওয়াটার মিলের ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিলো। সেই সময়ে মুসলিম বিশ্বে যেসব মিল ছিলো তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ফুলিং মিল, গ্রিস্ট মিল, রাইস হালার, স’ মিল, শিপ মিল, স্ট্যাম্প মিল, স্টিল মিল, সুগার মিল ইত্যাদি। এছাড়া মুসলিম প্রকৌশলীরা ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট, ওয়াটার টার্বাইন উদ্ভাবন করেছিলেন; মিলে গিয়ার লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন তারা, করেছিলেন পানি উত্তোলনের যান্ত্রিক ব্যবস্থাও। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবে এসব উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো।

তখনকার বিভিন্ন শিল্প-কারখানার মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলো জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত জিনিসপত্র, সিরামিক দ্রব্যাদি, রাসায়নিক পদার্থ, পাতন প্রযুক্তি, ঘড়ি, গ্লাস, জলশক্তি ও বায়ুশক্তি চালিত যন্ত্র, কাগজ, মোজাইক, পারফিউম, পেট্রোলিয়াম, ওষুধ, জাহাজ নির্মাণ, সিল্ক, চিনি, বস্ত্র, অস্ত্র নির্মাণ ইত্যাদি।

স্থাপত্যবিদ্যাঃ স্থাপত্যবিদ্যাতেও অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তৎকালীন মুসলিম স্থপতিরা। গ্রেট মস্ক অফ কাইরোওয়ান (তিউনিশিয়া), গ্রেট মস্ক অফ সামারা (ইরাক), আলহাম্বরা প্যালেস, আল হাকিম মসজিদ, গ্রেট মস্ক অফ জিয়ান (চীন) প্রভৃতি স্থাপনাগুলো যেন সেই গৌরবোজ্জ্বল সময়ের স্মৃতি বুকে নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রেট মস্ক অফ কাইরোওয়ান (তিউনিশিয়া)

আলহাম্বরা প্যালেস

আল হাকিম মসজিদ

এসব ছাড়াও শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, নাগরিক জীবনের বহুবিধ উন্নতি, শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় মুসলিম সমাজ অসাধারণ উন্নতির স্বাক্ষর রাখতে সময় হয়েছিলো সেই স্বর্ণযুগে।

স্বর্ণযুগের পরিসমাপ্তি

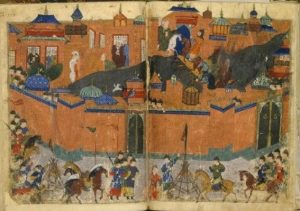

আস্তে আস্তে একসময় বিবর্ণ হতে শুরু করে মুসলিমদের গৌরবমাখা সেই স্বর্ণযুগ। এগারো শতকে শুরু হওয়া ক্রুসেড ক্রমেই অস্থিতিশীল করে তোলে গোটা মুসলিম বিশ্বকে। এর অল্প কিছুদিন পরেই তের শতকে ভেতরে ভেতরে ধুঁকতে থাকা মুসলিম বিশ্বের সামনে এসে দাঁড়ায় আরেক ত্রাস- মঙ্গোলদের আক্রমণ। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ায় গড়ে উঠেছিলো শক্তিশালী মঙ্গোল সাম্রাজ্য। ১২৫৮ সালের ২৯ জানুয়ারি হালাকু খানের নেতৃত্বে মঙ্গোল বাহিনী ও তার মিত্র শক্তিদের সামনে তছনছ হয়ে যায় আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী, তখনকার দিনের অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী বাগদাদ। ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তেরদিন চলা সেই অভিযানে মঙ্গোল বাহিনীতে ছিলো ১,২০,০০০-১,৫০,০০০ সেনা। অপরপক্ষে আব্বাসীয় খেলাফতের সেনাসংখ্যা ছিলো সেই তুলনায় বেশ কম, ৫০,০০০ প্রায়। যুদ্ধে মুসলিমরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মঙ্গোল বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা না গেলেও সেটা ছিলো খুবই নগণ্য। অন্যদিকে আব্বাসীয়দের পক্ষে থাকা সকল সেনাই সেই অভিযানে নিহত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সূত্রানুযায়ী সেই যুদ্ধে প্রায় ২,০০,০০০-৮,০০,০০০ সাধারণ নাগরিক মারা গিয়েছিলেন। অপরদিকে আরব বিশ্বের মতে এ সংখ্যাটি ২০,০০,০০০ প্রায়।

শিল্পীর কল্পনায় মঙ্গোলদের বাগদাদে আক্রমণ

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, মঙ্গোলদের এ আক্রমণই ছিলো ইসলামের সোনালী যুগকে ইতিহাসের অধ্যায়ে পরিণত করার মূল নিয়ামক। কালক্রমে একসময় অটোম্যান সাম্রাজ্য উঠে দাঁড়ালেও ইসলামের সোনালী সেই যুগ আর কখনোই ফিরে আসে নি, বরং সোনালী সেই সূর্য কালে কালে অস্তমিতই হয়েছে।