চর্যাপদ, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিদর্শন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত এই চর্যাপদগুলো সম্পর্কে ১৯০৭ সালের পূর্বে কেউই তেমন কিছু জানত না। ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর হাত ধরেই নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের কতক পদ আবিষ্কৃত হয়। ১৯১৬ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’, ‘সরহপাদ’ ও ‘কৃষ্ণপাদের দোহা’ এবং ‘ডাকার্ণব’- এ চারটি পুঁথি একত্র করে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে মোট চব্বিশজন পদকর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। এরা হলেন: কাহ্ন, কামলি, ভুসুকু, বীণা, সরহ, আর্যদেব, জঅনন্দি, মহিত্তা, শান্তি, লাড়ীডোম্বী, তাড়ক, ভাদে, কুক্কুরী, বিরূ, গুণ্ডরী, চাটিল, ঢেণ্ঢণ, দারিক, ভাদে, কঙ্কণ, ধাম, তন্ত্রী, লুই, ডোম্বী, ও সবর। গানের মধ্যে এবং শেষে তারা আত্ম-পরিচয়জ্ঞাপক পদ জুড়ে দিয়েছেন। একে বলা হয় ‘ভণিতা’। তবে কেউ কেউ নিজ পরিচয় বাদ দিয়ে গুরুর ভণিতা যোগ করেছেন। তাদের নামের শেষে গৌরবসূচক শব্দ ‘পা’ যুক্ত করা হয়েছিল। তবে সবগুলো তাদের আসল নাম নয়। কতক নাম ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: কুক্কুরী, ডোম্বী, শবর, তন্ত্রী, কঙ্কণ ইত্যাদি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে তারা উঠে এসেছিলেন। অনেকে আবার সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর ত্যাগ করেছিলেন পিতৃদত্ত পদবিও। চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপে লিখিত হলেও চর্যাকারদের মধ্যে সকলে বাঙালি ছিলেন না। বাঙালি চর্যাকারদের কথা বললে উঠে আসবে কুক্কুরী, ধাম, লুই, বিরুআ, জঅন্দির নাম। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, লুইপা সর্বপ্রথম চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। আবার ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ধারণা করেন, শবরী ছিলেন প্রাচীনতম চর্যাকার, আর সরহ বা ভুসুকু হচ্ছেন তুলনামূলক আধুনিক। চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদের মালিক হলেন কাহ্নপাদ। তার রচিত পদসংখ্যা সর্বমোট তেরটি। এছাড়া ভুসুকুর আট, সরহের চার, লুই, শান্তি, ও শবরের দুই, এবং বাকিদের একটি করে পদ বিদ্যমান।

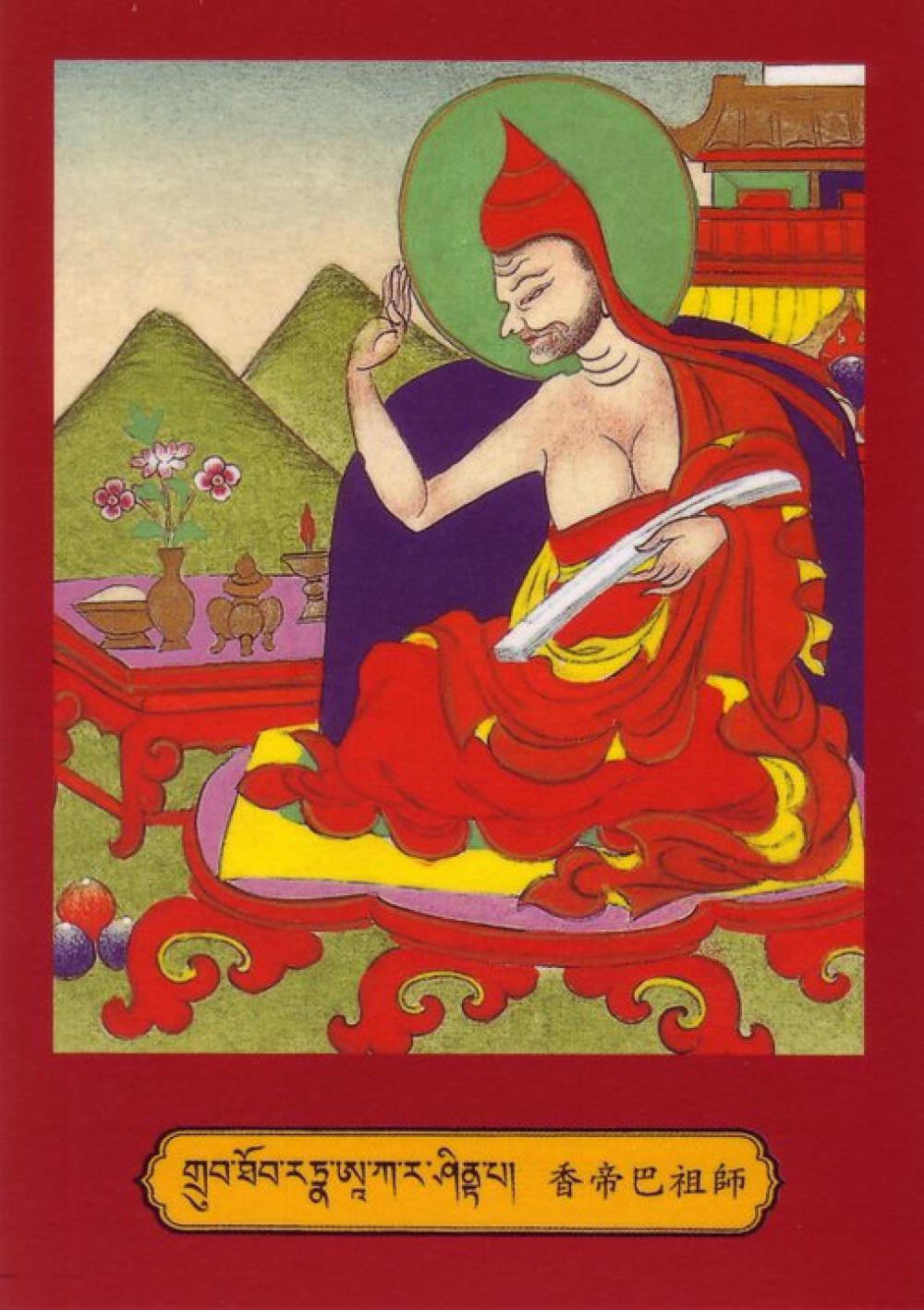

কাহ্ন পা

চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে সর্বাধিক পদ রচনার গৌরব অর্জন করেছেন চর্যাকার কাহ্ন পা। তার তেরটি পদ চর্যাপদে ঠাঁই পেয়েছে। এই সংখ্যাধিক্যের দরুন তাকে ‘শ্রেষ্ঠ চর্যাকার’ বলে অভিহিত করা হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ধারণা করেন, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের দিকে আবির্ভাব ঘটে তার। তিনি কানু পা, কৃষ্ণপাদ প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিলেন। কাহ্ন, কাহ্নূ, কাহ্নু, কাহ্ণ, কাহ্নি, কাহ্নিলা, কাহ্নিল্য ইত্যাদি ভণিতার প্রমাণও মেলে। আবার তাকে সিদ্ধাচার্য, মণ্ডলাচার্য ইত্যাদি উপাধিতেও ভূষিত করা হয়।

কানু পার বাড়ি উড়িষ্যায় হলেও তিনি বাস করতেন সোমপুর বিহারে। কারণ, তিনি সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের যোগী, ভিক্ষু, ও সিদ্ধ ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তিব্বতি বৌদ্ধ লামা তারানাথ মনে করেন, তিনি বাস করতেন বিদ্যানগর নামক স্থানে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গবেষক অধ্যক্ষ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া তার ‘নেত্রকোণা: অতীত ও বর্তমান’ নামক এক রচনায় কাহ্ন পাকে বাংলাদেশের নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া উপজেলার কৃষ্ঠপুর গ্রামের সন্তান বলে দাবী করেছেন।

রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, কাহ্ন পা, কৃষ্ণাচার্য পাদ, কৃষ্ণবজ্র পাদ, বা কৃষ্ণ পাদ, ছিলেন একই ব্যক্তি। তিনি দেবপালের রাজত্বকালের সামসময়িক। চর্যাপদ ছাড়াও তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনায় হাত দিয়েছিলেন। চুরাশিজন বৌদ্ধ মহাসিদ্ধদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিব্বতের ঐতিহ্য অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ বংশজাত কাহ্ন পা ছিলেন বৌদ্ধ মহাসিদ্ধ জলন্ধরীপাদের শিষ্য।

ভুসুকু পা

চর্যাপদে আটটি পদ রচনা করে সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ভুসুকু পা। মজার ব্যাপার হলো, অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ভুসুকু পা-র প্রকৃত নাম হলো শান্তিদেব। ভুসুকু পা নামটি তিনি ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র। সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার আগে তার মা তাকে বলেন, বোধিসত্ত্ব মঞ্জুবজ্রের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে। পথে মঞ্জুবজ্রের এক শিষ্যের সাথে সাক্ষাৎ হয় তার। ওই শিষ্যের কাছেই তিনি টানা ১২ বছর দীক্ষা নিয়ে ‘মঞ্জু-শ্রী-মন্ত্র’তে সিদ্ধ হন। রাজপরিবারের হওয়া সত্ত্বেও শেষ বয়সে এসে তিনি নালন্দায় বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন শুরু করেন। তাই ভুক্তির ভু, সুপ্তির সু, এবং কুটিরের কু- এই তিন আদ্যক্ষর যোগে তার নাম ‘ভুসুকু’ হয়ে যায়। নালন্দায় বসেই তিনি ‘শিক্ষাসমুচ্চয়’ ও ‘বোধিচর্যাবতার’ রচনা করেন ৷ ভুসুকু পাকে নিয়ে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, ভুসুকু পা ৭৫০ সালের দিকে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের ধারণা অনুযায়ী, তিনি জীবিত ছিলেন ধর্মপালের রাজত্বকালে (৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ – ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দ)। কারও কারও মতে, শান্তিদেব ভুসুকু আর চর্যাকার ভুসুকু আলাদা দুই ব্যক্তি।

“আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী”

এই পদ থেকে ধারণা করা হয়, ভুসুকু বাঙালি ছিলেন।

সুকুমার সেনের ভাষায়,

ভুসুকু চর্যাকর্তাদের মধ্যে বেশ অর্বাচীন। পারিভাষিক শব্দের বাহুল্য এবং সন্ধ্যা-সঙ্কেতের আড়ম্বর চর্যাগীতির অনুশীলনে দীর্ঘ গতানুগতিকতারই দ্যোতক।

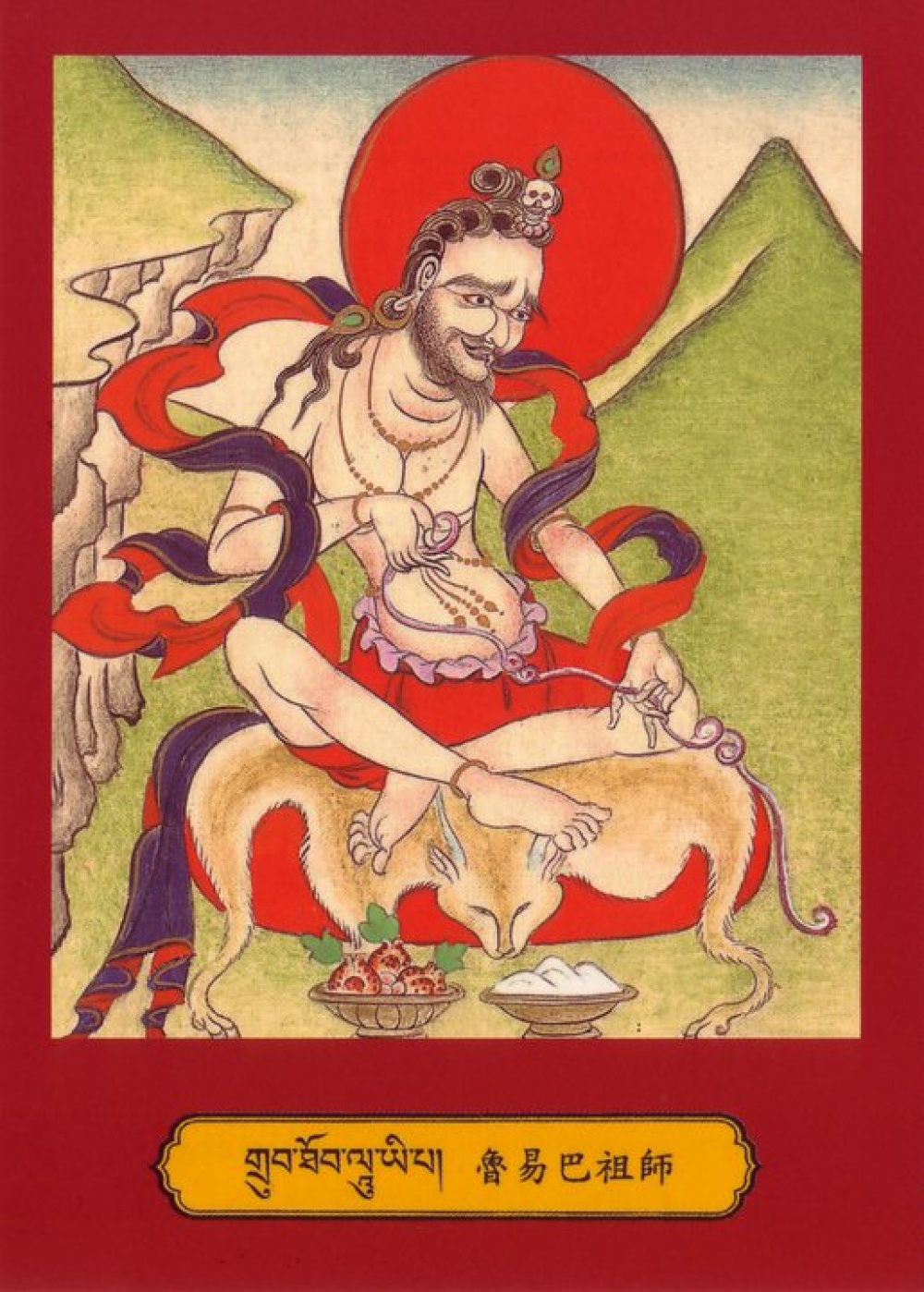

লুই পা

লুই পা আদি সিদ্ধাচার্য বলে বহু গবেষকের কাছে বিবেচিত হলেও, এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং রাহুল সংকৃত্যায়ন। তিনি ৭৩০-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। লুই পার জন্ম উড়িষ্যায় বলে কারও কারও ধারণা। আবার ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, তারানাথের মতে লুই বাংলাদেশের গঙ্গার ধারে কোনো এক জায়গায় বাস করতেন। জীবনের প্রথমদিকে তিনি উদ্যানের রাজার লেখক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তাকে লোকজন ‘সামন্ত শুভ’ নামে চিনত। সংস্কৃত ভাষায় তার রচিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা চার। তিনি ‘ভগবদভিসময়’, ‘অভিসময়বিভঙ্গ’, ‘বুদ্ধোদয়’, ‘বজ্রসত্ত্বসাধন’ ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

চতুরাশিতি সিদ্ধ প্রবৃত্তি গ্রন্থ অনুযায়ী, লুই পা ছিলেন সিংহল দ্বীপের এক রাজার দ্বিতীয় সন্তান। ‘সিংহল দ্বীপ’ নামে প্রাচীনকালে বেশ কিছু স্থানের অস্তিত্ব থাকলেও পণ্ডিতেরা শ্রীলঙ্কা বা ওড্ডিয়ানকে গ্রন্থে বর্ণিত সিংহল দ্বীপ বলে মনে করেছেন।

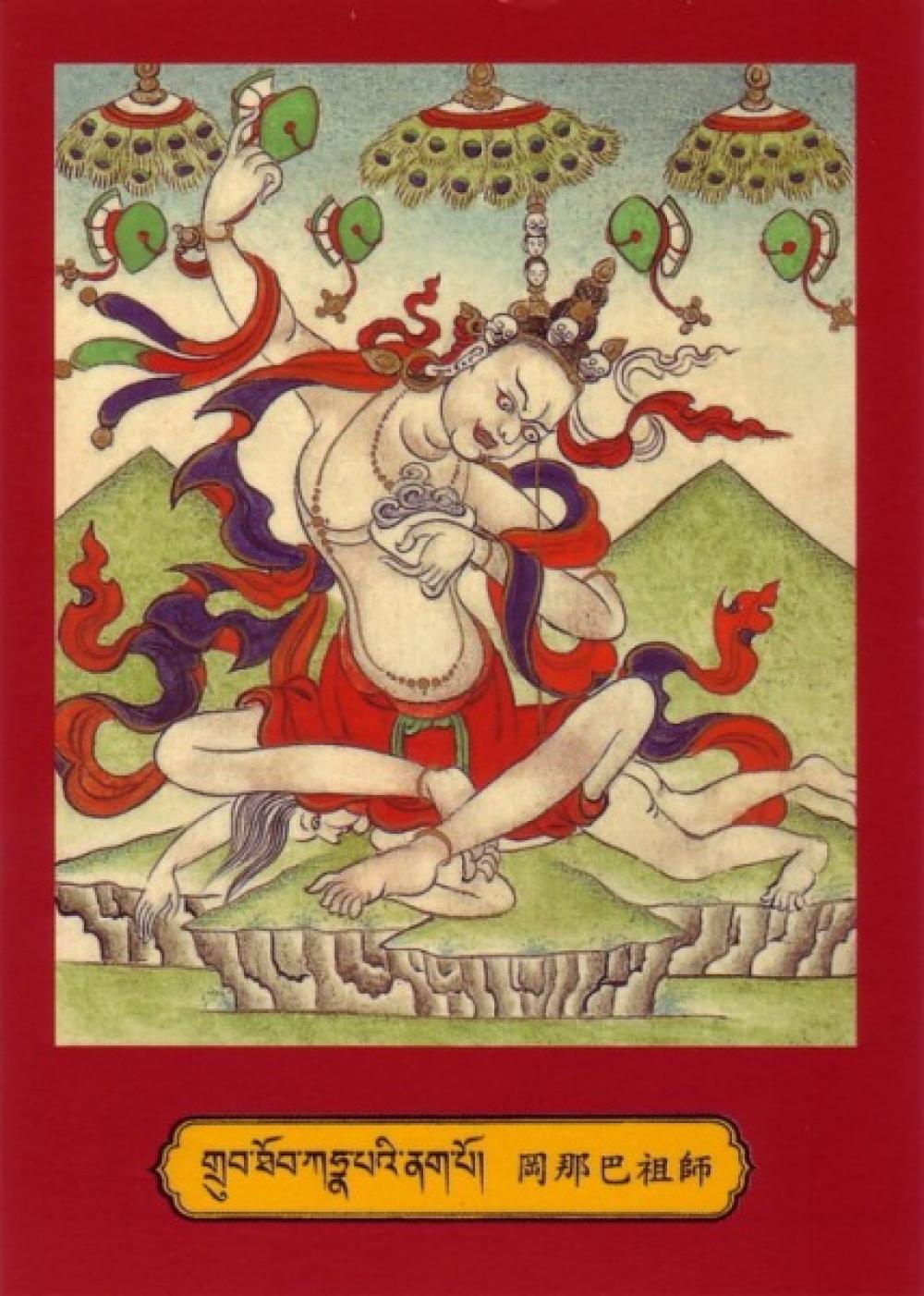

চোস-ব্যুং গ্রন্থে কাছাকাছি বর্ণনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এখানে লুই পাকে ওড্ডিয়ানের রাজা ললিতচন্দ্রের পুত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। লুই পার গুরু শবর পা তাকে চক্রসম্বর তন্ত্র অনুসরণ করতে বলেন। এই তন্ত্রসাধনার পর লুই পা গণচক্র অনুষ্ঠানে চব্বিশজন ডাকিনীকে সাথে নিয়ে এক মৃতদেহ ভক্ষণ করেন। এই ঘটনার পর তিনি ওড্ডিয়ান ত্যাগ করেন। এরপর তিনি গঙ্গা নদীর তীরে মাছের অন্ত্রের স্তূপের পাশে বসে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের সর্বোচ্চ মহামুদ্রা সিদ্ধি লাভ করেন।

তবে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, লুই পা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের আদিসিদ্ধ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ মূলত একই ব্যক্তি। কৌলজ্ঞাননির্ণয় নামক গ্রন্থানুসারে মৎস্যেন্দ্রনাথ হলেন যোগিনী কৌল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। অপরদিকে তারানাথ লুই পাকে যোগিনী ধর্মমতের স্রষ্টা বলে দাবি করেন।

বিরূ পা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দাবি করেন, জালন্ধরী পা ছিলেন বিরূপ পার গুরু। তিনি ছিলেন বাঙালি। দেবপালের রাজ্য ত্রিপুরায় জন্মেছিলেন তিনি। আরেক চর্যাকার ডোম্বী পা ছিলেন তার শিষ্য। আনুমানিক ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তিনি জীবিত ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়ন মনে করেন, বিরূ পা ভিক্ষু রূপে সোমপুর বিহারে বাস করতেন ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। দেবপালের রাজত্বকালের সামসময়িক এই চর্যাকার বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

জনশ্রুতি অনুসারে, বিরূ পা ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। মদ এবং মাংস খাওয়ার অপরাধে তাকে বিহার থেকে বিতাড়িত করা হয়। পরবর্তীতে জাদুবলে তিনি গঙ্গা অতিক্রম করে উড়িষ্যার কনসতি নগরে গিয়ে হাজির হন। সেখানেও বিভিন্ন জাদুবিদ্যার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন তিনি।

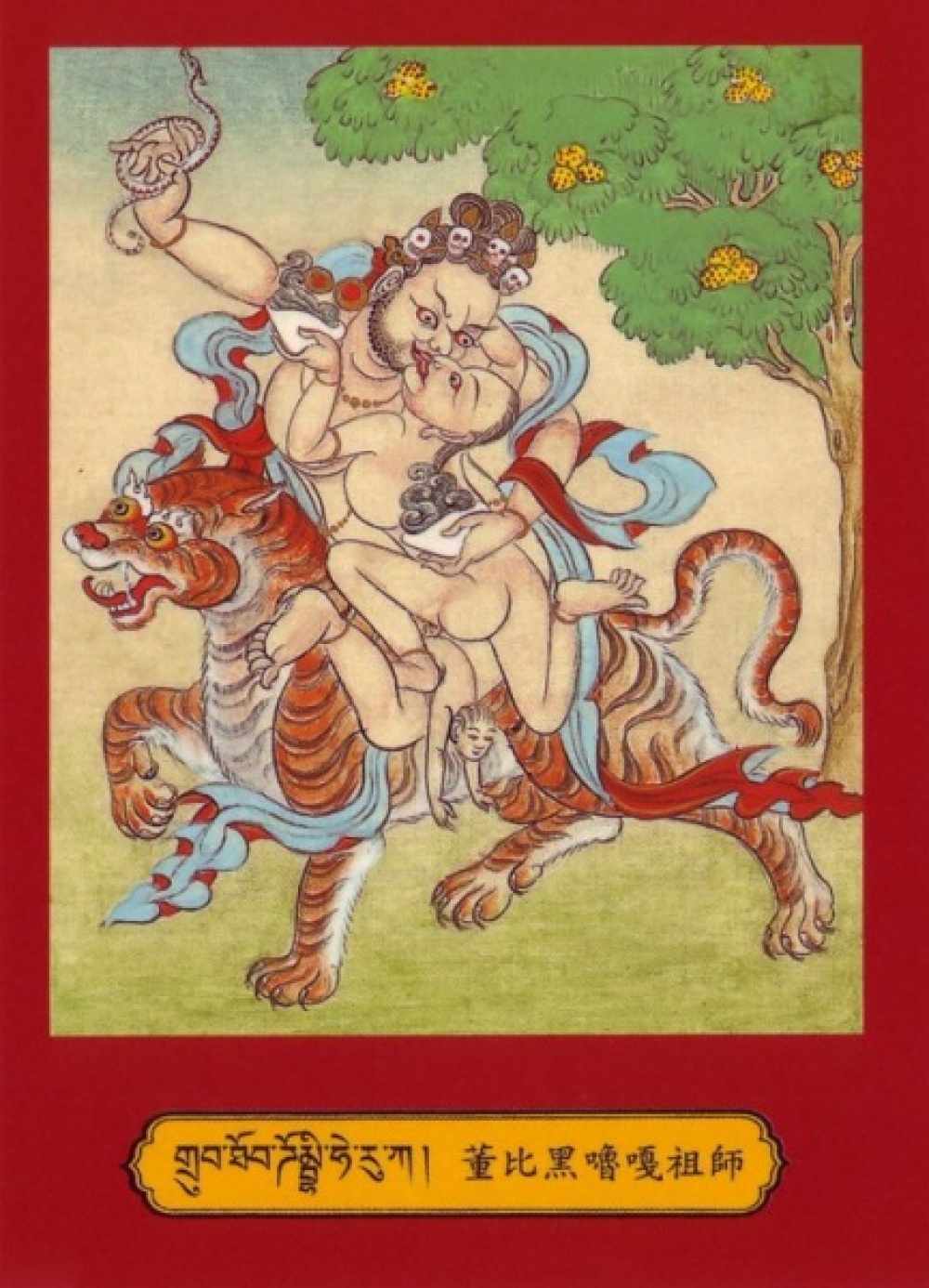

ডোম্বী পা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ডোম্বী পা ছিলেন একজন রাজা। তিনি ত্রিপুরা বা মগধ শাসন করতেন। বিরূ পা ছিলেন তার গুরু। ৭৯০-৮৯০ সালের মধ্যের কোনো একসময় ডোম্বী পা বেঁচে ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, ডোম্বী পার জীবনকালের শেষ সীমা দেবপালের রাজত্বকালের শেষ বর্ষ অবধি, অর্থাৎ ৮৪০ সাল। বর্ণে তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, বাসস্থান ছিল মগধ, এবং তিনি চুরাশি সিদ্ধার একজন।

অনেকে বিশ্বাস করতেন, ডোম্বী পার অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। রাঢ়দেশের হিন্দু রাজা বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি সাধন করায় ডোম্বী সেখানে উপস্থিত হয়ে মন্ত্র দিয়ে সকলকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা কর্ণাটকের সমুচ্চয় রাজার তৈরি ৮০০টি স্তূপ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন বলেও শোনা যায়।

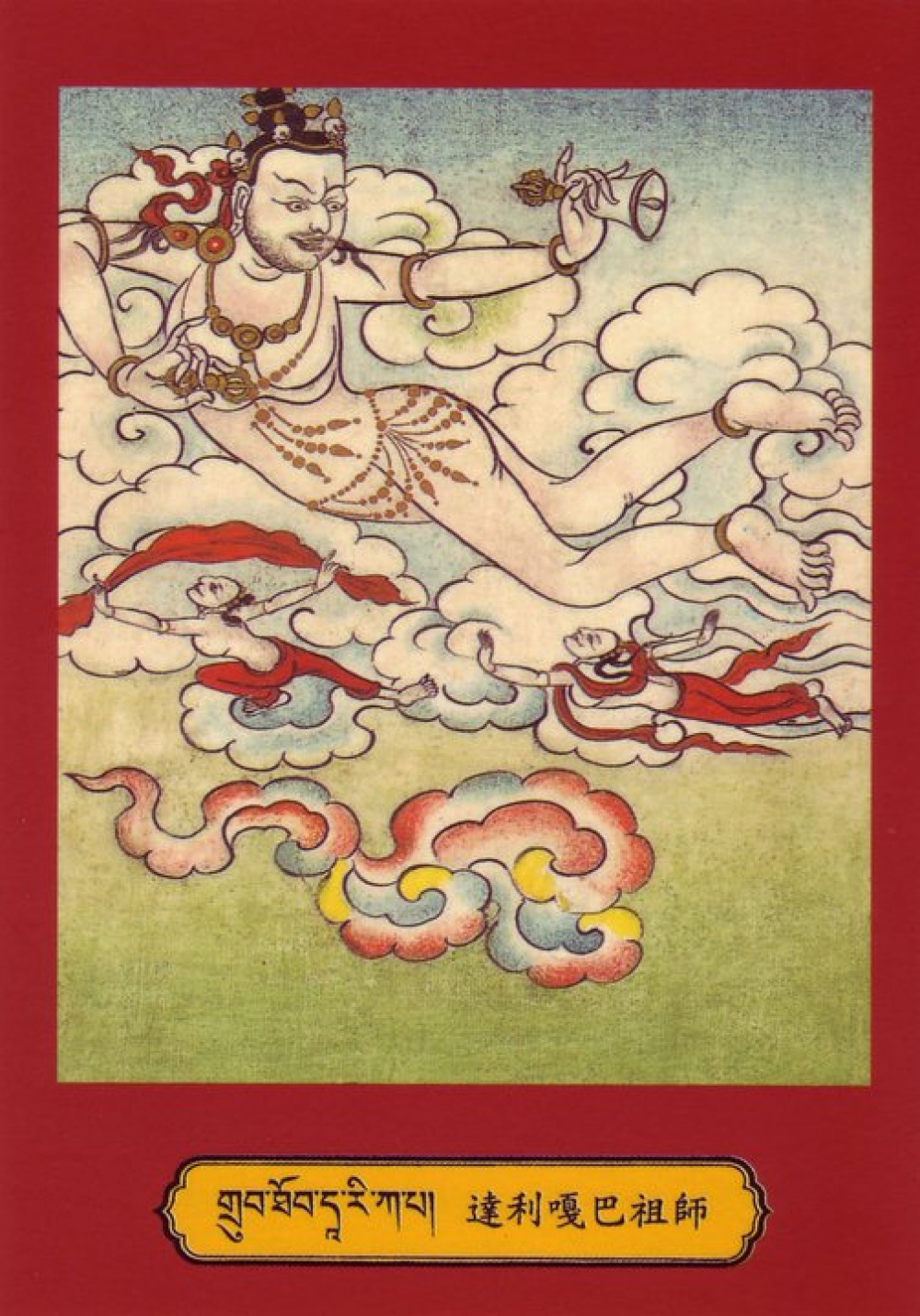

দারিক পা

কেউ কেউ মনে করেন, দারিক পা ছিলেন লুই পার শিষ্য। হিসেবানুযায়ী, তার জীবনকাল অষ্টম শতকের শেষভাগ থেকে নবম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। তিনি প্রাচীন বাংলা ভাষায় চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। মতান্তরে, শালীপুত্রের রাজা ইন্দ্রপালই হলেন দারিক পা। তিনি জন্মেছিলেন উড়িষ্যার শালীপুত্রে। পরবর্তীতে দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি সিদ্ধা হন।

কুক্কুরী পা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জানান, অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে কুক্কুরী পা বর্তমান ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের লোক। রাহুল সংকৃত্যায়ন মনে করেন, কুক্কুরী পা জন্মগ্রহণ করেছিলেন কপিলাবস্তু নামক স্থানে, এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিনি বর্তমান ছিলেন দেবপালের রাজত্বকালে। সর্বোচ্চ ৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকতে পারেন। তারানাথের মতে, সবসময় সাথে একটি কুক্কুরী রাখতেন বলে তিনি কুক্কুরী পা নামে পরিচিত হয়ে যান।

কম্বলাম্বর পা

জনশ্রুতি অনুসারে, ৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে (দেবপালের রাজত্বকালে) পৃথিবীতে বর্তমান থাকা কম্বলাম্বর পা ছিলেন কনকারাম বা কঙ্করের রাজকুমার। তিনি জন্মগ্রহণ করেন উড়িষ্যায়। একইসাথে রাজকুমার, ভিক্ষু, ও সিদ্ধা এই চর্যাকার ছিলেন জালন্ধী পার গুরুজন। কম্বলগীতিকা নামে তার রচিত একটি দোহাগ্রন্থ আছে।

কম্বলাম্বর পার নামকরণ নিয়ে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। তিব্বতি বৌদ্ধ প্রবাদ অনুসারে, কম্বলাম্বর পার নাম প্রথমে কম্বলাম্বর পা ছিল না। একদিন পানাবা পর্বতে ধ্যানরত অবস্থায় থাকাকালীন কিছু ডাকিনী তার পরনের কম্বল ছিড়ে খেয়ে নেয় ও বাকি অংশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। এতে দারুণ ক্রুদ্ধ হন তিনি। অগ্নিমূর্তির রূপ ধারণ করে এই ডাকিনীদের তিনি ভেড়ায় রূপান্তরিত করে দেন। পরবর্তীতে তারা ভয়ে জবুথবু হয়ে খেয়ে নেওয়া কম্বলের টুকরোগুলো বমি করে বের করে দেয়। তিনি সেই টুকরোগুলো কুড়িয়ে সেলাই করে আবার ব্যবহার শুরু করেন। সেই থেকে তার নাম কম্বল পা বা কম্বলাম্বর পা।

আর্যদেব

আর্যদেব ছিলেন কম্বলাম্বর পার সামসময়িক। তার পদে উড়িয়া ভাষার প্রচলন লক্ষ্য করা গেছে। অনুমান করা হয়, তিনি অষ্টম শতকের প্রথম পাদের লোক। তারানাথের মতে, তিনি ছিলেন মেবারের সম্রাট এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য।

কঙ্কণ পা

কঙ্কণ পা ছিলেন কম্বলাম্বরের উত্তরসূরি। তার জীবনকাল নয় শতকের শেষভাগ বলে অনুমিত। জীবনের প্রথমদিকে তিনি ছিলেন বিষ্ণুনগরের রাজা। তিনি দারিকের শিষ্য বলেও ধারণা করা হয়। তার পদে অপভ্রংশের ছাপ লক্ষ্য করা গেছে।

মহীধর পা

মগধে জন্ম নেওয়া এই চর্যাকারের জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৭৫ সাল ধরা হয়। তিনি বিগ্রহ পাল-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। বর্ণে ছিলেন শূদ্র। তার পদের ভাষা ছিল মৈথিলী। মৈথিলী বর্ণমালার সাথে বাংলা লিপির যথেষ্ট মিল রয়েছে। এটি পূর্ব নাগরী লিপি থেকে সৃষ্ট। তিনি কাহ্ন পার শিষ্য নাকি দারিক পার শিষ্য- এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান।

ধাম বা ধর্ম পাদ

ভিক্ষু ও সিদ্ধা ধাম বা ধর্ম পাদের জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৭৫ সাল। তিনি বিক্রমপুরের এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, তিনি বিগ্রহ-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। তার পদে বাংলা ভাষার প্রচলন পাওয়া গেছে। তিনি ছিলেন কাহ্ন পার শিষ্য।

ভাদ্র পা

সিদ্ধা ভাদ্র পার জন্মস্থান নিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং রাহুল সংকৃত্যায়নের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, ভাদ্র পাদ বা ভাদে পাদ জন্মেছিলেন মহিভদ্রে। কাহ্ন পা ছিলেন তার গুরু। আবার রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, তার জন্মস্থান শ্রাবন্তী। পেশায় তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর। তার আবির্ভাবকাল ছিল বিগ্রহ ও নারায়ণ পালের রাজত্বকালের সামসময়িক। তার পদের ভাষা ছিল বাংলা।

শান্তি পা

তার পুরো নাম ছিল শান্তি পা রত্নাকর। প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বাঙালি পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন তার শিষ্য। এগারো শতকের প্রথমভাগে জীবিত থাকা এই চর্যাকার ছিলেন বিক্রমশীলা বিহারের দ্বারপণ্ডিত। তার চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলী।

জয়ানন্দ

বর্ণে ব্রাহ্মণ জয়ানন্দী বা জয়ানন্দ ছিলেন বাংলাদেশের কোনো এক রাজার মন্ত্রী। তার পদে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপের ছাপ (প্রত্ন-মৈথিলী-উড়িয়া-বাংলা-আসামি) পাওয়া যায়।

বীণা পা

নবম শতকে জন্ম নেওয়া বীণা পা বর্ণে ছিলেন ক্ষত্রিয়। তার জন্মস্থান গহুর। তিনি ছিলেন বুদ্ধ পাদের শিষ্য। তার চর্যাপদের ভাষা ছিল বাংলা।

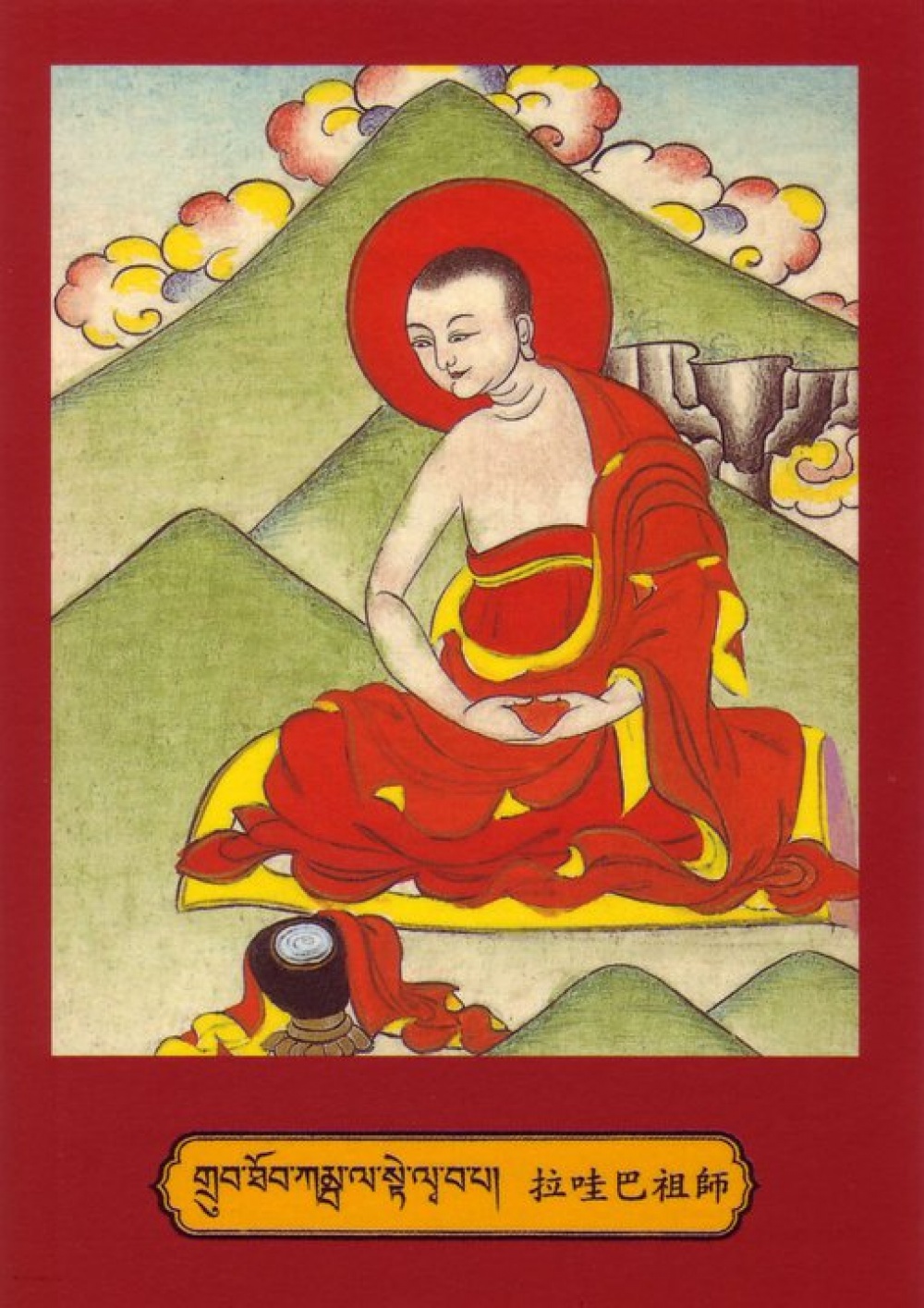

সরহ পা

শান্তি পার মতো তিনিও এগারো শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। রাজ্ঞীদেশ বা উত্তরবঙ্গ-কামরূপ ছিল তার জন্মস্থান। ভিক্ষু ও সিদ্ধা সরহ পা বর্ণে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কামরূপের রাজা রত্নপাল ছিলেন তার শিষ্য। সরহ পা চর্যাপদের ২২, ৩২, ৩৮ এবং ৩৯ নম্বর পদের রচয়িতা ছিলেন। এই পদগুলো রচনায় যে লিপি ব্যবহার করা হয়েছে, এর সাথে ওড়িয়া লিপির মিল পাওয়া যায়। ১১০১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নেপালি ভাষায় তার পদগুলো অনুবাদ করা হয়। এই অনুবাদকর্মের সন্ধান মেলে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে।

তার হাত ধরে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অপভ্রংশ ভাষায় তিনি দোহাকোষ রচনা করেছিলেন। তার চর্যাপদের ভাষা ছিল বঙ্গ-কামরূপী।

তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাকে প্রাচীনতম মহাসিদ্ধ রূপে অনুমান করা হয়। তিনি অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিতের শিষ্য হরিভদ্রের ছাত্র ছিলেন।

গুণ্ডরী পা

ডীশুনগরে জন্ম নেওয়া গুণ্ডরী পা পেশায় ছিলেন লোহার কর্মকার। দেবপালের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন, এবং তার জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৪০ সাল। তিনি ছিলেন সরহ পার প্রশিষ্যের (শিষ্যের ছাত্র) প্রশিষ্য।

ঢেণ্ঢণ পা

দেবপাল-বিগ্রহপালের সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন। জন্মস্থান অবন্তিনগর-উজ্জয়িনী। তিনি ছিলেন বর্ণে তাঁতি ও সিদ্ধা। তার জীবৎকালের ঊর্ধ্বসীমা ৮৪৫ সাল।

চর্যাপদ হলো সদ্য নির্মীয়মাণ বাংলা ভাষার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এর আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলা ভাষার আদি অবস্থা সম্পর্কে অনুমান পাওয়া গেছে। চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলে বিবেচিত হওয়ায় ধারণা পাওয়া গেছে প্রাচীন বাংলার মানুষদের জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে।

বাংলা পাল রাজাদের আমলেই চর্যাগীতিগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। পরবর্তীতে সেন এবং বর্মণ রাজারা এসে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। সেজন্যই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে নেপালে। এ দেশ থেকে বৌদ্ধ বিলুপ্তের সাথে সাথে সারা ভারতবর্ষ থেকেও বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য সবকিছু চর্চার অবসান ঘটেছে। সেই সাথে হারিয়ে গেছে সংস্কৃত, প্রাকৃত, এবং অপভ্রংশে রচিত সকল আদি গ্রন্থ।