মিত্রতা ও জোট গঠন

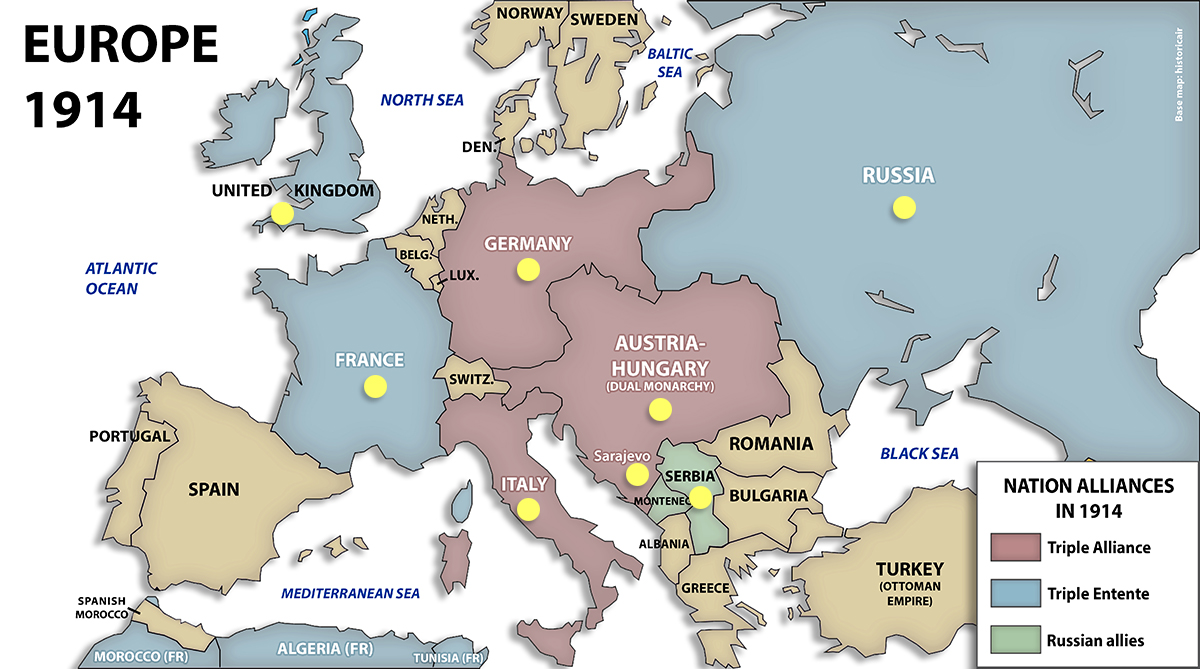

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মূলত দুই জোটের মধ্যে। একটি হচ্ছে মিত্রশক্তি যেখানে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফরাসি সাম্রাজ্য, রাশিয়ান সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য। অন্যটি ছিল কেন্দ্রীয় শক্তি বা অক্ষ শক্তি যেখানে জার্মান সাম্রাজ্য, অটোমান সাম্রাজ্য এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য ছিল।

জোট হলো এমন একটি রাজনৈতিক, সামরিক বা অর্থনৈতিক চুক্তি যেখানে দুই বা ততোধিক দেশ স্বাক্ষর প্রদান করে এবং অধিকাংশ সময়ই একে অপরকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। সামরিক জোটে সাধারণত প্রতিশ্রুতি থাকে যে যুদ্ধ বা আগ্রাসনের সময় স্বাক্ষরকারী দেশগুলো তাদের মিত্রদের সমর্থন করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল জোট গঠন ও মৈত্রীচুক্তি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সৃষ্ট বড় জোটগুলো তৈরির পটভূমি বেশ দীর্ঘ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এর পটভূমি শুরু। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই মূলত জোট তৈরি শুরু যা শেষপর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ভূ-রাজনৈতিক পট দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। এ সময় ইউরোপে শুরু হয় জোট গঠনের খেলা।

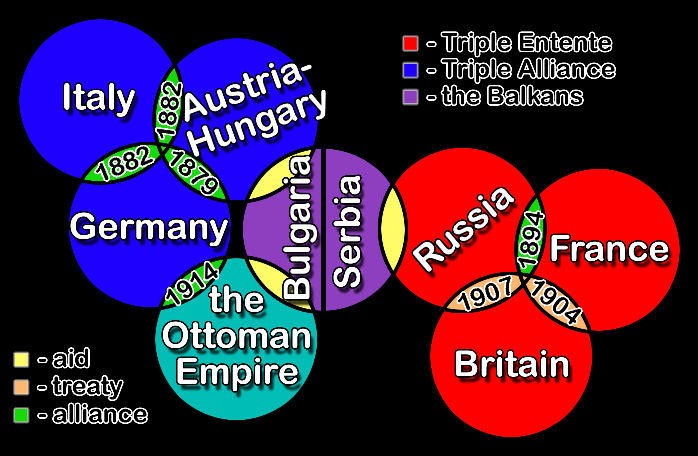

১৮৮২ সালে জার্মানি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এবং ইতালির সাথে একটি জোট তৈরি করে। এই তিন দেশ সিদ্ধান্ত নেয়, ফ্রান্স যদি তাদের কোনো এক দেশকে আক্রমণ করে তবে তারা একে অপরকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। এদিকে আবার অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও ইতালির সাথে জার্মানির তৈরি জোটের বিপরীতে ১৮৯৪ সালে ফ্রান্স ও রাশিয়া জোট তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়।

ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয়ই জার্মানির উত্থানে আতঙ্কিত ছিল। ফলে এই দুই দেশ জার্মানিকে রুখতে জোটবদ্ধ হয়। রাশিয়া ও ফ্রান্সের এই জোট ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ত্রিশক্তি আঁতাতের প্রথম ধাপ। এরপর ১৯০৪ সালে আবার জার্মানিকে রুখতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স একটি মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে ১৯০৭ সালে ব্রিটেন ও রাশিয়া মৈত্রীচুক্তি করে। এগুলো সবই ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ত্রিশক্তি আঁতাতের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

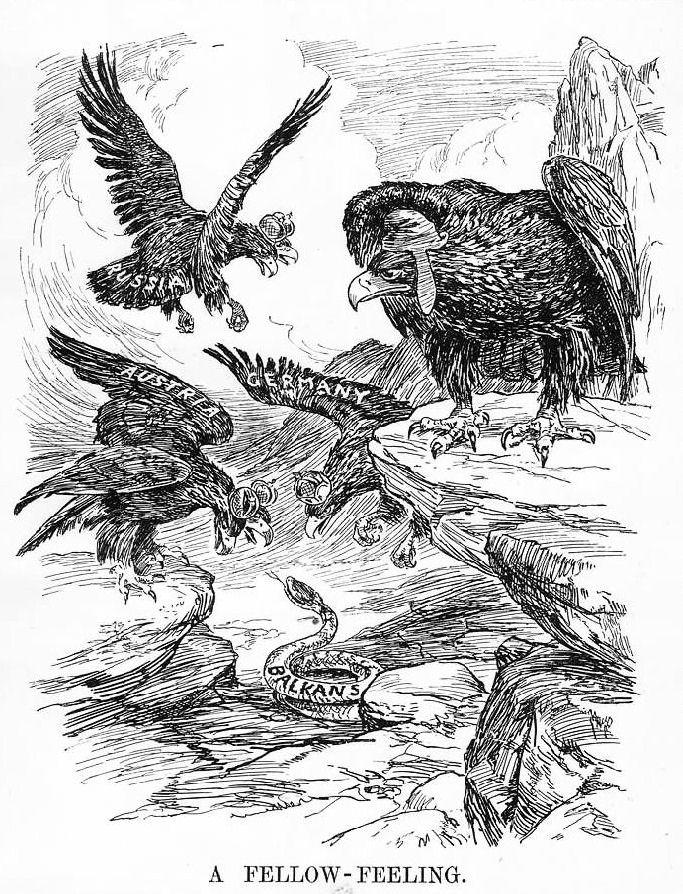

কয়েক বছর পর ১৯০৭ সালে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়া এক ঐতিহাসিক জোট গঠন করে যা ত্রিশক্তি আঁতাত নামে পরিচিত। জার্মান বিরোধী এই জোট স্পষ্টতই জার্মানিকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। জার্মানিকে ঘিরে থাকা এই শক্তিশালী জোটের কারণে জার্মানি অনুভব করে যে, এই জোট তাদের আঞ্চলিক ক্ষমতার জন্য তো হুমকিই, সেই সঙ্গে এটি তাদের অস্তিত্বের জন্যও হুমকিস্বরূপ।

ত্রিশক্তি আঁতাতের সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় ছিল এই যে, তারা সিদ্ধান্ত নেয় জোটের কোনো সদস্য দেশ যদি অন্য জোটের কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে তারাও যুদ্ধে যোগদান করবে। এই বিষয়টিই জার্মানিকে আতঙ্কিত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত ত্রিশক্তি আঁতাত মিত্রবাহিনী গঠন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। যেহেতু এই জোট জার্মানির বিরোধীতার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল, এবার জার্মানিও বৃহত্তর জোট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। জার্মানি এবার অটোমান সাম্রাজ্য এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের সাথে জোট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে ১৯১৪ সালের ২ আগস্ট জার্মানির সাথে অটোমান সাম্রাজ্য জোটবদ্ধ হয়। এমনভাবে জোটগুলো তৈরি হয় যে একটি সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে।

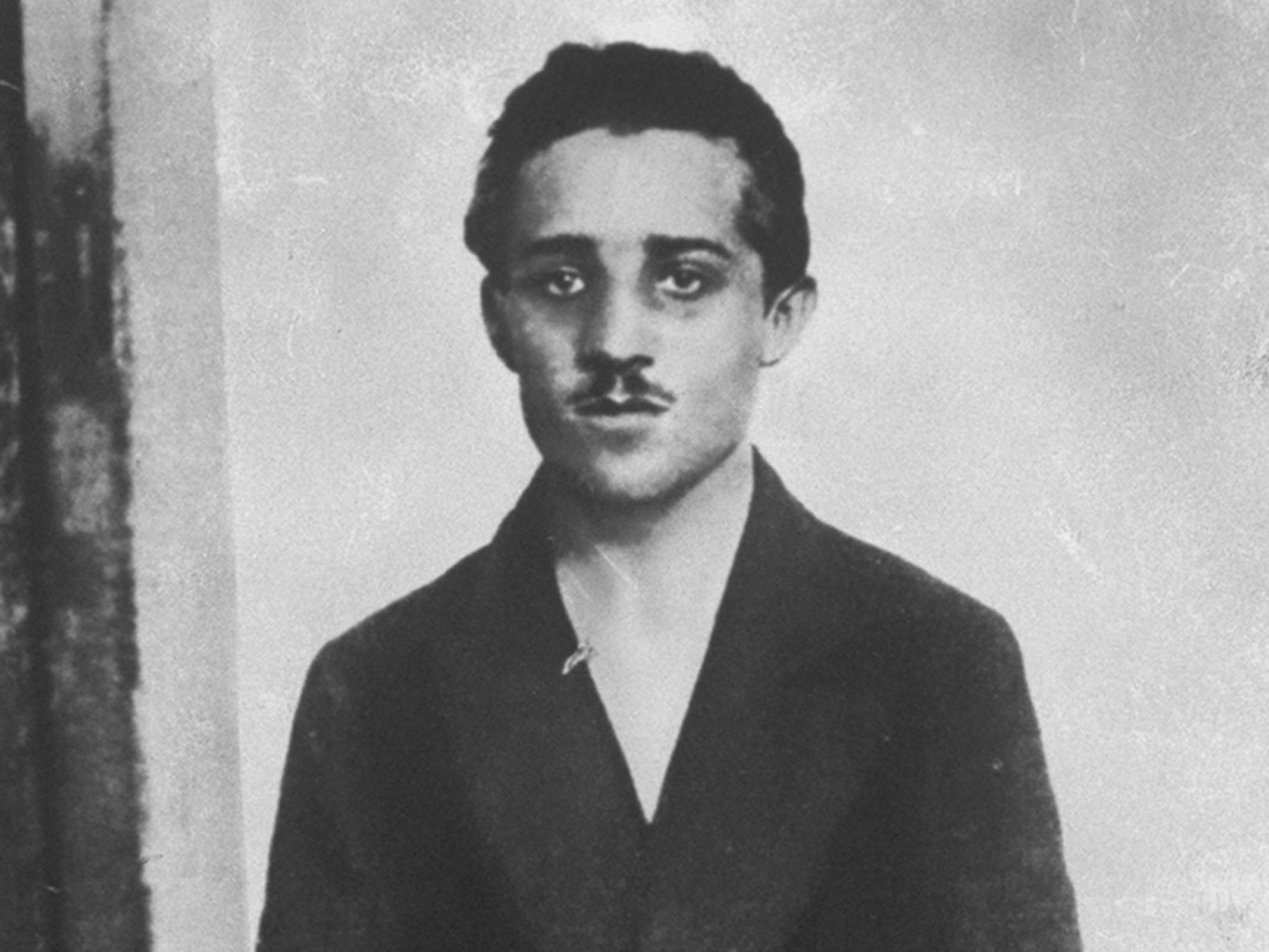

১৯১৪ সালের জুনে যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ডের হত্যাকাণ্ডের পর যে ঘটনাগুলো ঘটে তার মাধ্যমে জোট গঠনের ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুবরাজকে হত্যার পরপরই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সার্বিয়াকে দোষারোপ করে, কারণ যুবরাজের হন্তারক ছিল একজন সার্বিয়ান এবং সে ছিল সার্বিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত ‘ব্ল্যাক হ্যান্ড’ নামক প্যান-স্লাভ জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সদস্য যারা অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য থেকে বসনিয়ার মুক্তি চাইত। এই ঘটনা জুলাই ক্রাইসিসের জন্ম দেয়।

অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য কর্তৃক সার্বিয়াকে দোষারোপের জবাবে রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। সার্বিয়া ছিল রাশিয়ার মিত্র এবং প্যান-স্লাভিজমের বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাশিয়া এটি করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাশিয়ান, সার্বিয়ান এবং অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের তীরবর্তী আরো কয়েকটি জাতি বৃহত্তর স্লাভিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়া বলকান অঞ্চলের স্লাভিক জনগোষ্ঠীকে প্যান-স্লাভিজম ও অর্থোডক্স খ্রিস্টীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত করে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান ও অটোমানদের উক্ত অঞ্চল থেকে হটিয়ে এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিতে আগ্রহী ছিল রাশিয়া। এজন্য রাশিয়া অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সার্বিয়ানদের সমর্থন দেয়।

রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে অবস্থান নেওয়ার পর জার্মানি তার জোটসঙ্গী অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর আগেও ১৯০৮ সালে বসনিয়া দখলের পর জার্মানি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে সমর্থন দিয়েছিল। জার্মানির এমন সমর্থন ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে রাশিয়ার পক্ষ নিতে প্ররোচিত করে। জার্মানি যেহেতু ফ্রান্স ও ব্রিটেন উভয়ের শত্রু ছিল এবং রাশিয়ার সাথে এই দুই দেশের মিত্রতা ছিল তাই তারা রাশিয়াকে সমর্থন করে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য ও সার্বিয়ার মধ্যে শুরু হওয়া টানাপোড়েনে ইউরোপের বড় বড় শক্তিগুলো জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে যে জোটগুলো ছিল তারা তাদের মিত্রদের রক্ষার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

অন্যদিকে ইতালি যদিও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য ও জার্মানির সাথে জোটবদ্ধ ছিল তবুও তারা তাদের সমর্থন করেনি, কারণ আল্পস পর্বতমালা ও অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সাথে ইতালির সংঘাত ছিল। ইতালি পরবর্তীতে যুদ্ধ শুরুর এক বছর পর ১৯১৫ সালে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিতে যোগ দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যদি এই জোটগুলো না হতো তবে হয়তো একে অপরকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতো না আর যুদ্ধও বড় আকারে ছড়িয়ে পড়ত না। যদি জোটগুলো না হতো তবে হয়তো অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও সার্বিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব একটি আঞ্চলিক সংঘাত হিসেবেই সমাপ্ত হতো। কিন্তু জোটবদ্ধতা এই সংঘাতকে বড় আকারে নিয়ে গিয়েছে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। এজন্যই বলা হয়, জোট গঠনই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বড় কারণ।

বসনিয়া সংকট

১৯০৮ সালে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনাকে সংযুক্ত করে নেয়। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত বলকান অঞ্চলের জটিল রাজনীতিকে অধিকতর জটিল করে তোলে। ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী বসনিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে অটোমান সাম্রাজ্য অংশ থাকলেও এটি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের দখলে ও শাসনে ছিল।

কিন্তু ১৯০৮ সালের ৬ অক্টোবর বার্লিন চুক্তি লঙ্ঘন করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বসনিয়াকে সংযুক্ত করে নেয়। একই সময় বুলগেরিয়া অটোমান সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়ার এই সিদ্ধান্তগুলোতে তুর্কীরা অসন্তুষ্ট হয়। পরবর্তীতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি তুরস্ককে ২০ লক্ষ পাউন্ড দিলে তুরস্ক বসনিয়ার উপর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির কর্তৃত্ব মেনে নেয়।

বসনিয়াকে সংযুক্তিকরণের ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা দেখা দেয়। রাশিয়া এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। সার্বিয়াও এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। সার্বিয়া কর্তৃক এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতার কারণ ছিল প্যান-স্লাভ জাতীয়তাবাদ। সার্বিয়া এই অঞ্চলের স্লাভিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছিল আর এর ইন্ধন দেয় রাশিয়া। বসনিয়া যেহেতু স্লাভিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই সার্বিয়া ও রাশিয়া সংযুক্তিকরণের তীব্র বিরোধিতা করে। সার্বিয়ার এমন বিরোধীতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সার্বিয়াকে আক্রমণের হুমকি দেয়।

অন্যদিকে জার্মানি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে সমর্থন দেয়। এমন পরিস্থিতিতে রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায়নি। রাশিয়ার বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালীতে পূর্ণ প্রবেশাধিকার ছিল না, তাই রাশিয়া এই প্রণালীগুলোতে প্রবেশাধিকারের জন্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সমর্থন চায়। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি রাশিয়াকে সমর্থন দিতে রাজি হয়। পরবর্তীতে রাশিয়া বসনিয়াকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্তিকরণ মেনে নেয়।

রাশিয়ার এই সিদ্ধান্তের ফলে যদিও সাময়িকভাবে জন্য একটি বড় যুদ্ধ এড়ানো গিয়েছে, তবুও সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে এবং উত্তেজনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই উত্তেজনা থেকেই শেষ পর্যন্ত অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান যুবরাজকে হত্যা করা হয় যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়।

মরক্কো সংকট

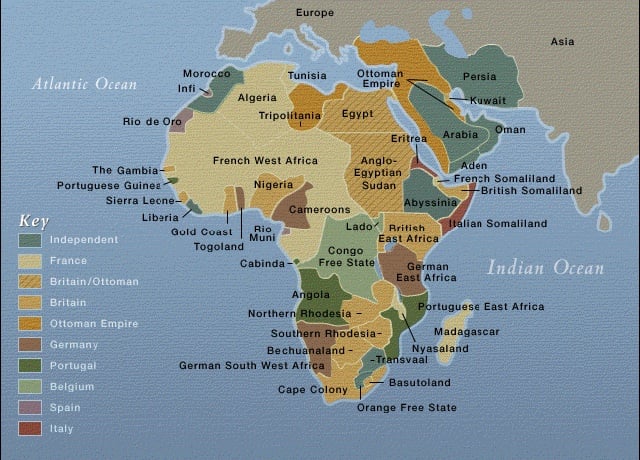

ফরাসিদের সাথে জার্মানদের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। এবার সেই দ্বন্দ্ব ইউরোপ পেরিয়ে আফ্রিকায় বিস্তার ঘটেছে। জার্মানির উত্থান ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জন্য মাথাব্যথার কারণ ছিল। আফ্রিকাতে যেহেতু ব্রিটিশ ও ফরাসিদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তাই জার্মানিকে রাজ্য বিস্তার করতে হলে উল্লিখিত দুই পরাশক্তির স্বার্থে আঘাত হানতেই হতো। জার্মানিও ব্রিটিশ ও ফরাসিদের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতি হিংসাত্মক ছিল। আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছিল। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মরক্কো ছিল একমাত্র দেশ যারা ইউরোপীয়দের থেকে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল।

অন্যান্য আফ্রিকান দেশের অধিকাংশই যখন ইউরোপীয়দের দখলে ছিল, মরোক্কো ছিল তখনও স্বাধীন। ফলে মরক্কোর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ফরাসি ও জার্মানদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। ফ্রান্স মরক্কোর নিয়ন্ত্রণ নিতে আগ্রহী ছিল এবং দেশটির উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছিল। এদিকে আবার ১৯০৪ সালে ফরাসি ও ব্রিটিশদের মধ্যে জোট তৈরি হয় যা জার্মানিকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম ইঙ্গ-ফরাসি (ব্রিটেন ও ফ্রান্স) জোটকে চাপে রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন।

১৯০৫ সালে কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম মরক্কোর সুলতানের পক্ষে সমর্থন জানাতে তাঞ্জিয়ারে যান। সেখানে তিনি মরক্কোর স্বাধীনতার পক্ষে এবং বিদেশী শক্তির (ফ্রান্স) নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে কথা বলেন। এর পেছনে জার্মানির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনের সাথে ফ্রান্সের দূরত্ব তৈরি করা কিন্তু হয়েছে এর উল্টোটা। এর ফলে জার্মানি ফ্রান্সের রোষানলে পড়ে। ব্রিটেনও ফ্রান্সকে সমর্থন করে। ফলশ্রুতিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে উত্তেজনা ও একধরনের রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্পেনের আলজেসিরাস শহরে এক সম্মেলনের মাধ্যমে এই সংকট সাময়িকভাবে নিরসন হয়, কিন্তু কয়েক বছর পর ১৯১১ সালে আবারো সেই সংকট উপস্থিত হয়।

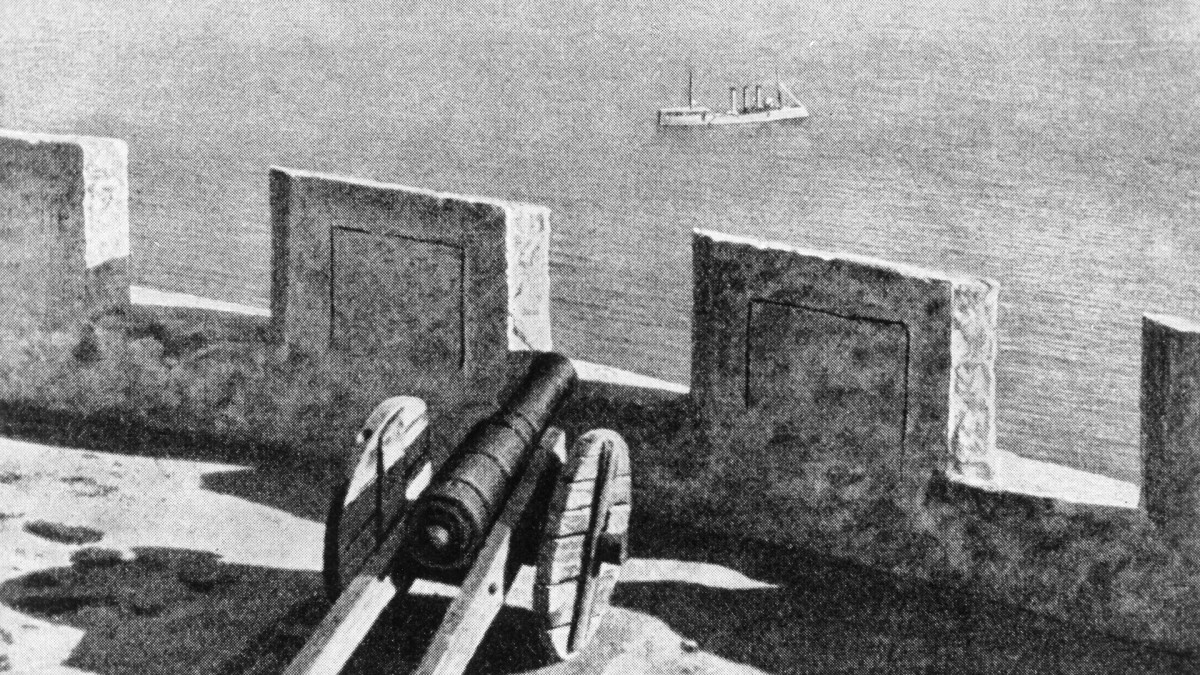

১৯১১ সালে মরক্কোর সুলতানের বিরুদ্ধে দেশটিতে বিদ্রোহ দেখা দিলে ফ্রান্স মরক্কোতে সৈন্য প্রেরণ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় জার্মানি মরক্কো উপকূলে ‘দ্য প্যান্থার’ নামক একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠায়। পরবর্তীতে সম্মেলনের মাধ্যমে এই সংকট সাময়িকভাবে বন্ধ করা গেলেও এর ফলে ইঙ্গ-ফরাসি জোটের সাথে জার্মানির উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ব্রিটেন জার্মানির এই পদক্ষেপকে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জন্য হুমকি এবং চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করে। ফলশ্রুতিতে জার্মানির বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসি জোট আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মরক্কো সংকট ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং ইঙ্গ-ফরাসি জোটকে আরো শক্তিশালী করে, এজন্য মরক্কো সংকটকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বলকান যুদ্ধ

তিনটি প্রধান সাম্রাজ্যের (অটোমান, রাশিয়ান এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথে প্রবেশাধিকার থাকায় বলকান অঞ্চল কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই, বলকান অঞ্চলটি বহু শতাব্দী ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি প্রবেশদ্বার ছিল। সেইসঙ্গে এই অঞ্চল ঘিরে সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ। ছোট্ট একটা অঞ্চলে অনেকগুলো জাতির বসবাস হওয়ায় সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উপরোল্লিখিত তিনটি সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘাত লেগেই ছিল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বলকান রাষ্ট্রসমূহে তুর্কি বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। গ্রিস, সার্বিয়া, রোমানিয়া, মন্টিনেগ্রো ও বুলগেরিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রসমূহ বলকান অঞ্চলে তুর্কী আধিপত্যর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অস্ট্রিয়া বার্লিন চুক্তি (১৮৭৮) ভঙ্গ করে ১৯০৮ সালে তুরস্কের প্রদেশ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে নেয়। জার্মানি আবার অস্ট্রিয়ার এমন সম্প্রসারণবাদকে সমর্থন করে। ১৯১১ সালে তুরস্ক লিবিয়াকে কেন্দ্র করে ইতালির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই সবগুলো ঘটনাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ছিল।

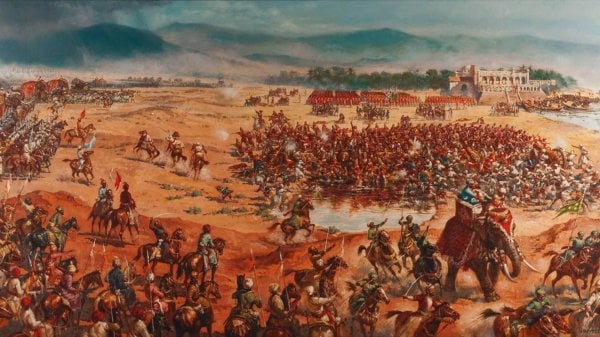

তুরস্কের এমন খারাপ পরিস্থিতির সুযোগে ১৯১২ সালের বসন্তে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া এবং গ্রিসের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে একটি সামরিক জোট তৈরি করা হয়, যা বলকান লিগ নামে পরিচিত। মন্টিনেগ্রোও পরবর্তীতে এই জোটে যোগ দেয়। এই লীগের এজেন্ডা ছিল অটোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের পুরো ইউরোপ থেকে তল্পিতল্পাসহ বিতাড়িত করা। বলকান লিগ প্রায় ৭,৫০,০০০ সৈন্যের বিশাল যুক্তবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়। ১৯১২ সালের ৮ অক্টোবর মন্টিনেগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বলকান যুদ্ধের সূচনা হয়।

পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে বলকান লিগের অন্যান্য সদস্যরাও মন্টিনেগ্রোর দেখানো পথ অনুসরণ করে। বলকান মিত্রবাহিনী সহজেই অটোমানদের পরাস্ত করতে থাকে। থ্রেসে বুলগেরিয়ানরা মূল অটোমান বাহিনীকে পরাজিত করে এবং কনস্টান্টিনোপল উপকূলে অগ্রসর হয়ে অ্যাড্রিয়ানোপলকে অবরোধ করে নেয়। বলকান বাহিনী অনেকগুলো ব্যাটলে সফলতা পায়, অপরদিকে তুর্কী বাহিনী বিপর্যস্ত হয়। এভাবে প্রথম বলকান যুদ্ধে অটোমানরা পরাজিত হয়। প্রথম বলকান যুদ্ধে হারের ফলে বলকান উপদ্বীপ, এমনকি তুরস্কের অভ্যন্তরের অ্যাড্রিয়ানোপলও অটোমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

লন্ডন বৈঠকের মাধ্যমে প্রথম বলকান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলেও বলকান রাষ্ট্রসমূহ আবারও নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। অটোমান সাম্রাজ্য থেকে লাভ করা অঞ্চলসমূহকে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বিরোধের সম্মুখীন হয় তারা। সার্বিয়া আলবেনিয়ার একটা অংশ দখলের চেষ্টা করে। একই সময়ে সার্বদের মধ্যে প্যান-স্লাভ আন্দোলন ও মতাদর্শ বেগবান হতে থাকে। সার্বদের প্যান-স্লাভ মতাদর্শ বেগবান হওয়া এবং সার্বিয়ার সম্প্রসারণ নীতিতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বিচলিত হয়ে বাধা প্রদান করে। সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়ার এই বিরোধের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ নিহিত রয়েছে।

অন্যদিকে বুলগেরিয়া আবার ম্যাসিডোনিয়ার কিছু অংশ দাবি করে। কিন্তু গ্রিস ও সার্বিয়া বুলগেরিয়ার দাবি অস্বীকার করে। ফলে ম্যাসিডোনিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিস ও সার্বিয়ার সাথে বুলগেরিয়ার বিরোধ তৈরি হয়। ১৯১৩ সালের ২৯ জুন বুলগেরিয়া তার প্রতিবেশী গ্রিস ও সার্বিয়া আক্রমণ করে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সূচনা করে। গ্রিস ও সার্বিয়ার প্রতি-আক্রমণ বুলগেরিয়াকে আগের অবস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

এদিকে আবার রোমানিয়া বুলগেরিয়ার একটা অংশ দাবি করে। কিন্তু বুলগেরিয়া সেই দাবি অস্বীকার করলে রোমানিয়া বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। চতুর্দিক থেকে এমন আক্রমণে বুলগেরিয়া দিশেহারা হয়ে যায়। অবশেষে ১৯১৩ সালের ১০ আগস্ট বুলগেরিয়া বুখারেস্ট চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। বুলগেরিয়া প্রথম বলকান যুদ্ধের পর যে অঞ্চল লাভ করে, বুখারেস্টের চুক্তি মোতাবেক তা হস্তচ্যুত হয়। পরবর্তীতে ১৯১৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়া ও অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে কনস্টান্টিনোপল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে অটোমান সাম্রাজ্য কিছু অঞ্চল ফিরে পায়।

বলকান যুদ্ধ ইউরোপের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই যুদ্ধের ফলে পুরো দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের মানচিত্র পরিবর্তন হয়ে যায়। বলকান যুদ্ধের ফলে অ্যাড্রিয়ানোপল ছাড়া সমগ্র ইউরোপ থেকে অটোমানদের বিদায় ঘটে। বলকান যুদ্ধের সবচেয়ে উদ্বেগজনক ব্যাপার ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও সার্বিয়ার মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা। এই উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৪ সালের ২৮ জুন বসনিয়ায় একজন স্লাভ জাতীয়তাবাদীর হাতে অস্ট্রিয়ান যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যান্ড ও তার স্ত্রী নিহত হয়। এর ফলশ্রুতিতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। এজন্য বলা হয়, বলকান জটিলতা থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে।

শেষ কথা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণ কিংবা ঘটনাকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। কয়েক দশক ধরে শুরু হওয়া ঘটনাপ্রবাহ যখন একে অপরের সঙ্গে মিলেছে তখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে একটি বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। উল্লিখিত প্রত্যেকটি কারণ ও ঘটনা একে অপরের সঙ্গে অতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ঘটনা ছাড়া অন্য একটি ঘটনা কল্পনা করা যায় না। একটি কারণ অন্য একটি কারণ কিংবা ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে।

সারাহেভোতে যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ডের হত্যাকাণ্ড ছিল এই ঘটনাপ্রবাহের সর্বশেষ ঘটনা। যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ডের হত্যাকাণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হলেও এর পূর্ববর্তী ঘটনাগুলো না ঘটলে হয়তো এটি একটি বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তে একটি আঞ্চলিক সংঘাতের মাধ্যমেই সমাপ্তি হতে পারতো। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ঘটনাগুলো এমনভাবে ঘটেছিল যে সেদিন যদি যুবরাজকে হত্যা করা না হতো তবুও বিশ্বযুদ্ধ হতো! হয়তো অন্য কোনো অঞ্চল থেকে হতো অথবা অন্য কোনো প্রত্যক্ষ কারণে শুরু হতো, তবুও একটি বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য ছিল।

এই সিরিজের প্রথম পর্বটি পড়তে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন:

.png?w=600)