মানুষ স্বভাবত বিনোদনপ্রিয়। বিনোদন কঠোর কর্মজগতের একঘেয়েমি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। আর বিনোদনকে উচ্চ আসনে তুলে ধরতে প্রয়োজন হয় শিল্প ও নান্দনিক মানসিকতা। আর শিল্পের তৃষ্ণা কম বা বেশি হলেও মানুষের মজ্জাগত।

শিল্প ও বিনোদনের এই তৃষ্ণা তৃপ্ত করতে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন শিল্প মাধ্যম। মানুষ তার নিজের প্রতিভার শক্তিতে তার সৌকর্য বাড়িয়ে তুলেছে। ফলে শিল্প বিনোদনের স্তর ছাড়িয়ে সময়ের সাথে তার জটিলতা বাড়িয়ে তুলেছে। এমনই জটিল এক শিল্পের উদাহরণ মঞ্চশিল্প। সঙ্গীত, অভিনয়, নাচ আর এদের সমন্বয়ে যেন জীবনের ধারণাগত এক চিত্র ফুটে ওঠে।

তবে মঞ্চশিল্প অনেক সময় সত্য অথবা কাল্পনিক বিতর্কেরও সৃষ্টি করে। এর ফলে ক্ষেত্রবিশেষে রোষানল জন্ম নিতে দেখা যায়। আবার সংঘর্ষও তৈরি হয়। ১৯১৩ সালের ২৯ মে ফ্রান্সের প্যারিসে এমনই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিলো।

ইগর স্ত্রাভিনস্কি (১৮৮২-১৯৭১) ছিলেন একজন রাশান নাট্যকার, সঙ্গীত পরিচালক ও পিয়ানো বাদক। শিল্প সমালোচকরা তাকে ২০ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কম্পোজার বলে মনে করেন। সঙ্গীত পরিচালনায় তিনি প্রকারগত বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য শিল্পের কোনো প্রথাগত মতবাদের বাধ্যবাদকতা তাকে আটকে রাখতে পারেনি। তার হাত ধরে তৎকালীন ইউরোপের বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ ব্যালে জনসমক্ষে এসেছিলো।

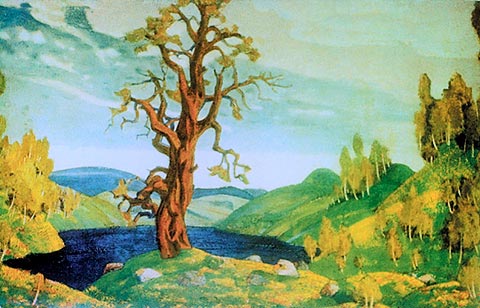

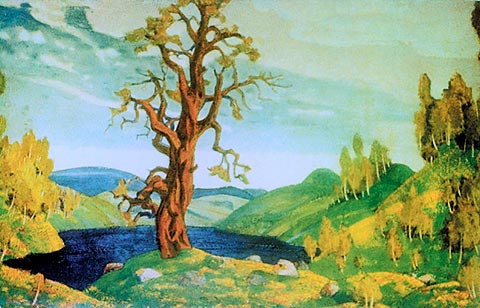

এমনই একটি ব্যালের মঞ্চ প্রদর্শনীয় জন্য তিনি ১৯১৩ সালে প্যারিসে এসেছিলেন। তার নিজের রচিত এই ব্যালের নাম ‘দ্য রাইট অব স্প্রিং’। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এতে কিছুটা অভিনব দৃশ্য রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। বিখ্যাত কোনো গল্প, উপাখ্যান বা রূপকথা এখানে ব্যবহৃত হয়নি। তার বদলে প্যাগান সংস্কৃতি গানের মূর্ছনায় ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এর কস্টিউম ও স্টেজ ডিজাইনার ছিলেন নিকোলাস রোরিখ। আর কোরিওগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছিলেন ভাজলাভ নিজিনস্কি।

এটি স্পন্সর করছিলেন রাশিয়ার তখনকার একজন বিখ্যাত ধনকুবের ও শিল্পসমালোচক সের্গেই দিয়াগিলেভ। তার নিজের Bellet Russes নামের থিয়েটার কোম্পানি ছিলো। স্ত্রানিভস্কি যখন এই ব্যালে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, তখন তার বয়স মাত্র ৩১ বছর। আর ব্যালের জগতে তিনি তেমন বিখ্যাত মানুষ হিসেবে পরিচিতি পাননি।

এই ব্যালে মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবার সময়ই ক্রুদ্ধ দর্শদের মধ্যে থেকে সংঘর্ষ তৈরি হয়েছিলো। এ নিয়ে পরে বিভিন্ন জনশ্রুতি তৈরি হয়েছে।

প্যারিসে তৎকালীন থিয়েটারগুলোর মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত ছিলো থিয়েতার দ্যু সাঁজেলিজি। ১৯১৩ সালের ২৯ মে এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ‘দ্য রাইট অব স্প্রিং’। সেসময়ের খবর অনুযায়ী, মঞ্চের ব্যালেকে কেন্দ্র করে ঘটিত সংঘর্ষ শুধুমাত্র দর্শকদের পছন্দ বা অপছন্দের কারণে হয়নি। প্যারিসে থিয়েটার ও ব্যালের অনুরাগী দর্শকদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি ভাগ ছিলো। প্রথম দলে ছিলো ধনী ও অভিজাত সমাজের দর্শকরা, যারা পছন্দ করতো কিছুটা ট্র্যাডিশনাল ধাঁচে তৈরি করা নাটক। দ্বিতীয় দলে ছিলো তথাকথিত ‘বোহেমিয়ান’ সমাজের দর্শকরা, যারা মঞ্চে সঙ্গীত, নাটক অথবা অভিনয়ে নতুনত্বের পক্ষে ছিলো। ‘দ্য রাইট অব স্প্রিং’ এর অর্কেস্ট্রা পরিচালক পিয়েরে মতুঁ বলেছেন, ব্যালে শুরু হবার প্রায় সাথে সাথেই দর্শকদের এই দুই গ্রুপের মধ্যেই তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। আর তা শেষ অবধি সংঘর্ষে রূপ নেয়। তবে ব্যালে বাধাগ্রস্থ হয়নি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একইভাবে চলেছে।

তখনকার সাংবাদের বিস্তারিত ভাষ্য অনুযায়ী, ব্যালের প্রথম অংশ সমাপ্ত হতেই সংঘর্ষের কারণে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। তবে প্রথম অংশে উল্লেখযোগ্য কোনো রকম বিঘ্ন হয়নি বলেই বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে কিছুটা বিঘ্ন তৈরি হয়েছিলো, যার জন্য নির্দেশকের ইশারায় বেশ কয়েকবার ব্যালের পর্দা নেমে আসে। ব্যালের কম্পোজার জিয়োকামো পুচ্চিনি বলেছেন, ‘এই ব্যালের নির্মাতা নিঃসন্দেহে বদ্ধ পাগল’ এই জাতীয় গালাগাল দর্শকদের সামনের অংশে থেকে জোরে শোনা যাচ্ছিলো।

এক্ষেত্রে একটি ব্যাপার উল্লেখ করার মতো। মঞ্চের ব্যালেকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের এই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী উপস্থিত দর্শকের বক্তব্য, যা তখনকার সংবাদপত্রের মাধ্যমে মানুষ জানতে পেরেছিলো। এমনই একটি বক্তব্য পরস্থিতি বুঝতে কিছুটা সাহায্য করে। এই ভাষ্য অনুযায়ী, মঞ্চের পর্দা উন্মোচনের পর দর্শকের মধ্য থেকে অসন্তোষ তৈরি হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। আর এই অসন্তোষের একটি বিশেষ কারণ ছিলো ব্যালের সঙ্গীতের উপস্থাপন। কারণ, তখনকার পরিচিত সুললিত আর মধুর সুরের বদলে পরীক্ষামূলকভাবে কিছুটা বিশৃঙ্খল আর কর্কশ সুর তৈরি করা হয়েছিলো। অর্কেস্ট্রা নির্ধারিত সুর সমবেতভাবে বাজিয়ে যতই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, দর্শকদের মধ্যে হিংস্রতা ততই বেড়ে চলছিলো।

একপর্যায়ে ব্যালের শিল্পীরা মঞ্চে প্রবেশ করে। ভাসলাভ নিজনস্কি ব্যালের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। এই শিল্পীদের নাচের মধ্যেও বেশ অভিনবত্ব আনা হয়েছিলো। মঞ্চে সঙ্গীতের মতো নাচেও চেষ্টা করা হয়েছিলো পরিচিত ও ক্লাসিক কোনো আঙ্গিক ব্যবহার না করার। নাচের অঙ্গ সঞ্চালন ও স্থান পরিবর্তনের দৃশ্য অস্বাভাবিক ও ভয় জাগানো দৃশ্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিলো। ব্যালে শিল্পীদের নাচের দৃশ্যে যেন ফুটে উঠছিলো প্যাগান কোনো পশুবলির ছবি।

এবারে দর্শকদের চিৎকার ও চেঁচামেচি আগের চেয়ে আরো বেশি জোরালো হয়ে উঠলো। শিল্পরসিক মানুষ যেন পরীক্ষামূলক আয়োজন মেনে নিতে না পেরে একেবারে রেগে আগুন হয়ে গেলো। তাদের চেঁচামেচির কারণে ব্যালের শিল্পীরা অর্কেস্ট্রার শব্দ আর শুনতে পাচ্ছিলো না। নির্দেশক নিজনস্কি বিপদে পড়লেন। তিনি মঞ্চের পেছন থেকে চেঁচিয়ে শিল্পীদের দিকনির্দেশনা দিতে লাগলেন। কিন্তু তাতে বিশৃঙ্খলা কিছু কমেনি।

পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপের দিকে যেতে লাগলো। দর্শকদের মধ্যে দুটো স্পষ্ট ভাগ হয়ে গেলো। এবার তাদের অসন্তোষ আর চেঁচামেচির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। মঞ্চের উদ্দেশ্যে দর্শকসারি থেকে রীতিমতো ঢিল ছোঁড়া হচ্ছিলো। অর্কেস্ট্রার বাদকরা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাজনা না থামিয়ে নির্দেশনা মতো চলতে লাগলেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ ডাকা হলো। পুলিশ এসে প্রায় ৪০ জনের মতো লোককে দর্শকসারি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। পুলিশের উপস্থিতির কারণে পরিস্থিতি আগের চেয়ে কিছুটা শান্ত হলো। দর্শকসারির চেঁচামেচি কিছুটা কমে গেলো। ব্যালে মাঝপথে একটু বিঘ্নের শিকার হলেও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়েছিলো। অসন্তোষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির কাজ ছিলো ভাজলাভ নিজনস্কির। কারণ, ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তিনি পরিস্থিতি বুঝে ব্যালে শিল্পীদের সঠিক নির্দেশনা দিতে পেরেছিলেন।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ১৯১৩ সালের ২৯ মে প্যারিসে ব্যালের মঞ্চে যে দাঙ্গার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো, তার পেছনে দায়ী তৎকালীন ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা। ফ্রান্সের প্যারিস শহর তখন হয়ে উঠেছিলো ঐতিহ্য ও আধুনিকতার একরকম যুদ্ধক্ষেত্র। আর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি জীবনযাত্রা সহজ করার পাশাপাশি পুরনো জীবনধারায় কার্যত ইতি টেনে আনছিলো।

প্যারিসের আইফেল টাওয়ার এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ১৮৮৯ সালে তৈরি হওয়া এই দানবীয় ধাতব স্তম্ভ যেন এতদিনের ঐতিহ্যের সমাপ্তির পতাকা নাড়ছিলো। তার প্রভাব থেকে মঞ্চশিল্পও বাদ রইলো না। ‘দ্য রাইট অব স্প্রিং’ মঞ্চে ফুটিয়ে তোলার সময়ে দর্শকসারির এই অসন্তোষ ও সমবেত ক্ষেপাটে ভাব হয়তো সেই সামাজিক অসন্তুষ্টির এক ভিন্ন রূপ ছিলো। প্রথাগত ইউরো-ক্রিশ্চিয়ান সংস্কৃতির বদলে আদিম প্যাগান সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলার ফল হিসেবে এমন অসন্তোষ জন্ম নিয়েছে, এমন মতও প্রচলিত আছে।

আবার অনেক ঐতিহাসিক বলেন, মঞ্চশিল্পের প্রতিক্রিয়ায় দর্শকসারিতে জন্মানো এই অসন্তোষের আসল কারণ জাতিবিদ্বেষ। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে; বিশেষ করে ফ্রান্সে রাশান সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রতি বিদ্বেষ থাকা খুব একটা বিচিত্র ঘটনা ছিলো না। ব্যালের পরীক্ষামূলক উপস্থাপন নয়, ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বর্ণবাদের একটি বিশেষ রূপ সেদিন মঞ্চে দর্শকসারিতে দেখা গিয়েছিলো- এমন মতও এই ঘটনার পেছনের কারণ হিসেবে বেশ প্রচলিত।

মজার ঘটনা হচ্ছে, এখন শিল্পরসিকরা ইগর স্ত্রাভিনস্কি’র ‘দ্য রাইট অব স্প্রিং’ কে শুধু একটি কালজয়ী শিল্পই মনে করেন না- মঞ্চসজ্জা, নৃত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আধুনিকতার এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে মনে করে থাকেন। পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এর প্রদর্শনী হয়েছে। সব ক্ষেত্রে এটি ২০ শতকের এক অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।