“ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা”– পৃথিবী সম্পর্কে কবির কলমে এরকমই কোমল, নিষ্পাপ, সৌন্দর্যময় প্রতিকৃতি ফুটে উঠে। তবে এই সুন্দর পৃথিবীর বুক বার বার কালিমাযুক্ত হয়েছে অন্যায়, নিপীড়ন ও নির্যাতিতের হাহাকারে। প্রাচীন পৃথিবী থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষই আঘাত হেনেছে মানুষের গৌরবে, দিয়েছে কলঙ্কের বাণ। দাসপ্রথা এদের একটি। বর্তমানে এর চল না থাকলেও ইতিহাস ঘেঁটে দেখলেই পাওয়া যায় নিপীড়িত এসব মানুষের দুর্দশার বাস্তব চিত্র।

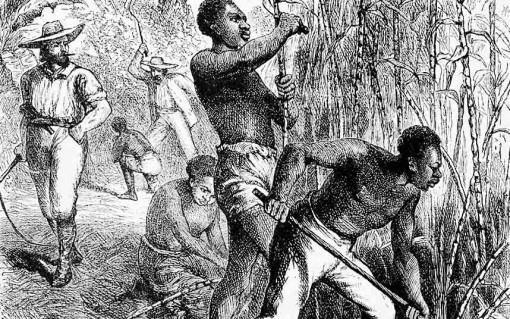

নির্যাতিত দাসরা অমানুষিক অত্যাচার ও নির্মমতার সাক্ষী হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় ১৮৫০ সালের একজন দাসের কথাই ধরা যাক। সে সময়ে একজন দাসের জীবনে খুব বেশি কিছু করার ছিল না। সে তার মনিবের আবাদী ক্ষেত্রভূমিতে অবস্থান করতে পারতো, যেখানে তাকে হাড়ভাঙা খাটুনিনির্ভর জীবন বেছে নিতে হতো। তাকে প্রায়শই বর্বরোচিত শারীরিক শাস্তির মুখোমুখি হতে হতো এবং দিনশেষে একটি অসম্পূর্ণ পরিবারে ফিরতে হতো, কেননা তার চোখের সামনেই তার আপনজনকে বিক্রয় করে দেয়া হতো।

সকল দাসের জীবনাবর্ত হুবহু এমন ছিল না, তবে এরূপ দাসত্বের শৃঙ্খলবন্দী থাকলে একজন দাস নিজের জীবনে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করতে পারে না। সলোমন নর্থাপের লেখা ‘টুয়েলভ ইয়ার্স অ্যা স্লেভ’ বই থেকে নির্মিত চলচ্চিত্র এবং লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও অভিনীত ‘ব্লাড ডায়মন্ড’ চলচ্চিত্রে আমরা কালো চামড়ার দাসদের ওপর নির্মমতার চিত্রায়ন দেখতে পাই। একজন দাসের ভাগ্যে দুই রকমের পরিণাম বেছে নেয়া সম্ভব ছিল: এক, সেভাবেই নির্যাতিত হয়ে অন্তঃসারশূন্য জীবনে নিজেকে তিলে তিলে শেষ করে দেয়া, এবং দুই, পালিয়ে যাওয়া! ঝুঁকিপূর্ণ দ্বিতীয় রাস্তাটিই বেছে নিতে শুরু করে অনেকে, যার ফলস্বরূপ গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক পলায়নপথ ‘দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড’! আমাদের আজকের এই লেখনী এই পালাবার উপায় আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডকে ঘিরেই।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড কী?

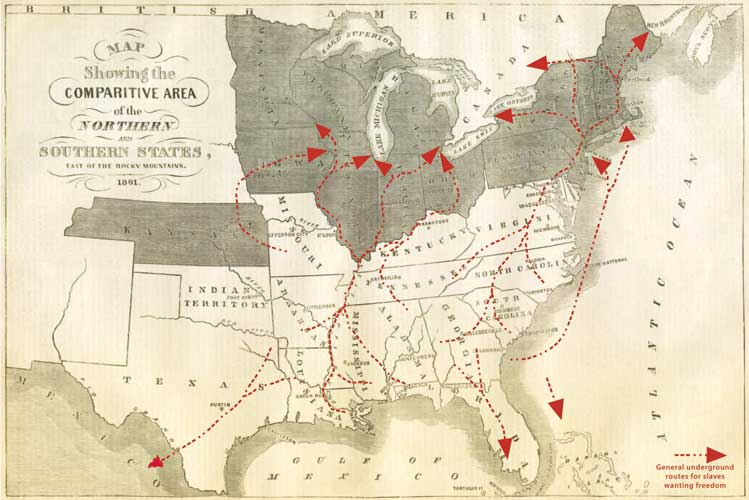

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড মূলত পলায়নপর আফ্রিকান-আমেরিকান দাসদের জন্য একপ্রকার সাহায্যব্যবস্থা, যেন তারা দক্ষিণ থেকে পালিয়ে উত্তরের মুক্ত অঙ্গরাজ্যসমূহ, কানাডা কিংবা অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারতো। গৃহযুদ্ধের পূর্বে উত্তরের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য কিংবা কানাডায় পালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য দাসপ্রথা বিলোপপন্থী মানুষজন বাড়িঘর ও অন্যান্য আশ্রয় এলাকার সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে, তাকেই আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড বলা হয়। এটি উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় দাসপ্রথাবিরোধী পদক্ষেপ ছিল, যার ফলে প্রায় ৩০,০০০-৪০,০০০ ক্রীতদাস পালিয়ে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকায় (কানাডা) চলে আসে।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড একটি রূপক নাম, এবং এই ব্যবস্থার সাথে জড়িত সবকিছুরই এরূপ একটি করে সাংকেতিক নাম ছিল। এই ‘রেলরোড’ তথা পলায়নপথ ধরে পালানো দাসগণ রেলরোডের এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যেতো রাতের আঁধারকে অবলম্বন করে। হ্যারিয়েট টাবম্যান ছিলেন এই আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের সবচেয়ে বিখ্যাত ‘কন্ডাকটর’।

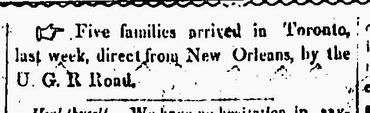

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৩১ সালে, যখন টাইস ডেভিডস নামক এক ক্রীতদাস কেন্টাকি থেকে পালিয়ে ওহাইও চলে আসে এবং তার মনিব তার ভৃত্যকে মুক্তির পথে সাহায্য করার জন্য একটি আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডকে দায়ী করে । ১৮৩৯ সালে ওয়াশিংটনের একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে উল্লেখিত জিম নামক এক পলাতক দাসের দেয়া তথ্যানুযায়ী, নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তার আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড হয়ে বোস্টনে যাবার পরিকল্পনা গড়ে ওঠে।

১৮৬১-৬৫ সালে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের পূর্বে দক্ষিণের কালো চামড়ার দাসগণ তাদের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে উত্তরে কানাডায় চলে আসতো। এই পলায়নকালীন সময়ে দাসপ্রথাবিরোধী মানুষজন তাদেরকে দাসদের বন্দী করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের হাত থেকে রক্ষা করতো এবং এই বিপদসংকুল পলায়নপথের পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছতে সহায়তা করতো। দাসদের সহায়তার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা এই আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড নামক ব্যবস্থাটি ছিলো প্রচুর মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি নেটওয়ার্ক, যা কোনো নির্দিষ্ট সংগঠন কিংবা ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। বরং এটি চালিত হতো অনেক মানুষের দ্বারা, যাদের অনেকেই ছিল সাদা চামড়ার, তবে অবশ্যই বেশিরভাগই ছিল কালো চামড়ার মানুষ।

এই সহায়তাকারী মানুষগুলো শুধুমাত্র পলাতক দাসদের এলাকা বা অঞ্চলভিত্তিকভাবে মানবিক সাহায্য করার চল সম্পর্কে অবগত ছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ অপারেশনটির বিপুলতা ও পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না। অর্থাৎ তারা সকলেই জানতো তারা সাহায্য করছে, আশ্রয় দেয়া ও একস্থান থেকে অন্য নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার মাধ্যমে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের এই ছোট ছোট পরিসরে কাজগুলোই যে সমগ্র ব্যবস্থাকে এতটা বিশদাকারে বিস্তার করেছে, তা সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল ছিল না। তথাপি প্রতি বছর তারা সফলভাবে শতাধিক দাসকে উত্তরমুখে পাঠাতে পারতো। এক হিসেবমতে, এ প্রক্রিয়ায় ১৮১০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চল প্রায় এক লক্ষ দাস হারিয়েছিল।

ইতিহাস ও পূর্বতন পলায়নপথের গল্প

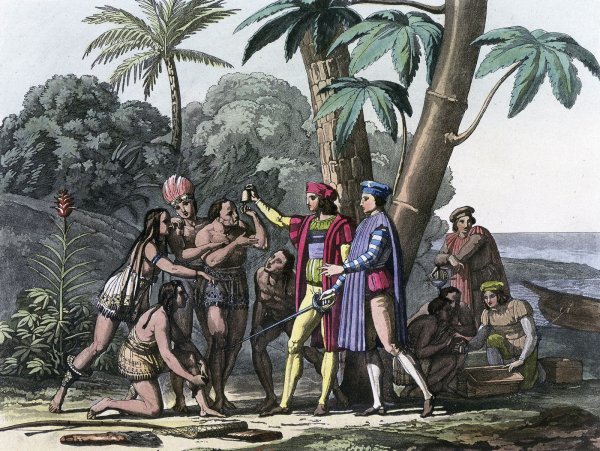

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড হিসেবে আমরা যে ব্যবস্থাটিকে চিনি তার পূর্বে অপর একটি পথে দাসরা পালিয়ে যেতো। এই পূর্বতন পলায়নপথটি দক্ষিণমুখে ফ্লোরিডার দিকে ছিল, যা কি না তৎকালে স্পেনীয় মালিকানাধীন (১৭৬৩-৮৩ ব্যতিরেকে) ছিল। সেই পথটিই দাসদের মুক্তির দিশা ছিলো সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ১৮২১ সালে ফ্লোরিডা যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ারে আসার পূর্ব পর্যন্ত। বলাবাহুল্য, ফ্লোরিডার এই জাতীয়তা পরিবর্তনের কারণই ছিল দাসদের নিরাপদ আবাসভূমি হিসেবে ফ্লোরিডাকে থাকতে না দেয়া।

বর্তমানে যে ব্যবস্থাটিকে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড হিসেবে জানি তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গঠিত হয় এবং এটি ছিল উত্তরমুখী মুক্ত-অঙ্গরাজ্যসমূহ ও কানাডা বরাবর। ১৭৮৬ সালে জর্জ ওয়াশিংটন অভিযোগ করেন কীভাবে তার এক পলাতক ক্রীতদাসকে একদল ‘কোয়েকার’ (Quaker, ‘সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডস’ নামক এক খ্রিস্টীয় দলের সদস্য, যাদের সাধারণ খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের ন্যায় কোনো আনুষ্ঠানিক আচার কিংবা বিশ্বাস নেই এবং এরা কঠোরভাবে সহিংসতা ও যুদ্ধবিরোধী) শ্রেণীর লোক সাহায্য করেছিল, যাদের দলটি গড়েই উঠেছিল এমন কাজের জন্য। দিনে দিনে ব্যবস্থাটি কলেবরে আরো বড় হতে থাকে এবং ১৮৩০ সালের আশেপাশে এর নাম হয়ে যায় ‘দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড’- তৎকালীন নবাগত বাষ্পচালিত রেলব্যবস্থার সাথে মিল রেখে। এর ব্যবহার বেড়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছোয় ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে।

অর্থাৎ, বেশিরভাগ আমেরিকানরা গৃহযুদ্ধের পূর্বে দক্ষিণী ক্রীতদাসদের উত্তরমুখী পলায়নের মঞ্চ হিসেবে যে ব্যবস্থা বা পন্থাটিকে জানেন ও চেনেন আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড নামে, আদপে নামে না হলেও একই কার্যে ব্যবহৃত আরেকটি পলায়নব্যবস্থা এর প্রায় একশ বছরেরও বেশি আগে এর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখে অবস্থিত ছিল। সেই পলায়নপথটি আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের পথ (ডিক্সির চাষভূমি থেকে ওহাইও ও পেনসিলভানিয়ার ক্ষেতজমি হয়ে উত্তরমুখী) না হয়ে ক্যারোলিনার নিম্নাঞ্চল থেকে দক্ষিণে ফ্লোরিডা বরাবর বিস্তৃত ছিল। অনেক আমেরিকান ইন্ডিয়ানসহ তাদের প্রতি সমব্যথী অন্যান্য মানুষ তাদের আশ্রয় দিতো ও ফ্লোরিডার স্পেনীয় অধ্যুষিত অঞ্চলে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতো। এই পথটি ১৬৭০ থেকে আমেরিকান বিপ্লবের পর পর্যন্ত ব্যবহৃত হতো। তাদের পলায়নপথ শুধু দক্ষিণে ফ্লোরিডা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর পাশাপাশি তারা মেক্সিকো, ক্যারিবিয়ান এবং আমেরিকান ওয়েস্টেও পালিয়ে যেতো।

এই ‘রেলরোড’ এর ব্যবস্থার কারণেই বোঝা যায় কেন দক্ষিণ ক্যারোলিনার গুল্লাহ এবং ফ্লোরিডা ও জর্জিয়ার গিচে নামক দাস বংশোদ্ভূতদের মধ্যে এখনো ক্রীতদাসীয় সংস্কৃতির ছাপ পাওয়া যায় উত্তরপূর্ব ফ্লোরিডার উপকূল জুড়ে।

দাসত্বের বেড়াজালে জর্জরিত দাসদের কানে একসময় উড়ো খবর আসে, যদি তারা প্রায় ৫০০ মাইলের আবাদীক্ষেত্র ও ইন্ডিয়ান জিম্মি এলাকা অতিক্রম করে সেইন্ট অগাস্টিনে পৌঁছতে পারে, তাহলে তারা মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করবে। এভাবেই, ১৬৮৭ সালে আটজন পুরুষ, তিনজন নারী ও একটি ৩ বছরের শিশু সম্বলিত প্রথম আফ্রিকান ক্রীতদাসের দলটি ফ্লোরিডা এসে পৌঁছায় এবং স্প্যানিশরা তাদের স্বাগত জানায়। এক বছর পর চার্লসটনে অবস্থিত তাদের পূর্ববর্তী মনিবেরা তাদের মালিকানা দাবি করে, যার উত্তরে স্প্যানিশ গভর্নর সাফ না বলে দেন। পূর্বে ক্রীতদাস হিসেবে জীবন কাটানো মানুষগুলো ততদিনে কার্যকরীভাবে কর্মে নিয়োজিত হয়ে পড়েছে, ক্যাথোলিসিজমে দীক্ষিত হয়েছে এবং কেউ কেউ বিয়ের মাধ্যমে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করে ফেলেছে। পাঁচ বছর পর স্পেনের দ্বিতীয় চার্লস তাদের মুক্ত করে দিয়ে ফ্লোরিডাকে দাসদের আনুষ্ঠানিক দাস-অভয়ারণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এতে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো থেকে পালিয়ে সেইন্ট অগাস্টিনে আসার ব্যাপারে অন্য দাসেরাও উৎসাহিত হয়।

এভাবেই, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের পূর্বসূরী ফ্লোরিডাগামী পলায়নপথের উৎপত্তি। ১৭৩৮ সালের মধ্যে প্রায় ৩৮ জন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ তাদের পরিবারসহ সেইন্ট অগাস্টিনে এসে পৌঁছে এবং তারাই কালো চামড়ার মানুষের মুক্ত শহরের উদ্বোধনী সদস্য, যে অঞ্চলটি কি না পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ারে চলে যাবে।

আমেরিকান বিপ্লবের পর থেকে যখন উত্তরের অঙ্গরাজ্যসমূহ দাসপ্রথার বিলোপসাধন শুরু করে, সেই প্রাক্কালে, উত্তরদিক মানেই স্বাধীনতার সুবাস হিসেবে ধরা দিয়েছিল অনেক দাসের কাছে। তাদের মধ্যে প্রবচনের মতো চালু হয়ে যায়, “Following the North Star could lead to freedom”, অর্থাৎ ধ্রুবতারা অনুসরণে স্বাধীনতা/মুক্তি/স্বতন্ত্রতা মিলবে। অনেক সময় রূপক কিংবা সুরেলা আধ্যাত্মিক বাণীর মাধ্যমেও এসকল নির্দেশনা ছড়িয়ে দেয়া হতো। উদাহরণস্বরূপ, “Follow the Drinking Gourd” সূচক আধ্যাত্মিক কথাটি বলতে বড় আকারের লাঙ্গল ও ধ্রুবতারাকে বোঝাতো, যা কি না উত্তরদিকে কানাডার প্রতি দিকনির্দেশ করতো। এই উত্তরমুখী পথেই বর্তমানে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড হিসেবে পরিচিত গুপ্তব্যবস্থাটির চল ছিল।

যেভাবে চালিত হতো আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রধানত ফিলাডেলফিয়ানির্ভর একদল দাসপ্রথা বিলোপকামী মানুষের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। কয়েক দশকের মধ্যে তা একটি সুসংগঠিত গতিশীল যোগাযোগব্যবস্থায় উপনীত হয়। আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড নামক এই গুপ্ত যোগাযোগব্যবস্থা আদতে কোনো রেলপথ ছিলো না এবং রেললাইনের সাথে এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এটি একপ্রকার জটিল, গোপনীয় যোগসূত্র যা মানুষ ও নিরাপদ আবাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল এবং এটি দক্ষিণের চাষজমির দাসত্বের শেকলে বন্দী ক্রীতদাসদের উত্তরে পৌঁছে দিয়ে মুক্তির আলো দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হতো।

এই সংযোজক যোগাযোগসূত্রটি নানা ধরনের দাসত্ববিরোধী মানুষের দ্বারা চালিত হতো, যারা মানবাধিকার ও সমতায় বিশ্বাসী ছিল। এর মধ্যে ছিল মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, তাদের সঙ্গী দাস, কিছু শ্বেতাঙ্গ, দাসদের প্রতি সমব্যথী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, কোয়েকার, ধর্মীয় দল, মেথডিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট, নগর বাসিন্দা ও চাষী, অসংখ্য আমেরিকান ও কানাডিয়ান পুরুষ ও মহিলা।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড আদতে কোনো ভূগর্ভস্থ কিছু বা রেলপথ না হলেও এর নাম যেহেতু করা হয়েছে রেলের নামানুসারে, তাই এতে রেল থেকে অনুপ্রাণিত অনেক সাংকেতিক শব্দ ব্যবহৃত হতো। এটা করা হতো যেন দাসবন্দীকারী ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণের কাছ থেকে এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি গোপন রাখা যায়। এই সমগ্র ব্যবস্থাটিতে রেলপথের আনুষঙ্গিক যেসব শব্দ ব্যবহার করতো তা হলো-

স্টেশন, ডিপো, সেফহাউজ

যেসকল বাড়িঘর ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পলাতক দাসগণ আশ্রয় নিতো ও আহার করতো সেসব স্থাপনা এসকল নামে পরিচিত ছিল। এর মধ্যে ব্যক্তিগত বাড়ি, গির্জা, এমনকি স্কুলঘরও ছিল।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড ব্যবস্থায় স্টেশন যোগ কিংবা বাতিল করা হতো স্টেশনের মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে। যদি নতুন মালিক দাসপ্রথার সমর্থক হতো কিংবা আবাসস্থলটি যে একটি স্টেশন তা জানাজানি হয়ে যেতো, তাহলে প্যাসেঞ্জার ও কন্ডাক্টরদের বাধ্য হয়ে নতুন স্টেশন খুঁজে নিতে হতো।

স্টেশন নির্বাচন ও তা গড়ে তোলা খুব নিভৃতে করা হতো, শুধুমাত্র মৌখিক বার্তালাপের মাধ্যমেই তা করা হতো। খুব কম মানুষই এই গোপনীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতেন, যাতে সাহায্যপ্রার্থী পলাতক দাস ও স্টেশন মালিকের সুরক্ষা নিশ্চিত থাকে। কেননা, একবার ধরা পড়ে গেলে দাসদের পুনরায় দাসবৃত্তিতে বাধ্য করা হতো, দাসদের সাহায্যকারীদের বরণ করতে হতো গ্রেফতার ও জেলের সাজা। এই নিয়ম দাসপ্রথা সমর্থক ও বিরোধী উভয়প্রকার অঙ্গরাজ্যসমূহের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

স্টেশনমাস্টার

যারা এ আশ্রয়স্থলগুলোর দায়িত্বে ছিলেন; তারা শরণার্থীদের আশ্রয় দিতেন, তাদের খাবার সরবরাহ করতেন, পোশাক পরিবর্তনের জন্য পোশাকের যোগান দিতেন, আশ্রয়, লুকিয়ে থাকা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেন, অর্থসাহায্য করতেন ও পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতেন।

দাসপ্রথা বিলোপকামী কৃষ্ণাঙ্গ উইলিয়াম স্টিল পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ার একটি স্টেশনের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি কানাডাগামী বহু মুক্তিকামী মানুষকে সহায়তা করেন এবং তার স্টেশনে থাকা পুরুষ, নারী ও শিশুদের তালিকা করেন, যার মধ্যে হ্যারিয়েট টাবম্যান ও তার যাত্রীরাও ছিল।

জার্মেইন লোগুয়েন ছিলেন আরেকজন কৃষ্ণাঙ্গ স্টেশনমাস্টার এবং দাসপ্রথা বিলোপ আন্দোলনের একজন নেতা। তিনি নিউইয়র্কের সাইরাকিউজে একটি স্টেশন চালাতেন, ১৮৩৭-৪১ সাল অবধি হ্যামিল্টন ও আপার কানাডার সেইন্ট ক্যাথরিনসে মুক্তভাবে থাকার পর যেখানে (সাইরাকিউজ) তিনি পাকাপাকিভাবে স্থায়ী হয়ে যান। জনসম্মুখে বক্তব্য ও দাসত্ববিরোধী সংবাদপত্রে তার লেখনীর কারণে তাকে ‘আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড কিং’ নামে অভিহিত করা হতো।

পুরুষদের পাশাপাশি অসংখ্য নারীও ছিলেন স্টেশনমাস্টার। কোয়েকারদের অন্তর্ভুক্ত নারী লুক্রেসিয়া মট, লরা হাভিল্যান্ড এবং হেনরিয়েটা বাউয়ার্স ডুতার্তে হলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। অন্যান্য অনেক নারীও তাদের স্বামীর সঙ্গে মিলিতভাবে স্টেশন চালানোর কাজ করতেন।

প্যাসেঞ্জার, কার্গো, প্যাকেজ, ফ্রেইট

এই সাংকেতিক শব্দগুলো পলায়নপর দাসদের বোঝাতে ব্যবহৃত হতো।

টার্মিনাল

স্টেশনসমূহ বিভিন্ন শহর ও নগরে অবস্থিত ছিল, যেগুলোকে ডাকা হতো ‘টার্মিনাল’ নামে। অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নেবার এ স্থানসমূহ কখনো কখনো চিহ্নিত করা যেতো তাদের জানালায় জ্বালানো মোমবাতি কিংবা কৌশলে সামনের আঙিনায় ঝোলানো লণ্ঠনের মাধ্যমে।

স্টকহোল্ডার

অর্থ কিংবা মালামাল দান করে এই ব্যবস্থাটিকে সচল রাখতে অবদানকারী ব্যক্তিবর্গ এ নামে অভিহিত ছিলেন।

কন্ডাক্টর

যিনি এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ক্রীতদাসদের নিয়ে যেতেন। তাদের কাজ ছিল এই পলায়নপথে পলাতক দাসদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই কাজে তারা স্থল ও জলপথের নানা মাধ্যম ব্যবহার করতেন। ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হ্যারিয়েট টাবম্যান ছিলেন একজন বিখ্যাত কন্ডাক্টর।

ক্রীতদাসদের জন্য পালিয়ে উত্তরে চলে যাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। প্রথমে তাদের মনিবের থেকে তাদের পালাতে হতো। এবং অনেক ক্ষেত্রেই এর অর্থ ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব পুঁজির ওপর নির্ভর করা। অনেকসময় একজন ‘কন্ডাকটর’ ক্রীতদাসের বেশে একটি ক্ষেতখামারে প্রবেশ করতো এবং এরপর তাদের নিয়ে পালিয়ে উত্তরমুখে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো। এই পলাতক দাসগণ এভাবে স্থানান্তরিত হতো রাত্রিকালীন সময়ে। এই সময়টুকুতে তারা সাধারণত ১০-২০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে পরবর্তী স্টেশনে যেতো, যেখানে তারা সাধারণত গোলাবাড়ি কিংবা অন্যান্য সহজে গণমানুষের চোখে পড়ে না এমন কোথাও আশ্রয় নিয়ে বিশ্রাম ও আহারাদি গ্রহণ করতো। যখন তারা সেখানে অপেক্ষা করতো, পরবর্তী স্টেশনমাস্টারকে তাদের আগমনী বার্তা জানিয়ে সতর্ক করে দেয়া হতো।

পালিয়ে আসা দাসগণ ট্রেন ও নৌকায় করেও যাতায়াত করতো, যার জন্য কখনো কখনো তাদের অর্থ খরচের মাধ্যমে ভাড়া মেটাতে হতো। এছাড়াও অর্থের প্রয়োজন ছিল পলায়নপথে তাদের বাহ্যিক অবয়ব উন্নত রাখার জন্য, কেননা শতচ্ছিন্ন কাপড়ে একজন কালো চামড়ার পুরুষ, মহিলা ও শিশু অবশ্যই সন্দেহের উদ্রেক করবে। এই অর্থের যোগান আসতো কখনো এককভাবে ব্যক্তিদের থেকে কিংবা নানান ধরনের দলের অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে, যাদের মধ্যে ভিজিল্যান্স কমিটিও (সাধারণ মানুষের সমন্বয়ে গঠিত দল, যারা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল, কেননা সরকার প্রণীত প্রশাসনিক অবকাঠামোগুলোর ওপর এ ব্যাপারে তারা অনাস্থাশীল ছিল) ছিল। এই কমিটিগুলো উত্তরের বড় বড় নগর ও শহরগুলোতে ক্রমশ বেড়ে উঠেছিল, বিশেষভাবে নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং বোস্টনে। অর্থ যোগাড়ের পাশাপাশি তারা পলাতক দাসদের খাবার, আশ্রয়স্থল ও অর্থের যোগানও দিতো এবং তাদেরকে চাকরি খুঁজতে সহায়তা ও সুপারিশপত্র দেবার মাধ্যমে সে অঞ্চলের কোনো একটি সমাজে স্থায়ীকরণের কাজটি করতো।

টিকেট এজেন্ট

যারা নিরাপদ স্থানান্তরকরণ ও স্থানান্তর ব্যবস্থা সমন্বয় করতেন তারাই এই নামে পরিচিত ছিলেন। তারা স্টেশনমাস্টার ও কন্ডাক্টরদের সাথে মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের যোগাযোগে ভূমিকা রাখতেন। কিছুক্ষেত্রে যে সকল মানুষকে জীবিকা অর্জনের তাগিদে ভ্রমণ করতে হতো তারাই এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন, যেমন- বিভিন্ন স্থানাবর্তী ধর্মপ্রচারক, ডাক্তার প্রভৃতি এমন পেশার অধিকারী মানুষ, যাদের পেশাগত উৎস এই টিকেট এজেন্টের ভূমিকাকে গোপনীয় রাখতে কার্যকরী ছিল। বেলভিলে জন্মানো ডাক্তার আলেক্সান্ডার মিল্টন রসেরকথাই ধরা যাক, দক্ষিণে দাসদের নিকট স্বাধীনতার বার্তাবহনের সময় তিনি তার পাখি পর্যবেক্ষণের শখকেই এজেন্টের কাজ গোপন করার মোড়ক হিসেবে ব্যবহার করেন। এমনকি তিনি তাদের ছোটখাট কিছু সাধারণ মালামালের যোগানও দেন, যাতে তারা তাদের পলায়নের কাজ আরম্ভ করতে পারে।

লাইন

যেসব রাস্তা ধরে ক্রীতদাসরা মুক্তির পানে যাত্রা করতো সেগুলোকে বলা হতো লাইন। এই রাস্তাগুলো জালের মতো ছিড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল ১৪টি উত্তরাংশের অঙ্গরাজ্য ও দুটি কানাডীয় প্রদেশের (আপার ও লোয়ার কানাডা) ওপর দিয়ে। সেসব লাইনের শেষেই থাকতো তাদের গন্তব্য, যা ছিল কানাডা কিংবা উত্তরাংশের মুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলো।

এই যাত্রাপথ ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল এবং অনেকেই এই লম্বা ঝুঁকিপূর্ণ পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতো। এছাড়াও ওয়াগন, ঘোড়ার গাড়ি, অশ্বপৃষ্ঠে এবং কিছু ক্ষেত্রে ট্রেনে করে তাদের স্থানান্তরিত করা হতো। তবে তারা শুধু স্থলপথেই নয়, নৌকায় করে নানা জলাধার, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করতো। এসব কাজই হতো রাতে, আর দিনের বেলা তারা বিশ্রাম নিতো।

পলাতক দাস আইন

‘Fugitive Slave Acts’ এর কারণেই দাসরা কানাডাগামী হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে পাশকৃত প্রথম আইন অনুযায়ী, আঞ্চলিক সরকার মুক্ত অঙ্গরাজ্য থেকে পলাতক দাসদের আটক ও যোগ্য কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণের মাধ্যমে তাদের পূর্বতন অঙ্গরাজ্যে ফেরত পাঠাতে পারে, পাশাপাশি কেউ দাসদের সহায়তা করলে তাদেরও সাজা দিতে পারে। কিছু উত্তরাংশের রাজ্য তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করার চেষ্টা করলেও ১৮৪২ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তা নাকচ হয়ে যায়।

১৮৫০ সালে নতুন Fugitive Slave Act পাশ করা হয় এর পূর্বসূরী আইনটিকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, কেননা, পূর্বতন আইন দক্ষিণমুখী অঙ্গরাজ্যগুলোর ওপর বেশি কড়াকড়িভাবে আরোপিত ছিল। এই নব্য সংস্করণ আরো কঠিনতর সাজার উদ্রেক করে এবং দাসমালিকদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট কমিশনারদের দ্বারা অরাজক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় এবং কিছু মুক্ত দাস পুনঃবন্দী হয়ে পড়ে। কাজেই পলাতক দাসদের জন্য তখন উত্তরের অঙ্গরাজ্যগুলোও আর নিরাপদ ছিল না।

অপরপক্ষে, কানাডা কৃষ্ণাঙ্গদের যেখানে খুশি সেখানে বাঁচার স্বাধীনতা, বিচার প্রক্রিয়ায় বসার সুযোগ, গণমানুষের ন্যায় অফিসে যাবার অধিকারসহ আরো অনেক সুবিধা দেয়, যেখানে তাদের গ্রেফতারী প্রচেষ্টাসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আলোর মুখ দেখেনি। অনেক আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড অপারেটর নিজেরা কানাডায় থিতু হয়ে পলায়নপর দাসদের পালিয়ে এসে সেথায় স্থায়ীভাবে বসতি গড়তে সাহায্য করেন।

স্থানান্তরিত দাসদের জীবন

যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্বপ্রথার শেষ বছরগুলোতে যেখানে ৩০,০০০-৪০,০০০ মুক্তিকামী মানুষ কানাডায় প্রবেশ করে, যেখানে, ১৮৫০-৬০ এর মধ্যে এই এক দশকেই স্থানান্তরিত হয় ১৫,০০০-২০,০০০ পলাতক দাস। তারা প্রভিন্স অফ কানাডায় আসে, কেননা তখন সেটিই ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের শেষ গন্তব্যস্থল। অতঃপর তারা বিভিন্নদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন- ওন্টারিও, নায়াগ্রা জলপ্রপাত, বাক্সটন, চ্যাথাম, ওউয়েন, সাউন্ড, উইন্ডসর, স্যান্ডউইচ (বর্তমানে উইন্ডসরের অংশ), হ্যামিল্টন, ব্র্যান্টফোর্ড, লন্ডন, ওকভিল এবং টরন্টোসহ ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকার অন্যান্য এলাকা, যেমন- নিউ ব্রুনসউইক, কুইবেক নোভা স্কটিয়া। এই বৃহৎ স্থানান্তরণকালে কৃষ্ণাঙ্গ কানাডিয়ানরা তাদের সাথে শক্তিশালী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা ও তাদের প্রদেশগুলোর উন্নয়নে অর্থবহ ভূমিকা রাখে।

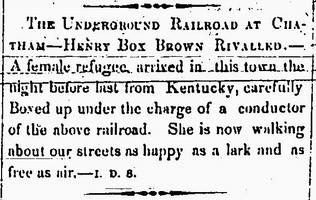

যদিও আইনগত এখতিয়ার অমান্য করে কিছু দাসবন্দীকারক ব্যক্তির সীমান্ত অতিক্রম করে কানাডায় আগমন ও পলাতক দাসদের বন্দী করে পুনরায় দক্ষিণে তাদের মনিবের কাছে ফেরত দেবার মতো কিছু কিছু ঘটনা তখনও ঘটছিল। ‘দ্য প্রভিন্সিয়াল ফ্রিম্যান’ নামক সংবাদপত্রে এমন একটি ঘটনার বিশদ বিবরণী পাওয়া যায়, যেখানে একজন দাসবন্দীকারী ও তার দূত ওন্টারিওর চ্যাথামে আসে এবং সেই এলাকাটি তখন ছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে আসা কৃষ্ণাঙ্গ দাসে পরিপূর্ণ। তারা জোসেফ আলেক্সান্ডার নামক এক তরুণের সন্ধানে এসেছিল। তাদের উপস্থিতির কথা ঘোষণা হিবার সাথে সাথে তারা ‘রয়্যাল এক্সচেঞ্জ হোটেল’ নামক যে আবাসিক হোটেলে ছিলেন তার সামনে বড় আকারের জনসমাগম দেখা দেয়। আলেক্সান্ডার নিজেও সেই জনতার ভিড়ে উপস্থিত ছিলেন এবং তার পূর্বতন মনিবের সাথে বাক্যবিনিময় করেন। তিনি তাদের সাথে উইন্ডসর ফিরে যাবার নিমিত্তে সেই লোকগুলোর দেয়া ১০০ ডলারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উপস্থিত জনতা আলেক্সান্ডারকে ছিনিয়ে নেয়া থেকে লোকগুলোকে বাধা দেয় এবং তাদের শহর ছাড়তে বাধ্য করা হয়। আলেক্সান্ডার বাকী জীবন স্বাধীনভাবে বেঁচেছিলেন।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড যুক্তরাষ্ট্রীয় ত্রয়োদশ আইন সংশোধনীর মাধ্যমে ১৮৬৫ সালে দাসপ্রথা বাতিলের পূর্ব পর্যন্ত সচল ছিল। মুক্তিকামী দাস, মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গগণ এবং ব্ল্যাক লয়্যালিস্টসের অনুসারীরা ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকার ছোট শহরসমূহ ও বড় শহরের কেন্দ্রগুলোতে থিতু হন। কেউ কেউ পূর্ণাঙ্গভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে তৈরি সমাজগুলোতেই স্থায়ী হন, যেমন- এলজিন সেটলমেন্ট এবং বাক্সটন মিশন, দ্য কুইন্স বুশ সেটলমেন্ট, অন্টারিওর ড্রেসডেনের নিকটবর্তী দ্য ডন সেটেলমেন্ট, নোভা স্কটিয়ার বার্চটাউন ইত্যাদি। অন্যরা মিশ্র গোত্রবিশিষ্ট সমাজে নিজেদের নিবাস গড়ে তোলে।

প্রাথমিকভাবে আগত আফ্রিকান-কানাডিয়ান বহিরাগত মানুষ বেশ সৃজনশীল ও কার্যকরী ছিলেন। তারা ভূমি পরিষ্কার করে তা চাষ দেয়া শুরু করে, বাড়িঘর তৈরি করে ও পরিবার গড়ে তোলে। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা অনেকগুলো ধর্মীয়, শিক্ষাকেন্দ্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল এবং সমাজকাঠামো গঠনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তারা গির্জা, স্কুল, সমাজসেবী দল, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সংগঠন এবং দুটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের জমানায়, কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও নারীরা অনেক দক্ষতা ও কার্যক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যার মাধ্যমে তারা সমাজে অবদানও রাখেন। তারা অনেক ধরনের ব্যবসায়, যেমন- মুদি দোকান, নারীদের জন্য দর্জি ও হ্যাটের দোকান, কামারের দোকান, স’মিল, একটি বরফকল, আস্তাবল, ফার্মেসি, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান, কাঠমিস্ত্রীর ব্যবসাসহ টরন্টোর প্রথম ট্যাক্সি কোম্পানি চালু করেন।

তাদের আঞ্চলিক ও পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে তারা নানা পেশা বেছে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে নাপিত ও কেশসজ্জাকারী, শিক্ষক, কৃষক, বেয়ারা, কাঠমিস্ত্রী, ধোপা, গৃহস্থালি ভৃত্য, গাড়োয়ান, রংমিস্ত্রী, গির্জার মিনিস্টার, দড়ি কারিগর, দর্জি, কামার, পাচক, নাবিক ও নৌবন্দর কর্মী অন্যতম। অন্যান্য পেশার মধ্যে ওষুধ সম্বন্ধীয় ও আইনগত পেশা উল্লেখযোগ্য।

জাতিগত সমতার জন্য লড়াইয়ে কালো চামড়ার মানুষেরা ছিলেন সক্রিয়। তাদের সমাজগুলো ছিল দাসত্বপ্রথা বিলোপপন্থী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। কানাডায় তাদের উদ্দেশ্যে করা জাতগত বিভেদ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠতো, আর প্রতিবাদের ভাষা যোগাতো কর্মসংস্থান জোটানো, নিরাপদ আবাস তৈরি এবং তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

চামড়ার রঙের জন্য কৃষ্ণাঙ্গরা প্রায়শই কিছু নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ছাড়া কাজের সুযোগ পেতো না। অনেকেই জাতগত কারণে তাদের বসবাসস্থলে থাকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পেয়েছিল এবং বাবা-মায়েদের তাদের সন্তানদেরকে ওন্টারিও ও নোভা স্কটিয়ার দূরবর্তী পৃথক স্কুলে পাঠাতে হতো। প্রকাশনা, সমাবেশ ও সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের প্রতি হওয়া জাতিগত বিভেদ সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং সবার জন্য সামাজিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্যস্থির করে।

ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকার যেখানেই আফ্রিকান কানাডিয়ানরা বসতি স্থাপন করে তারা সেখানকার আর্থসামাজিক ব্যবস্থা পোক্তকরণে ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও মানবাধিকার প্রত্যাশী পূর্বতন কৃষ্ণাঙ্গ উপনিবেশকারীরা তাদের নিজেদের, ভবিষ্যত প্রজন্মের এবং অন্যান্য নাগরিকদের জন্য উজ্বলতর ভবিষ্যৎ নির্মাণে তৎপর ছিলেন। এসকল সাহসী পুরুষ ও নারীদের অবদানেই বর্তমানে তাদের বংশধররা কানাডীয় সমাজে পরিপূর্ণ, অর্থবহ জীবনযাপন করছেন।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের বিখ্যাতজনেরা

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড নামক গুপ্তজালে ছড়িয়ে আছে অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম। উদাহরণস্বরূপ, ওহাইওর জন ফেয়ারফিল্ড, যিনি কি না এমন একটি পরিবারের সন্তান ছিলেন যারা নিজেরাই ক্রীতদাস রাখতেন। তিনি অনেকগুলো দুঃসাহসিক মুক্তকরণ অভিযান পরিচালনা করেন। এরপর বলা যায় লেভি কফিন নামক একজন কোয়েকারের কথা, যিনি ৩ হাজারেরও বেশি ক্রীতদাসকে মুক্ত করেন। হ্যারিয়েট টাবম্যানের কথা না বললেই নয়, যিনি দক্ষিণে ১৯টি অভিযান চালিয়ে তিন শতাধিকেরও বেশি দাসকে মুক্তির আলো দেখান।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের সবচেয়ে বিখ্যাত সমর্থকদের মধ্যে লেভি কফিন, উইলিয়াম স্টিল, ফ্রেডরিক ডগলাস, থমাস গ্যারেট, স্যামুয়েল বুরিস, উইলিয়াম লয়েড গ্যারিস, সোজার্নার ট্রুথ, জোহ ব্রাউন, অ্যান্ডারসন রাফিন অ্যাবট, হেনরি ব্রাউন, ওবাইদিইয়াহ বুশ, আশা ড্রুরি, ম্যাটিলডা জ্যসলিন গেজ, স্যামুয়েল গ্রীন, গেরিট স্মিথ, লুক্রেসিয়া কফিন মট, জার্মেইন লোগুয়েন অন্যতম।

কোয়েকার বিলোপবাদী দল

কোয়েকাররাই প্রথম সুসংগঠিত দল যারা সক্রিয়ভাবে পলাতক দাসদের সহায়তা করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কোয়েকার বিলোপকামী আইজ্যাক টি. হপার ফিলাডেলফিয়াতে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন যা পলাতক দাসদের সাহায্যে নিয়োজিত ছিল। এদিকে উত্তর ক্যারোলিনার কোয়েকারগণ সেখানে পলায়নপথ ও পলাতকদের আশ্রয়স্থলের ভিত্তি গড়ে তোলেন।

মেথডিস্ট দল

এছাড়াও ১৮১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আফ্রিকান মেথডিস্ট এপিস্কোপাল চার্চ ছিল পলাতক দাসদের সহায়তাকারী আরেকটি ধর্মীয় দল।

ভিজিল্যান্স কমিটি

১৮৩৫ সালে নিউ ইয়র্কে ও ১৮৩৮ সালে ফিলাডেলফিয়ায় গঠিত দলবিশেষ, যা তৈরি হয়েছিলে পলাতক দাসদের দাস-আটককারীদের থেকে সুরক্ষিত করার জন্য, পরবর্তীতে যা পরিবর্ধিত হয়ে পলাতক দাসদের পথনির্দেশক হিসেবে রূপ নেয়।

হ্যারিয়েট টাবম্যান

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের সর্ববিখ্যাত কন্ডাক্টর এই নারীর জন্মনাম ছিল আরামিন্তা রস। ১৮৪৯ সালে মেরিল্যান্ডের এক আবাদীক্ষেত্র থেকে দুই ভাইয়ের সাথে পালানোর সময় তিনি হ্যারিয়েট নামটি নেন (টাবম্যান তার স্বামীর নামের অংশ, যা বিয়ের পর তার নামের সাথে যুক্ত হয়)। কয়েক সপ্তাহ পর তারা ফিরে আসেন, কিন্তু হ্যারিয়েট কিছুদিন পরই পালিয়ে পেনসিলভানিয়ায় চলে যান।

পরবর্তীতে তিনি কয়েক দফায় নিজের পরিবারের সদস্য ও অন্যান্যদের উদ্ধারের জন্য আবারো সেই আবাদীভূমিতে ফিরে আসেন। তার তৃতীয়বারের ফেরায় তিনি তার স্বামীকেও মুক্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই লোকটি ততদিনে পুনরায় বিয়ে করে ফেলেছেন এবং সেই স্থান ছাড়তে অস্বীকৃতি জানান।

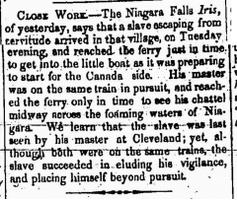

ভগ্নমনোরথে পথ চলা হ্যারিয়েটের মতে, তিনি স্বপ্নাদেশ পান এবং আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডে যোগ দিয়ে অন্যান্য পলাতক দাসদের মেরিল্যান্ডে নিয়ে আসেন। হ্যারিয়েট নিয়মিতভাবেই পলাতকদের নিয়ে কানাডা যেতেন, কারণ দাসদের প্রতি সুব্যবহারের বিষয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিশ্বাস করতেন না।

ফ্রেডরিক ডগলাস

প্রাক্তন দাস ও বিখ্যাত লেখক ফ্রেডরিক ডগলাস পলাতকদের নিউ ইয়র্কের রচেস্টারে তার নিজ বাসভবনে আশ্রয় দিতেন। এভাবে তিনি ৪০০ দাসকে পালিয়ে কানাডা যেতে সাহায্য করেন।

জার্মেইন লোগুয়েন

তিনিও প্রাক্তন পলাতক দাস, যিনি কি না সাইরাকিউজে বসবাস করতেন এবং ১,৫০০ জন দাসকে উত্তরে যেতে সাহায্য করেন।

রবার্ট পার্ভিস

তিনি একজন পলাতক দাস, যিনি কি না পরে ফিলাডেলফিয়ার ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৩৮ সালে তিনিই ভিজিল্যান্স কমিটি গঠন করেন।

জোশিয়াহ হেনসন

প্রাক্তন দাস ও রেলরোড অপারেটর এই ব্যক্তি পালিয়ে কানাডায় আসা দাসদের সাহায্যকল্পে তাদের কাজেকর্মে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৮৪২ সালে ওন্টারিওতে ‘দ্য ডন ইন্সটিটিউট’ গড়ে তোলেন।

লুইস নেপোলিয়ন

নিউ ইয়র্ক শহরভিত্তিক পলাতক এই দাসের মৃত্যুসনদে তার পেশার স্থলে লেখা আছে- “Underground R.R. Agent”। বন্দর ও ট্রেন স্টেশনে পলাতক দাসদের দিশারী হিসেবে তিনি এক অনবদ্য নাম।

জন পার্কার

জন পার্কার ছিলেন ওহাইওর একজন মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ ও একটি ঢালাই কারখানার মালিক। তিনি দাঁড়টানা একটি নৌকা নিয়ে ওহাইও নদী অতিক্রম করেন যেন পলাতক দাসরা নদী পার হতে পারে। কেন্টাকিতে গিয়ে আবাদীক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ও সেখান থেকে দাসদের পালাতে সহায়তার জন্যও তার নাম সুবিদিত ছিল।

উইলিয়াম স্টিল

প্রধানত ফিলাডেলফিয়ার নাগরিক উইলিয়াম স্টিল নিউ জার্সির দাস পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন টাবম্যানের একজন সহযোগী এবং তার মতোই আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডে নিজের প্রতিটি কর্মকান্ডের হিসেব রাখতেন, যা তিনি গৃহযুদ্ধের সময় পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হন। পরবর্তীতে তিনি তা প্রকাশ করেন। এই প্রকাশিত রচনা থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের সেই সময়ের কার্যক্রম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

গেরিট স্মিথ

বেশিরভাগ আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের অপারেটরই ছিলেন সাধারণ মানুষ, যেমন- চাষী কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, গির্জার মিনিস্টার ইত্যাদি। তবে কিছু ধনবান মানুষও এতে অবদান রাখেন, যেমন- গেরিট স্মিথ নামক একজন মিলিয়নিয়ার, যিনি দুবার প্রেসিডেন্ট হবার লড়াইয়ে নেমেছিলেন। ১৮৪১ সালে তিনি কেন্টাকি থেকে দাসদের একটি পুরো পরিবারকে খরিদ করেন ও তাদের মুক্ত করে দেন।

লেভি কফিন

লেভি কফিনের কথা ইতোপূর্বেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি উত্তর ক্যারোলিনার একজন কোয়েকার ছিলেন এবং প্রথমদিকে যেসব দাস-সাহায্যকারীর কথা জানা যায়, তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৮১৩ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে এই কাজ শুরু করেন।

কফিনের জবানিতে জানা যায়, তিনি দাসদের লুকোবার স্থান জেনে গিয়েছিলেন এবং তাদের বের করে এনে গন্তব্যপথে চলতে থাকার নিমিত্তে সাহায্য করেছিলেন। এরপর থেকেই পলাতক দাসরা তার নিকট আসতে থাকে। লেভি কফিন অতঃপর ইন্ডিয়ানায় চলে যান এবং পরবর্তীতে ওহাইওতে, এবং যেখানেই থাকুন না কেন সেখানে পলাতক দাসদের সহায়তা করতেন।

জন ব্রাউন

দাসপ্রথা বিলোপকামী জন ব্রাউন আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের একজন কন্ডাক্টর ছিলেন। কন্ডাক্টর থাকাকালীন তিনি ‘লিগ অফ গিলেডিটস’ (League of Gileadites) নামক দল গঠন করেন, যারা পলাতক দাসদের কানাডা পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত ছিল।

দাসপ্রথা বিলোপী আন্দোলনে ব্রাউন নানা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন, যার মধ্যে খুব বিখ্যাত হলো হার্পারের ফেরিতে আক্রমণ করে একটি অস্ত্রসজ্জিত দল তৈরি করা, যা দক্ষিণে বহুদূরে গিয়ে অস্ত্রমুখে দাসদের মুক্ত করতে পারে। ব্রাউনের হাতিয়ারধারী দল পরাস্ত হয় এবং ১৮৫৯ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে ব্রাউনের ফাঁসি হয়।

রেভারেন্ড ক্যালভিন ফেয়ারব্যাঙ্ক

১৮৩৭ সাল নাগাদ রেভারেন্ড ফেয়ারব্যাঙ্ক দাসদের কেন্টাকি থেকে ওহাইওতে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। ১৮৪৪ সালে তিনি ভারমন্ট ও স্কুলশিক্ষক ডেলিয়া ওয়েবস্টারের সাথে হাত মেলান এবং পরবর্তীতে একজন পলাতক দাস ও তার শিশুসন্তানকে সাহায্যের দায়ে গ্রেফতার হন। ১৮৫৯ সালে তিনি ক্ষমা পান কিন্তু পুনঃগ্রেফতার হন, যার ফলে তাকে ১২ বছরের জন্য জেল খাটতে হয়।

চার্লস টরি

একটি দাস পরিবারকে ভার্জিনিয়া হয়ে পালাতে সাহায্য করার জন্য ম্যারিল্যান্ডে এই ব্যক্তির ৬ বছরের জেল হয়। তিনি ওয়াশিংটন ডিসির বাইরে কাজ করতেন এবং এর পূর্বে নিউ ইয়র্কে দাসত্ব বিলোপকামী সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন।

জোনাথন ওয়াকার

ম্যাসাচুসেটসের এই সি-ক্যাপ্টেন ১৮৪৪ সালে এক নৌকোভর্তি পলাতক দাসদের উত্তরে পালাতে সাহায্য করার সময় ধরা পড়েন ও গ্রেফতার হন। এক বছরের জেল ও জরিমানার পাশাপাশি সাজা হিসেবে তার হাতে ‘SS’ কথাটি অঙ্কিত করা হয়, যার অর্থ Slave Stealer।

জন ফেয়ারফিল্ড

ইতোপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, ভার্জিনিয়ার জন ফেয়ারফিল্ড তার দাসধারী পরিবার ছেড়ে, দাসদের পরিবারের বিচ্ছিন্ন সদস্যদেরকে মুক্ত করে উত্তরে পালিয়ে যেতে সহায়তা করতেন। ফেয়ারফিল্ডের কৌশল ছিল এই যে, তিনি দাসব্যবসায়ীর বেশে দক্ষিণে যাতায়াত করতেন। মোট দুবার জেল থেকে পালানো এই ব্যক্তি ১৮৬০ সালে টেনেসিতে এক দাস বিপ্লবের সময় মৃত্যুবরণ করেন।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের পরিসমাপ্তি

১৮৬৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিন, প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন জোটবদ্ধ অঙ্গরাজ্যগুলোতে দাসদের মুক্ত করার লক্ষ্যে ‘বন্দীত্বমুক্তির আনুষ্ঠানিক পরোয়ানা’ জারি করেন। যুদ্ধশেষে ত্রয়োদশ সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ১৮৬৫ সালে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্বপ্রথার বিলুপ্তি ঘটে এবং এর সাথেই আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দাসদের উদ্ধারকরণে চালানো ইউনিয়ন আর্মির গোয়েন্দা অভিযানে সহযোগিতা ও নেতৃত্ব দিয়ে হ্যারিয়েট টাবম্যান আবারো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড ও গণযোগাযোগ মাধ্যম

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের ওপর বিশদাকারে লিখিত বিবরণ পাওয়া বেশ মুশকিল, কেননা, এই প্রক্রিয়াটি যুক্তরাষ্ট্রে যেমন নিরাপত্তার খাতিরে গোপনে চালানো হতো, তেমনি কানাডাতেও গুপ্তভাবে তা করা হতো যেন যেকোনো প্রকার সীমান্তজনিত সমস্যা ও জটিলতা এড়িয়ে চলা যায়। এ সংক্রান্ত যে কয়টি নিদর্শন পাওয়া যায় তা মাত্র কয়েকজন সম্পৃক্ত মানুষেরই জানান দেয়, কিংবা তাদের সম্ভাব্য থাকার স্থান বা আশ্রয়স্থল নিয়েই ধারণা দেয়।

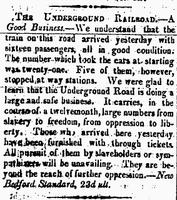

আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের কর্মকাণ্ডসূচক খবরের কয়েকটি সরাসরি উৎসের মধ্যে একটি অন্যতম মাধ্যম হলো সমসাময়িক সংবাদপত্রসমূহ, যেমন- ‘ভয়েস অফ দ্য ফিউজিটিভ’ , যেটি কি না ওন্টারিওর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্র। হেনরি বিব নামক এক পলাতক দাসের হাত ধরে স্যান্ডউইচ ও উইন্ডসরে এর গোড়াপত্তন ও প্রকাশনা শুরু হয়। পলাতক দাস আইন পাশ হবার পর হেনরি বিব প্রথমে পালিয়ে ডেট্রয়েট ও পরবর্তীতে কানাডায় চলে আসেন। সংবাদপত্রটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালের পহেলা জানুয়ারি এবং ১৮৫৪ সালে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্যাতিত ও নিপীড়িত দাসদের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড ছিল মুক্তির বার্তা। পৃথিবীর ইতিহাসে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড তাই এক অমর-অক্ষয় অবয়বে প্রজ্বলিত।