বিজ্ঞানের ক্রম-উন্নতির ধাপে ধাপে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার চিন্তা ছিল। যখনই বড় কোনো আবিষ্কার হয়েছে, নতুন তত্ত্ব এসেছে- তখনই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নতুন গতিধারায় চলতে শুরু করেছে। ডারউইন, নিউটন, আইনস্টাইনদের অবদান আমাদের সবারই জানা। কিন্তু এসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাইরেও এমন কয়েকজন বিজ্ঞানী ছিলেন, যারা ইতিহাসের খামখেয়ালিপনায় কালের গর্ভে হারিয়ে গেছেন। তাদের আমরা মনে রাখিনি, তবে তাদের কাজ আর আবিষ্কার ভবিষ্যতে বহু আবিষ্কারের পথ সুগম করে দিয়েছিল। আজকের বিজ্ঞান তাদের অবদানকে বাদ দিয়ে হয়তো বহুদূর এগিয়ে যাবে, কিন্তু ইতিহাসের গতিপথে একটা বিশাল শূন্যতা রয়ে যাবে। তাই আজ এমন কয়েকজন বিজ্ঞানীর অবদান নিয়েই লেখাটি সাজানো হয়েছে।

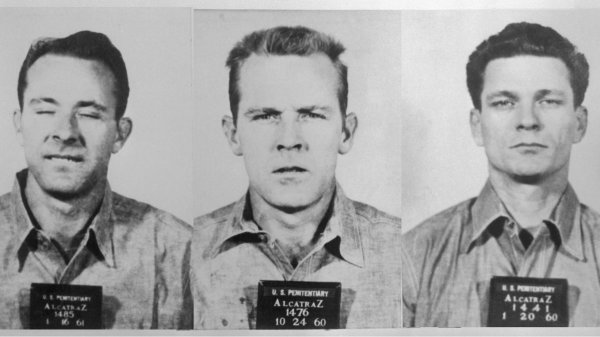

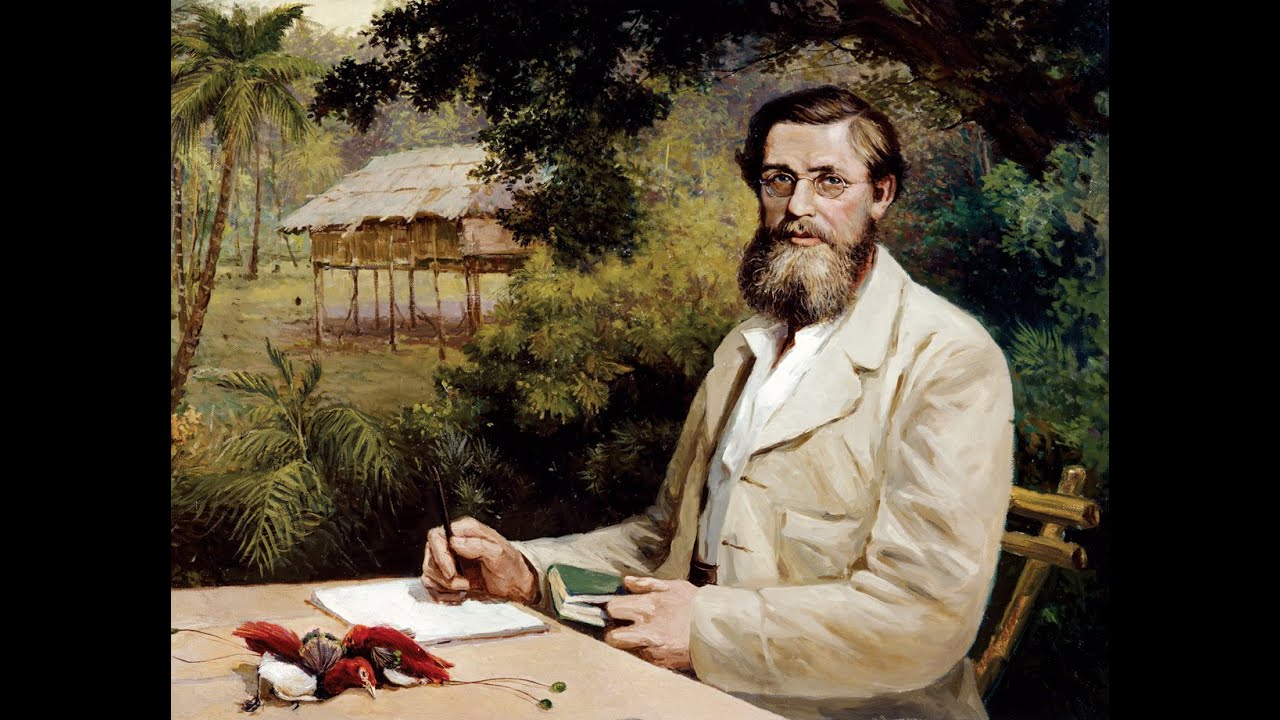

১. আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস

চার্লস ডারউইন এর লেখা ‘অরিজিন অব স্পিসিস’ বিজ্ঞানের জন্য একটি অমূল্য সংযোজন। বিবর্তনবাদ নিয়ে তার এই গবেষণা বিশ্বমহলে আলোচিত-সমালোচিত। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার কাছে বিবর্তন নিয়ে একজন বিজ্ঞানীর নাম অজানাই রয়ে গেছে। আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, যাকে বায়োজিওগ্রাফির জনক বলা হয়। যিনি একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং অনুসন্ধানী গবেষক। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে বিবর্তনবাদ নিয়ে চিন্তা করেন। তার কাজের প্রমাণ আঠারো শতকের দিকে মালয়েশিয়ায় আবিষ্কৃত হয়। তিনি তার কাজের বিস্তারিত বন্ধু ডারউইনের কাছে পাঠান তার মতামত জানতে। ওয়ালেসের চিন্তার উপর ভিত্তি করে ডারউইন সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিবর্তবাদকে তুলে ধরেন। তার এই চিন্তা প্রথমে ওয়ালেসের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশিত হয়।

তারপর ডারউইন নিজের থিওরিটি ১৮৫৮ সালে এককভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ডারউইনের কাজকে আজকের দুনিয়ায় স্বীকৃতি দেওয়া হলেও, যার চিন্তার উপর ভিত্তি করে এত কিছু তাকে তেমন কেউ চেনেই না। হাজার-হাজার নতুন প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কারই নয়, উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়ালেসের গবেষণাপত্রটিই ছিল সবচেয়ে যুগান্তকারী। তার আবিষ্কৃত অসংখ্য রকমের প্রজাপতির সংগ্রহ রয়েছে ‘ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামে’।

২. রোজালিন্ড এলসি ফ্রাঙ্কলিন

ডিএনএ-র গঠন আবিষ্কারের জন্য ওয়াটসন এবং ক্রিকের নাম কে না জানে! কিন্তু একজন মলিকুলার বায়োলজিস্ট হিসেবে ডিএনএ-র গঠন নিয়ে প্রথম ধারণা দেন রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন। তার এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি চিত্রে ডিএনএ-র এমন গঠন ধরা পড়ে যা আগে কেউ বের করতে পারেনি। নিজের সময়ের চেয়ে অগ্রসর এই বিজ্ঞানী ডিএনএ-র এরকম চিত্র আবিষ্কারের বহু বছর পর ১৯৬২ সালে ওয়াটসন ও ক্রিক নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। ততদিনে রোজালিন্ড মারা গিয়েছেন। ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্সের গঠনচিত্র নিয়ে এই গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন তিনি।

রোজালিন্ড ডিএনএ-র গঠন আবিষ্কার ছাড়াও টোবাকো মোজাইক ভাইরাস এবং পোলিও নিয়ে গবেষণায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। এছাড়া কয়লা এবং গ্রাফাইটের গঠন নিয়েও গবেষণা করেছিলেন এই ক্রিস্টালোগ্রাফার। তার সহকর্মী এরন ক্লাগ ১৯৮২ সালে তাদের কাজের জন্য রসায়নে নোবেল পুরষ্কার পান। কিন্তু রোজালিন্ডের বেশিরভাগ গবেষণাপত্রই আলোর মুখ দেখেনি। ওভারিয়ান ক্যান্সারে ভুগে ১৯৫৮ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সেই মারা যান এই বিজ্ঞানী। ওয়ালেসের মতো তাকেও পৃথিবী ভুলে গিয়েছে।

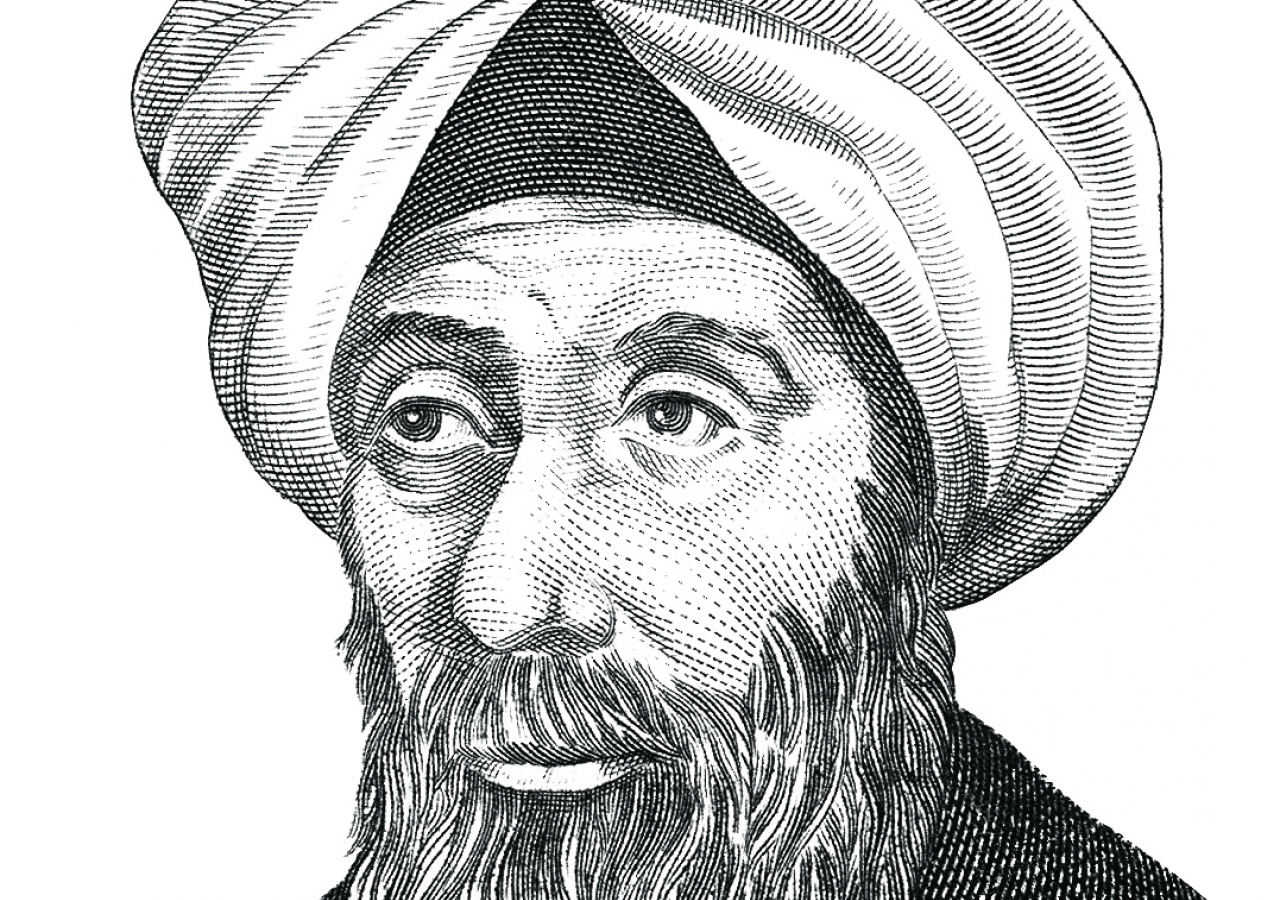

৩. ইবনে আল হাইসাম

পর্যবেক্ষণ কর, তত্ত্ব তৈরি কর, গবেষণা করে দেখাও, ভুলগুলো শুধরে নাও, তারপর আবার প্রথম থেকে শুরু কর। যেকোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে এই পদ্ধতিটি সবসময় মেনে চলা হচ্ছে। এই পদ্ধিতির মূল আলোচনা যার মাথা থেকে বেরিয়েছে তিনি হলেন ইবনে আল হাইসাম। পশ্চিমারা যাকে আল হাইজেন নামে চেনে। কিন্তু এই পদ্ধিতিটির স্বীকৃতি তাকে দিতে নারাজ পশ্চিমা বিশ্ব। দশম শতাব্দীতে ইরাকের কোনো একটি জায়গায় জন্মেছিলেন এই বিজ্ঞানী। ইসলাম তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ পার করছে। ঠিক সেই সময়েই আরেক তারকা হিসেবে জন্মেছিলেন তিনি।

পদার্থ, রসায়ন এবং জোতির্বিদ্যা নিয়ে ইবনে হাইথাম ১০০টিরও বেশি বই রচনা করেন। দর্শন এবং গণিতশাস্ত্রেও তিনি বহু গবেষণা চালিয়েছিলেন। দিগন্তরেখায় চাঁদকে সবচেয়ে বড় দেখা যায় কেন, এর ব্যাখ্যা দেন তিনি। মানুষের দৃষ্টিশক্তি নিয়ে তার চিন্তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে কেপলার এবং রজার বেকনের মতো বিজ্ঞানীরা জোতির্বিদ্যায় নতুন দিগন্তের সূচনা করেন।

আল হাইজেন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার চেয়ে পরীক্ষণ এবং তথ্য বিশ্লেষণের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গবেষণা ফলাফলকে যাচাইকরণের মাধ্যমে নিখুঁত গবেষণা পরিচালনায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। টলেমির কাজের একজন বড় সমালোচক ছিলেন আল হাইজেন। এটা নিয়ে কিতাবুল মানাযিরও রচনা করেন। হাইজেন এরিস্টটল, ইউক্লিড প্রমুখ দার্শনিকের চিন্তার দ্বারা কাজে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু তার কাজগুলো ছিল তাদের প্রভাবমুক্ত। তিনি জোতির্বিদ্যায় যে পথ দেখিয়েছিলেন, সেই পথ বেয়ে জোতির্বিদ্যা আজকের রূপ পেয়েছে।

৪. মিরিয়াম রথচাইল্ড

রথচাইল্ড ছিলেন একজন পতঙ্গবিশেষজ্ঞ এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানী। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাগানে পড়ে থাকতেন বিভিন্ন পতঙ্গ আর গাছ-গাছালি নিয়ে। নিজের পছন্দের বিষয় নিয়েই তার সময় কেটে যেত। শুধু যে এগুলো দেখে যেতেন সেটা নয়, বরং দেখা জিনিসগুলো নিয়ে বিস্তর পড়াশোনাও করতে শুরু করেন একসময়।

এরকম পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েই একদিন তিনি মাছির ওড়ার প্রক্রিয়া বুঝে ফেলেন। তার সমসাময়িক পতঙ্গ নিয়ে এত গভীর জ্ঞান কারও ছিল না। যদিও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তবে সেই সময় এই কাজের তেমন স্বীকৃতি ছিল না। তারপরও তার রেখে যাওয়া কাজ থেকেই পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা গবেষণার আরও গভীরে যাওয়ার সুযোগ পান।

ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন মিরিয়াম রথচাইল্ড। কিন্তু আভিজাত্য ছেড়ে গাছপালা আর পোকামাকড় নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তার গবেষণার বিষয়বস্তুর কারণে তার সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। এমনকি অর্থোডক্স নিয়ে তেমন পড়াশোনা করেননি বলে তার কাজগুলোও সেভাবে সংরক্ষিত হয়নি। কিন্ত মাত্র এক শতাব্দী পরই পতঙ্গ নিয়ে গবেষণার ব্যাপকতা দেখা যায়। যার আলোকবর্তিকা ছিলেন মিরিয়াম রথচাইল্ড।

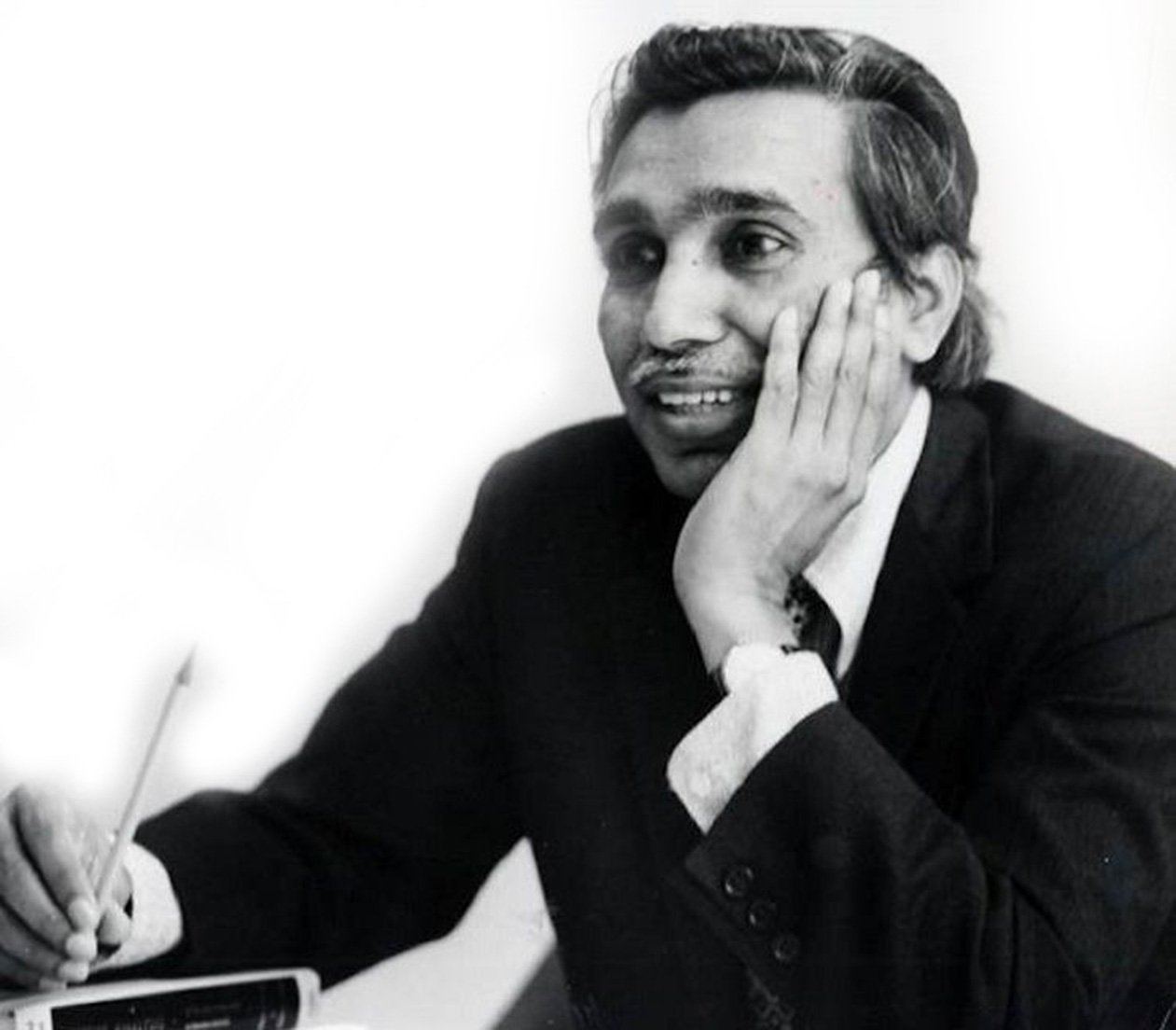

৫. ফজলুর রহমান খান

বিংশ শতাব্দীর আর্কিটেকচারাল জিনিয়াস ফজলুর রহমান খান। চরম সৌভাগ্য হলে হয়তো তার নাম জেনে থাকতে পারেন। কিন্তু যাদের জানার কথা তারা ঠিকই জানেন তার সম্পর্কে। শিকাগোর জন হ্যানকক টাওয়ার এবং উইল’স টাওয়ারের স্থপতি তিনি। উত্তর আমেরিকার দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ ভবন নির্মাণের পেছনের কারিগর ফজলুর খান। তার তৈরি করা গাঠনিক নিয়ম মেনেই আজকের দুনিয়ার সকল টাওয়ার নির্মাণ করা হয়।

আকাশ ছোঁয়া যতসব ভবন তৈরির স্বপ্ন আমরা দেখিনা কেন, সেটার সূচনা করে দিয়েছিলেন তিনি।

আর্কিটেকচার এর সঙ্গে কম্পিউটারের মেলবন্ধন তৈরি করার কারিগর বলা হয় তাকে। বর্তমানে যেখানে কম্পিউটার সিস্টেম ছাড়া বড় দালানকোঠা ডিজাইনের কথা চিন্তাও করা যায় না। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে উপরের মহারথীদের মতো তার নামও ইতিহাসে সেভাবে ঠাঁই পায়নি। কিন্তু সেটা নিয়ে তার আক্ষেপ থাকার কথা নয়। তার তৈরি করা স্থাপনাগুলোই হয়তো তার নাম কখনো মুছে যেতে দেবে না। তারা ফজলুর খানের নাম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জানিয়ে দেবে।

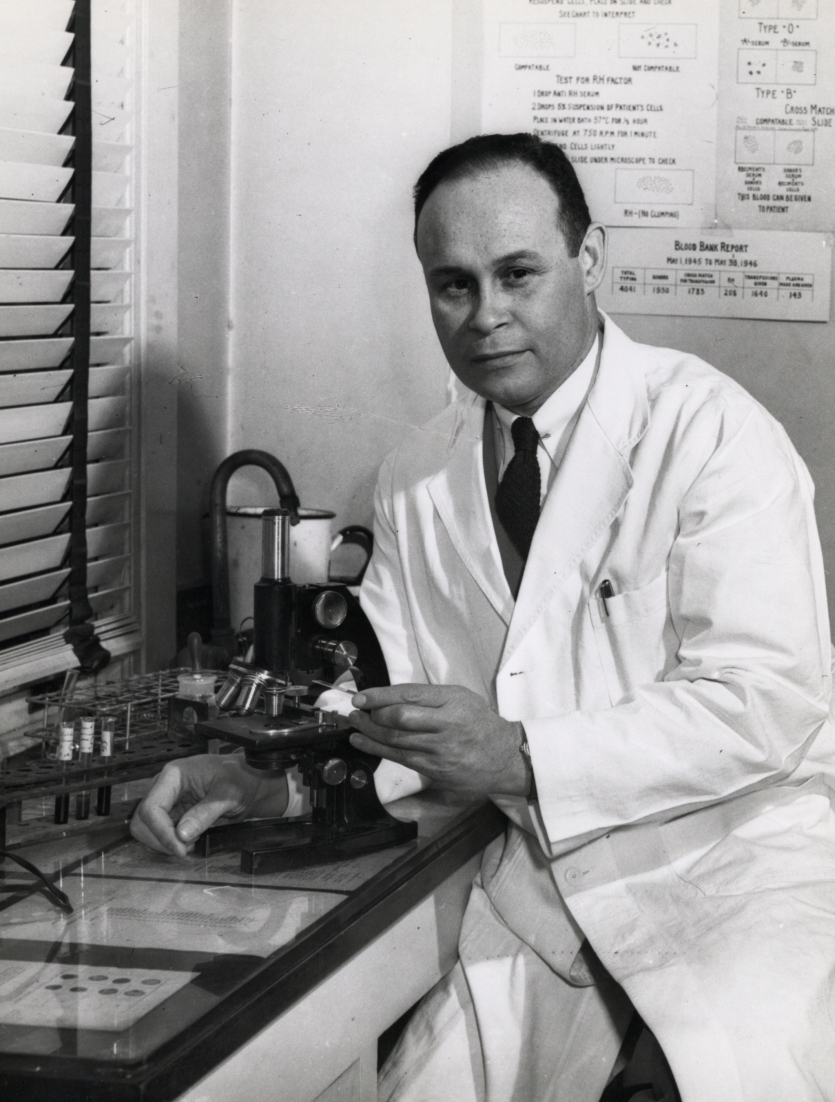

৬. চার্লস ড্রিউ

গত সাত দশক ধরে ব্লাড ট্রান্সফিউশন অগণিত মানুষের জীবন রক্ষা করে আসছে। এর আগে রক্ত ব্যাপারটা যেমন পবিত্র বিষয় ছিল, তেমনি এর বিনিময় ট্যাবু ছিল সমাজে। তাছাড়া মানুষ ঠিকভাবে জানতও না কীভাবে রক্ত এক শরীর থেকে অন্য শরীরে পৌঁছে দেওয়া যায়। এই কাজের পদ্ধিতিটিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন চার্লস ডিউ, তিনি একজন আফ্রো-আমেরিকান ফিজিশিয়ান। রক্ত সংরক্ষণ করে সেটাকে আবার পুনরায় ব্যবহার করার প্রথম ধারণাও তিনিই দিয়েছিলেন।

‘ব্লাড ব্যাঙ্ক‘ এর ধারণা যখন প্রথম মানুষের সামনে আসে, মানুষ সেটা সাদরেই গ্রহণ করেছিল। এই পদ্ধতিতে জায়গায়-জায়গায় মোবাইল ব্লাড ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা হয় এবং মানুষের চাহিদামত রক্তের যোগান দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি শীঘ্রই বৈশ্বিকভাবে পরিচিতি পেয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শত-শত আহত সৈনিকের রক্তের যোগান দিতে চার্লস ড্রিউয়ের পদ্ধিতিটি জনপ্রিয়তা পায়। তার হয়তো পৃথিবীকে দেওয়ার মতো আরও কিছু ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালে একটি গাড়ি এক্সিডেন্টে আহত হয়ে পরবর্তীতে মারা যান তিনি। তার মৃত্যুর পর ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেলেও এখনো মানুষের জীবন বাঁচাতে গেলে চার্লস ড্রিউয়ের দ্বারস্থ হতে হয়।

এসব হারিয়ে যাওয়া মানুষের হয়তো একটাই লক্ষ্য ছিল, সেটা মানবজাতির জন্য কিছু করে যাওয়া। নিজের নামটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকুক, এটা নিয়ে তারা কখনো ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। সে যা-ই হোক, এরকম নাম না জানা অসংখ্য বিজ্ঞানীর দেখানো পথে হেঁটে মানবসভ্যতা আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে।

প্রিয় পাঠক, রোর বাংলার ‘বিজ্ঞান’ বিভাগে এখন থেকে লিখতে পারবেন আপনিও। সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন রোর বাংলাকে আপনার সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত লেখনীর মাধ্যমে। আমাদের সাথে লিখতে চাইলে আপনার পূর্বে অপ্রকাশিত লেখাটি সাবমিট করুন এই লিঙ্কে: roar.media/contribute/