প্রযুক্তিতে বর্তমান সময়ের মতো খুব একটা এগিয়ে না থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নিত্য-নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারও কিন্তু কম ছিলো না। যে দেশ নতুন একটি প্রযুক্তি এনে যুদ্ধের মাঠে প্রথম ব্যবহার করতে পারতো, তারাই বাকিদের থেকে এগিয়ে যেতো। রাইফেল, মেশিন গান, ট্যাঙ্কার, কামানের পাশাপাশি সে সময় এমন সব প্রযুক্তির ব্যবহার হতো, যেগুলোর কথা বর্তমানের প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চিন্তা করতে গেলে নিতান্তই হাস্যকর মনে হবে। এমনই কিছু প্রযুক্তির কথা জেনে নেয়া যাক –

গুনলেট ড্যাগার

অ্যাসাসিনস ক্রিড ভিডিও গেইমটি খেলার সময় হাত থেকে লুকোনো ছুরি বের করে প্রতিপক্ষকে কাবু করেছেন কতবার? প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অবশ্য ছুরিটি প্রকাশ্যে ব্যবহার করা হলেও এর কাজ ছিলো একই। নিকট থেকে প্রতিপক্ষকে কাবু করার জন্য ব্যবহার করা হতো এই অস্ত্র। আগে থেকে এক হাতে পরা থাকতো এই লোহার দস্তানা। যুদ্ধের সময় এটি প্রতিপক্ষকে কাছ থেকে ঘায়েল করার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকিয়ে দিতেও ছিলো ভালো কার্যকর।

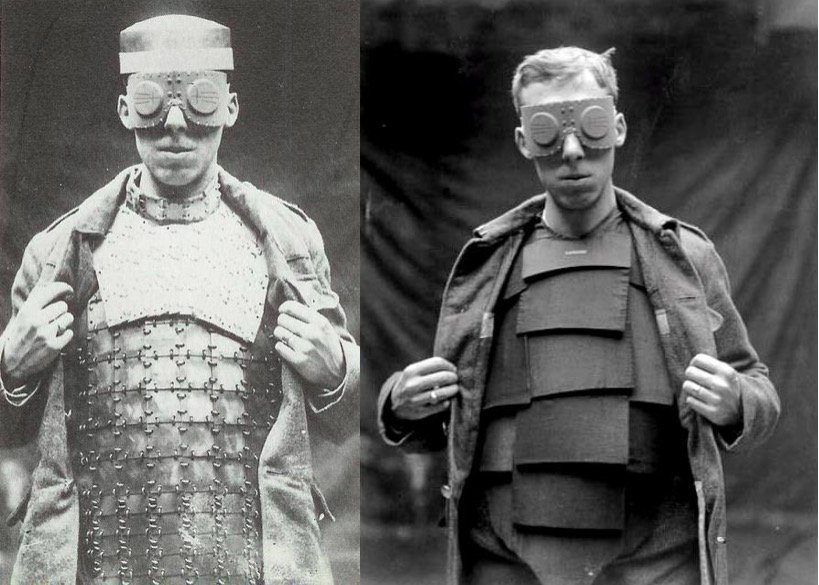

চামড়া-শেকলের মুখোশ

চামড়া ও ধাতব শেকল দিয়ে তৈরী এই মুখোশ ব্যবহার করতো ব্রিটিশ ট্যাংকচালকরা। এই মুখোশের চোখ ও নাকের অংশ ঢাকা থাকতো চামড়া দিয়ে এবং মুখের অংশ ঢাকা থাকতো ধাতব শেকল দিয়ে। প্রতিপক্ষের যেকোনো আক্রমণ থেকে ট্যাঙ্কের ভেতর নিজের চেহারার অংশ বাঁচানোই ছিলো এই মুখোশ ব্যবহারের উদ্দেশ্য।

বডি আর্মর

এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি ব্রিটেনে পাওয়া গেলেও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী থেকে কখনও এটি সরবরাহ করা হয়নি। ব্রিটেনে ব্যবসায়িকভাবে এরকম অনেক সুরক্ষা-ব্যবস্থা বিক্রি হচ্ছিলো। ফ্রান্সে তৈরি করা এই প্রতিরক্ষা পোশাকগুলো ব্রিটেনে পাওয়া যাচ্ছিলো ১৯১৬ সাল থেকে। অনেকেই এগুলো কিনতো ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য। এই পোশাকটি নিকট থেকে কোনো ধারালো বস্তুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিলেও দূর থেকে আসা কোনো গুলি বা ছোট কোনো বস্তুর জোরালোর আঘাত থেকে নিস্তার দিতে পারতো না, বরং পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে নিয়ে যেতো!

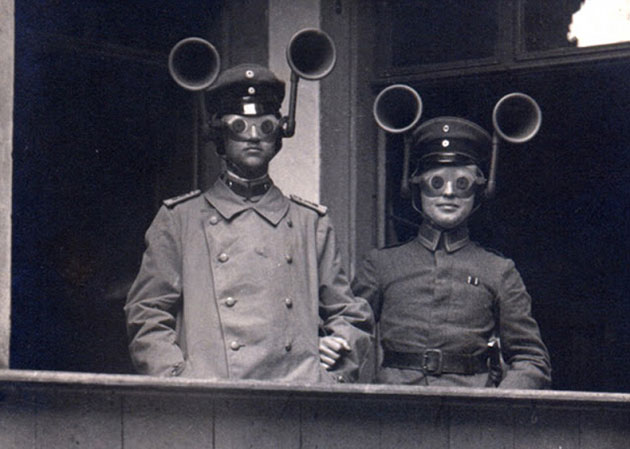

মিকি মাউস মুখোশ

এই মুখোশের নকশাকার মিকি মাউসের কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি, তবে জার্মান বাহিনী এটি ব্যবহার করতো বেশ অদ্ভুত কারণে। শত্রুপক্ষের গতিবিধি যখন দেখা যেতো না, তখন শব্দ শুনেই তাদের খুঁজে বের করার প্রযুক্তি ছিলো এটি। সেই সাথে স্নাইপারদের ওপর নজরদারির জন্যও ব্যবহার হতো এটি।

ব্রেস্টার বডি শিল্ড

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের পাশাপাশি দেখা মেলে অনন্য সব যুদ্ধ-হাতিয়ারের। শরীরের সুরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এই পোশাকটি ব্যবহার করতো। দেখতে বিশাল এবং অধিক ভারি এই ধাতব পোশাকটি যোদ্ধাদের গতিবিধি অনেক কমিয়ে দিতো ঠিকই, কিন্তু এই ধাতব বর্মটি আটকে দিতে পারতো মেশিন গান থেকে ছুটে আসা গুলি।

গ্যাস সরানোর পাখা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার ছিলো অনেক বেশি। প্রতিপক্ষরা একে অপরকে কাবু করার জন্য এটি সবসময়ই ছুঁড়ে থাকতো। কিন্তু এর থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রযুক্তি বের হতেও বেশি সময় লাগেনি। বিশাল আকৃতির পাখা ব্যবহার করা হতো এই গ্যাসের প্রভাব সরানোর জন্য। জিনিসগুলো কাজেও লাগতো বেশ।

গ্যাস নিরোধী শিরস্ত্রাণ

গ্যাস থেকে সুরক্ষার জন্য পাখার ব্যবহারই যথেষ্ট ছিলো না। এটি এক জায়গা থেকে সাময়িকভাবে গ্যাস সরালেও, কখনও কখনও গ্যাসের মধ্য দিয়েই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হতো। তখন ব্যবহার করা হতো এই গ্যাস নিরোধী হেলমেট বা শিরস্ত্রাণ। পুরো মুখ ঢেকে রেখে এই শিরস্ত্রাণ যোদ্ধাদের ভালোই সুরক্ষা দিতো।

লাইফ জ্যাকেটের বদলে তোষক

একবার চিন্তা করুন তো, রাতের বেলা জাহাজে আক্রমণ হয়েছে। সবাই লাইফ জ্যাকেট জড়িয়ে পানিতে ঝাঁপ দিচ্ছে। কিন্তু আপনিসহ আরো বেশ কয়েকজনের জন্য লাইফ জ্যাকেট মিলছে না। জাহাজে মানুষের চেয়ে লাইফ জ্যাকেটের পরিমাণ কম। যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনী তাদের নাবিকদের এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পেলো অদ্ভুত এক বুদ্ধি। ছবির মতো বিছানার তোষক শরীরে পেঁচিয়ে লাইফ জ্যাকেটের কাজ চালানোর প্রশিক্ষণ তাদের দেয়া হয়েছিলো। এতে করে যখন লাইফ জ্যাকেটের টান পড়তো, তখন এই তোষক শরীরে পেঁচিয়েই পানিতে ঝাঁপ দিতো।

ট্রেঞ্চ ক্লাব

কাছ থেকে যুদ্ধ করার সময় এই অস্ত্রটি কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা দেখেই বোঝা যায়। প্রতিপক্ষের মুখে কিংবা অন্য কোনো সংবেদনশীল বা দুর্বল অংশে আঘাত করলে বেশ ভালোই জখম করতে সক্ষম এটি। জার্মান ট্রেঞ্চ ক্লাব এবং ব্রিটিশ ট্রেঞ্চ ক্লাব ছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বহুল ব্যবহৃত। জার্মান ট্রেঞ্চ ক্লাবগুলো ছিলো পুরোপুরি লোহার তৈরী এবং এর মাথায় বেশ কিছু কাটা থাকতো, যা প্রতিপক্ষকে ভোগানোর জন্য যথেষ্ট। অপরদিকে ব্রিটিশ ট্রেঞ্চ ক্লাবগুলোর হাতল তৈরি হতো কাঠ দিয়ে এবং এর মাথায় লোহার একটি চাকতি আটকানো থাকতো। জার্মান ট্রেঞ্চ ক্লাবগুলোর তুলনায় ব্রিটিশ ট্রেঞ্চ ক্লাবগুলো অধিক হালকা হওয়ায় এগুলোর ব্যবহার ছিলো তুলনামূলক সহজ।

প্যাডেল ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন

বিশ্বযুদ্ধের মাঝে নিজেদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য অনেক কাজেই বিদ্যুতের দরকার ছিলো। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তো যখন-তখন বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। তার ওপর তখন হলো বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন। তাই জার্মান সেনাবাহিনী এক অভিনব পন্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতো। সাইকেলের প্যাডেল ঘুরিয়ে তারা দরকারমতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নিতো। এজন্য দুইজন সৈনিককে সবসময়ই প্যাডেল নিয়ে ব্যস্ত থাকা লাগতো।

নকল মাথা

প্রতিপক্ষের গতিবিধি খেয়াল করতে হবে, কিন্তু মাথা সামান্য বের করলেই রয়েছে গুলি খাবার ঝুঁকি। আবার সাধারণ পেরিস্কোপ বের করলেও ধরে ফেলবে প্রতিপক্ষ এবং সাথে সাথেই গুলি চালাবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ফ্রান্স নকল মাথার ব্যবহার শুরু করে। কাগজ দিয়ে কোনো রকমে একটি মাথার আকৃতি বানিয়ে তা রঙ করে দিয়ে মোটামুটি আসল দেখতে একটি মাথা বানিয়ে ফেলা যায়। পেরিস্কোপের মাথায় এই নকল মাথা বসিয়ে নিজেকে ঝুঁকির বাইরে রেখে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করা যায়। অনেক সময় ব্যাপারটিকে আরো বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য নকল মাথার মুখে জ্বলন্ত সিগারেট ধরিয়ে দেয়া হতো। দূর থেকে দেখে মনেই হতো না যে, এখানে আসল মানুষের বদলে নকল মাথার ব্যবহার করা হচ্ছে।

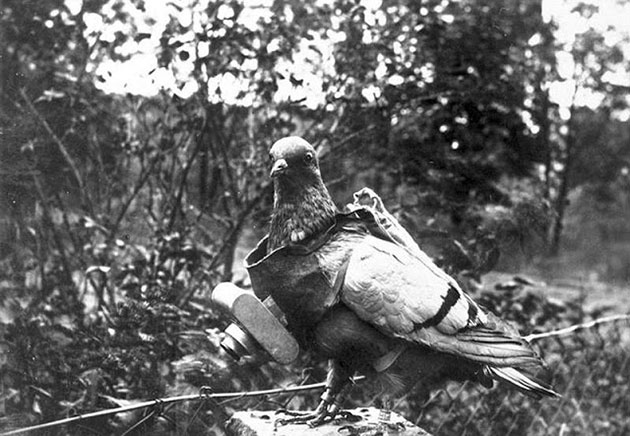

ড্রোন কবুতর

বর্তমান সময়ে তো ড্রোন উড়িয়ে প্রতিপক্ষের অবস্থানের ব্যাপারে খোঁজ নেয়া যায়। কিন্তু আমরা তো কথা বলছি ১৯১৭ সালের ও তার আগের কথা। তখনও অনেকটা এই ধরনেরই প্রযুক্তি ছিলো বলা যায়। রিমোট নিয়ন্ত্রিত ড্রোনের বদলে তখন ব্যবহার হতো বিশ্বস্ত কবুতর। কবুতরের বুকে একটি শাটার ক্যামেরা বেঁধে দেয়া হতো। কিছুক্ষণ পরপরই সেটি ছবি তুলতো। কবুতরটি প্রতিপক্ষের এলাকার উপর দিয়ে উড়ে আসলে সেখানকার ছবিও উঠে যেতো। এভাবেই কবুতর দিয়ে তখন ড্রোনের কাজ চালানো হতো। এই পদ্ধতির পাশাপাশি আরেকটি উপায় তখন ব্যবহার হতো। কবুতরের পায়ে কাগজ বেঁধে এলাকাবাসীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো। কাগজে লেখা থাকতো প্রতিপক্ষের অবস্থান কোথায়, তা কাগজে লিখে আবার কবুতরের পায়ে বেঁধে উড়িয়ে দিতে। এই পদ্ধতি কয়েকদিন পরেই জার্মানদের কাছে ধরা পরে যায়। তখন তারা হয় ভুলভাল তথ্য দিয়ে দিতো, কিংবা কবুতরটিকেই আটকে রাখতো।

এরকম আরও অনেক অদ্ভুত প্রযুক্তি তখন ব্যবহার হতো, যেগুলো সে সময়ের বিচারে বেশ কার্যকরী হলেও বর্তমান সময়ে অনেকটাই অকেজো ও ব্রাত্য। কিন্তু এটিও মানতে হবে, এসব প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্ভাবনের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছিলো আজকের অত্যাধুনিক সমরপ্রযুক্তির উত্থানযাত্রা।