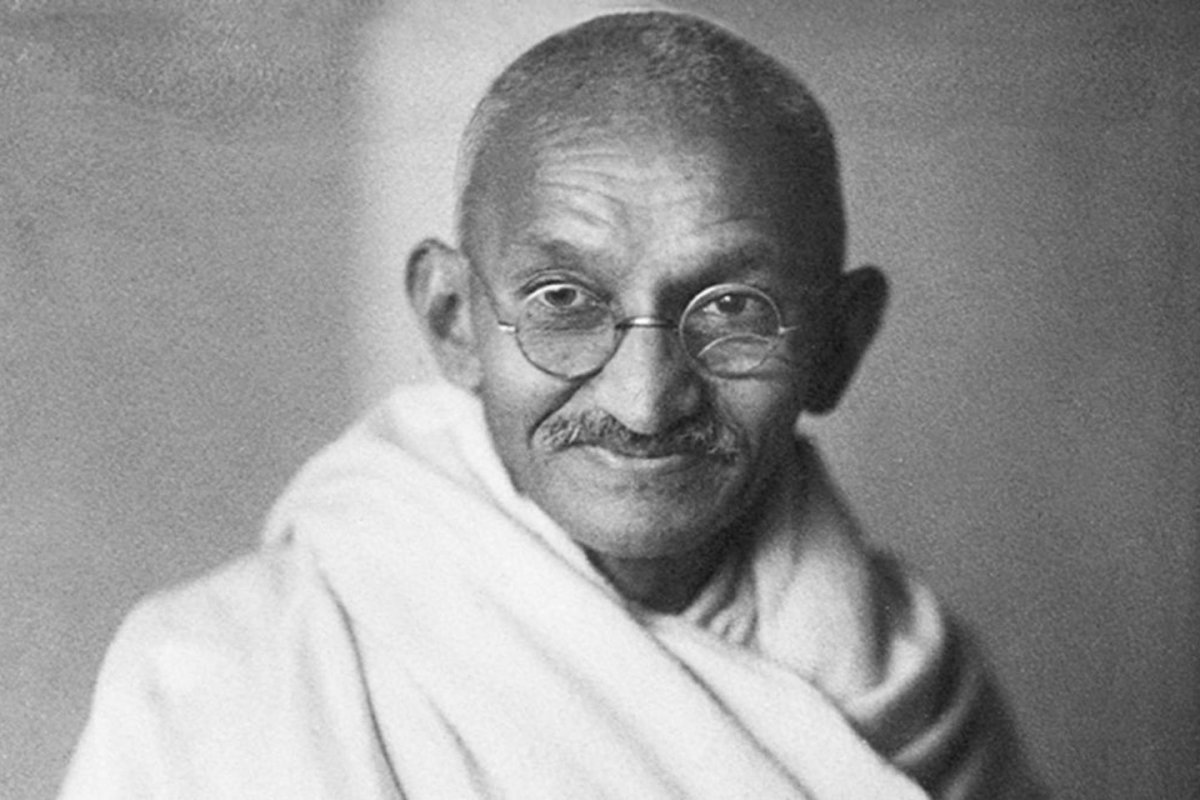

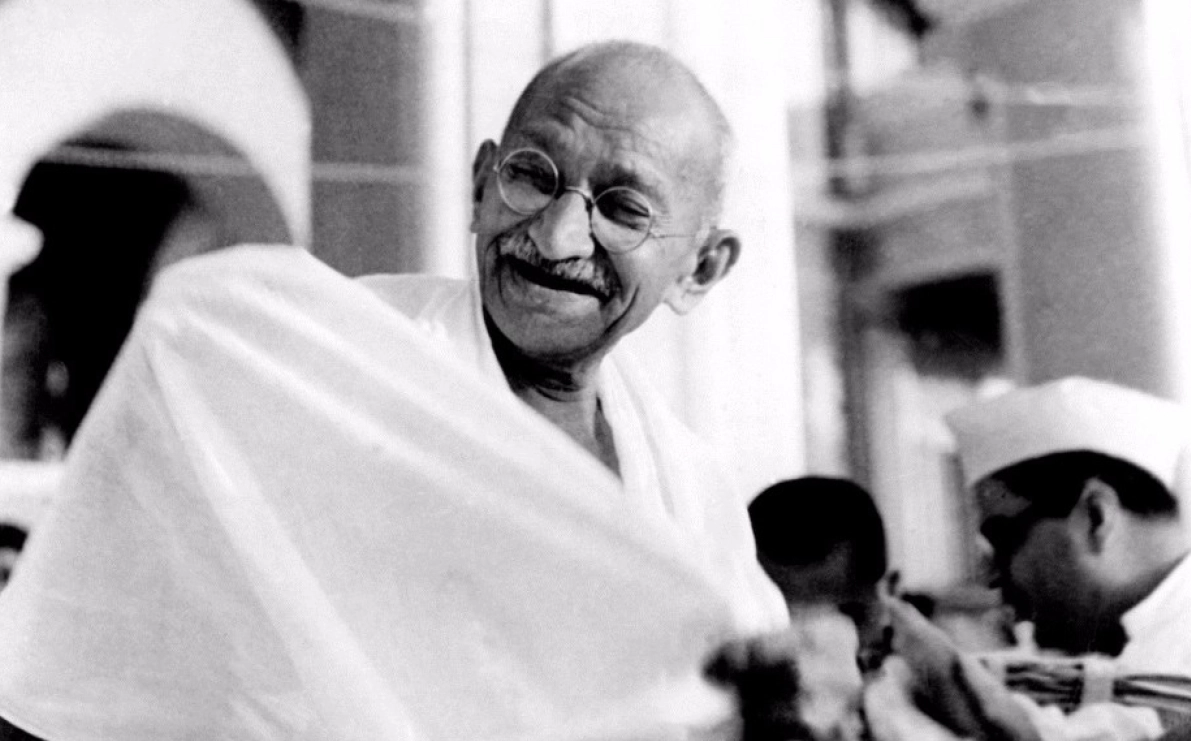

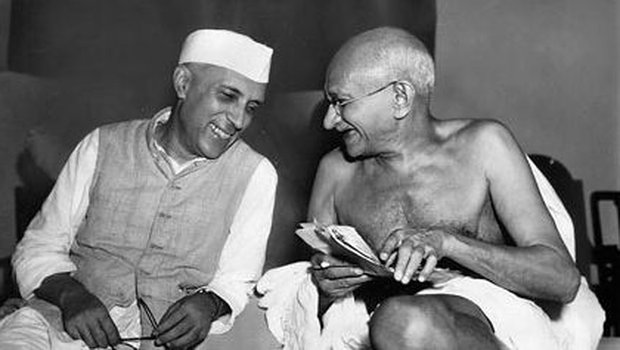

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীকে ভাবা হয়ে থাকে বিংশ শতকে অহিংস আন্দোলনের সবচেয়ে বড় প্রতীক। অথচ সেই মানুষটিই কখনো পাননি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার, যদিও বেশ কয়েকবার তিনি মনোনীত হয়েছিলেন। তাই এই প্রশ্নগুলো বিগত কয়েক দশক ধরে বারবারই উচ্চারিত হয়েছে গণমানুষের আলোচনায়:

নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি বুঝি খুবই সংকীর্ণ ছিল? কমিটির সদস্যরা কি স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে নন-ইউরোপিয়ানদের সংগ্রামকে স্বীকৃতি প্রদানে নারাজ ছিলেন? নাকি তারা নিছকই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে মহাত্মা গান্ধীর হাতে পুরস্কার তুলে দিলে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর যা-ই হোক, এ ব্যাপারে অনেকের মনেই কোনো সন্দেহ নেই যে মহাত্মা গান্ধীই হলেন “যোগ্য দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও শান্তিতে নোবেল না জেতার” সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তাই তো ১৯৮৯ সালে যখন দালাই লামাকে শান্তিতে নোবেল দেয়া হয়, তিনি ঘোষণা দেন যে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবেই তিনি পুরস্কারটি গ্রহণ করছেন। এবং ২০০৬ সালে, গান্ধীজির মৃত্যুর অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় পরে, নোবেল কমিটি জনসম্মুখে স্বীকার করে নেয়, মহাত্মা গান্ধীকে পুরস্কৃত না করা ছিল তাদের মস্ত বড় একটি ভুল।

তবে যেমনটি আগেই বলেছি, শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য গান্ধীজি মনোনীত হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার: ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪৭, এবং সর্বশেষ, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে খুন হওয়ার মাত্র কিছুদিন আগে।

১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে গান্ধীজিকে মনোনীত করেছিলেন নরওয়েজিয়ান স্টর্টিংয়ের (সংসদ) লেবার পার্টি সদস্য ওলে কোবিওর্নসেন। অবশ্য প্রথম মনোনয়নের সময় গান্ধীজির পক্ষে প্রণোদনাটি রচনা করে দিয়েছিলেন ‘ফ্রেন্ডস অভ ইন্ডিয়া’-র নরওয়েজিয়ান ব্রাঞ্চের এক নেত্রী। উল্লেখ্য, ‘ফ্রেন্ডস অভ ইন্ডিয়া’ নামক গান্ধীবাদী সংগঠনটি ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩০-র দশকের গোড়ার দিকে।

তবে কেন গান্ধীজি ১৯৩৭ বা তার পরের দুই বছর নোবেল জেতেননি, এর পেছনে একটি বড় কারণ হলো নোবেল কমিটির উপদেষ্টা, প্রফেসর জ্যাকব ওয়ার্ম-মুলারের প্রতিবেদন। সেখানে তিনি গান্ধীজির ব্যাপারে লিখেছিলেন:

“(মহাত্মা গান্ধী) নিঃসন্দেহে একজন ভালো, গুণী ও তপস্বী ব্যক্তি। নিজ গুণেই তিনি গণমানুষের সম্মান ও ভালোবাসায় সিক্ত হন। কিন্তু তার নীতিতে কিছু তীক্ষ্ণ বাঁক রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে তার অনুসারীরা খুব একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না… তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, এবং একজন একনায়ক, আদর্শবাদী, জাতীয়তাবাদী। তিনি প্রায় সময়ই যীশুখ্রিস্টের মতন, আবার সহসাই একজন অতি সাধারণ রাজনীতিবিদ।”

ওয়ার্ম-মুলারের আরেকটি অভিযোগ ছিল, গান্ধীজি ‘ধারাবাহিকভাবে অহিংস’ ছিলেন না, এবং তার জানা উচিৎ ছিল যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তার কিছু অহিংস প্রচারণাই সহিংসতা ও জঙ্গীবাদের জন্ম দিতে পারে।

এর মাধ্যমে ওয়ার্ম-মুলার মূলত অসহযোগ আন্দোলনের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, যার সূত্র ধরে ১৯২২ সালে একদল লোক চৌরিচৌরার পুলিশ স্টেশনে আক্রমণ করেছিল, বেশ কয়েকজন পুলিশম্যানকে হত্যা করেছিল, এবং জ্বালিয়ে দিয়েছিল গোটা পুলিশ স্টেশন।

তাছাড়া ওয়ার্ম-মুলার মনে করতেন, গান্ধীজির আন্দোলনগুলো বিশ্বজনীন ছিল না, বরং তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় একজন “ভারতীয় জাতীয়তাবাদী”। এ ধারণার পেছনে ওয়ার্ম-মুলারের যুক্তি ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির বহুল আলোচিত আন্দোলন ছিল কেবল ভারতীয়দের জন্যই, যদিও সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গরা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি দুর্দশাগ্রস্ত ছিল।

শেষ পর্যন্ত ১৯৩৭ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জেতেন রবার্ট সেসিল। এ ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি সে বছর, কিংবা তার পরের দুই বছর, আদৌ গান্ধীজির নোবেল জয়ের সম্ভাবনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দেখেছিল কি না।

১৯৩৯ সালের পর গান্ধীজি পুনরায় নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন ১৯৪৭ সালে। সে বছর তাকে মনোনীত করেছিলেন বি জি খের, জি ভি মাভালাঙ্কার এবং জি বি পান্থ। পণ্ডিত পান্থ গান্ধীজির ব্যাপারে লিখেছিলেন:

“এ বছরের নোবেল পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করছি মহাত্মা গান্ধীকে, যিনি ভারতীয় জাতির স্থপতি, নৈতিক বিন্যাসের সর্বশেষ্ঠ জীবন্ত সূচক, এবং বর্তমানে বিশ্বশান্তির সবচেয়ে কার্যকর রক্ষক।”

গান্ধীজির মনোনয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সে বছর নোবেল কমিটির উপদেষ্টা, ইতিহাসবিদ জেনস আরুপ সিপ তার প্রতিবেদনে লিখেছিলেন:

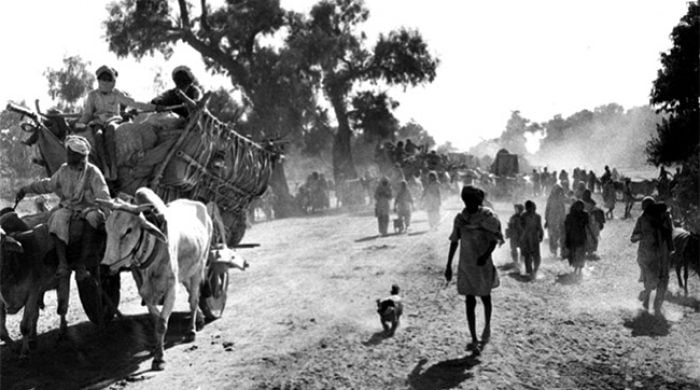

“১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭, এই দশ বছরে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে গান্ধীর আন্দোলনে একই সাথে এসেছে সবচেয়ে বড় বিজয়, এবং সবচেয়ে বড় পরাজয় – ভারতের স্বাধীনতা, এবং ভারতের বিভক্তি।”

সিপ তার ওই প্রতিবেদনে বিবৃত করেন কীভাবে গান্ধী প্রভাবিত করেছিলেন পৃথক কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি ঘটনাকে: ভারতের সাথে ব্রিটেনের লড়াই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক, এবং হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যকার দাঙ্গা। সিপ লেখেন, তিনটি ঘটনাতেই গান্ধী বরাবরের মতো নিজের আদর্শে অবিচল থাকেন, কিন্তু তার ফলাফল সবসময় একই থাকেনি।

সিপের এই প্রতিবেদন ওয়ার্ম-মুলারের চেয়ে অনেক বেশি ইতিবাচক ছিল। কিন্তু তারপরও, নোবেল কমিটির দুজন সদস্য গান্ধীজিকে নোবেল পুরস্কার প্রদানে সম্মত হলেও, তিনজন এর বিরোধিতা করেন। চলমান দেশভাগ ও দাঙ্গার মধ্যে তারা গান্ধীজিকে নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে সম্মানিত করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাই সে বছর নোবেল যায় দ্য কোয়েকার্সদের কাছে।

ধারণা করা হয়ে থাকে, ১৯৪৭ সালে নোবেল কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা যে গান্ধীজির বিপক্ষে গিয়েছিলেন, এর পেছনে দ্য টাইমসে প্রকাশিত “Mr. Gandhi on ‘war’ with Pakistan” শীর্ষক একটি বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রতিবেদনেরও বড় ভূমিকা ছিল, যেখানে ছাপা হয়েছিল গান্ধীজির এই বক্তব্য:

“যদি পাকিস্তানের থেকে সুবিচার অর্জন করা না যায়, তাহলে ভারতীয় ইউনিয়ন সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। মুসলিমরা, যাদের আনুগত্য রয়েছে পাকিস্তানের প্রতি, তাদের ভারতীয় ইউনিয়নে থাকা উচিৎ না।”

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি হত্যা করা হয় মহাত্মা গান্ধীকে। এর মাত্র দুইদিন পরই ছিল সে বছরের নোবেল পুরস্কারের মনোনয়ন জমাদানের শেষ তারিখ। সেবার নোবেল কমিটি গান্ধীজিকে মনোনীত করা ছয়টি চিঠি পায়, যার মধ্যে ছিল প্রাক্তন নোবেল লরেট দ্য কোয়েকার্স এবং এমিলি গ্রিন বলচের চিঠিও।

ইতঃপূর্বে নোবেল শান্তি পুরস্কার মরণোত্তর কাউকে দেয়া হয়নি। কিন্তু নোবেল ফাউন্ডেশনের তৎকালীন সংবিধি মোতাবেক, কয়েকটি শর্ত মেনে মরণোত্তর শান্তিতে নোবেল দেয়া যেত। ফলে গান্ধীজিকে নোবেল দেয়ারও রাস্তা খোলা ছিল।

কিন্তু তারপরও, নোবেল কমিটি সে বছর গান্ধীজিকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়নি। এর পেছনে কারণ হিসেবে তারা বলে, গান্ধীজি কোনো সংগঠনের অংশীদার ছিলেন না, তিনি কোনো সম্পদ রেখে যাননি, কোনো উইলও করে যাননি, ফলে তার পুরস্কার গ্রহণ করার মতো কী নেই।

এ কারণে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি শেষ পর্যন্ত একটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর তারা জানায়,

“কোনো যোগ্য জীবিত প্রার্থী না থাকায় এ বছর কাউকে পুরস্কারটি প্রদান করা হবে না।”

এরপরও অনেকের মনে প্রশ্ন থেকেই যায়, কেন নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হলো না গান্ধীজিকে?

এর পেছনে ভৌগোলিক কারণকেও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ১৯০১ সাল থেকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হলেও, ১৯৩৬ সালে প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছিলেন এমন কেউ, যিনি আমেরিকা কিংবা পশ্চিম ইউরোপের নাগরিক নন। ১৯৬০ সালে প্রথম কোনো আফ্রিকানকে পুরস্কারটি দেয়া হয়, আর প্রথম কোনো এশিয়ান সেটি পান ৭২ সালে। সুতরাং ভেবে নিতে অসুবিধা হয় না, আফ্রিকা বা এশিয়ার কোনো দেশকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদানের কথা বহুদিন নোবেল কমিটি বিবেচনাই করেনি।

এদিকে ব্রিটিশদের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনাও প্রায়ই উঁকি মেলে। তবে নোবেল কমিটি তাদের ওয়েবসাইটে উড়িয়ে দিয়েছে এমন অভিযোগ। তারা দাবি করছে, নিজেদের আর্কাইভ ঘেঁটে তারা এমন কোনো আলামতের হদিস পায়নি, যা থেকে মনে হতে পারে তাদের পূর্বসূরীরা ব্রিটিশদের সাথে সম্পর্ক নিয়ে চিন্তিত ছিল।

২০১৯ সালে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির সেক্রেটারি গেইর লান্ডেস্ট্যাড বলেন, মহাত্মা গান্ধীর নোবেল না জেতার বিষয়টি তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভুল। সম্ভবত নোবেল কমিটির সদস্যদের তৎকালীন ইউরোপ-কেন্দ্রিক মানসিকতাই এর পেছনে দায়ী। সেই সঙ্গে তিনি আরো বলেন,

“নোবেল পুরস্কার ছাড়াও চলে যায় গান্ধীজির। তবে গান্ধীজিকে ছাড়া নোবেল কমিটি নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।”

.jpeg?w=600)