মানুষ স্বার্থের কারণে একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে জড়ায়, দ্বন্দ্বে জড়ায় আদর্শের কারণেও। বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে জড়িয়ে আছে আদর্শগত বিভাজনের কারণটি। বিংশ শতাব্দীতে মানবসভ্যতায় প্রভাবশালী রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিলো তিনটি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর ফ্যাসিবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে পতন ঘটে ফ্যাসিবাদের, শুরু হয় গণতন্ত্র আর কমিউনিজমের মধ্যে অর্ধশতাব্দীব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এসে স্নায়ুযুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটে, শাসনব্যবস্থা হিসেবে কমিউনিজমের পতন ঘটে, মানবসভ্যতার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি পায় গণতন্ত্র।

গণতন্ত্রের এই বিজয়কে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামো চিহ্নিত করেন মানুষের রাষ্ট্রব্যবস্থাকেন্দ্রিক আদর্শিক সংঘাতের সমাপ্তি হিসেবে, গণতন্ত্রকে ঘোষণা করেন সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে। পরের কয়েক বছরের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গণতন্ত্রায়নের ঢেউ লাগে, সামরিক শাসকদের সরিয়ে আসতে থাকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের পতন ঘটলেও, চীনে তখনো বহাল তবিয়তে ক্ষমতায় রয়েছে চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি। গণতন্ত্রের বিজয়ে উল্লসিত রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা সেসময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, চীনেও খুব দ্রুতই গণতন্ত্র আসবে, সমাপ্তি ঘটবে চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির শাসনের। হেগেলের ‘ইতিহাসের সমাপ্তির’ ধারণা যেমন এই ভবিষ্যতবাণী তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে, ভূমিকা রেখেছে ইমানুয়েল কান্টের ‘ডেমোক্রেটিক পিস থিওরির’ আলোকে গণতন্ত্রের মাধ্যমে বৈশ্বিক শান্তি অর্জনের বিশ্বাসও।

কিন্তু, স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির তিন দশকে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, চীনে এখনো গণতন্ত্রের সূচনা ঘটেনি, চীনে কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। চীনে কেন প্রত্যাশিত গণতন্ত্রায়ন শুরু হয়নি? কেন চীনারা এখনও পাশ্চাত্যের কোনো দেশের নাগরিকের মতো রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না?

চীনে গণতন্ত্রের উপস্থিতি কেমন?

গত শতাব্দীর আশির দশকে চীনের গ্রামগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্ব বাছাই করার প্রক্রিয়া শুরু করে চীনা সরকার। গ্রামবাসীরা ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, যিনি আবার কাজ করেন স্থানীয় প্রশাসক হিসেবেও। এই প্রক্রিয়া এখনও চলমান, প্রায় ৯০০ মিলিয়ন গ্রামবাসী ভোটের মাধ্যমে তাদের স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন।

স্থানীয় পর্যায়ের এই প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া জাতীয় পর্যায়ে বিস্তার ঘটানো হয়নি। জাতীয় পর্যায়ের পদগুলোতে প্রমোশন পেতে হলে চীনাদের মানসিক সক্ষমতার প্রমাণ দিতে হয়, প্রমাণ দিতে হয় কাজের দক্ষতারও। মেধার প্রমাণ রাখতে পারলে ধীরে ধীরে পদোন্নতি ঘটে প্রশাসকদের। যেমন- চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিতে ১৬টি প্রমোশন হয়েছে, গ্রাম থেকে ক্রমান্বয়ে প্রমোশন দিয়ে তাকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তুলে আনা হয়েছে।

আবার, চীনে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে সীমিত রাখতে পলিটিব্যুরো রয়েছে সাত সদস্যের। সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই কমিটি বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে, ভূমিকা রাখে রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণে। এই পলিটিব্যুরোর সদস্যরা মতভিন্নতা সমাধান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যবহার করেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারণাকে।

চীনে নিবন্ধিত আটটি রাজনৈতিক দল রয়েছে। বাস্তবিক রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বে এরা কোনো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে না পারলেও, তাত্ত্বিকভাবে এটি চীনের কাঠামোকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের মতো উপস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি চীনের কাঠামোকে ‘চীনা ধরনের গণতন্ত্র’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছে, চীনে গণতন্ত্রায়নের ব্যাপারে আশাবাদী রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা চীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ব্যাখ্যা করেছে ‘গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বৈরতন্ত্র’ হিসেবে।

চীনের স্বৈরতন্ত্র

চীনের রাজনৈতিক কাঠামোতে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপস্থিতি থাকলেও, চীনের কাঠামোকে গণতান্ত্রিক বলার সুযোগ নেই। চীনে এখনও জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় না, সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের কাছেই। আটটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি থাকলেও, এগুলো চীনের নাগরিকদের রাজনৈতিক প্রতিনিধত্ব করে না, কাজ করে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। নাগরিকেরা নিজেদের অধিকার আদায়ে রাজনৈতিক দল তৈরি করতে পারে না, নাগরিকদের নেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

চীনে সংবাদমাধ্যমের প্রায়োগিক কোনো স্বাধীনতা নেই। বরং, সংবাদমাধ্যমগুলো থাকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে, চলে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সেন্সরিং। গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। একইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় নাগরিকদের অনলাইন কার্যক্রম, রাখা হয় নজরদারিতে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে চলে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সার্ভিল্যান্স, মতপ্রকাশের সুবিধা সেখানে অত্যন্ত সীমিত।

রাষ্ট্রের কাঠামো সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে পৃথকীকরণ করা। সাধারণভাবে, এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় তিনটি বিভাগ তৈরি হয়। রাষ্ট্রের সামরিক আর অসামরিক আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে তৈরি হয় নির্বাহী বিভাগ, নাগরিকদের বিচারিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগ তৈরি হয়, আইনসভার কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা, রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ তৈরি করা। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলে রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব, সম্ভবত ফাংশনাল রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করা। চীনের রাষ্ট্রকাঠামোতেও এই তিনটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু, এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকেই এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস আসলে কমিউনিস্ট পার্টির ইচ্ছাতেই আইন তৈরি করে, গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুবিধা সেখানে অত্যন্ত সীমিত। নির্বাহী বিভাগ কাজ করে প্রেসিক্সডেন্টের নির্দেশনায়, যিনি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে আসেন। বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির পলিটিক্যাল এন্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স কমিশন।

আইনের শাসন একটি সামষ্টিক ধারণা। আইনের শাসন নির্ভর করে আইনের দৃষ্টিতে নাগরিকদের কতটুকু সমান হিসেবে দেখা হয়, বিচার বিভাগ স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে আইনের শাসন, নির্ভর করে আইনি কাঠামো জনগণের কাছে কতটুকু সহজলভ্য, তার উপরও। আইনের উৎস হিসেবে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রহণযোগ্যতাও আইনের শাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, ভূমিকা থাকে আইন প্রণয়নকারীদের রাজনৈতিক আদর্শ আর ক্ষমতার ধরন নিয়েও। অন্যান্য সকল কর্তৃত্ববাদী দেশের মতো চীনেও দুর্নীতির হার বেশি, যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

এরপরও, চীনে কমিউনিস্ট পার্টি জনপ্রিয়, শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ নাগরিকদের কাছে বিবেচিত হন অবতার হিসেবে। কিন্তু, একটি কাঠামো জনপ্রিয় হোক বা না হোক, অগণতান্ত্রিক কাঠামোকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো দিয়ে বিবেচনা করা কিংবা দুর্বল গণতন্ত্র হিসেবে দাবি করার সুযোগ নেই।

চীনে কেন গণতন্ত্রায়ন হয়নি?

সভ্যতার শুরু থেকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়েছে বারবার, পরিবর্তন এসেছে মানুষের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক মূল্যবোধে, পরিবর্তন হয়েছে রাষ্ট্রের কার্যাবলিও। রাষ্ট্রকাঠামোর এই প্রতিনয়ত পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে শাসক সকল ক্ষমতা আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করে নিজের কাছে কুক্ষিগত করেছিলেন, আরেক ভাগে শাসকেরা ক্ষমতা অ্যাসেম্বলি তৈরি করে প্রতিনিধিদের সাথে ভাগ করে রাষ্ট্র চালিয়েছেন।

শাসক আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্র চালাবেন নাকি এসেম্বলির মাধ্যমে চালাবেন, তা আবার দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। চীনের কর্তৃত্ববাদী চরিত্রকে এই দুই কারণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

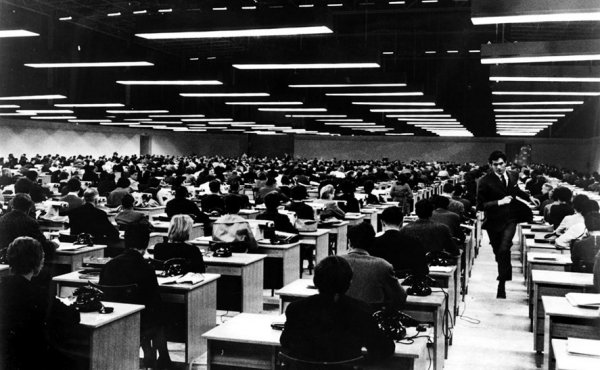

প্রথমত, নাগরিকদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য শাসককে কোন পথ অবলম্বন করতে হচ্ছে, তার উপর রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ভর করে। যেসব দেশের শাসকেরা রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারেন, তথ্যের জন্য জনগণের প্রতিনিধির উপর নির্ভর করতে হয় না, তারা সাধারণত কর্তৃত্ববাদী হন, ক্ষমতা এককেন্দ্রিক করে ফেলেন। চীনে একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি রয়েছে হাজার বছর ধরে, যারা নাগরিকদের উপার্জন, উৎপাদনের ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য শাসককে সরবরাহ করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়গুলো সার্ভিল্যান্স প্রযুক্তির উদ্ভাবন আমলাদের কাজকে আরো সহজ করেছে, রাষ্ট্রকে করেছে আরো কর্তৃত্ববাদী।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় নাগরিকদের কাছে ‘এক্সিট পয়েন্টের’ উপস্থিতি। রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠলে, কর্তৃত্ববাদী শাসকের শাসন থেকে নাগরিকদের বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকলে রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদী হয় না, শাসকও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেন, নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশ দেন। সম্প্রতি চীনের অর্থনৈতিক উত্থান ঘটলেও, অর্থনৈতিক বৈষম্যও সেখানে বাড়ছে। চীনের অধিকাংশ নাগরিকের কাছে তাই এক্সিট পয়েন্ট নেই, রাষ্ট্র সুযোগ পেয়েছে কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠার।

চীনের রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক কাঠামো বিশ্বের অন্যান্য দেশের কর্তৃত্ববাদকে বুঝতে সহযোগিতা করতে পারে, বুঝতে সাহায্য করবে পৃথিবীর যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদের উত্থান ঘটছে, সেসব দেশের সরকার ও রাজনীতিকেও।