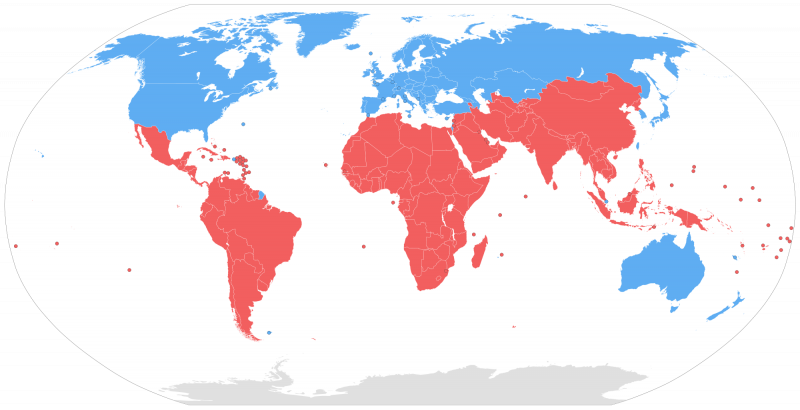

ব্রান্ডিট লাইনের দক্ষিণে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল অঞ্চলগুলোর একটি। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ বাস করে এই অঞ্চলে, সংখ্যার হিসেবে সেটা ১৮০ কোটিরও বেশি। দীর্ঘসময় ধরে দক্ষিণ এশিয়ার বড় রাষ্ট্রগুলো ছিল উপনিবেশিক শাসনের অধীনে। ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি এসে দীর্ঘসময় এখানে বাণিজ্য করেছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রই স্বাধীনতা পেয়েছে গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। দীর্ঘ সময় উপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার কারণে এসব দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেশগুলো হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় দেশগুলোর বাজার।

স্বাধীনতার পর এই দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে রাজনৈতিকভাবে নিজেদের অবস্থান তৈরির। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই দেশগুলোতে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে, যে ধারা বজায় ছিল গতশতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত। এই বিপুল জনসংখ্যা দেশগুলোকে অর্থনৈতিক কাঠামোতে সরবরাহ করেছে বিপুল শ্রমশক্তি, শ্রমিকের প্রাচুর্যে তুলনামূলক কম শ্রমমূল্য আকৃষ্ট করেছে বিনিয়োগকারীদের। ফলে, এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে গত কয়েক দশক ধরে। গড়ে ৭.৮ শতাংশ।

স্বাধীনতার পর থেকেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শাসনব্যবস্থা হিসেবে হিসেবে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে থাকা ভারত ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্য সকল রাষ্ট্রই সাংবিধানিক সংকটের মধ্যে দিয়ে গেছে, বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা। অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি আর সামাজিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে রাষ্ট্রের চরিত্র, পরিবর্তিত হয়েছে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, প্রভাবিত হয়েছে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা আর নতুন নতুন মেরুকরণ হয়েছে আঞ্চলিক রাজনীতিতে।

জনতুষ্টিবাদ

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শিক্ষার হার কম, বিশ্বের অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের প্রায় অর্ধেকই বাস করে এই অঞ্চলে। শিক্ষার হার কম থাকায় এসব দেশের জনগণ আসলে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চেয়ে অপ্রথাগত যেসব ধর্মীয় এবং সামাজিক কাঠামো আছে, সেগুলোর উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ফলে, রাজনীতিতে এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সামাজিক কাঠামোও।

ধর্মীয় দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র পাকিইস্তানেই সক্রিয়ভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি নেই। পাকিস্তান ছাড়া অন্য দেশগুলোতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর এসব দেশের নাগরিকদের নির্ভরশীলতা অনিবার্য করে তোলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি। এর প্রভাব পড়ে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে, প্রভাব পড়ে আঞ্চলিক রাজনীতিতেও।

আবার, এইসব দেশে রাজনীতিতে ক্রিয়াশীল থাকে সুবিধাভোগী শ্রেণি, যারা বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের কাঠামো থেকে সুবিধা আদায় করে থাকে। এদের বাইরে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের একটি বড় অংশই থাকে অর্থনৈতিক সুবিধার বাইরে। তাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছায় না নাগরিক সুবিধা। ফলে, সুবিধাভোগী ধনিক শ্রেণি এইসব দেশে আবির্ভূত হয় গণশত্রু হিসেবে।

জনতুষ্টিবাদী নেতারা আসলে এই জায়গাগুলোকে ব্যবহার করেই নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি করেন, তৈরি করেন ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ। নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজনের ধারণাকে উস্কে দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন ভারতের নরেন্দ্র মোদি, একই ধরনের বিভাজনের রাজনীতি হয়েছে শ্রীলঙ্কাতেও। সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলি জাতীয়তাবাদ উস্কে দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন মাহিন্দর রাজাপক্ষে। ভারতকে গণশত্রু হিসেবে উপস্থাপন করে জনগণের সমর্থন আদায় করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান, বর্তমানে একই পথে হাঁটছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। জনতুষ্টিবাদীদের এই বিভাজনের খেলা দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও। একমাত্র ভূটানই এখন পর্যন্ত জনতুষ্টিবাদীদের তৈরি করা বিভাজনের বাইরে রয়েছে।

সরকারপ্রধানের অসীম ক্ষমতা

মধ্যযুগে দক্ষিণ এশিয়ায় বিভিন্ন সময়ে বড় বড় সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। আবার ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে রাজাদের শাসনও। গত শতাব্দীতে স্বাধীনতার পর অধিকাংশ দেশেই যাত্রা শুরু হয় সাংবিধানিক গণতন্ত্রের। নিয়মতান্ত্রিক সেই শাসনব্যবস্থা বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে পলিটিক্যাল এলিটদের দ্বারা, বাধাগ্রস্ত হয়েছে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, বাধাগ্রস্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণেও।

এরপরও এই শতাব্দীতে এসে মোটামুটি সকল দেশেই সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পথে হাঁটার একটা প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। কিন্তু দীর্ঘসময় উপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকায় এবং স্বাধীনতার পর শাসনব্যবস্থায় ধারাবাহিকতার অভাবের প্রভাব এখনো দেখা যায় এই দেশগুলোতে। এসব দেশের সংবিধানে সরকারপ্রধানকে দেওয়া হয়েছে অসীম ক্ষমতা চর্চার সুযোগ। অনেকে এটাকে তুলনা করেন মধ্যযুগের রাজাদের আমলের সাথে। এই বিপুল ক্ষমতা সরকারপ্রধানকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। সমর্থকদের কাছে সরকারপ্রধানকে মনে হয় সকল ক্ষমতার মালিক। আবার, রাষ্ট্রকাঠামোতে গড়ে উঠেনি সরকারপ্রধানের এই অসীম ক্ষমতাকে ব্যালেন্স করার মতো কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, ভূমিকা রাখতে পারছে না সিভিল সোসাইটিও।

এই অবস্থা রাজনৈতিক অবতারবাদের সূচনা করে। নাগরিকদের কাছে সরকারপ্রধানের কথা অব্যর্থ মনে হয়, সমর্থকদের কাছে সরকারপ্রধান চলে যান দেবতার আসনে। ফলে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করে এবং শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়মিত উপাদান প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

কর্তৃত্ববাদের উত্থান

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বব্যাপী উদার গণতন্ত্রের যে জোয়ার বয়ে গিয়েছিল, তার প্রভাব পড়েছিল দক্ষিণ এশিয়াতেও। বিভিন্ন দেশে ক্ষমতায় আসা শুরু করে উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধারণকারী দল। এর আবার উল্টো যাত্রা শুরু হয় গত দশকের শুরুর দিকে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব কাটাতে অন্যান্য অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মতো দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোও রক্ষণশীল উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে, নাগরিকদের মধ্যে শক্তিশালী হয় সীমান্তের ধারণা। উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার জায়গা থেকে মূল্যবোধ কিছুটা ডানপন্থার দিকে সরে যাওয়ায় রাষ্ট্রগুলোও সুযোগ পায় কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠার।

সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর এই কর্তৃত্ববাদী আচরণ আরো বেড়েছে, প্রভাব বেড়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর। বিভিন্ন দেশে নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ করা হয়েছে, আক্রমণের শিকার হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। বেড়েছে নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের নজরদারির কার্যক্রম, নজরদারি করা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকেও। রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্ববাদী আচরণের সঙ্গী হয়ে উঠছে নাগরিকদেরই একটি অংশ, কর্তৃত্ববাদকে দিচ্ছে নৈতিক ভিত্তি।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

সুশাসনের সাথে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ধারণাটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত এবং রাষ্ট্রকাঠামোতে বিভিন্ন অনিয়মিত উপাদানের উপস্থিতি থাকলে সেটার প্রভাব সবার আগে সাধারণত গণমাধ্যমের উপর আসে। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্বচ্ছতার অভাব থাকলে, কাঠামোগত স্বচ্ছতার অভাব থাকলে তার প্রভাব গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর আসে। প্রভাব আসে কোনো প্রতিষ্ঠানের অসীম ক্ষমতার ব্যালেন্সকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যম আবির্ভূত হলেও। রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠীর উপস্থিতিও ব্যাহত করে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা।

বিশ্বব্যাপী এসব ক্রিয়াশীল প্রভাবকে বিবেচনা করে, ‘রিপোর্টার্স উইথআউট বর্ডার’ প্রতিবছরই প্রকাশ করে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচক। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দেশ ভূটান ছাড়া কোনোটিই এই সূচকে ভালো অবস্থানে নেই। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের দেশ ভারতের অবস্থান ১৪২ তম, তার প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের অবস্থান ১৪১ তম স্থানে। দীর্ঘদিন উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার জন্য প্রশংসিত হলেও শ্রীলঙ্কার অবস্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১২৭ তম। নেপাল আছে ১১২ তম স্থানে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ, তাদের অবস্থান ১৫১ তম।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থানের আশেপাশে আছে উজবেকিস্তান, দক্ষিণ সুদান, কাজাখস্তানের মতো দেশগুলো, যাদের উদার গণতন্ত্র চর্চার খুব দীর্ঘ ইতিহাস নেই।

কতিপয়তন্ত্র এবং বৈষম্য

রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিভিন্ন অনিয়মিত উপাদানের উপস্থিতির বড় একটা প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জায়গাটিতে। রাষ্ট্রীয় সহায়তা পেয়ে একটা অংশের সম্পত্তি ফুলে-ফেঁপে উঠে, নাগরিক সুবিধাও পৌঁছায় কেবল এই শ্রেণির কাছেই। শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের সমালোচনায় এরিস্টটল যে বলেছিলেন, গণতন্ত্র হচ্ছে দরিদ্রদের সম্পদ অর্জনের ব্যবস্থা, তার একটি ট্রেক্সটবুক উদাহরণ হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা এবং রাষ্ট্রকাঠামোতে অনিয়মিত উপাদানের প্রভাব বিস্তারের কারণে একে অনেক একাডেমিশিয়ান কতিপয়তন্ত্র হিসেবেও অবহিত করেন।

জনবহুল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শিক্ষার হার কম থাকায় এসব দেশে দক্ষ জনশক্তিও গড়ে উঠেনি। অর্থনীতি রয়ে গেছে শিল্পের প্রাথমিক কাচামাল রপ্তানি আয়ের উপর নির্ভরশীল। ফলে, এসব দেশে দরিদ্রতা একটি সাধারণ উপাদান। বিশ্বের দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের ৪০ শতাংশ বাস করে এই অঞ্চলে।

ফলে, দক্ষিণ এশিয়ায় আসলে জীবনধারণের সীমিত সম্পদ অর্জনের জন্যই হয় তীব্র প্রতিযোগিতা, টিকে থাকে কেবলই সুবিধাভোগীরা। ফলে, দক্ষিণ এশিয়ার সমাজগুলো আসলে তীব্র বৈষম্যপূর্ণ এবং সাম্প্রতিক সময়গুলোতে এই বৈষম্য আরো বাড়ছে। সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে ইকোনমিক পিরামিডের চূড়ায় থাকা ধনীদের, দৈনিক আয় কমছে ইকোনমিক পিরামিডের নিম্নস্তরে থাকা সমাজের দরিদ্রতম অংশের।

রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সুরক্ষা

রাষ্ট্রব্যবস্থার যাত্রার শুরুতে মানুষের যে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল নিরাপত্তার ধারণা। এই নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রের প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠান, মানসিক চিকিৎসার হাসপাতাল এবং জেলখানা। রাষ্ট্রব্যবস্থা এরপর নগর রাষ্ট্রের যুগ পেরিয়েছে, পেরিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের যুগও। বর্তমানে জাতিরাষ্ট্রের যুগে এসেও একই রকম গুরুত্ব বহন করে নিরাপত্তার ধারণাটি। মানুষ প্রত্যাশা করে, রাষ্ট্র তাকে বাইরের দেশের শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ হবে, রক্ষাকবচ হবে দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী বা নাগরিক অধিকার হরণকারী গোষ্ঠী থেকেও।

দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো আসলে আদর্শিক দিক থেকে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানের অবস্থানে যেতে পারেনি। এখনো রাষ্টগুলোতে নাগরিক অধিকারের হরণ হচ্ছে, হচ্ছে বিচারবহির্ভূত হত্যা। চলমান মহামারির সময়েও দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো বড় পরিসরে নেয়নি কোনো সামাজিক সুরক্ষার কার্যক্রম, নাগরিকদের ঠেলে দিয়েছে হার্ড ইমিউনিটির দিকে। টেস্টের সুবিধা কমিয়েছে, আক্রান্তের সংখ্যার কার্ভটাকে সরলরৈখিক করার জন্য। সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোর মধ্যে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেগুলোও প্রভাবিত হয়েছে কতিপয়তন্ত্র দ্বারা, প্রভাবিত হয়েছে রাষ্ট্রকাঠামোতে ক্রিয়াশীল অনিয়মিত উপাদানগুলো দ্বারা।