“খেলার সাথে রাজনীতি মেশাবেন না!” সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে এ ধরনের উপদেশবাণী আজকাল খুবই পরিচিত হয়ে গেছে। যখনই কেউ কোনো দলের প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শকে টেনে আনে, ‘নিরপেক্ষ’ শ্রেণীর কিছু মানুষকে এ জাতীয় কথাবার্তা বলতে শোনা যায়। তাদের মতে, খেলাধুলা খুবই পবিত্র একটি বিষয়। রাজনীতির মতো জাগতিক কলুষিত জিনিসের সাথে খেলাধুলার সংমিশ্রন মোটেই কাম্য নয়।

মজার ব্যাপার হলো, খেলার সাথে রাজনীতিকে মেশাতে না চাওয়ার এমন আকুতি কিন্তু খুব সাম্প্রতিক কোনো প্রবণতা নয়। আজ থেকে প্রায় ২,০০০ বছর আগেই অলিম্পিয়ার দেয়ালে দেয়ালে লেখা হয়েছিল, “খেলাধুলার থেকে রাজনীতিকে দূরে রাখুন।” তখন অবশ্য প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল। রোমান সম্রাটদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল ঘোড়ার রথের প্রতিযোগিতার ফলাফল আগে থেকে ‘ফিক্স’ করে রাখার। আর তার প্রতিবাদে দেয়ালগুলোতে উঠেছিল এমন বাণী।

সাধারণ অর্থে খেলার সাথে রাজনীতি মেশানো দ্বারা আমরা কিছুটা ভিন্ন অর্থ বুঝিয়ে থাকি। এর মাধ্যমে আমরা বোঝাই, খেলাধুলার মাধ্যমে যখন কূটনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করা হয়, কিংবা খেলাধুলাকে নিজস্ব মতাদর্শ প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ খেলাধুলার সাথে রাজনীতির এমন সম্পৃক্ততার বিরোধিতা করে এসেছে। কিন্তু তাদের আহবানে ইতিবাচক সাড়া খুব কমই মিলেছে। শুধু বর্তমান সময়ই না, সকল যুগের সকল মানুষই যখনই পেরেছে, খেলাধুলা ও রাজনীতিকে একই সুতায় এনে বেঁধেছে। চলুন পাঠক, আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই এমনই কিছু দৃষ্টান্তের কথা।

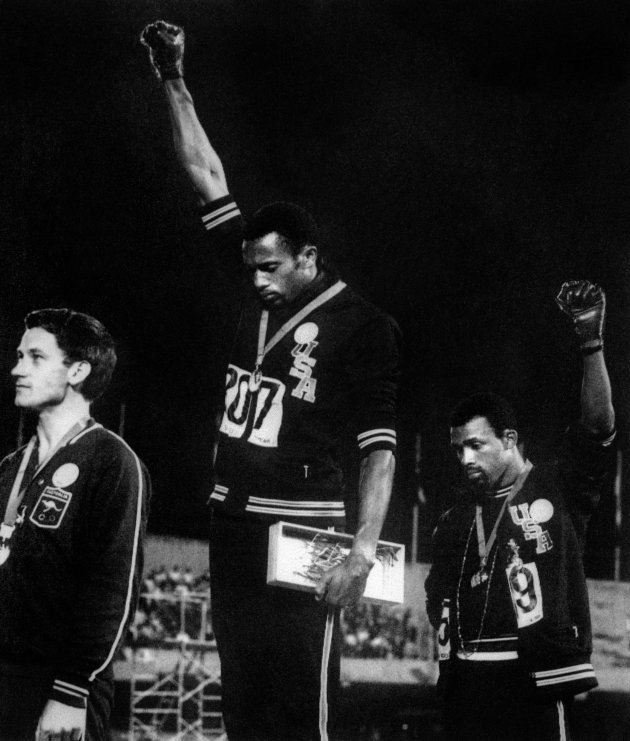

দ্য ব্ল্যাক পাওয়ার স্যালুট

১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত মেক্সিকো সিটি অলিম্পিকসের মেডেল বিতরণ অনুষ্ঠানে আমেরিকান অ্যাথলেট টমি স্মিথ এবং জন কার্লোস হাজির হয়েছিলেন পায়ে জুতো ছাড়া, কালো মোজা পরে। তাদের মতে, এগুলো ছিল কালো দারিদ্র্যের স্মারক। মেডেল লাভের পর পোডিয়ামের উপর দাঁড়িয়ে তারা তাদের কালো গ্লাভস পরা হাতও উঁচিয়ে ধরেছিলেন।

এ ঘটনার ফলে টমি ও জন ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন, এবং তাদেরকে অলিম্পিক গেমস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। নিজ দেশ আমেরিকায় প্রত্যাবর্তনের পরও স্বদেশী অনেকেই তাদের প্রতি কঠোর নিন্দা জানিয়েছিল। তারপরও, তারা একটি দৃষ্টান্ত ঠিকই স্থাপন করেছিলেন, যে কারণে সারা বিশ্ব আমেরিকান নাগরিক অধিকার আদায় সংগ্রামের ইতিহাসের অংশ হিসেবে আজও তাদের কথা স্মরণে রেখেছে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, সেদিন মেডেল বিতরণী অনুষ্ঠানে দুই কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান অ্যাথলেটের পাশাপাশি রৌপ্য মেডেলের পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গও। তিনি অস্ট্রেলিয়ার পিটার নরম্যান। বাকি দুজন কী করতে চলেছেন, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। তারপরও তারা যখন নিজেদের মতো করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, নিজের পোডিয়ামে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তাদেরকে সম্মান জানিয়েছিলেন তিনি। একাত্মতাও পোষণ করেছিলেন। এরপর থেকে টমি ও জনের সাথে তার এতটাই সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে যে, ২০০৬ সালে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ‘পলবেয়ারার’ হিসেবেও ছিলেন বাকি দুজন।

পিংপং ডিপ্লোম্যাসি

বিস্ময়কর হলেও সত্য, গত শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ছিল। পরবর্তীতে পিংপং বা টেবিল টেনিস খেলাকে কেন্দ্র করে দেশ দুটির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র পিংপং দলকে আমন্ত্রণ জানান চীন সফরের। সেই আমন্ত্রণে সাড়াও দেয় যুক্তরাষ্ট্র। পরের বছরই আবার ফিরতি আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সফর করে চীনা পিংপং দল। এভাবে অবসান ঘটে বিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে অব্যহত যুক্তরাষ্ট্র-চীন কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিগত বৈষম্যের সমাপ্তি

দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৪৮ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চলেছিল এক ভয়াবহ জাতিগত বৈষম্য। এ কথা সত্য যে, খেলাধুলার মাধ্যমে এ বৈষম্যের সমাপ্তি ঘটেনি। তারপরও খেলাধুলার একটি বড় ভূমিকা ছিল এক্ষেত্রে। জাতিগত বৈষম্যের জের ধরে দেশটির বিভিন্ন ক্রীড়া দল যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে একে একে বহিষ্কৃত হচ্ছিল, তা নাড়া দিয়েছিল দেশটির শ্বেতাঙ্গ ক্রীড়াবিদদের মননে। তারাও ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছিলেন যে, দেশে চলমান জাতিগত বৈষম্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়া দলগুলোর বহিষ্কারাদেশের সূত্র ধরেই বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ মানুষ প্রথমবারের মতো অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, দেশটিতে জাতিগত বৈষম্য কী চরম আকার ধারণ করেছে। এবং খেলাধুলার হাত ধরেই এমন এক ঘটনার জন্ম ঘটেছিল, যা আগে কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারেনি। ১৯৯৫ সালে দেশটির প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা ফ্রাঙ্কোয়েস পিয়েনারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন রাগবি বিশ্বকাপের ট্রফি।

এরপর ম্যান্ডেলার মুখ থেকেই নিঃসৃত হয়েছিল খেলাধুলার শক্তি বিষয়ক সর্বকালের সবচেয়ে বিখ্যাত ভাষণগুলোর একটি। তিনি সেদিন বলেছিলেন,

“খেলাধুলার রয়েছে পরিবর্তনের শক্তি। এটি গোটা বিশ্বকে বদলে দিতে পারে। এর রয়েছে মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগানোর শক্তি। এর রয়েছে মানুষকে একতাবদ্ধ করার শক্তি, যে শক্তি অন্য আর কিছুতে খুব কমই আছে। তরুণ সমাজের কাছে এটি এমন এক ভাষায় কথা বলে, যা তারা বুঝতে পারে। একসময় যেখানে শুধু হতাশা ছিল, সেখানে আশার ফুল ফোটাতে পারে এটি। বর্ণবাদী বাঁধার দেয়াল ভেঙে চুরমার করে দিতে খেলাধুলা একটি সরকারের চেয়েও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।”

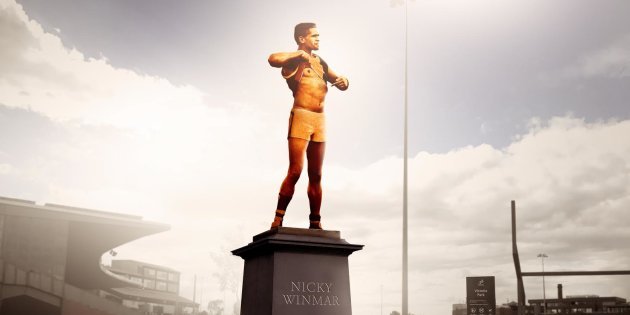

নিকি উইনমারের আত্মপ্রত্যয়ী ঘোষণা

১৯৯৩ সালে অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল লিগে ঘটেছিল এ ঘটনা। সেইন্ট কিলডা দলে খেলতেন আদিবাসী খেলোয়াড় নিকি উইনমার। কলিংউডের বিপক্ষে এক ম্যাচ চলাকালীন তাদের চিয়ারলিডার স্কোয়াডের সদস্যরা বর্ণবাদী আক্রমণ চালিয়েছিল তার উপর। খেলা শেষে নিকি তার পরনের শার্ট উঁচিয়ে ধরে, নিজের বুকের দিকে নির্দেশ করে বলেন, “আমি একজন কৃষ্ণাঙ্গ, এবং এজন্য আমি গর্বিত।”

এখন অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল লিগে একটি আদিবাসী রাউন্ড ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য বিভিন্ন রাউন্ড, যেখানে খেলাটির ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এখন দেশটির অন্যান্য ফুটবল লিগসহ ন্যাশনাল রাগবি লিগেও এমন নীতি অনুসরণ করা হয় যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ উঠলেই তার জন্য চরম শাস্তি অপেক্ষা করবে।

ইউরোপিয়ান ফুটবল ক্লাবগুলোর রাজনীতি সচেতনতা

ইউরোপের ফুটবল ক্লাবগুলোর মতো সরাসরি রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলে, অন্য কোনো খেলার ক্ষেত্রেই নেই। ইউরোপে একটি ফুটবল ক্লাবকে সমর্থন করা মানে হলো ঐ ক্লাব সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকেও সমর্থন করা।

স্কটল্যান্ডের সেল্টিক এবং রেঞ্জার্স হলো এ সংক্রান্ত একটি ধ্রুপদী উদাহরণ। সেল্টিক সমর্থকেরা সবসময় খেলায় তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রবেশ করিয়ে এসেছে, এবং সাধারণত কেবল ক্যাথলিকরাই দলটিতে খেলার সুযোগ পেয়ে এসেছে (রেঞ্জার্সে এর ঠিক উল্টো)। আবার সেল্টিক সমর্থকেরা যেখানে বামপন্থী আন্দোলনগুলোতে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, রেঞ্জার্স সমর্থকদেরকে দেখা যায় ডানপন্থী দলগুলোকে অনুসরণ করতে।

স্পেনে, রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা বার্সেলোনার মধ্যে যেকোনো একটি দলকে সমর্থন করা মানে হলো ওই নির্দিষ্ট দলটির রাজনৈতিক মতাদর্শকে সমর্থন করা। রাজধানী মাদ্রিদের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ কট্টর ডানপন্থী স্বৈরশাসক ফ্রান্সিসকো ফ্র্যাঙ্কোর সাথে সংস্লিষ্টতার সুবাদে বরাবরই ‘রয়্যাল’ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে এসেছে। অপরদিকে বার্সেলোনার স্লোগানেই রয়েছে, Mes que un club, অর্থাৎ তারা একটি ক্লাবের চেয়েও বেশি কিছু। ক্লাবটি কাতালান জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার, অঞ্চলের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনসমূহে সরাসরি সাহায্য করে এসেছে।

কেন খেলাধুলার সাথে রাজনীতি মেশে?

অনেকেই দাবি করেন, খেলাধুলা ও রাজনীতি একেবারেই ভিন্ন দুটি প্রতিষ্ঠান। তেলে ও জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনই খেলাধুলা ও রাজনীতিকেও কখনো এক করা উচিত না। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে শুধু উপরের পাঁচটি ঘটনাই নয়, এমন অজস্র দৃষ্টান্ত সামনে আসবে, যেখানে খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ততা ঘটেছে রাজনীতির।

এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন খেলাধুলা ও রাজনীতিকে আলাদা করা যায় না? কেন এরা একে অপরের সাথে মিশে যায়? এর পেছনে কয়েকটি কারণ হলো:

- অধিকাংশ খেলাধুলাই ব্যক্তিগত বা এককভাবে খেলা হয় না। দলীয় খেলাগুলোতে একটি জাতীয় দল বা স্থানীয় ক্লাব নির্দিষ্ট কোনো জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। আর সকল জাতিগোষ্ঠীরই নিজস্ব কিছু রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকে। তাই স্বভাবতই ক্রীড়া দলগুলোও অভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শেরই প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হয়।

- কোনো খেলা ব্যক্তিগত বা একক ভিত্তিতে খেলা হলেও, খেলোয়াড়দের একটি নির্দিষ্ট জাতীয়তা কিন্তু সবসময়ই উপস্থিত থাকে। যেমন, একজন একক টেনিস খেলোয়াড় হয়তো সরাসরি কোনো দেশ বা অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। তবে যখন তিনি টেনিস কোর্টে নামছেন, তিনি কিন্তু নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের নামেই পরিচিত হচ্ছেন। তাই অবচেতন মনেই সাধারণ মানুষ আশা করছে যে, ওই খেলোয়াড়টি নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক মতাদর্শকেই সমর্থন করবেন।

- খেলাধুলাকে বাস্তবিকভাবে কখনোই নির্দিষ্ট সমাজ, জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে, নিছকই একটি বিনোদনের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব না। বৃহৎ পরিসরে একটি ক্রীড়া দল বা একজন খেলোয়াড় না চাইতেও তার উৎসের পরিচয়ই বহন করে। কোনো খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব নয় তার উৎসকে অস্বীকার করেও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা চালিয়ে যাওয়া।

- একজন খেলোয়াড়কেও সমাজ বহির্ভূত, বিনোদন প্রদায়ক হিসেবে বিবেচনা করা অসম্ভব। সাধারণ মানুষ বিনোদনের মাধ্যমগুলোর মধ্যে, খেলাধুলাকেই সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করে। আর তাই খেলোয়াড়রাই তাদের আদর্শ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। খেলোয়াড়রা কীভাবে চুল কাটে, কীভাবে কথা বলে থেকে শুরু করে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করে, সবকিছুই তাদেরকে প্রভাবিত করে। আর তাই একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে চাইলেই তার সুবিশাল সমর্থকগোষ্ঠীর কথা ভুলে গিয়ে, নিজের মর্জি মতো যা খুশি তা-ই করা সম্ভব হয় না।

শেষ কথা

কেউ মানুক আর না মানুক, খেলাধুলার সাথে রাজনীতি ঠিকই মিশে যায়। কখনো খেলাধুলা সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনাকে নাড়া দেয়, আবার কখনো খেলাধুলা দুই দেশের সম্পর্কের উষ্ণতায় ভূমিকা রাখে। খেলাধুলার মতো এত বিপুল অনুসরণকারী যেহেতু আর কোনো বিনোদন মাধ্যমেরই নেই, তাই যেকোনো ব্যক্তিবিশেষ কিংবা গোষ্ঠী তাদের প্রতিবাদের ক্ষেত্র হিসেবে খেলাধুলাকেই বেছে নেয়।

দিনশেষে খেলাধুলা কেবল মাঠের লড়াইতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, মাঠের বাইরের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমীকরণও মিলিত হয়ে সেটিকে তাৎপর্যময় করে তোলে। এমতাবস্থায় কেউ চাইলেই খেলাধুলা আর রাজনীতিকে আলাদা করতে পারবে না। খেলাধুলা আর রাজনীতি তাদের আপন গতিতেই পরস্পরের সমান্তরালে এগিয়ে যাবে। সুতরাং “খেলার সাথে রাজনীতি মেশাবেন না,” এমনটি কারো কাম্য হতে পারে না।

আমরা স্রেফ এটুকু আশা করতে পারি যে, খেলাধুলার সাথে যেন অসুস্থ রাজনীতি না মেশে, ঘুনেধরা রাজনৈতিক অচলাবস্থা যেন ক্রীড়াক্ষেত্রকেও কলুষিত করে না দেয়। বরং খেলাধুলা হোক সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধশক্তি।

চমৎকার সব বিষয়ে রোর বাংলায় লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: roar.media/contribute/