বিগ ব্যাংয়ের ঘটনা ঘটে গেছে অনেক আগেই। সে সময়ের চাক্ষুষ কোনো সাক্ষী নেই। তাই বিগ ব্যাংয়ের সত্যতা যাচাই করতে হলে অবশ্যই পরোক্ষ কোনো উপায়ে করতে হবে। একটি উপায় হচ্ছে ‘লাল সরণ’ বা ‘নীল সরণ’-এর মাধ্যমে যাচাই করা। বর্ণালীবীক্ষণ নামে একটি যন্ত্র আছে। যন্ত্রের ভেতর দিয়ে আলো প্রেরণ করলে, সেই আলো বিশ্লিষ্ট হয়ে একটি প্যাটার্ন তৈরি করে। অনেকটা প্রিজমের ভেতর দিয়ে রংধনু তৈরি করার ঘটনার মতো। কোনো উজ্জ্বল বস্তু যদি এই যন্ত্রের কাছে আসতে থাকে, তাহলে পুরো প্যাটার্ন একসাথে কিছুটা সরে যাবে। আবার বস্তু যদি যন্ত্র থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলেও পুরো প্যাটার্ন দূরে সরে যাবে কিছুটা, তবে আগের দিকের বিপরীত দিকে। একটা দিক হচ্ছে লালের দিক, আরেকটা দিক হচ্ছে নীলের দিক। ‘লাল সরণ’ আর ‘নীল সরণ’-এর কথা এখান থেকেই এসেছে।

লাল দিক আর নীল দিক কীভাবে হয়? এটা অনেকটা রংধনুর বর্ণালীর মতো। বেগুনী, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল- এই সজ্জায় যদি একটি কাগজকে রং দেয়া হয়, তাহলে নীলের অংশে হবে নীল সরণ আর বিপরীত দিকে লালের অংশে হবে লাল সরণ। দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোকে যখন পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন তাদের কাছ থেকে লাল সরণ পাওয়া যায়। এর মানে হচ্ছে গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। এটাই বিগ ব্যাংয়ের পরোক্ষ প্রমাণ।

বর্ণালীবীক্ষণের সাপেক্ষে কাছে ধাবমান বস্তু ও দূরে ধাবমান বস্তুর বর্ণালী একই স্থানে অবস্থান করবে না। ছবি: লেখক

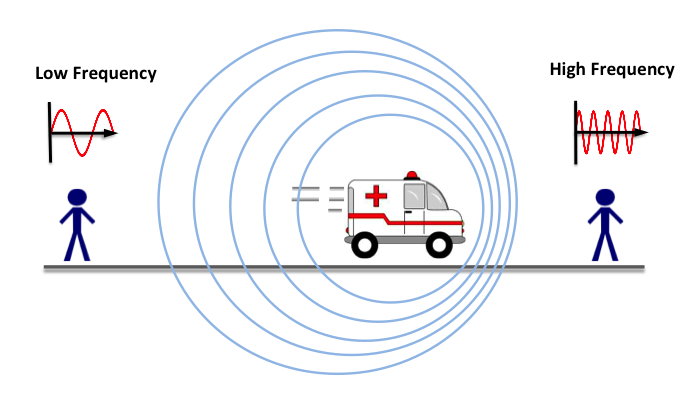

লাল সরণ মূলত ‘ডপলার প্রভাব’ নামে পদার্থবিজ্ঞানের একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়। এজন্য আগে ডপলার প্রভাবকে বুঝতে হবে। শব্দের তরঙ্গ হোক আর আলোর তরঙ্গ হোক, যেখানেই তরঙ্গ আছে, সেখানেই খুব সহজে ডপলার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা যায়।

একজন পথচারীর কথা কল্পনা করি, যিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাশ দিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন বাজাতে বাজাতে চলে গেল। অ্যাম্বুলেন্স যখন দূরে থাকে, তখন সাইরেনের তীব্রতা কম অনুভূত হয়। এটি যখন বেগ নিয়ে পথচারীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, তখন শব্দের তীব্রতাও বেড়ে যায়। গাড়িটি যখন চলতে চলতে দূরে সরে যায়, তখন তার সাইরেনের তীব্রতাও ধীরে ধীরে কম অনুভূত হয়। কিন্তু ইঞ্জিন তো একই হারে একই তীব্রতার শব্দ উৎপন্ন করছে। একইরকম শব্দ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন তীব্রতার বলে মনে হয় কেন?

ছবি: ইনসাইট

শব্দ তরঙ্গ বাতাসের মধ্য দিয়ে বাতাসের চাপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে চলে। কেউ যখন গাড়ির শব্দ বা সাইরেন শোনে, তখন গাড়ি থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়ে চারিদিকে বায়ুর চাপ পরিবর্তনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই সীমার মধ্যে পথচারী থাকলে, পথচারীর কান পরিবর্তিত বায়ুচাপের প্রতি সংবেদনশীল হয় ও তা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্ক এই পরিবর্তনশীল চাপকে ‘শব্দ’ হিসেবে ধরে নেয়। এখানে গাড়ি না ভেবে অন্য কিছুও ভাবা যায়। বাদ্য-বাজনার ঢোল বা বাঁশির বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য।

তবে এখানে বায়ুর মধ্য দিয়ে চলে বলে, ধরে নিলে হবে না যে স্বয়ং বায়ু চলাচল করছে। বায়ু যদি চলাচল করে তাহলে সেটি হয়ে যাবে ‘বায়ুর প্রবাহ’। শব্দের চলার প্রক্রিয়া কিছুটা ভিন্ন। বায়ু প্রবাহ শুধুমাত্র এক দিকে বয়ে চলে। অন্যদিকে শব্দের প্রবাহ তার উৎস থেকে চারিদিকে বয়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্থির পানির পৃষ্ঠে ঢিল ছুঁড়ে মারলে, ঢেউ যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে অনেকটা তেমন। এক্ষেত্রে পানি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না, নির্দিষ্ট সজ্জা বা প্যাটার্নে পানি উপর-নিচ হবার মাধ্যমে ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পানিতে ঢেউ। ছবি: অলউইক

এরকম তরঙ্গের আরো একটি সহজ উদাহরণ হচ্ছে ‘মেক্সিকান ঢেউ’। খেলাধুলার সময় মেক্সিকানরা স্টেডিয়ামে এরকম ঢেউ তৈরি করে। এখানে কেউই এদিকে বা ওদিকে যাচ্ছে না, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সজ্জায় ওঠাবসার মাধ্যমেই এই ঢেউ তৈরি হয়। একজন বসে যাবার ঠিক পরেই পাশের জন দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং পাশের জন দাঁড়িয়ে যাবার ঠিক পরেই তার পাশের জন বসে যাওয়া, এরকম করে চলতে থাকলে খুব দ্রুত বেগের একটি তরঙ্গ তৈরি হবে। আর তা এতই দ্রুত যে, কোনো খেলোয়াড়ই দৌড়ে একে পেছনে ফেলতে পারবে না। অথচ এখানে কোনো মেক্সিকান দর্শকই নিজ অবস্থান থেকে অন্য কোথাও যাচ্ছে না। পানির ঢেউয়ের বেলাতেও এরকম ঘটনাই ঘটে। পানির কণাগুলো নির্দিষ্ট সজ্জায় উপরে ও নিচে চলাচলের মাধ্যমে ঢেউ তৈরি করে।

মেক্সিকান ঢেউয়ের প্রক্রিয়া। ছবি: জিফি

পানির কণাগুলো উপরে ওঠা ও নিচে নামার শক্তি আসে ছুঁড়ে মারা ঢিল থেকে। ধীরে ধীরে এই শক্তি ব্যয় হয় বলে সময়ের সাথে সাথে ঢেউয়ের উচ্চতা বা তীব্রতাও কমে আসে।

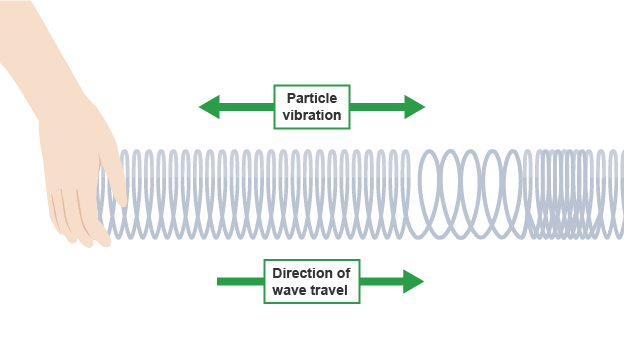

শব্দ তরঙ্গও এক প্রকার ঢেউ। তাই শব্দ তরঙ্গের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে শব্দের বেলায় এখানে সামান্য পার্থক্য আছে। শব্দ তরঙ্গ বায়ুর কণাগুলোকে উঠানো-নামানোর মাধ্যমে সামনের দিকে যায় না। বায়ুকে সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। অনেকটা স্প্রিং টেনে ছেড়ে দিলে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থার মতো। অর্থাৎ বায়ুর চাপ কমানো ও বাড়ানোর মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ এগিয়ে চলে। কোনো উৎস থেকে যখন কোনো শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন তার পার্শ্ববর্তী বায়ুর স্তর কিছুটা সংকুচিত হয়। এই স্তর আবার শক্তি সরবরাহ করে তার পাশের স্তরকে আন্দোলিত করে তোলে। পাশেরটি আবার তার পাশেরটিকে। এভাবে চলতে থাকে এবং ক্রমিক সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরকম প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শব্দের তরঙ্গ এসে কানে পৌঁছায়, স্বয়ং বায়ুর অণু এসে পৌঁছায় না।

স্প্রিংয়ের সংকোচন প্রসারণ। ছবি: বিবিসি

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, শব্দ সবসময় একই বেগে চলে। সেই শব্দ বাঁশি থেকেই উৎপন্ন হোক আর ঢোল থেকেই উৎপন্ন হোক বা গাড়ির সাইরেন থেকেই উৎপন্ন হোক কিংবা মানুষের কর্কশ কন্ঠ থেকেই উৎপন্ন হোক, তার বেগ সবসময় একই থাকে। সকল শব্দ তরঙ্গের বেগ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৭৬৮ মাইল। বাঁশি বা পিয়ানো দিয়ে মোটা সুর তোলা হোক আর মিহি সরু সুর তোলা হোক, তার বেগ একই থাকবে।

মিহি সুরে শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি থাকে আর মোটা সুরে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম থাকে। কিন্তু তাদের বেগ একই থাকে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হলে স্পন্দন সম্পন্ন করার বা উপর-নিচ হবার হার কম হয়, আবার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হলে কম্পাঙ্ক বেশি হয়। অর্থাৎ একটি বেশি হলে অপরটি কম হয়। বেশি-কমে মিলে একটা সাম্যাবস্থা চলে আসে। সরু-মিহি-মোটা-কর্কশ সকল ধরনের শব্দের বেগই একরকম থাকে।

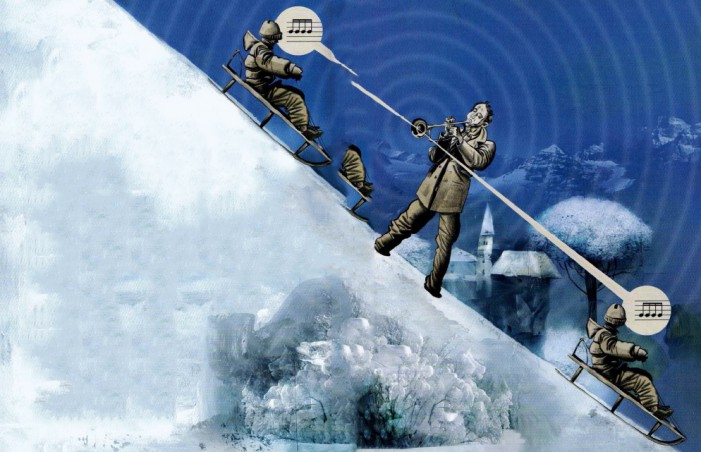

এখন আবারো ডপলার প্রভাবে ফিরে যাই। বরফে আচ্ছাদিত উঁচু একটি পাহাড় কল্পনা করি। পাহাড়ের একদম উপর থেকে একজন লোক স্লেজ গাড়িতে করে গড়িয়ে নামছে। পাহাড়ের মাঝ অবস্থানে একজন লোক বাঁশি বাজাচ্ছে। তাহলে গড়িয়ে পড়া লোকটি বাঁশির শব্দ কেমন শুনতে পাবে? লোকটি যখন উপরে দাঁড়িয়ে ছিল তখন সবকিছু ঠিকঠাক মতোই ছিল। কিন্তু যখনই তিনি স্লেজ গাড়িতে করে নামতে শুরু করলেন তখন ডপলার প্রভাব কাজ করতে শুরু করবে।

লোকটি যতই বাঁশির কাছে এগিয়ে আসছে ততই ঘন ঘন তরঙ্গের দেখা পাচ্ছে। আর যেহেতু শব্দের বেগ সবসময় একই থাকে, তাই লোকটির এগিয়ে আসার কারণে শব্দের বেগ আপেক্ষিকভাবে বেড়ে যায় না। এমন অবস্থায় আর কোনো উপায় না দেখে লোকটির সাপেক্ষে শব্দের কম্পাঙ্ক বেড়ে যায়, যার কারণে শব্দকে বেশি তীব্র ও তীক্ষ্ণ মনে হয়। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে শব্দটি যেমন থাকার কথা, গতির কারণে তা বিকৃত হয়ে যায়।

পাহাড়ের একদম উপর থেকে একজন লোক স্লেজ গাড়িতে করে গড়িয়ে নামছে। পাহাড়ের মাঝ অবস্থানে একজন লোক বাঁশি বাজাচ্ছে। ছবি: ডেভ ম্যাককেইন

ঠিক এর উল্টো ঘটনা ঘটবে যখন স্লেজ গাড়িটি বাঁশিওয়ালাকে উপরে রেখে পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে আসবে। এক্ষেত্রে স্লেজ গাড়িটি শব্দের উৎস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলে, তুলনামূলকভাবে কম শব্দের ঢেউয়ের দেখা পাবে লোকটি। কম ঢেউ মানে কম কম্পাঙ্ক। কম্পাঙ্ক কম মানে শব্দটি ম্লান অর্থাৎ শব্দের তীব্রতা কম। এক্ষেত্রে শব্দটি প্রকৃতপক্ষে যেমন থাকার কথা ছিল, তেমন না থেকে কিছুটা ম্লান হয়ে যায়।

ব্যাপারটা এরকম না হয়ে অন্যভাবে হলেও একই ঘটনা ঘটবে। এখানে শব্দের উৎস স্থির ছিল এবং ব্যক্তির কান গতিশীল ছিল। যদি ব্যক্তির কান স্থির থাকে এবং শব্দের উৎস গতিশীল থাকে, তাহলেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে। উপরে এরকমই একটি উদাহরণ দেখেছিলাম এ্যাম্বুলেন্সের বেলায়।

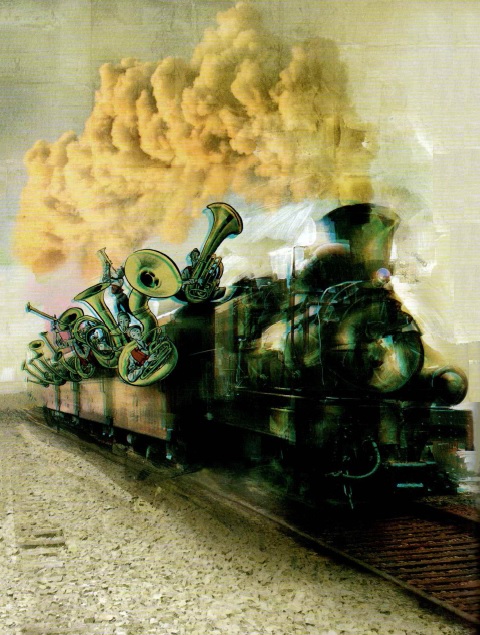

ডপলার প্রভাব নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। জানি না গল্পটি সত্য কিনা। তবে সত্য হোক বা না হোক, গল্পটি বেশ চমকপ্রদ। বলা হয়ে থাকে যে, ডপলার প্রভাবের আবিষ্কারক অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান ডপলার একটি বাদ্য বাজনার দল ভাড়া করে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ তখনকার সময়ে যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষাগারে এটি পরীক্ষা করে দেখা সহজ ছিল না। ডপলার প্রভাবের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি তাদেরকে একটি ট্রেনের মধ্যে লাগাতার বাঁশি বাজাতে বলে দিলেন। অন্যদিকে স্টেশনে থাকে শত শত দর্শক বা শ্রোতা। দর্শকরা খেয়াল করে দেখলো, ট্রেন যখন বাঁশি বাদকদের নিয়ে সামনের দিকে ছেড়ে যায় তখন হঠাৎ করেই বাঁশির সুরের তীব্রতা ম্লান হয়ে যায়।

ক্রিশ্চিয়ান ডপলার শব্দ নিয়ে অদ্ভুত পরীক্ষা করেছিলেন। ছবি: ডেভ ম্যাককেইন

আলোক তরঙ্গ কিছুটা ভিন্ন। এটি মেক্সিকান তরঙ্গের মতোও না, আবার শব্দ তরঙ্গের মতোও না। তবে এদের মতো না হলেও আলোক তরঙ্গের নিজস্ব ডপলার প্রভাবের রূপ আছে। ডপলার প্রভাবের ফলে শব্দের তীব্রতার যেমন হেরফের হয়, তেমনই আলোর রঙেরও হেরফের হয়। আলোর বর্ণালীর লাল অংশের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, নীল অংশের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড়। এখন ধরে নিলাম, ক্রিশ্চিয়ান ডপলারের পরীক্ষার বাঁশিবাদকদের সকলে হলুদ রংয়ের পোশাক পড়ে আছে। তাদেরকে নিয়ে ট্রেনটি যদি কোনো দর্শকের দিকে এগিয়ে আসে, তাহলে দর্শকের চোখ হলুদ রংকে কিছুটা বিকৃত দেখবে। অর্থাৎ ট্রেনটি স্থির থাকলে পোশাকের রংকে যেমন দেখার কথা, চলন্ত অবস্থায় তার থেকে কিছুটা ভিন্ন দেখবে। ট্রেনটি কাছে আসলে আলো থেকে আসা কম্পাঙ্ক বেড়ে যাবে (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যাবে) অর্থাৎ তার বর্ণালী কিছুটা নীলের দিকে সরে যাবে, তথা দর্শক সামান্য নীল দেখবে।

অন্যদিকে ট্রেনটি যদি দর্শককে অতিক্রম করে দর্শক থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে তার বিপরীতটা ঘটবে। বাদকদের হলুদ রঙের বর্ণালী কিছুটা লাল অংশের দিকে সরে যাবে। এখানে ট্রেনের উদাহরণে রঙের ক্ষেত্রে মানুষের চোখে হয়ত এই পার্থক্য চোখে পড়বে না। কারণ আলোর বেগের তুলনায় ট্রেনের বেগ খুবই কম। এত কম বেগে কোনো পরিবর্তন দৃশ্যমান হয় না।

ট্রেনটি যদি প্রতি ঘণ্টায় কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটারের মতো বেগ নিয়ে চলতে পারতো, তাহলে এই পার্থক্য বা বিচ্যুতি সহজেই চোখে পড়তো। কিন্তু ট্রেনের পক্ষে এত দ্রুত বেগে চলা সম্ভব নয়, তাই রঙের ভিন্নতাও মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। যার কারণে ট্রেনের গতি দিয়ে আলোর ডপলার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।

ট্রেন ঘণ্টায় কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটার বেগে চললে রংয়ের তারতম্য চোখে পড়বে। ছবি: ড্রাগো আর্ট

তবে ট্রেন এত বেগে না চললেও দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলো এমন বেগে বা এর চেয়ে বেশি বেগে ঠিকই চলে। খুব দূরের নক্ষত্রগুলো প্রতি ঘণ্টায় কয়েক শত মিলিয়ন মাইল বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব যত বেশি, তাদের সরে যাবার বেগও তত বেশি। যত বেশি বেগে তারা দূরে সরে যাবে, লালের দিকে তাদের বর্ণালীর সরণ তত বেশি হবে।

মহাবিশ্বের সকল গ্যালাক্সিই একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে। অনেকটা বেলুন ফুলানোর মতো। বেলুনের গায়ে যদি কতগুলো ফুটকি থাকে তাহলে বেলুনে ফুঁ দিলে ফুটকিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে। কোনোটার তুলনায় কোনোটা কাছে আসবে না। টেলিস্কোপ দিয়ে যেদিকেই তাকানো হোক না কেন, যে গ্যালাক্সির উপরেই চোখ পড়ুক না কেন, দেখা যাবে সেটি দূরে সরে যাচ্ছে।

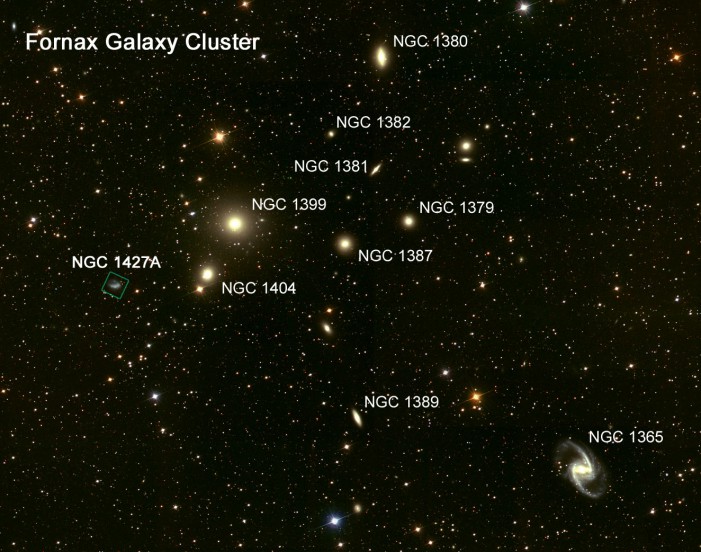

তবে এখানে সামান্য একটু কথা বাকি আছে। ‘সকল’ গ্যালাক্সিই ‘একে অপর’ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না। ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক গ্যালাক্সি মিলে ক্লাস্টার বা স্তবক গঠন করে। এসব ক্লাস্টারে ৫/৬/৭ বা তার চেয়েও বেশি পরিমাণ গ্যালাক্সি পরস্পরের অভিকর্ষীয় আকর্ষণে বাঁধা থাকে। এরা একে অপরের সাপেক্ষে দূরে সরে যায় না।

ফরনাক্স ক্লাস্টার, এখানের গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর আকর্ষণে বাঁধা থাকে। ছবি: নাসা/stsci

তবে সামগ্রিক ক্লাস্টারটি ঠিকই অন্য ক্লাস্টার বা গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের প্রসারণের শক্তির চেয়ে যদি মহাকর্ষের আকর্ষণ শক্তি বেশি হয়, তাহলে তা পরস্পরকে একত্রে ধরে রাখবে। যেমন, সূর্য ধরে রাখছে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহকে। আবার কোনো ক্ষেত্রে মহাকর্ষ বল থেকে যদি মহাবিশ্বের প্রসারণ বেগের শক্তি বেশি হয়, তাহলে ঐ ক্ষেত্রে বস্তু পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে। যেমন- মহাবিশ্বের প্রায় সকল গ্যালাক্সি একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

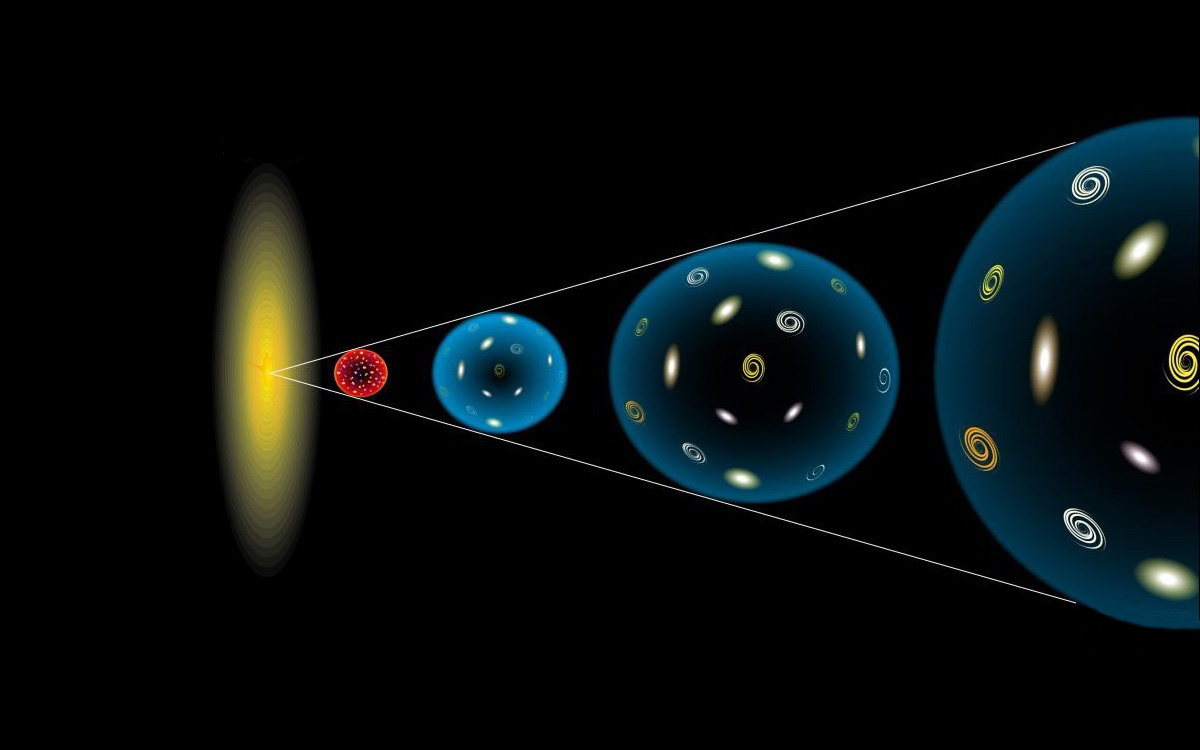

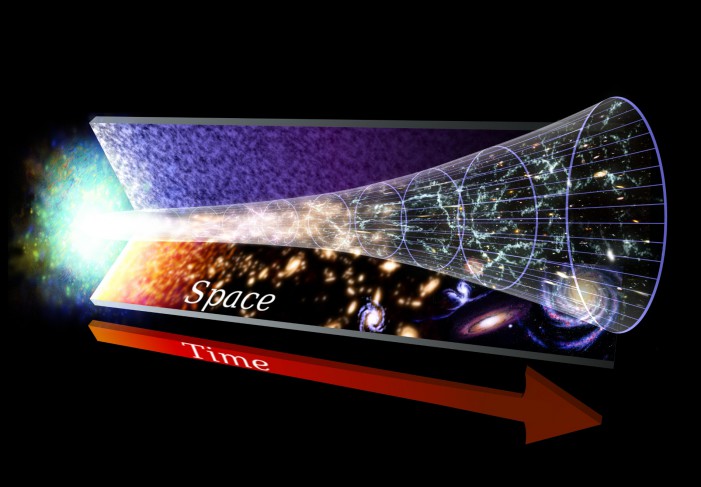

মহাবিশ্বের প্রসারণকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা চমকপ্রদ একটি বিষয়কে তুলে নিয়ে এসেছেন- সময়ের পেছনের দিকে যাওয়া। মহাবিশ্ব তো সময়ের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে চলছে, তাহলে আমরা যদি কোনো এক উপায়ে সময়ের পেছনের দিকে যেতে থাকি অর্থাৎ অতীতের দিকে যেতে থাকি, তাহলে যেতে যেতে একটা মুহূর্ত আসবে যেখানে মহাবিশ্বের সকল বস্তু কাছে আসতে আসতে একত্র হয়ে যাবে। আরো পেছনে গেলে দেখা যাবে সকল বস্তু একটি বিন্দুতে পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। এই বিন্দু থেকেই বিগ ব্যাং নামক কল্পনাতীত শক্তিশালী বিস্ফোরণ হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে প্রসারণের মাধ্যমে আজকের বিস্তৃত মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছিল।

পেছনের দিকে যাবার ব্যাপারটা অনেকটা ‘ব্যাকওয়ার্ড’ মোডে টেনে দেখার মতো। ‘মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে’ এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সময়ের পেছনে যাবার কাল্পনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে, সমগ্র মহাবিশ্ব একসময় ক্ষুদ্র একটি বিন্দুতে পুঞ্জীভূত ছিল। বিজ্ঞানীরা এমনকি ঐ সময়টা আজ থেকে কত বছর আগে ছিল, তাও হিসেব করে বের করে ফেলেছেন! হিসেব মতে, ১৩ ও ১৪ বিলিয়ন বছরের মাঝেমাঝি পরিমাণ সময় আগে বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল।

মহাবিশ্বের সকল পদার্থ পুঞ্জীভূত ছিল এবং বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে এর সূচনা ঘটেছে। ছবি: ফিজ ডট অর্গ

ভাবতে অবাক লাগে, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগের ঘটনা সম্পর্কে মানুষ প্রায় নিশ্চিত হতে পারছে বিজ্ঞানের উপর ভর করে। মানব সভ্যতায় পদার্থবিজ্ঞান এমন অনেক কিছু করেছে, যা দেখলে অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব মনে হবে। অথচ সেই অসম্ভাব্য জিনিসকে অনুধাবন করতে গেলে দেখা যাবে, এর পেছনে লুকিয়ে আছে ছোটোখাটো কিছু বিষয়।

ফিচার ছবি: ইমাজিনেট