ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি বা ইএসএ (ESA)-এর ‘ক্রায়োসেট-২’ স্যাটেলাইট ২০১০ সালে উৎক্ষেপণ করা হয় পরিবেশগত গবেষণার উদ্দেশ্যে। এটি বিজ্ঞানীদেরকে মেরু অঞ্চলের বরফ সম্পর্কে তথ্য দেয়। ২০১৮ সালের ২ জুলাই অন্যান্য দিনের মতোই এটি পৃথিবী থেকে ৭০০ কিলোমিটার উঁচু কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছিল। হঠাৎ ইএসএ-এর মিশন নিয়ন্ত্রকরা একটা সমস্যা লক্ষ করলেন। এক টুকরা ধ্বংসাবশেষ আঘাত করার জন্য এগিয়ে আসছে ১৪০ মিলিয়ন ইউরোর স্যাটেলাইটের দিকে! ৯ জুলাই স্যাটেলাইটটিকে কক্ষপথের আরেকটু উঁচুতে নিয়ে আসা হয়। তার মাত্র ৫০ মিনিট পর ধ্বংসাবশেষ বর্জ্যটি প্রতি সেকেন্ডে ৪.১ কিলোমিটার বেগে স্যাটেলাইটের পূর্বের অবস্থানের অঞ্চল দিয়ে চলে যায়! যদি ঐ বর্জ্যটি স্যাটেলাইটকে আঘাত করত তবে তা স্যাটেলাইটকে ভেঙে ফেলতে পারত।

গত ১০ এপ্রিল আমরা কৃষ্ণগহ্বরের ছবি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দেখেছি। চাঁদ আর মঙ্গলে অভিযানের স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে আমাদের। কিন্তু প্রদীপের নিচের অন্ধকারের দিকে কতটুকু মনোযোগ দিচ্ছি আমরা? মহাকাশে বর্তমানে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, তাতে একসময় মহাশূন্যে অভিযান কয়েক দশক এমনকি কয়েক শতকের জন্যও বন্ধ হয়ে যেতে পারে! এটা হবে শুধুমাত্র মহাশূন্যে পৃথিবীর কক্ষপথ জুড়ে ছিটিয়ে থাকা বর্জ্যের সাথে স্যাটেলাইট ও বিভিন্ন মহাকাশযানের সংঘর্ষের কারণে। আজ আমরা জানব সামান্য কণা পরিমাণ পদার্থ কীভাবে মহাকাশযানের ক্ষতি করতে পারে।

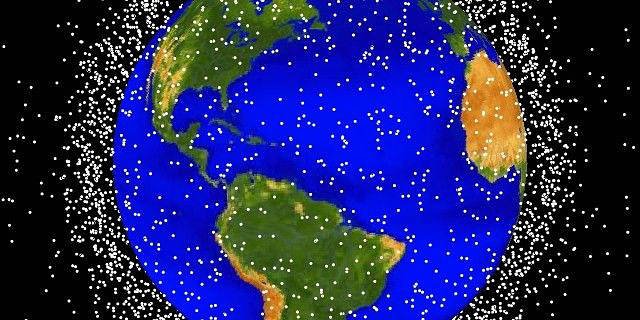

আমাদের মহাকাশের অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, এত জায়গা থাকার পরও কেন এই সংঘর্ষের ঝুঁকি? এর কারণ হচ্ছে, মহাকাশ ফাঁকা থাকলেও পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথ কিন্তু ফাঁকা নয়। নিম্ন কক্ষপথ হচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ২,০০০ কিলোমিটার উঁচু জায়গা পর্যন্ত পৃথিবীর চারদিকে যে কক্ষপথ সেটা। পৃথিবীর যেকোনো দেশ থেকে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হলে এই কক্ষপথ ব্যবহার করা হয়। ১৯৫৭ সালে সর্বপ্রথম স্যাটেলাইট ‘স্পুটনিক-১’ উৎক্ষেপণ করে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেই থেকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সব স্যাটেলাইট আজও পৃথিবীর এই কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এগুলো থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে সংঘর্ষের।

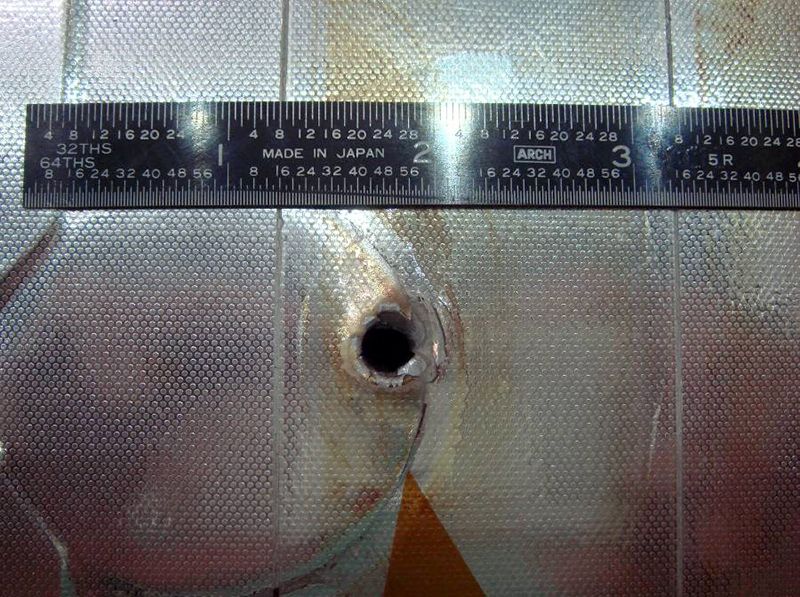

পৃথিবী থেকে যখন রকেটে করে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়, তখন স্যাটেলাইট ছাড়া রকেটের বাকি অংশ মহাকাশে ফেলে দেয়া হয়। এই ধ্বংসাবশেষগুলো তখন মহাশূন্যে ভাসতে থাকে এবং পৃথিবীর আকর্ষণ বলের কারণে এর চারিদিকে ঘুরতে থাকে। ঘোরার সময় অন্যান্য বর্জ্য বা ধ্বংসাবশেষের সাথে ধাক্কা খায়। এগুলো মহাকাশে ঘন্টায় প্রায় ১৭,০০০ মাইল বেগে ঘুরতে থাকে। তাই অত্যন্ত ছোট টুকরাও যদি আঘাত করে, তবে তা অনেক বড় ক্ষতের সৃষ্টি করে।

১৯৫৭ সালে মহাকাশে অভিযানের পর থেকে এসব বর্জ্যের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ১৯৭০ সালে শনাক্তকৃত বর্জ্যের টুকরার পরিমাণ ছিল ২,০০০। ২০০০ সালে এসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,৫০০ এবং বর্তমানে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে ২০,০০০ এরও বেশি ধ্বংসাবশেষ আছে, যার একেকটির আকার একটি সফটবলের চেয়েও বড়। এগুলো একটি স্যাটেলাইটে আঘাত করলে তা পুরো স্যাটেলাইটকেই ধ্বংস করে দিতে পারে। স্যাটেলাইট ধ্বংসের পাশাপাশি এগুলো আরো নতুন ধ্বংসাবশেষ তৈরি করবে, যা মহাকাশযান চলাচলে বাধার সৃষ্টি করবে। এছাড়া আরো ৫,০০,০০০ মার্বেল আকারের কণা এবং অসংখ্য ছোট ছোট কণা রয়েছে যা শনাক্ত করা সম্ভব নয়। এই ছোট কণাগুলোই বেশি বিপদজনক। কারণ, একে তো প্রচন্ড বেগে এসে স্যাটেলাইটকে আঘাত করছে, তার ওপর এগুলো শনাক্ত না করতে পারায় সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব নয়।

এগুলোর কারণে ইতোমধ্যে কিছু স্যাটেলাইট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেও। ২০০৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি একটি রাশিয়ান পরিত্যাক্ত স্যাটেলাইটের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় ইরিডিয়াম বাণিজ্যিক স্যাটেলাইটের সংঘর্ষ হয়। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইটটি ধ্বংস হয়ে যায়। এতে ২,০০০ টুকরারও বেশি শনাক্তকৃত ধ্বংসাবশেষ সৃষ্টি হয়। এছাড়া চীন সরকার ২০০৭ সালে পরিত্যাক্ত স্যাটেলাইট ধ্বংসের একটি পরীক্ষা চালায়। তারা সফলভাবে স্যাটেলাইটটি ধ্বংস করতে পারলেও এতে ৩,০০০ এরও বেশি ধ্বংসাবশেষের টুকরা যুক্ত হয়। ১৯৯৬ সালে ফ্রান্সের একটি স্যাটেলাইটও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এক দশক আগের রকেটের ধ্বংসাবশেষের সাথে ধাক্কা খেয়ে। এসব সংঘর্ষের কারণে অসংখ্য কণার সৃষ্টি হয়েছে যা অনেক ছোট হওয়ায় ছোট হওয়ায় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতিদিন গড়ে ২১টি স্যাটেলাইটের সংঘর্ষের ঝুঁকি থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা আরো বেশি। কারণ, এগুলো শুধু শনাক্তকৃত বর্জ্যের ওপর ভিত্তি করেই অনুমান করা। আর এসব ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি স্যাটেলাইটের পাশাপাশি স্পেস স্টেশন ও মানুষ বহন করা মহাকাশযানের। মহাকাশে অভিযানের সংখ্যা যত বাড়ছে ঝুঁকির পরিমাণও বেড়ে চলছে সমান পরিমাণে। ২০১৭ সালে ৪০০টিরও বেশি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়, যা ২০০০-১০ সময়ের তুলনায় চার গুণ। সম্প্রতি এলন মাস্কের স্পেসএক্স কোম্পানি ইন্টারনেটের সেবা প্রদান করার জন্য ১২,০০০ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের অনুমোদন পেয়েছে। সুতরাং, সামনে কী পরিমাণ বিপদ অপেক্ষা করছে তা সহজেই অনুমেয়।

মহাকাশের বর্জ্যের জন্য একেবারেই কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি এমন নয়। ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘ইন্টার এজেন্সি স্পেস ডেব্রিস কোঅর্ডিনেশন কমিটি’ থেকে মহাকাশের ধ্বংসাবশেষ বা বর্জ্য সংক্রান্ত নীতিমালা প্রদান করা হয়। এতে বলা হয়, স্যাটেলাইটগুলোর কাজ শেষ হওয়ার পর এগুলোর জ্বালানি অপসারণ করে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে।

তাদের পক্ষ থেকে এটাও পরামর্শ দেয়া হয় যে, স্যাটেলাইটকে বায়ুমণ্ডলের গভীরে রেখে আসতে। এতে ২৫ বছরের মধ্যে স্যাটেলাইটটি পুড়ে যাবে অথবা ভেঙে যাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেবল অর্ধেক স্যাটেলাইটের মিশনের ক্ষেত্রে সে নিয়ম মানা হয়েছে। বর্তমানের রকেট কোম্পানিগুলো অবশ্য বলছে এখন যত রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে সেগুলোর বর্জ্য নিয়েও তারা গুরুত্বের সাথে কাজ করবে। কিন্তু এতেও অনেকে আশ্বস্ত হতে পারছেন না। কারণ, কোম্পানিগুলো দেউলিয়া হয়ে গেলে নিশ্চয়ই আবার স্যাটেলাইট ধ্বংসের জন্য টাকা খরচ করবে না।

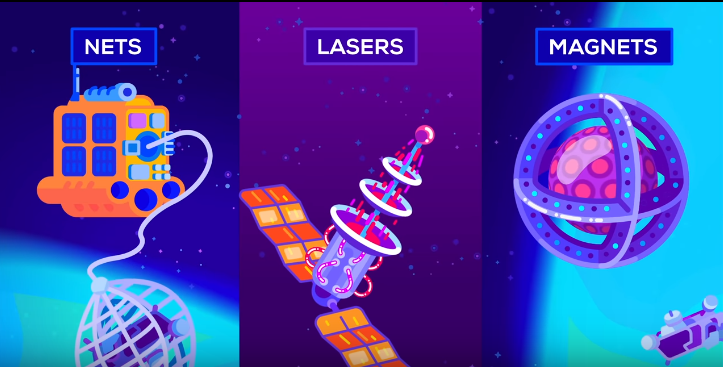

আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে মহাকাশের বর্জ্য নিষ্কাশন নিয়ে গুরুত্বের সাথে কাজ করা হচ্ছে। স্পেসএক্স স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে রকেটের বাকি অংশ আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। তবে যেসব পদার্থ কক্ষপথে রয়ে গেছে সেগুলোর জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। সারে ইউনিভার্সিটির গবেষকরা সম্প্রতি একটি পরীক্ষা করেছেন। এর নাম ‘রিমুভ ডেব্রিস’ (RemoveDEBRIS)। এর মাধ্যমে একটি স্যাটেলাইটের সাথে যুক্ত জালের মাধ্যমে ধ্বংসাবশেষকে সরিয়ে আনা হবে। এছাড়া তুলনামূলক বড় পদার্থকে হার্পুনের মাধ্যমে নিরাপদ কক্ষপথে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ফলে এটি আর সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারবে না। কীভাবে এটি কাজ করবে জানতে ভিডিওটি দেখুন।

তবে এটি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া এতে ঝুঁকিও রয়েছে। জাল ছিড়ে স্যাটেলাইটের সাথে সংঘর্ষ হলে বর্জ্যের পরিমাণ আরো বেড়ে যেতে পারে।

আরেকটি প্রস্তাবনা করা হয়েছে, বিশাল চুম্বকের মাধ্যমে বর্জ্য সরানোর। এতে পদার্থের সাথে সংযোগ না হওয়ায় ঝুঁকি কম। তবে এটি এখনো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া ছোট ছোট পদার্থের ক্ষেত্রে লেজার রশ্মির মাধ্যমে সেগুলো কক্ষপথ থেকে সরানোর চিন্তা করা হচ্ছে। তবে যে পদ্ধতিতেই কাজ করা হোক, সবার আগে প্রয়োজন পদার্থগুলো ঠিকমতো শনাক্ত করতে পারা। বিজ্ঞানীরা সেটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

যে পদ্ধতিই সফল হোক, দ্রুত এর সমাধান করতে না পারলে হয়তো আর এক দশক পরেই কক্ষপথে ধ্বংসাবশেষ দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন আর রকেট উৎক্ষেপণের সুযোগ থাকবে না! পৃথিবীর চারপাশ অনেকটা কারাগারের মতো হয়ে যাবে তখন। মহাকাশের বর্জ্য নিয়ে ষাটের দশক থেকে বিতর্ক হলেও আশার কথা দেরিতে হলেও সবাই এর গুরুত্ব বুঝতে পারছে।