২০২০ সালের জানুয়ারিতে গৃহীত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রুশ ফেডারেশনের অধিবাসীদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭০.৫%। একই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের (বা দক্ষিণ কোরিয়ার) অধিবাসীদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯৬%। রাশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যার তারতম্য রয়েছে। এই তারতম্যকে একটি নির্দিষ্ট পরিভাষা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়, আর সেই পরিভাষাটি হচ্ছে ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ (Digital Divide)।

ডিজিটাল ডিভাইড বলতে সাধারণভাবে কোনো সমাজের অভ্যন্তরে অথবা দুই বা ততোধিক সমাজের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অসম বণ্টনকে বোঝানো হয়। অনেকেই সংক্ষেপে বিভিন্ন দল বা সমাজভেদে ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার ও ব্যবহারের মাত্রার তারতম্যকেই ডিজিটাল ডিভাইড হিসেবে আখ্যায়িত করেন। রাশিয়ার চেয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর শতকরা হার বেশি। এজন্য বলা যায়, রাশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ বিদ্যমান।

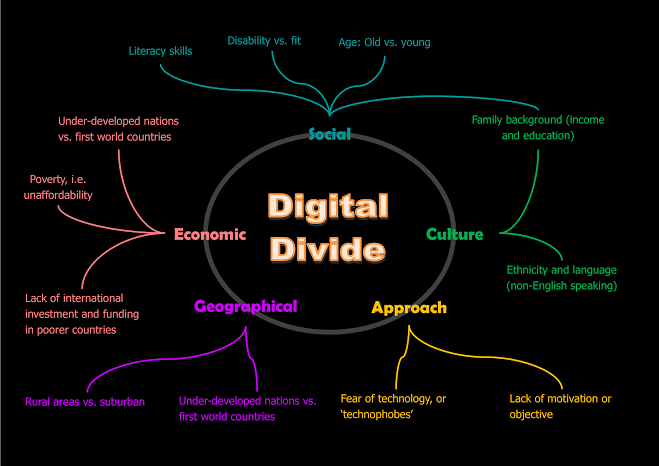

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জাতিগত, লিঙ্গগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য সব ধরনের বৈষম্যের পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বে ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ও বৈষম্যের একটি নতুন মাত্রা হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা বা অর্থবিত্ত বা সামাজিক প্রভাব থাকার ফলে একদল মানুষের ক্ষমতায়ন ঘটে, আর এগুলো না থাকার ফলে অন্য একদল মানুষ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে, ফলে সৃষ্টি হয় বৈষম্যের। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ও দক্ষতা থাকা বা না থাকার ওপর ভিত্তি করেও এরকম বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে।

ডিজিটাল ডিভাইডের দুটি স্তর রয়েছে; প্রথমটি প্রবেশাধিকার (access) সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি ব্যবহার (usage) সংক্রান্ত। ধরা যাক, অ্যালেক্স এবং রাকেশ দুজন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে অ্যালেক্সের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু রাকেশের সেই সুযোগ নেই। অর্থাৎ অ্যালেক্স ও রাকেশের মধ্যে একটি ডিজিটাল ডিভাইড বিদ্যমান, যেটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ (access) সংক্রান্ত।

আবার ধরা যাক, ফাহিম এবং বোরিস দুজন চাকরিজীবী। দুজনেরই ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে বোরিস ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ এবং তার চাকরির কাজে ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার করে, অন্যদিকে, ফাহিম ইন্টারনেট ব্যবহারে বোরিসের চেয়ে কম দক্ষ এবং মূলত বিনোদন লাভের উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে, বোরিস ও ফাহিমের মধ্যেও ডিজিটাল ডিভাইড রয়েছে। তাদের মধ্যকার ডিজিটাল ডিভাইড ‘সুযোগ’ (access) সংক্রান্ত নয়, বরং ‘ব্যবহার’ (usage) সংক্রান্ত।

অর্থাৎ, যাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বিশেষত ইন্টারনেট) ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে এবং যাদের সেই সুযোগ নেই, তাদের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইড রয়েছে। আবার, যাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, তাদের মধ্যে যারা এই প্রযুক্তি ব্যবহারে বেশি দক্ষ, আর যারা তুলনামূলকভাবে কম দক্ষ, তাদের মধ্যেও ডিজিটাল ডিভাইড রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ থাকা তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (যেমন: কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন) থাকতে হবে; দ্বিতীয়ত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে; এবং তৃতীয়ত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সময় থাকতে হবে।

তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধারা লক্ষণীয়। যারা ডিজিটাল ডিভাইডের ওপরের স্তরে রয়েছে, সেই সুবিধাপ্রাপ্ত দলটির সদস্যরা তাদের কাজসংক্রান্ত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বেশি ব্যবহার করে। অন্যদিকে, যারা ডিজিটাল ডিভাইডের নিচের স্তরে রয়েছে, সেই সুবিধাবঞ্চিত দলটির সদস্যরা বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বেশি ব্যবহার করে।

১৯৯০–এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ শব্দগুচ্ছটি জনপ্রিয় ও প্রচলিত হয়ে ওঠে। ১৯৯৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের (Department of Commerce) ‘জাতীয় টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রশাসন’ (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিশেষত ইন্টারনেট, ব্যবহারের মাত্রা সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল “Falling Through the Net: A Survey of the ‘Have Nots’ in Rural and Urban America”। সেসময় সংস্থাটির প্রধান ক্লারেন্স ‘ল্যারি’ আরভিং জুনিয়র ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ শব্দগুচ্ছটিকে প্রথম ব্যবহার করেন।

এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে অভিবাসী, জাতিগত, বর্ণগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বয়স্ক নারী-পুরুষ, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, গ্রামে বসবাসকারী এবং অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সে তুলনায় স্থানীয় অধিবাসী, জাতিগত, বর্ণগত ও ধর্মীয় সংখ্যাগুরু, তরুণ–তরুণী, বিত্তশালী, শহুরে এবং উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেক বেশি। তদুপরি, সামগ্রিকভাবে পুরুষদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর সংখ্যা নারীদের তুলনায় বেশি। এই বিষয়টি ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, কারণ পরিলক্ষিত বৈষম্যটি ছিল ডিজিটাল প্রযুক্তি সংক্রান্ত।

পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বাইরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও শতকরা হার উভয়ই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন জরিপ ও পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরে এবং রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইড এখনো বিদ্যমান।

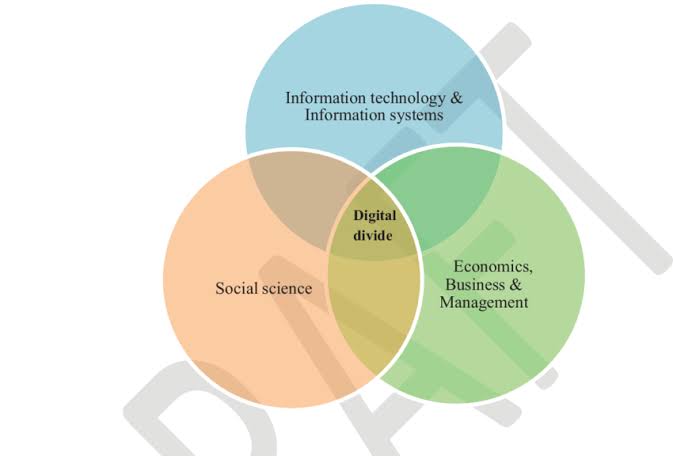

ডিজিটাল ডিভাইডের তিনটি ধরন রয়েছে– সামাজিক, বৈশ্বিক এবং গণতান্ত্রিক।

একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আর্থ–সামাজিক সূচকের ভিত্তিতে বিভক্ত বিভিন্ন দলের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ও দক্ষতায় তারতম্য থাকে। এটিকে সামাজিক ডিজিটাল ডিভাইড বলা হয়। এই সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতিগত, ধর্মীয়, লিঙ্গগত ও বর্ণগত পরিচিতি, শিক্ষার মান, আয়ের পরিমাণ, বয়স, পারিবারিক গঠন এবং বাসস্থান। যেমন: ২০১৯ সালে মিসরে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, শহরে বসবাসকারীরা গ্রামে বসবাসকারীদের তুলনায় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বেশি লাভ করে এবং তরুণদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধদের তুলনায় বেশি। আবার, জর্দানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সেখানে পুরুষদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা নারীদের তুলনায় বেশি। সামগ্রিকভাবে, সমগ্র বিশ্বেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিত্তবান একক পরিবারে বসবাসকারী তরুণ–তরুণীদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (social media) ব্যবহারকারীর হার সবচেয়ে বেশি। এগুলো সামাজিক ডিজিটাল ডিভাইডের উদাহরণ।

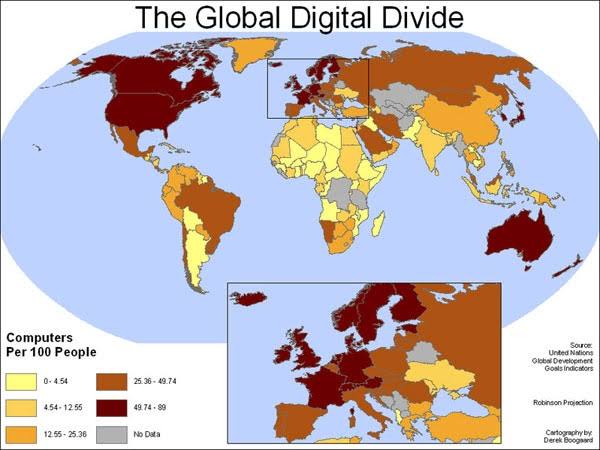

আবার, বিশ্বের শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলো এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইড রয়েছে। যেমন: ২০২০ সালের হিসেব অনুযায়ী শিল্পোন্নত কানাডায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯২.৭%, অন্যদিকে, উন্নয়নশীল তাজিকিস্তানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩১.৬%। অর্থাৎ শিল্পোন্নত কানাডা এবং উন্নয়নশীল তাজিকিস্তানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এটি হচ্ছে বৈশ্বিক ডিজিটাল ডিভাইডের নমুনা।

বৈশ্বিক ডিজিটাল ডিভাইডের ক্ষেত্রেও বেশকিছু সূচকের ভূমিকা রয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, যেসব রাষ্ট্রের শিল্পায়নের হার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ, মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন, গণতন্ত্রায়নের মাত্রা, টেলিযোগাযোগ বাজারের বিনিয়ন্ত্রণ (deregulation), যোগাযোগ অবকাঠামোর ঘনত্ব এবং গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development, R&D) খাতে বিনিয়োগ যত বেশি, সেসব রাষ্ট্রের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের হার সবচেয়ে বেশি। বর্তমান বিশ্বে জার্মানি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, এস্তোনিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের হার সবচেয়ে বেশি এবং এই রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বিশেষত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর ডিজিটাল ডিভাইড অনেক বেশি।

আবার, দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যদি একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা অন্য রাষ্ট্রটির অধিবাসীদের তুলনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য বেশি ব্যবহার করে, তবে তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ডিজিটাল ডিভাইড বিদ্যমান। যেমন: ফ্রান্সের অধিবাসীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য যে হারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে, সৌদি আরবের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে সেটির হার অনেক কম। এটি গণতান্ত্রিক ডিজিটাল ডিভাইডের নমুনা।

ডিজিটাল ডিভাইডের ফলে কী হয়? বস্তুত, বৈশ্বিক, সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক ডিজিটাল ডিভাইডের ফলে যাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ও দক্ষতা রয়েছে এবং যাদের সেই সুযোগ নেই, তাদের মধ্যে বিদ্যমান আর্থ–সামাজিক অসাম্য এবং জ্ঞান বা দক্ষতার পার্থক্য আরো বৃদ্ধি পায়। এর ফলে স্তরায়িত (stratified) সমাজ ও বিশ্ব আরো স্তরায়িত হয়ে পড়ে। তদুপরি, বর্তমান বিশ্ব একটি তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এক্ষেত্রে বৈশ্বিক ডিজিটাল ডিভাইডের কারণে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলো স্বভাবতই এগিয়ে থাকবে এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো পিছিয়ে থাকবে।

১৯৯০–এর দশক পেরিয়ে বিশ্ব ২০২০–এর দশকে পা রেখেছে। কিন্তু বৈশ্বিক ডিজিটাল ডিভাইড বহুলাংশে স্থিতিশীল রয়েছে, অর্থাৎ শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইড এখনো প্রায় একই রকম রয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিমা বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে সামাজিক ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস পেয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলোতে নারী ও পুরুষের মধ্যে এবং শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে যে ডিজিটাল ডিভাইড ছিল সেটি অনেকটাই কমে গেছে। কিন্তু বয়স, শিক্ষার মান, আয় এবং জাতিগত ও বর্ণগত পরিচিতির কারণে যে ডিজিটাল ডিভাইড সৃষ্টি হয়েছে সেটির ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ শব্দগুচ্ছটির ব্যবহারে আপত্তি জানিয়েছেন। তাদের মতে, ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ শব্দগুচ্ছটি দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহার ‘করতে পারে’ এবং ‘করতে পারে না’ এরকম দুটি শ্রেণির সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণি দুটি নির্ধারিত নয়। বরং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের সুযোগ ও দক্ষতায় মাত্রা বিভিন্ন রকম, এজন্য তারা ‘ডিজিটাল ডিভাইডে’র পরিবর্তে ‘ডিজিটাল ইনইকুয়ালিটি’ (digital inequality) বা ‘ডিজিটাল অসমতা’ শব্দগুচ্ছটি ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন: জাতিসংঘ বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন), রাষ্ট্র এবং বেসরকারি সংগঠন ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিকভাবে এই পদক্ষেপগুলোর লক্ষ্য ছিল কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গ্রামাঞ্চল ও বিভিন্ন সরকারি জনপ্রতিষ্ঠানে (যেমন: স্কুল বা গ্রন্থাগার) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি। পরবর্তীতে এই কার্যক্রমগুলো বর্ধিত করা হয়েছে এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এসব সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী বিরাজমান ডিজিটাল ডিভাইড দূরীভূত হতে এখনো অনেকটা পথ বাকি।