ক্রিং! ক্রিং!! ক্রিং!!!

কর্কশ স্বরে বেজে উঠলো অফিসের টেলিফোন। দুপুরের খাবারের বিরতির কারণে এখন অনেকেই অফিস ক্যান্টিনে ভিড় জমিয়েছে। তাই এই অসময়ে ফাঁকা অফিসে ফোন ধরার মানুষ কেউ নেই। কয়েকবার বেজে শেষপর্যন্ত টেলিফোনটি শান্ত হয়ে গেলো। এর ঠিক ১৫ মিনিট বাদে অফিস সহকারী জিম হিথ আহার সেরে অফিসে ফিরলেন। টেবিলের উপর রাখা মগ নিয়ে তিনি দ্রুত কফি মেশিনের কাছে চলে গেলেন। গরগর শব্দ করে মেশিন চালু হলো। মগের পুরোটা তিনি কফি দ্বারা পূর্ণ করলেন। এরপর এক চুমুক দিয়ে তিনি টেবিলের উপর রাখা ফাইলগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছিলেন। ঠিক তখনই আচমকা বিকট শব্দে টেলিফোন বেজে উঠলো, ‘ক্রিং ক্রিং ক্রিং’! হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে যেন চমকে উঠলেন জিম। হাতে থাকা মগ থেকে কিছুটা কফি উপচে গায়ের এপ্রোনের উপর গিয়ে পড়লো। জিম ‘ধ্যাৎ’ বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। এরপর কোনোমতে টেলিফোনের রিসিভার কানে তুললেন। অপরপ্রান্ত থেকে খনখনে গলায় এক বুড়ির কণ্ঠ শোনা গেলো।

“এটা কি জনাব স্পিৎজারের অফিস? আমি সুসান পটার বলছিলাম।”

“জ্বি, এটা স্পিৎজারের অফিস। কিন্তু তিনি এখন অফিসে নেই। আমি তার সহকারি জিম হিথ বলছি।”

“আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমি পরে আবার চেষ্টা করি। ধন্যবাদ।”

জিম ভাবলেন, হয়তো বেশ গুরুত্বপূর্ণ কেউ ফোন করেছেন, তাই তিনি ভদ্রতাসূচক জিজ্ঞাসা করলেন, “স্যারকে কিছু বলতে হবে? আপনি ইচ্ছে করলে কোনো বার্তা রেখে যেতে পারেন।”

“আমি পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে ফোন দিয়েছিলাম। ঐ যে Visible Human শিরোনামের বিজ্ঞাপনটা। সেখানে একটি সুস্থ মানবদেহ চেয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। আমি আমার নিজের দেহ দান করতে আগ্রহী।” জিম হিথ যেন ঠিকমতো শুনতে পাননি। তিনি প্রশ্ন করলেন, “আপনি আপনার নিজের দেহ দান করতে চান?”

“জ্বী। আমি আমার দেহ দান করতে চাই। সেটা কেটেকুটে যা খুশি আপনারা করতে পারেন। আমার কোনো সমস্যা নেই।”

২০০০ সালের সেই দুপুর থেকে সুসান পটারের নাম ডাক্তার ভিক্টর স্পিৎজারের অফিসের সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে গেলো। প্রথম প্রথম কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি। আর করবেই বা কীভাবে? এমন কেউ আছে নাকি যে তার নিজের দেহ শেষকৃত্যে সমাধিস্থ হওয়ার বদলে এক বিবর্ণ ল্যাবরেটরির ছুরির নিচে ফেলার অভিপ্রায় করে! আর তারা ভেবেছিলেন, কোনো আত্মীয়ের মরদেহ হয়তো দান করা হবে। কিন্তু কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার পর ডাক্তার স্পিৎজার নিশ্চিত হলেন, সুসান পটার একদমই মজা করছেন না। এমনকি তিনি মানসিকভাবে অসুস্থও নন। আর যদি সত্যি সত্যি তার মৃত্যুর পর মরদেহ হস্তান্তর করা যায়, সেক্ষেত্রে সেটা হবে একটি বিপ্লব। ছোটখাট কোনো বিপ্লব নয়, একদম বিশাল বিপ্লব। আর সেই বিপ্লবের শিরোনাম হবে ‘সুসান পটার: দ্য লিভিং ক্যাডাভার’।

মরদেহ বিপ্লব

মাইকেল জে. একারম্যানের মাথায় এক চমৎকার বুদ্ধি আসলো। পেশায় ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের সহকারী পরিচালক মাইকেল একারম্যান বহুদিন যাবৎ শরীরতত্ত্বের সাথে আধুনিক কম্পিউটারের যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থায় এক বিপ্লবের জন্ম দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতায় তিনি বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেননি। তবে তিনি হাল ছেড়ে দেননি। ১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক লেকচারে তিনি তার এই অভিপ্রায়ের কথা জানালে অনেকেই আগ্রহী হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে শরীরতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন সভাপতিও ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ দেখে একারম্যান নতুন করে কাজে নেমে পড়লেন। তার আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল মানবদেহ এবং তার ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।

একারম্যানের মতে, ক্যাডাভার বা মরদেহ ব্যবচ্ছেদ একধরনের শিল্প। এখানে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং কৌশলের সংমিশ্রণে বেশ সতর্কতার সাথে একেকটি দেহ ব্যবচ্ছেদ করা হয়। তবে এই ব্যবচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, যদি উপর থেকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়, সেক্ষেত্রে তাহলে শরীরের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগুলো একে অপরের সাথে কীভাবে সংযুক্ত রয়েছে, তা দেখা যায় না। আর একটি মরদেহকে বার বার ব্যবচ্ছেদ করাও সম্ভব হয় না। একারম্যান চিন্তা করলেন, যদি এমন কোনো উপায় বের করা যায় যেখানে আমরা একটি মরদেহকে যতবার খুশি ততবার ব্যবচ্ছেদ করতে পারবো! আর এর জন্য প্রয়োজন একটি ভার্চুয়াল ক্যাডাভার। আর সবচেয়ে বড় কথা, তারও আগে প্রয়োজন একটি সুস্থ ক্যাডাভার। আর এই ক্যাডাভার বিপ্লবে সেই কাঙ্ক্ষিত মরদেহ হিসেবে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন ক্যান্সার ফেরত বৃদ্ধা সুসান পটার।

একজন সুসান পটার

“আমি স্বেছায় আমার দেহকে Visible Human Project এর জন্য দান করে দেবো। আমার মৃত্যুর পর তা প্রকল্পের দায়িত্বরত ব্যক্তিবর্গের নিকট হস্তান্তর করা হবে। প্রকল্পের কাজের অংশ হিসেবে তারা আমার দেহ ব্যবচ্ছেদ করে যেসব ছবি তুলবে, তা চিকিৎসাক্ষেত্রের স্বার্থে ইন্টারনেট কিংবা বই-পুস্তকে ব্যবহার করা যাবে। আমার মৃত্যুর পর ড. ভিক্টর স্পিৎজারকে পেজ করে খবর দিলেই হবে।”

সুসান পটার কীরকম নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন তা বোঝার জন্য এই লেখাগুলোই যথেষ্ট। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি এই লেখাসম্বলিত একটি কার্ড নিজের সাথে রাখতেন। যেন মরার পর পরই তার দেহ মানবকল্যাণে কাজে লেগে যেতে পারে। যেন বিপ্লবের অংশীদার হওয়ার লোভ সামলাতে পারছিলেন না একদণ্ড। এই মানুষটির জন্ম ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর জার্মানির লিপজিগ শহরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে নিউ ইয়র্ক চলে আসেন। কয়েক বছর পর তিনি হ্যারি পটার নামক এক হিসাবরক্ষককে বিয়ে করেন। তাদের সংসারে দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। পারিবারিক কারণে এই দম্পতি সন্তানসহ নিউ ইয়র্ক ছেড়ে ডেনভার শহরে চলে যান। ২০০০ সালে বিজ্ঞাপন দেখে ড. স্পিৎজারের সাথে যোগাযোগ করার পূর্বে বিভিন্ন দুর্ঘটনা, ক্যান্সার, মেলানোমা, মেরুদণ্ডের সার্জারি, ডায়াবেটিস, আলসার প্রভৃতি কারণে তার দেহ অনেকটা ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে একারম্যানের ভার্চুয়াল মরদেহ সৃষ্টির ধারণাকে পুঁজি করে ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন ১৯৯১ সালে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের প্রধান হিসেবে ড. ভিক্টর স্পিৎজারকে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার বাজেটের এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি পুরুষ এবং স্ত্রী মরদেহকে প্রতি মিলিমিটার দৈর্ঘ্যে সূক্ষ্ম করে ব্যবচ্ছেদ করা এবং এর ছবি তুলে ডিজিটাল মাধ্যমে সংযোজিত করা। স্পিৎজারের প্রকল্পে সুসান পটারের আগেও দুজনের মরদেহ নিয়ে কাজ করা হয়েছিলো। কিন্তু কিছু আইনী জটিলতা, মরদেহদাতার নাম-পরিচয় ফাঁস হওয়ায় বিতর্কসহ নানা কারণে সেই কাজ বেশিদূর এগোতে পারেনি। এরই মধ্যে চলে যায় দুটি বছর। আর এই বিশাল বাজেটের প্রকল্পের জন্য ছোটখাট ব্যবচ্ছেদ এবং বিশ্লেষণের কাজ করা তার পছন্দ হচ্ছিলো না। এজন্য দরকার আরো বেশি কিছু। তাদের দরকার একজন জীবন্ত মরদেহ। যে সবার সাথে কথা বলবে, নিজের গল্প শোনাবে। কিন্তু এই কাল্পনিক কাজের জন্য দরকার এমন কাউকে, যে তার নিজেকে একদম উজাড় করে দিবে চিকিৎসাক্ষেত্রের জন্য। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন লেগে গেলো। কিন্তু কিছুই লাভ হচ্ছিলো না। প্রকল্পের কাজও দায়সারাভাবে চলতে লাগলো।

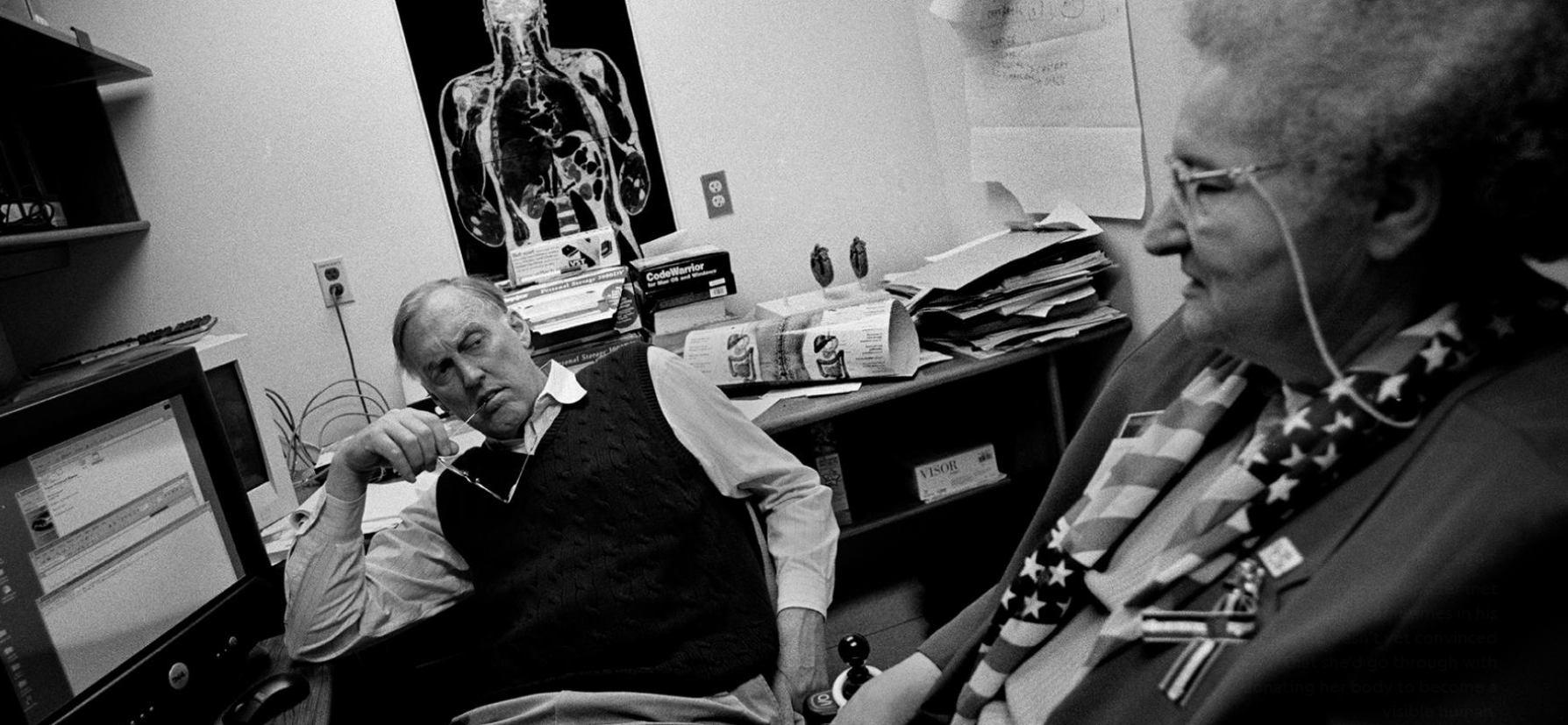

এরপর ২০০০ সালের কোনো একদিনে সুসান পটারের আগমন ঘটলো এবং সরাসরিভাবে না করে দিলেন স্পিৎজার এবং তার দল। কারণ, তারা সুস্থ-সবল একজনকে খুঁজছিলেন। কিন্তু তারা বেশিদিন না করে থাকতে পারলেন না। সুসানকে তলব করা হলো। বৃদ্ধা তার হুইল চেয়ারে বসে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকেন ড. স্পিৎজারের দিকে। স্পিৎজার সামান্য কেশে তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, সুসান পটারকে একটি মরদেহ থেকেও বেশি কিছু হতে হবে। আর এজন্য তাকে তার জীবনের গল্প, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ইতিহাস সবকিছুই ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যক্ত করতে হবে। একবার এই প্রকল্পের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেলে তিনি তার কোনো তথ্য গোপন রাখতে পারবেন না। সুসান সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। তাকে যা কিছু বলা হচ্ছিলো, তিনি তাতেই রাজি আছেন বলে জানান।

স্পিৎজার মূলত তার মৃত্যুর আগে থেকে সুসানের বিভিন্ন গল্প এবং কাহিনী নিয়ে বেশ কিছু ভিডিও তৈরি করতে চেয়েছিলেন। যেন পরবর্তীতে তার মরদেহের ভার্চুয়াল সংস্করণ নিয়ে কেউ শিখতে চায় বা কাজ করতে চায়, কাজের পাশাপাশি সে মরদেহ এই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে তার সাথে কথা বলবে। জীবনের গল্প, অনুভূতি ভাগাভাগির মাধ্যমে এক অনবদ্য মরদেহ ব্যবচ্ছেদের বিপ্লব। সুসান পটারেরও এই প্রস্তাব পছন্দ হলো। তিনি বিশ্বের প্রথম অমর মরদেহ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যান।

অপেক্ষমান সুসান

২০০০ সালের সেই অলস দুপুর থেকে সুসান পটারের প্রয়াণ পর্যন্ত কেটে যায় দীর্ঘ ১৫ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার সুসানের সাথে স্পিৎজারের দেখা করতে হতো। যদি কোনো কারণে দেখা না হতো, তাহলেই ক্ষেপে যেতেন সুসান। সপ্তাহে রুটিন করে ভিডিও রেকর্ড করা হতো সুসানের। সেখানে তিনি তার জীবনের গল্প বলতেন। তার অসুখ, দুর্ঘটনাসহ অতীতের নানা রেকর্ড উঠে আসতো সেসব ভিডিওতে। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ড. স্পিতজার খুব তাড়াতাড়ি সুসান পটারের বন্ধু হয়ে গেলেন। তবে মাঝে মাঝেই তার অস্বস্তি লাগতো। এর আগে কখনো কেউ বন্ধুর শবচ্ছেদ করেছে কি না তার জানা নেই।

লৌহমানবী সুসান তখন এক অদ্ভুত ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, তিনি তার ব্যবচ্ছেদ ল্যাবটা ঘুরে দেখতে চান। প্রথমদিকে কেউ রাজি হননি। কিন্তু সুসানের পিড়াপিড়িতে শেষপর্যন্ত রাজি হতে হলো তাদের। কক্ষ নং NG004 এর প্রতিটি যন্ত্র সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। যেন বিশেষজ্ঞ কেউ যন্ত্রের ত্রুটি নির্ণয় করছেন। এভাবে দিনগুলো বেশ দ্রুত কেটে যেতে থাকে। ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সুসানের অপেক্ষার অবসান ঘটে। সকাল ৫টা ১৫ মিনিটে ৮৭ বছর বয়সে সবাইকে কাঁদিয়ে বিদায় নেন তিনি। প্রায় ৫ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতার মরদেহটি ডেনভার হাসপাতাল থেকে ভিক্টর স্পিৎজারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। তিনি দ্রুত লাশকে শীতল কক্ষে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন।

জীবন্ত মরদেহ

শীতল কক্ষের সুরক্ষিত আবহাওয়ায় দীর্ঘ দু’বছর বিশ্রাম নেন সুসান পটার। দু’বছর পর ২০১৭ সালের ৯ মার্চ তাকে বের করে আনা হয়। স্পিৎজার এবং সহকর্মীরা অনুভূতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে দ্রুত তাকে গবেষণাগারের ছুরির নিচে চালান করে দিলেন। শুরু হয়ে গেলো সুসান পটার থেকে এক ডিজিটাল অবতারে পরিণত করার মহান প্রয়াস, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন তিনি।

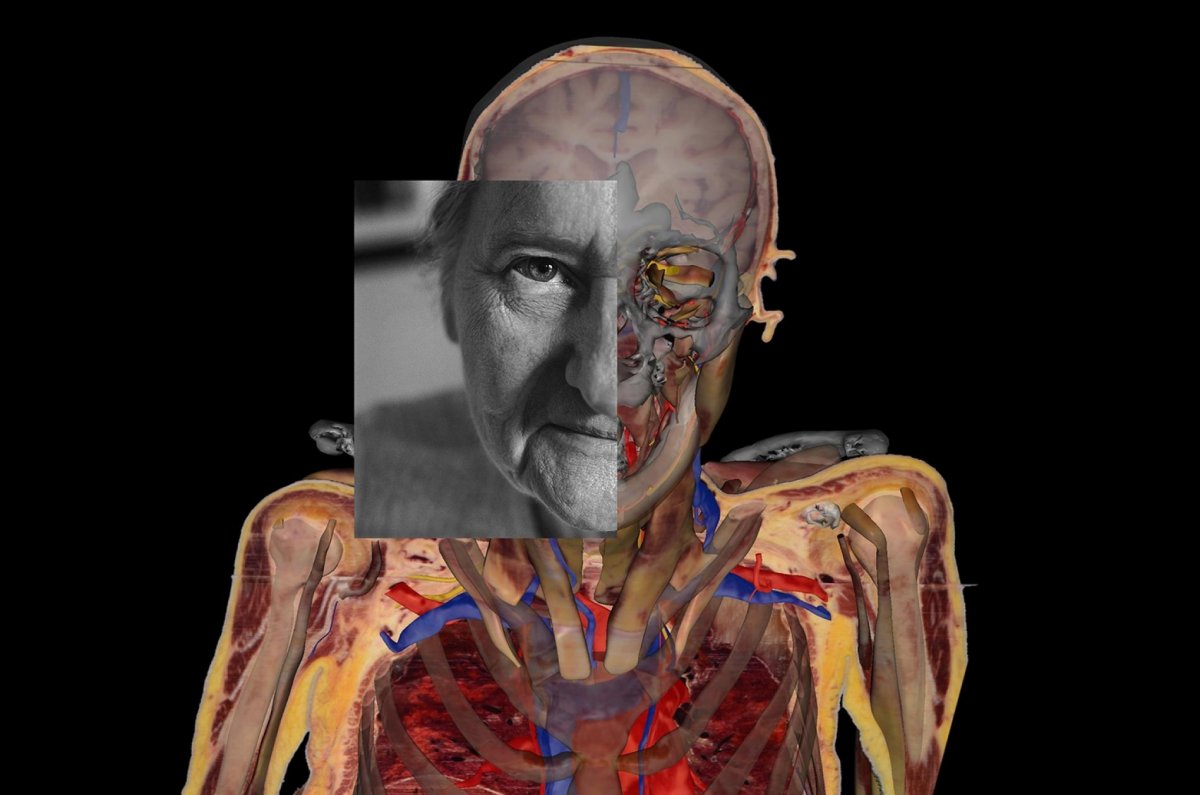

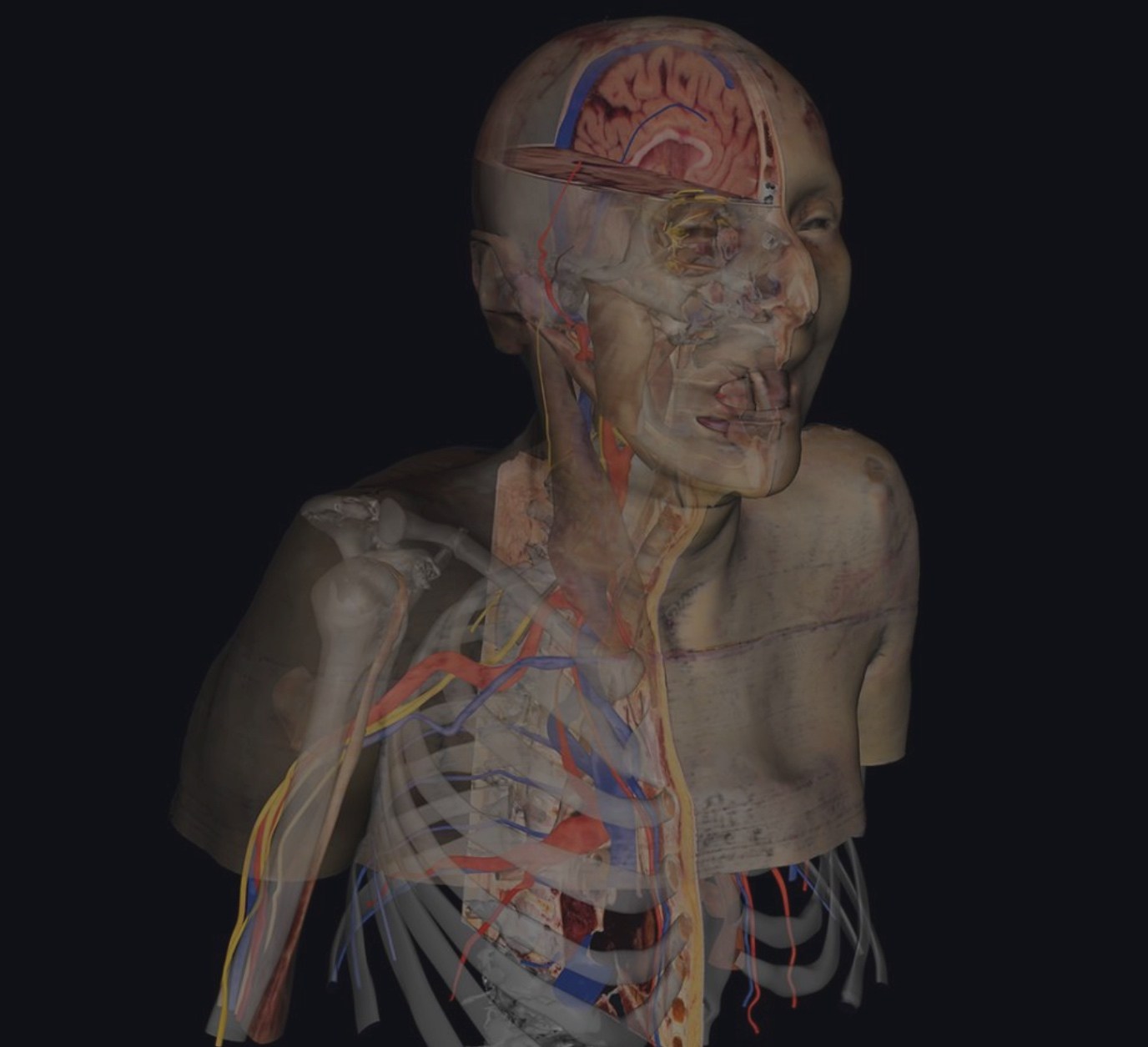

গবেষণাগারের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পটারের দেহকে প্রায় ২৭ হাজার পাতলা টুকরোয় ভাগ করা হয় এবং আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন কোণ থেকে এর ছবি তুলে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। কারণ, জীবদ্দশায় সুসান পটার বিভিন্ন কারণে মোট ২৬ বার অপারেশনের মুখোমুখি হয়েছেন। তাই তার দেহ অনেকটাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়েছিলো। প্রতিটি টুকরোর প্রস্থ ছিল মাত্র ৬৩ মাইক্রন। এক মাইক্রন হচ্ছে এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগ। মানুষের একটি চুলের প্রস্থও প্রায় ৬৩ মাইক্রোনের কাছাকাছি হয়। ছবি তোলার পর কাজের প্রথম ধাপ শেষ হলো। এবার শুরু হলো প্রযুক্তির কারিকুরি। স্পিৎজার ছবিগুলো টাচ অফ লাইফ টেকনোলজি নামক এক কোম্পানির নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে অত্যাধুনিক সফটওয়্যারের ছোঁয়ায় সুসান পটারের নিথর দেহ যেন প্রাণ ফিরে পেতে থাকে। স্পিতজার চেয়েছিলেন কথা বলা ক্যাডাভার। টাচ অফ লাইফ তাকে ঠিক তা-ই উপহার দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

ধাপে ধাপে বাজিমাত

ছবি সংযোজন করা যত না শ্রমসাধ্য কাজ, এর চেয়ে বেশি কঠিন কাজ হচ্ছে প্রতিটি টুকরোর সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। এত পাতলা টুকরো থেকে চিহ্নিত করার কাজ যে সহজ হবে না, তা স্পিৎজার বেশ ভালো করেই জানতেন। প্রতিটি অংশের চিহ্নিতকরণের পর এর সাথে সংশ্লিষ্ট ভিডিওগুলোর সমন্বয় করার কাজ চলতে থাকে পুরোদমে। প্রতিটি অঙ্গ যেন একটি নতুন গল্প শোনাচ্ছে। সুসান পটার তার নিজের ভাষায় বেশ গুছিয়ে বলতে থাকেন তার দেহের গল্প। কোথায়, কখন বা কীভাবে তিনি নানা অপারেশন, রোগ, চিকিৎসার মাধ্যমে এত দূর এসে পৌঁছেছেন, সেই গল্পগুলোর মাঝে জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে ২৭ হাজার স্তরের ভার্চুয়াল মরদেহ।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, ২৭ হাজার টুকরো কি একজন মানুষের ডিজিটাল মরদেহ তৈরির জন্য যথেষ্ট? ড. স্পিৎজার মনে করেন, তার আরো দাতা প্রয়োজন। কারণ, তিনি নামে ভার্চুয়াল হলেও সুসান পটারের মরদেহকে যতটা সম্ভব, বাস্তবসম্মত করে তুলতে চান। মানুষের দেহে বয়স বাড়ার সাথে সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে পরিবর্তন আসে, সেটা জীবন্ত করে তুলতে চান তিনি। আর এজন্য ২৭ হাজার টুকরা কখনোই যথেষ্ট নয়। অনেকেই বহু আগে থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সুসান পটারের ভার্চুয়াল মরদেহের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য। তাদের মনে একটাই প্রশ্ন, “ঠিক কবে মিলবে সুসান পটারের এই বৈপ্লবিক প্রয়াস?” তাদের জন্য স্পিৎজার জানান,

“অপেক্ষার পালা শেষের দিকে। ৬০ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাথমিকভাবে মরদেহ সংযোজন এবং সমন্বয়ের কাজ শেষ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। এখানে মনে রাখা জরুরি যে সুসান পটার তার এই মহৎ সম্প্রদানের মাধ্যমে পুরো চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের সূচনা করেছেন। যার ফলাফল আমাদের কিছু নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সামনের বছর আমরা আরো কিছু ছবি প্রকাশ করবো। সাথে সাথে তার ভিডিওগ্রাফিগুলোও ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে। আমি চাই সুসানের ভার্চুয়াল মরদেহ অ্যাপলের সিরির মতো রোমাঞ্চকর একটি অনুভূতি হবে।”

জসিনা রোমেরো ও’কনেল নামক একজন মেডিক্যাল ছাত্রকে সুসান পটারের সাথে তার পরিচয়সূত্র থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, “আপনি সুসানের কাছ থেকে কী শিখতে পেরেছেন?” তিনি সাথে সাথে উত্তর দিয়েছেন, “আমি সুসানের থেকে ধৈর্য্যের শিক্ষালাভ করেছি।” একজন মানুষ তার জীবনের হাজারো সংগ্রাম অতিক্রম করে তার যা কিছু আছে, তার সবকিছু অন্যের প্রতি উৎসর্গ করে গেলেন। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তিনি অপেক্ষা করেছেন ১৫ বছর। এর মাঝে একদিনের জন্যও তিনি ড. স্পিৎজারের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেননি বা মত পরিবর্তন করেননি। সুসান পটারের ন্যায় বিপ্লবী মানুষগুলোর জন্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হবে। ভবিষ্যতে সুসানের ভার্চুয়াল মরদেহ থেকে আমাদের নতুন কিছুর সূচনা হোক, জয় হোক হাজারো রোগ-ব্যাধির, এটাই সকলের কামনা।