আইকিউ আসলে কী?

আইকিউ টেস্টের বাংলা মানে করলে দাঁড়ায় বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়। এই বুদ্ধাঙ্ক হলো মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের অনুপাত। মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স দিয়ে ভাগ করে ১০০ দ্বারা গুণ করলে বুদ্ধাংক পাওয়া যায়।

আইকিউ নির্ণয়ের সূত্রটি হলো:

বুদ্ধাংক (I.Q) = (মানসিক বয়স /প্রকৃত বয়স) * ১০০

এখানে ১০০ দ্বারা গুণ করা হয় ভগ্নাংশ এড়ানোর জন্য এবং ১০০ কে ধ্রুবক হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু মানসিক বয়স বের করার জন্য নির্দিষ্ট বয়সের জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। কোনো ব্যক্তি যদি সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে, তবে তার মানসিক বয়স সেই নির্দিষ্ট বয়সের সমান হবে। যেমন ১০ বছরের শিশু যদি ১০ বছরের জন্য নির্দিষ্ট করে সাজানো প্রশ্নমালার উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারে, তার মানসিক বয়স হবে ১০, যা তার প্রকৃত বয়সের সমান। আবার যদি সে ১৩ বছর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার সঠিক উত্তর দিতে পারে, তবে তার মানসিক বয়স হবে ১৩।

এই সূত্র থেকে প্রাপ্ত মান অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীকে অনেকভাবে শ্রেণিভুক্ত করা যায়। সাধারণত মান ৭০ এর নিচে হলে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, ৭০-৯০ এর মধ্যে হলে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন, ৯০ থেকে ১২০ এর মধ্যে হলে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন, ১২১ থেকে ১৪০ এর মধ্যে হলে অত্যন্ত বুদ্ধি সম্পন্ন এবং ১৪০ এর উপরে হলে তাকে একজন জিনিয়াস বলেই ধরা নেওয়া যাবে।

আইকিউ এর ইতিবৃত্ত

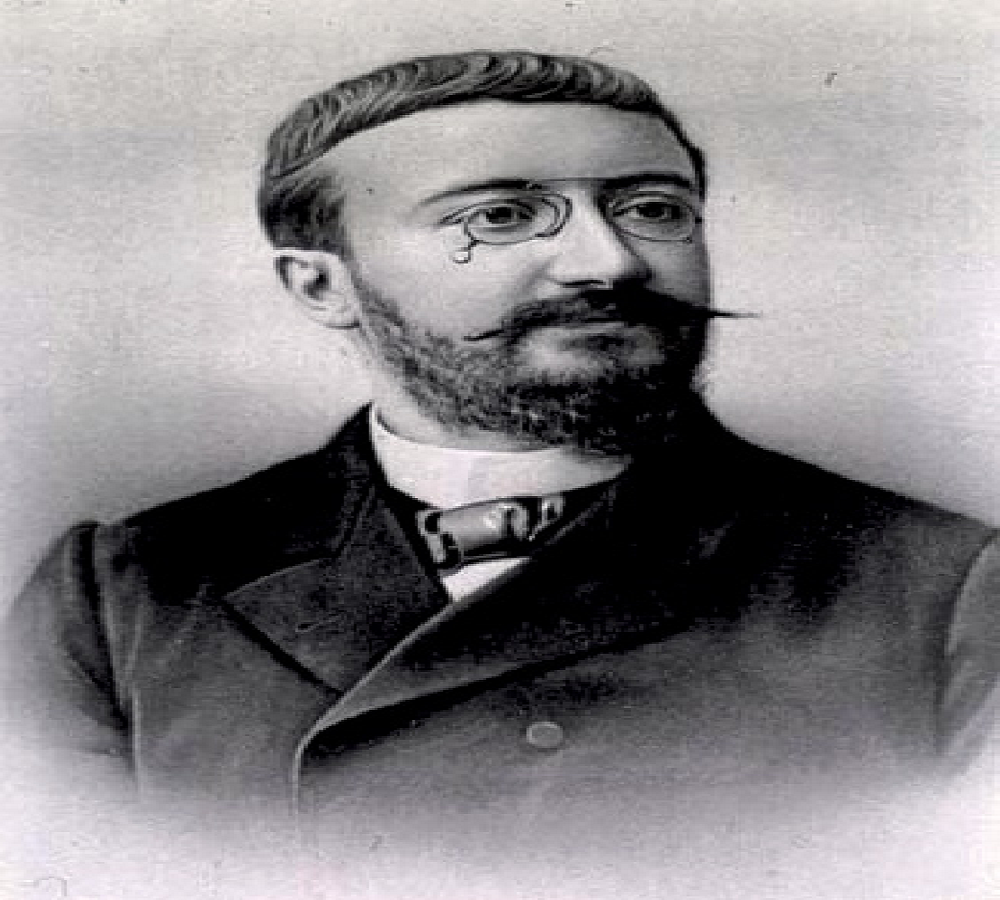

১৮৮২ সালে ব্রিটিশ পরিসংখ্যানবিদ ফ্রান্সিস গাল্টন প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা নির্ণয়ের জন্য কিছু সাধারণ পরীক্ষা তৈরি করেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফ্রান্সের একটি স্কুলে কোন কোন শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন দরকার, এটি ঠিক করার জন্য কর্তৃপক্ষ মনোবিদ আলফ্রেড বিনে এবং থিওডর সাইমনের শরণাপন্ন হয়। ১৯০৫ সালে আলফ্রেড বিনে এবং থিওডর সাইমন মস্তিষ্কের বিকাশের কিছু প্রকাশমাধ্যম যেমন মৌখিক যুক্তি, কাজের স্মৃতিশক্তি এবং চাক্ষুষ-স্থানিক দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করার জন্য বেশ কিছু পরীক্ষামালা উদ্ভাবন করেন এবং প্রাপ্ত ফলাফলকে স্কোরিং করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

প্রতিটি বয়সের শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা তৈরি করে দেখা হয় যে, শিশুটি তার বয়সের বাকি শিশুদের থেকে বেশি, সমান না কম বুদ্ধিমান। তাদের উদ্ধাবিত পদ্ধতিটি বিনে-সিমন টেস্ট নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পায়। এরপর স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এল. এম. টারম্যান ১৯১৬ সালে বিনে-সিমন টেস্টকে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করেন, যা স্ট্যানফোর্ড-বিনে ইন্টেলিজেন্স স্কেল নামে পরিচিতি পায়। এই টেস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং বুদ্ধিমত্তা পরিমাপক পদ্ধতি হিসেবে অদ্বিতীয় মর্যাদা পায়। এর আগে ১৯১২ সালে জার্মান মনোবিদ উইলিয়াম স্টার্ন Intelligence এবং Quotient শব্দজোড়া থেকে IQ শব্দটি তৈরি করেন, যা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় শব্দ হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে।

আইকিউ পরীক্ষার অন্ধকার অধ্যায়

যদিও আইকিউ টেস্ট ফ্রান্সের একটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে এটি জনপ্রিয় হতে হতে অনেকটাই মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিচারের একমাত্র মাধ্যমে পরিণত হয়। আইকিউ ধীরে ধীরে মানুষকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করার মাধ্যমেও পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সেনাবাহিনীর নিয়োগের সময় বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা হিসেবে এ পরীক্ষার ব্যবহার করে। সেই সময় অনেক বিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদরা ইউজেনিকস মতবাদে বিশ্বাস করতেন। ইউজেনিকস অনুযায়ী, যেসব মানুষ পশ্চিমাদের চোখে অধিকতর সুন্দর, বুদ্ধিমান (অর্থাৎ তারা নিজেরা)- তাদের মধ্যেই প্রজনন প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ রেখে মানবজাতির মধ্যে একটি বিশুদ্ধ জাতি তৈরি করা।

এ মতবাদ পুরো পৃথিবীতেই গণহত্যা এবং জাতিগত বিশুদ্ধিকরণকে উৎসাহিত করে। ইউজেনিকসের সমর্থকরা আইকিউ টেস্টকে বুদ্ধিমত্তার পরিমাপক হিসেবে ধরত। স্বভাবতই তারা সেসময় প্রথাগত পড়াশোনায় এগিয়ে থাকার কারণে আইকিউ টেস্টে ভালো করত এবং একসময় তারা সেটিকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা শুরু করল। এমনকি ১৯২৪ সালে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে কম আইকিউধারী মানুষদের সন্তান গ্রহণে অক্ষম করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল, যা পরে আদালত পর্যন্ত গড়ালে আদালতও সে সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে ঘোষণা করে।

ভার্জিনিয়ায় ১৯২৪ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত নিম্ন আইকিউ’র অজুহাতে প্রায় ৭,০০০ লোককে বিভিন্নভাবে প্রজননে অক্ষম করা হয়। ধীরে ধীরে এর হার কমে আসে এবং ২০০১ সালে এটিকে বর্ণবাদী আখ্যায়িত করে ভার্জিনিয়া। নাৎসি শাসিত জার্মানিতে কম আইকিউ সম্পন্ন শিশুদের হত্যার অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মানবাধিকার আন্দোলনের প্রভাবে আইকিউ বিচার করে মানুষকে শ্রেণিভুক্ত করা কমে আসে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবেই মানুষের গড় আইকিউ বেড়েছে। কিন্তু এর কারণ হিসেবে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ নয়, বরং জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি এবং সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন দায়ী বলে গবেষকরা মত দিয়েছেন। এই ঘটনাটিকে ফ্লিন ইফেক্ট বলা হয়।

আইকিউ কি সত্যিই মানুষের বুদ্ধিমত্তা নির্দেশ করে?

আইকিউ টেস্ট এমনভাবে ডিজাইন করা হয়, যা মানুষের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সাধারণ জ্ঞান, গাণিতিক যুক্তি, স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিগত বিশ্লেষণ ক্ষমতা ইত্যাদি বিচার করে ফলাফল নির্ধারণ করে। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা শুধুমাত্র এ ক’টি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। যেমন, আবেগ কিংবা সামাজিক বুদ্ধিমত্তা আইকিউ দিয়ে বিচার করা যায় না। আবার উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সচেতনতা, স্বকীয়তা, আধ্যাত্মিক বোধ ইত্যাদি আইকিউ দিয়ে বিচার করা হয় না। কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব বিকাশ এবং প্রায়োগিক মনোবিদ্যার অধ্যাপক স্ট্যানোভিচের মতে, আইকিউ পরীক্ষাকে এককভাবে গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। তার মতে, আইকিউ পরীক্ষাগুলো কিছু মানসিক অনুষঙ্গকে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে খুব ভালো; যেমন- যুক্তি, বিমূর্ত যুক্তি, শেখার ক্ষমতা এবং কর্ম-স্মৃতি ক্ষমতা সহ মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ইত্যাদি।

কিন্তু, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এটি কতটুকু কার্যকর, তা নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি আরো বলেন, আইকিউ পরীক্ষাগুলো মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিমাপ করে এবং সেটি মোটামুটিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কর্মজীবনে সাফল্যের পূর্বাভাস দিতে পারে। তবে সে পূর্বাভাস অসম্পূর্ণ এবং ততটা ভরসার যোগ্য না-ও হতে পারে। স্বাস্থ্যকর মানবিক চিন্তাশৈলী এবং মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ দক্ষতা আইকিউ দ্বারা বিচার করাই যথেষ্ট নয়। তাই বুদ্ধিমত্তা নির্ণয়ে আইকিউ টেস্টই সবকিছু নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

আইকিউ এর বিকল্প কী?

১৯৯০ সালে পিটার সালোভে এবং জন ডি মায়ার সাধারণ বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ধারণার প্রবর্তন করেন। এ ধারণা থেকে পরবর্তী সময়ে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মস্তিষ্কের আবেগ এর কার্যক্ষমতাকে পরীক্ষা করার পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়। এর নাম দেয়া হয় Emotional Quotient. এ পদ্ধতিটি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এছাড়া Cultural Quotient নামে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমাপক বেশ সমাদৃত। ২০০২ সালে ক্রিস্টোফার আর্লি এবং অ্যাং সুন সাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং আবেগীয় গুণাবলীর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অভিযোজন এবং সাংস্কৃতিক আচরণ যোগ করে একটি সামগ্রিক পরীক্ষামাধ্যম হিসেবে এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বলা হয়ে থাকে, এখন পর্যন্ত এটিই বুদ্ধিবৃত্তির জগতে সবচেয়ে সম্পূর্ণ নির্ণায়ক পরীক্ষা।

মানুষ কোনো যন্ত্র নয়। তাই শুধু সংখ্যা দিয়ে একটা মানুষকে বিচার করার অবকাশ নেই। যদিও এসব পরীক্ষা মানুষের বুদ্ধিমত্তার কিছুটা পূর্বাভাস দিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, এসব পরীক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মিতব্যয়ী এবং সতর্ক হতে হবে।

নিজেদের আইকিউ যাচাই করতে চাইলে ইন্টারনেটে অনেক বিশ্বাসযোগ্য ওয়েবসাইট পেয়ে যাবেন, তবে মনে রাখবে, এ পরীক্ষার ফলাফলই শেষ কথা নয়!