আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কম্পিউটারের ব্যবহার এখন অনেকটাই সাধারণ বিষয় হয়ে গিয়েছে। তবুও কম্পিউটার বিজ্ঞানে গভীরভাবে আগ্রহী মানুষজন যে খুব একটা বেড়েছে তেমনটা বলা যাবে না। কম্পিউটার শেখা বলতে এখনো অধিকাংশ মানুষজন কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারাকেই বোঝেন। তবে ধীরে হলেও অবস্থা বদলাচ্ছে। বিষয় হিসেবে ‘কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং’ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, কিশোর-তরুণদের আগ্রহ বাড়ছে প্রোগ্রামিংয়ে। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষও চেষ্টা চালাচ্ছে ছেলে-মেয়েদের এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্যে। স্কুলের পাঠ্যসূচীতে ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি’ নামের একটি বিষয় যুক্ত হওয়া— সে প্রচেষ্টারই ফসল।

তবে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে অনেক। গ্রামের স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত কম্পিউটারের অভাব, ব্যক্তিগতভাবে কম্পিউটার সংগ্রহ করার সামর্থ্য নেই অধিকাংশের। তাছাড়া উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব তো দেশজুড়েই আছে। সমস্যাগুলোর মুখোমুখি যে শুধু আমরা হচ্ছি তা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন প্রথম তাদের পাঠ্যক্রমে কম্পিউটার বিজ্ঞান যুক্ত করে, এসব বাধা এসেছিল তাদের সামনেও। সে বাধা এড়াতে তারা বেছে নিয়েছিল ভিন্ন পথ, ঘুরপথে তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছিল ডিজিটাল যুগে। কীভাবে তারা তা করেছিল, সেটিই আজকের লেখার আলোচ্য বিষয়।

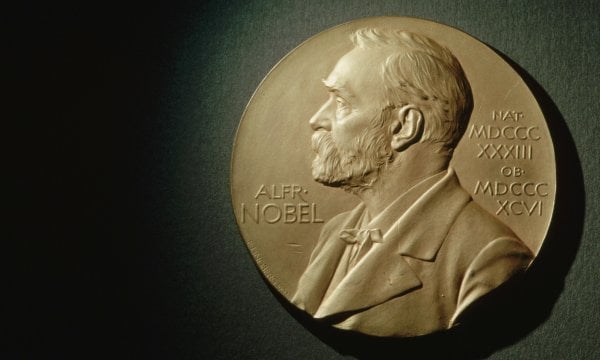

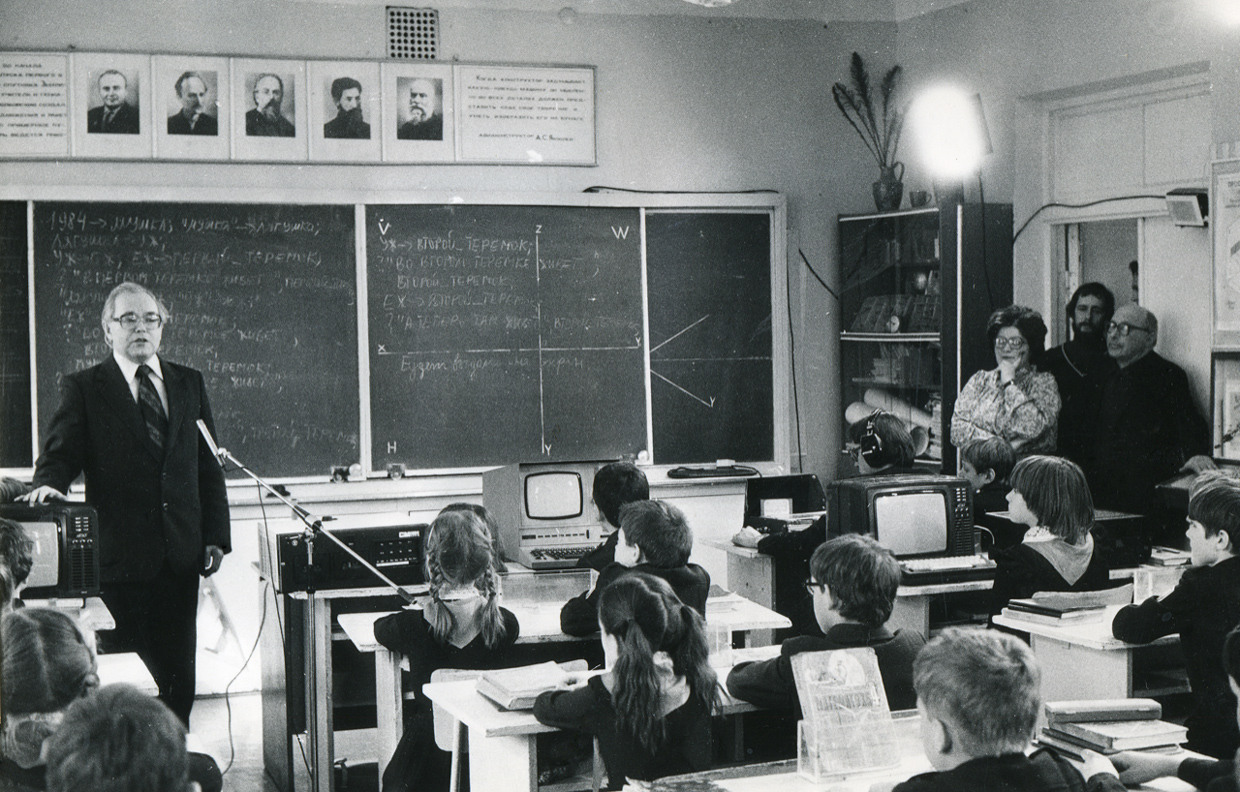

১৯৮৫ সালে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নে, নবম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে ‘বেসিকস অব ইনফরমেটিকস অ্যান্ড কম্পিউটিং টেকনলোজি’ নামের একটি নতুন বিষয় যোগ করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার ও প্রোগ্রামিংয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এজন্য ১৫টি জাতীয় ভাষায় নতুন পাঠ্যবই লেখা, লক্ষাধিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও প্রায় ৬০ হাজার স্কুলের জন্যে মিলিয়নের উপর কম্পিউটার সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়।

কিন্তু এর কোনোটিই ঠিকঠাকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। স্কুলগুলোকে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম দেওয়া হয়নি, বইয়ের ক্ষেত্রে ছিল নানান অসামঞ্জস্যতা আর অধিকাংশ শিক্ষকেরই জুটেনি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। সে সময় কম্পিউটারবিজ্ঞান নিয়ে এভাবে পড়াশোনা কতটা জরুরী তা নিয়েও বিতর্ক উঠেছিল। মনে রাখা দরকার সেটি ছিল ১৯৮০’র দশকে। কম্পিউটারবিজ্ঞান যে সবার জানা জরুরী সেটা আমাদের দেশে আমরা জেনেছি মাত্র ক’বছর হলো। তাই সে সময়ে সোভিয়েতে বিতর্ক উঠার বিষয়টিকে অস্বাভাবিক বলা যায় না।

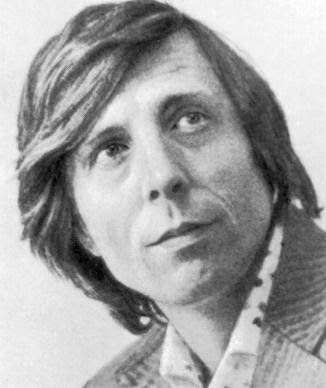

অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তখন মতামত দিয়েছিলেন, “কম্পিউটারে দক্ষতা মানে কোডিং বা গেইট, ফ্লিপ-ফ্লপ ইত্যাদি সম্পর্কে শেখা নয়, বরং কম্পিউটার শেখা মানে ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশিটের মতো উন্নত সফটওয়্যারগুলো শেখা”। কিন্তু সোভিয়েতের কম্পিউটার বিজ্ঞানী আন্দ্রেই এরশভের মতামত ছিল ভিন্ন। তিনি কম্পিউটারের দক্ষতাকে দেখতেন বিশেষ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা হিসেবে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ‘অ্যালগরিদমিক থিংকিং’ শেখাতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রোগ্রামিং শেখার ফলে মানুষের নির্দিষ্ট লক্ষ্য-ভিত্তিক কাজ করার, যুক্তি প্রদানের ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়বে। তাছাড়া প্রোগ্রামিং শিখলে যে কেউ সফটওয়্যার শিখতে পারবে না এমনটাও তো নয়। সোভিয়েতে কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি।

১৯৭০ সালের দিকে তিনি ও তার সহকর্মীরা মিলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে কম্পিউটার বিষয়ে পাঠ্যসূচীর প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, এর বাস্তবায়নের জন্যে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক। সে জন্য কম্পিউটার শিক্ষার পক্ষে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও সরকারের কাছে নিরন্তর প্রচারণা চালাতে থাকেন। অবশেষে ১৯৮৫ সালের দিকে মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসলে তার এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগোয়।

কিন্তু রাষ্ট্র পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়নি। কম্পিউটারের অভাবের জন্যে ছেলে-মেয়েরা যখন অভিযোগ জানাত, এরশভ তাদের কল্পনার আশ্রয় নিয়ে কাগজে কলমে অ্যালগরিদম ও প্রোগ্রামিং লেখার চর্চা করতে পরামর্শ দিতেন। তাদের তিনি বলতেন অ্যালগরিদম, পরিকল্পনা বা কোড ছাড়া কম্পিউটারের সামনে বসে থাকায় কোনো লাভ নেই। তাই কম্পিউটারের অভাবকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় না করিয়ে জ্ঞান চর্চার পথে তাদের এগোতে উৎসাহ দিতেন। ছেলে-মেয়েরা যে প্রোগ্রামিং করার মতো করে চিন্তা করা শিখছে এটিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন এরশভ। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, “তোমার শিক্ষক যদি কোনো একটি ভুলকে এড়িয়েও যায়, মনে রেখো কম্পিউটার তোমার ভুলকে এড়িয়ে যাবে না।”

পশ্চিমের মতো সোভিয়েতের ছেলে-মেয়েদের কাছে তখনো কম্পিউটার সহজলভ্য হয়ে উঠেনি। তবে একটি প্রযুক্তি তাদের প্রায় সবার হাতের নাগালে ছিল। তা হলো- প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর। তাদের কম্পিউটারের অভাব পূরণ করতে এ সময় ক্যালকুলেটরের ভূমিকায় নাটকীয় পরিবর্তন চলে আসে। এগুলো হয়ে উঠে তাদের কম্পিউটার শিক্ষার মাধ্যম। এমনকি গেমিংয়েরও প্রচলন ঘটে ক্যালকুলেটরে।

ক্যালকুলেটরের ভূমিকায় এ পরিবর্তন আনার পেছনে কলকাঠি নাড়ে ‘Tekhnika Molodezhi’ (তরুণদের জন্যে প্রযুক্তি) নামের একটি ম্যাগাজিন। কিশোর পাঠকদের জন্যে এ বিজ্ঞান সাময়িকীটি প্রকাশ করতো কমিউনিস্ট যুব সংগঠন কমসামল। এর গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় মিলিয়নের মতো। এরশভের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে কম্পিউটার শিক্ষার জন্যে ম্যাগাজিনে নতুন একটি বিভাগ বরাদ্ধ করে তারা। ধারাবাহিকভাবে সে সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত ক্যালকুলেটর Elektronika B3-34 দিয়ে প্রোগ্রামিং করার বিষয়ে লেখা হতে থাকে সেখানে। কিন্তু পাঠকদের সাড়া ছিল রীতিমত হতাশাজনক।

প্রোগ্রামিং বিষয়ক লেখাগুলো পাঠক টানতে পারছে না দেখে তারা কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। আগস্ট মাস থেকে একটি মহাকাশযাত্রা বিষয়ক ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপানো শুরু করা হয় ম্যাগাজিনটিতে। ‘Kon-Tiki: A Path to the Earth’ নামের এ উপন্যাসটিতে চাঁদ থেকে দুজন অভিযাত্রীর পৃথিবীতে ফেরার গল্প বলা হয়। একজন পাইলট ও একজন ইঞ্জিনিয়ার সকল বাধা-বিপত্তি ফেরিয়ে পৃথিবীতে আসার পথ খুঁজেন।

এ উপন্যাসের প্রতিটি পর্বের শেষে পাঠকদের বলা হতো ক্যালকুলেটরের সাহায্যে হিসাব নিকাশ করে পাইলটের জন্যে পথ খুঁজে বের করতে। প্রতিটি পর্বে মহাকাশযাত্রা সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত ধাঁধা দেওয়া থাকতো। আর সঙ্গে থাকতো বি৩-৩৪ ক্যালকুলেটরে প্রোগ্রামিং করা বিষয়ক পরামর্শ। প্রকাশের সাথে সাথে এ ধারাবাহিকটি প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পাঠকরা সোৎসাহে ধাঁধার জবাব খুঁজতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যালকুলেটর নিয়ে।

তারা যেন একেকজন চাঁদে আঁটকে পড়া পাইলট হয়ে উঠতেন। আর ক্যালকুলেটর হয়ে উঠত তাদের পৃথিবীতে ফেরার একমাত্র উপায়। উপন্যাসটির পদে পদে নাটকীয়তা সবসময় পাঠকদের আগ্রহ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। প্রতিনিয়ত দিতে থাকে সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার উৎসাহ। এর সাথে সাথে তারা জানতে থাকে প্রোগ্রামিং বিষয়ে, বুঝতে পারে কীভাবে কোনো একটি মেশিনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়।

এ উপন্যাসটির লেখক ছিলেন মিখাইল পুখব, তিনি ম্যাগাজিনটির কল্পবিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদকও ছিলেন। একজন বিখ্যাত গণিতবিদের সন্তান পুখব ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন দেশের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থেকে। সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার ছেড়েছুড়ে শুরু করেছিলেন সম্পাদনা ও লেখালেখি। ভাগ্যিস তিনি তা করেছিলেন! তা না হলে এ অনন্য উপন্যাসের স্বাদ কীভাবে পেত সোভিয়েতের কিশোররা?

উপন্যাসটি লেখার সময় পুখব বি৩-৩৪ ক্যালকুলেটরটি নিয়েও বিস্তর গবেষণা করেছিলেন। খুঁজে বের করেছিলেন এর কিছু দুর্বলতাও, যা কাজে লাগিয়ে একে হ্যাক করা যেত। তার উপন্যাসেও এ দুর্বলতা খুঁজে বের করে তা কাজে লাগানোর বিষয়টিও বেশ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখানো হত। ফলে এর পাঠকদের মধ্যেও এর প্রভাব পড়ে। তাদের অনেকেই ক্যালকুলেটরটির সিস্টেমের নানা দুর্বলতা খুঁজে বের করে পাঠায় ম্যাগাজিনটির কাছে। ম্যাগাজিনে তাদের নাম ছাপা হওয়াটা ছিল তাদের কাছে পরম আরাধ্য বিষয়।

পুখভ ও তার ম্যাগাজিনটি এভাবেই সব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে গোটা একটি প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দেয় কম্পিউটার বিজ্ঞানের সাথে। যে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার স্বপ্ন দেখেছিলেন আন্দ্রেই এরশভ, এ উপন্যাসের ফলে সে চর্চাই শুরু করে তরুণরা; এবং তা করে প্রচণ্ড উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে। তাদের অনেকেই পরবর্তীতে এ বিষয়ে আরো পড়াশোনা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তারা একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পায়। সক্ষম হয়ে উঠে ‘অ্যালগরিদম থিংকিং’ করতে।

কৈশোরে কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে এই গোটা একটি প্রজন্মের উৎসাহ, পরবর্তী জীবনে কেমন প্রভাব ফেলছিল তা স্পষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না। কারণ এরপরেই সোভিয়েতে আসে ভীষণ অর্থনৈতিক মন্দা, যা সোভিয়েতের ভাঙনকেও ত্বরান্বিত করে। এ উপন্যাসের পাঠকেরা তারুণ্যে এসে পড়েন সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে, এক অস্থির সময়ে। নিজেদের পছন্দমতো ক্যারিয়ার বাছাই করতে পেরেছিলেন খুব কমজনই।

তাদের অনেকের কাছেই হয়তো প্রোগ্রামিং একটি ভালোবাসার বিষয় হয়েই রয়ে গেছে, যার ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি তাদের। তাছাড়া কম্পিউটার বিজ্ঞান চর্চার পেছনে সেই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ধারণাটিও ঠিকমতো বলবৎ থাকেনি সব জায়গায়। রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার পাঠ তো পরে ‘সহজে বিদেশ পাড়ি জমানোর উপায়’ হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বাধায় দীর্ঘমেয়াদী সফলতা বোঝা না গেলেও, কল্পবিজ্ঞানটি যে প্রাথমিকভাবে এর উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছিল তা অনস্বীকার্য। এ গল্প থেকে কিশোর তরুণদের বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা প্রসারিত করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা খুঁজে নিতে পারি আমরাও।