শেষ বিকেলে সূর্যাস্তের পর চারদিকে আধার নামতে শুরু করল। আর আপনি এই আধার দেখে ঘরের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর কিছুক্ষণ পর দেখলেন আপনার আশপাশে অন্যান্যরাও বাতি জ্বলাতে শুরু করল। আমদের আধুনিক জীবনে প্রযুক্তির অসংখ্য অবদানের মধ্যে অন্যতম হলো বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কার। বাতি ছাড়া আদিমকালের মতো রাতের বেলা আগুন জ্বালিয়ে থাকার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

আজকাল বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে প্রায় সব জায়গায় যে টিউবলাইট বা এনার্জি লাইট ব্যবহার করা হয় তা মূলত হচ্ছে ফ্লোরোসেন্ট লাইট। এই লাইট হলুদ বাল্ব (ইনক্যান্ডেসেন্ট লাইট) থেকে অনেক উন্নত আর সাশ্রয়ী। পিটার কুপার ১৯০১ সালে যে পারদ বাষ্প ল্যাম্প উদ্ভাবন করেন তা কালের সাথে সাথে উন্নত হয়ে বর্তমান ফ্লোরোসেন্ট লাইটে পরিণত হয়েছে। ফ্লরোসেন্ট লাইট কী তা জানব এই লেখায়।

তবে এর আগে আমাদের জানতে হবে কীভাবে আমরা আলোর সাহায্যে দেখি। আর জানতে হবে ফ্লোরোসেন্স প্রক্রিয়ার সম্পর্কে। এর মাধ্যমে টিউবলাইট থেকে আলো নিঃসৃত হয়।

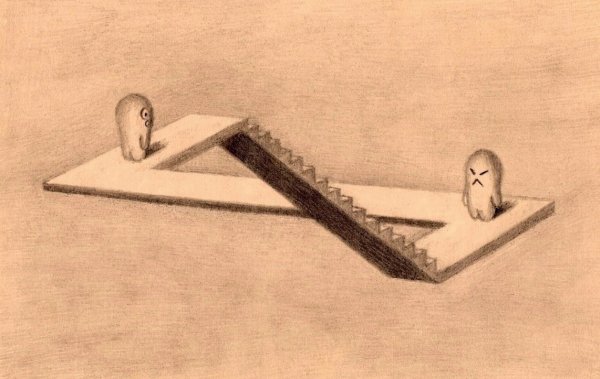

আলো হচ্ছে একধরনের তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির বিকিরণ। এই আলো উৎপন্নের মূল কারণ হলো ইলেক্ট্রনের শক্তি গ্রহণ ও বিকিরণ। ইলেক্ট্রন নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে সবসময় ঘুর্ণায়মান থাকে। এই অবস্থায় ইলেক্ট্রন বাইরে থেকে অতিরিক্ত শক্তি গ্রহণ করে নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তর যায় আবার এই শক্তি বিকিরণ করে পূর্বের শক্তিস্তরে ফিরে আসে। এই শক্তির বিকিরণ আলোর মাধ্যমে হয় যার ফলে আমরা আলো পাই। এই আলো যখন কোনো বস্তুতে পড়ে এবং সেই বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে আসে তখন আমরা সেই বস্তুকে দেখতে পাই।

আর ফ্লোরোসেন্স হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ দ্বারা শক্তিকে আলোর রূপে সরবরাহ করা হয়।

ইতিহাস

১৮৫৭ সালে। ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী আলেকজান্দ্রে বেকরেল, যিনি ফ্লোরোসেন্স এবং ফসফরেসেন্স প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন হঠাৎ একদিন কাজের সময় তার মাথায় ফ্লোরোসেন্ট টিউব নির্মাণের চিন্তা আসে। তিনি বৈদ্যুতিক টিউবের মধ্যে লুমিনিসেন্ট উপকরণ নিয়ে পরীক্ষা করেন, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তীতে ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পকে উন্নত করা হয়।

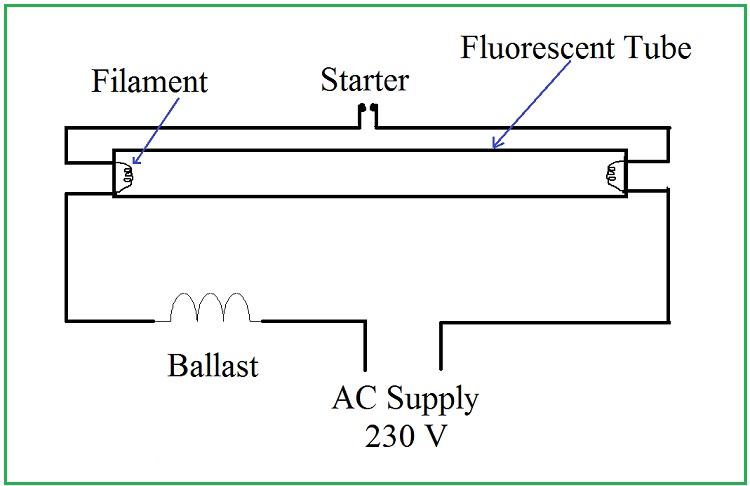

আমেরিকান প্রকৌশলী পিটার কুপার হেউইট ১৯০১ সালে প্রথম পারদীয় বাষ্প ল্যাম্পটি পেটেন্ট করেছিলেন। পিটার কুপারের পারদ ল্যাম্পটিকে আজকের আধুনিক ফ্লোরোসেন্ট লাইটের প্রথম প্রোটোটাইপ বলা হয়। ফ্লরোসেন্ট লাইট এক প্রকার বৈদ্যুতিক ল্যাম্প যা পারদীয় বাষ্পকে উত্তেজিত করে আলো বিকিরণ করে।

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের মতে কুপারের ল্যাম্পটি জার্মান পদার্থবিদ জুলিয়াস প্লাকার এবং গ্লাসব্লোয়ার হেইনরিকের কাজ থেকে নির্মিত। এই দুজন খুব অল্প পরিমাণ গ্যাসযুক্ত কাচের টিউবের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ দিয়ে আলো বিকিরণ করতে সক্ষম হয়।

কুপার ১৮৯০ দশকের শেষভাগে পারদপূর্ণ গ্যাস টিউব নিয়ে কাজ করতে থাকেন এবং লক্ষ করেন যে প্রচু্র নীল-সবুজ আলো উৎপন্ন হচ্ছে। কুপার ভাবেন যে লোকেরা তাদের বাড়িতে নীল-সবুজ আলোযুক্ত বাতি জ্বালাবে না তাই তিনি ফটোগ্রাফিক স্টুডিও এবং অন্যান্য শিল্পে টিউবটি কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা সন্ধান করতে থাকেন। এরপর তিনি জর্জ ওয়েস্টিংহাউসের সাথে একত্রে কুপার হেউইট ইলেক্ট্রিক কোম্পানি গঠন করেন প্রথম বাণিজ্যিক পারদ ল্যাম্প উৎপাদন করার জন্য।

মার্টি গুডম্যান ইলেকট্রিক লাইটিংয়ের ইতিহাসে কুপারকে ১৯০১ সালে ধাতব বাষ্প ব্যবহার করে প্রথম বাতি আবিষ্কার করার কথা উল্লেখ করেন। এটি ছিল একটি নিম্নচাপের পারদ বাতি।

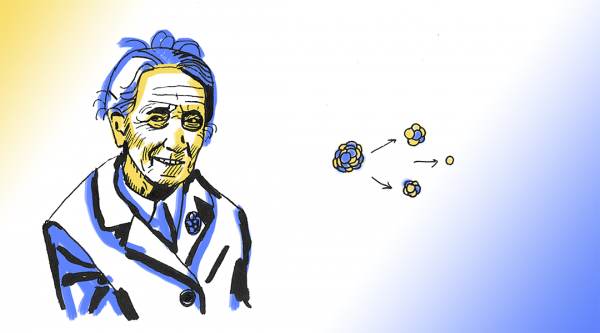

১৯৩৪ সালে, এডমন্ড জার্মার একটি উচ্চচাপীয় ল্যাম্প তৈরি করেন যা একটি ছোট জায়গায় আরও অনেক বেশি শক্তি পরিচালনা করতে পারে। কুপারের নিম্নচাপের পারদ বাতিটি প্রচুর পরিমাণে অতিবেগুনী আলো উৎপন্ন করতো। জার্মার এবং অন্যান্যরা আলোর বাল্বের অভ্যন্তরে একটি ফ্লরোসেন্ট আবরণ দেয় যা অতিবেগুনী আলোকে শোষণ করে এবং সেই শক্তিকে দৃশ্যমান আলো হিসেবে আবার বিকিরণ করে। এভাবে, এটি একটি দক্ষ আলোর উৎস হয়ে ওঠে।

এডমন্ড জার্মারের উচ্চচাপীয় বাষ্প ল্যাম্প ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প ও পারদ বাষ্প ল্যাম্প থেকে কম তাপে আরো বেশি আলো দিতে সক্ষম হয়। এডমন্ড জার্মার জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং আলোক প্রযুক্তিতে ডক্টরেট অর্জন করেন। ফ্রিডরিক মেয়ার এবং হান্স স্প্যানারের সাথে এডমন্ড জার্মার ১৯২৭ সালে একটি পরীক্ষামূলক ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের পেটেন্ট করেন।

প্রথম ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের উদ্ভাবক হিসেবে কিছু ইতিহাসবিদ এডমন্ড জার্মারকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। যাইহোক, এটি যুক্তিযুক্ত যে জার্মারের আগে ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প আবিষ্কারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

জর্জ ইনম্যান উন্নত এবং ব্যবহারযোগ্য ফ্লরোসেন্ট বাতি নিয়ে গবেষণা করার জন্য জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানির বিজ্ঞানীদের একটি দল বানান। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার চাপের মধ্যে দিয়ে দলটি প্রথম ব্যবহারিক এবং টেকসই ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প ডিজাইন করে যা প্রথম ১৯৩৮ সালে বিক্রি হয়। উল্লেখ্য যে জেনারেল ইলেকট্রিক এডমন্ড জার্মারের আগের পেটেন্টির অধিকার কিনে নেয়।

জি.ই (জেনারেল ইলেকট্রিক) ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প পাইওনিয়ার্সের মতে, ১৪ ই অক্টোবর, ১৯৪১ সালে জর্জ ইনম্যানকে মার্কিন পেটেন্ট নং ২,২৫৯,০৪০ জারি করা হয়। এটিকে সাধারণত ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের ফাউন্ডেশন পেটেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

কিছু সংস্থা জি.ই-র সাথে একই সময় এই বিষয়ে কাজ করছিল এবং কিছু ব্যক্তি ইতিমধ্যে পেটেন্টের জন্য আবেদনও করে ফেলে। জি.ই যখন ইনমানের আগে একটি জার্মান পেটেন্ট কিনে তখন তাদের অবস্থান আরও শক্ত হয়। ফ্রিডরিক মেয়ার, হান্স জে. স্প্যানার এবং এডমন্ড জার্মারকে জারি করা মার্কিন পেটেন্টের জন্য জি.ই তাদের ১,৮০,০০০ ডলার দেয়। যদিও অনেকে ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের আসল উদ্ভাবককে নিয়ে তর্ক করতে পারে, তবে এটি স্পষ্ট যে জি.ই প্রথম এটি বাজারে আনে।

টমাস এডিসন সহ অন্যান্য বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের পেটেন্ট করে। ১৮৯৬ সালের ৯ই মে এডিসন একটি পেটেন্ট এমন ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের জন্য আবেদন করেন যা কখনো বিক্রি হয়নি। তিনি ফসফরকে উত্তেজিত করতে পারদীয় বাষ্প ব্যবহার না করে এক্স-রে ব্যবহার করেন।

বর্তমানে বাজারে অনেক উন্নত প্রযুক্তির টিউবলাইট এসেছে যার মধ্যে স্মার্ট এল.ই.ডি টিউবলাইট অন্যতম। এ ধরনের লাইটে ভয়েস কন্ট্রোল, ফিংগারপ্রিন্ট সেন্সরের সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিংয়ের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় করা হয়েছে। ফলে এখন মুখের সাহায্যে কিংবা মোবাইল অ্যাপ দিয়ে লাইটকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে। নিম্নের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কীভাবে অ্যামাজনের এলেক্সা ও মোবাইল অ্যাপ দিয়ে স্মার্ট লাইট অন-অফ কিংবা উজ্বলতা কমানো-বাড়ানো যায়।

টিউবলাইট দেখতে একটি সাধারণ কাচের টিউব হলেও আজকের এই প্রযুক্তির পিছনে লুকিয়ে আছে বহু মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা আর ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এরপর থেকে যখন আমরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করবো তখন হয়তো উপলব্ধি করতে পারবো কীভাবে আঙুলের স্পর্শ হতে টিউবলাইট আমাদের আলোকিত করে যাচ্ছে।