মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলো প্রতিনিয়ত অপসারিত হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। এ নিয়ে বিজ্ঞানী এডউইন হাবলের সূত্র আছে। তার সূত্রের সাহায্যে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলো কত বেগে সরে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। হাবল তো আর এমনিতেই এই ধারণাটি পাননি। তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো কীভাবে করেছেন? কীভাবে বেগ নির্ণয় করলেন? এর জন্য তিনি সেসব গ্যালাক্সি থেকে নির্গত আলোর লাল সরণ বিশ্লেষণ করেছিলেন। লাল সরণ বিশ্লেষণ করলে গতিশীল বস্তুর বেগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

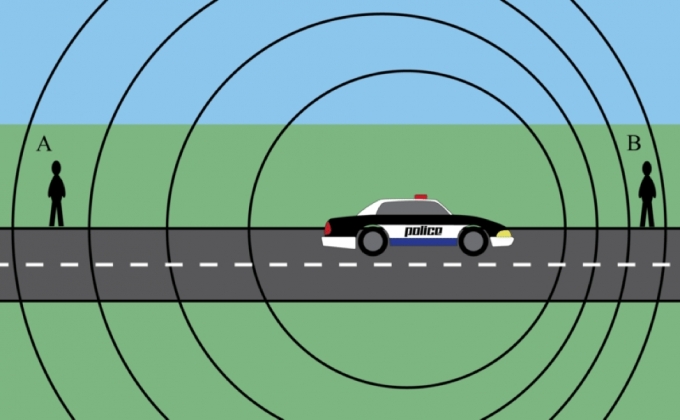

ধরি, একজন দর্শক একটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং একটি গাড়ি সাইরেন বাঁজাতে বাঁজাতে যাচ্ছে। গাড়িটি যখন দর্শকের কাছ থেকে দূরে চলে যায় তখন সাইরেনের শব্দের তীক্ষ্ণতাও কমে যায়। গাড়ির গতিবেগ যত বেশি হবে তীক্ষ্ণতার পরিবর্তনও হবে তত বেশি। কোনোভাবে যদি সাইরেনের শব্দের কম্পাংক জানা যায় তাহলে সেখান থেকে গাড়িটির বেগ বের করা সামান্য কিছু গাণিতিক হিসেবের ব্যাপার মাত্র। সাইরেনের প্রারম্ভিক কম্পাংক এবং দর্শক কর্তৃক গৃহীত কম্পাংককে তুলনা করলেই গাড়িটির গতিবেগ বের হয়ে যাবে।

কোনো একটি উৎস যদি আলো বা শব্দের মতো কোনো সিগন্যাল প্রেরণ করতে থাকে তাহলে তার প্রারম্ভিক সিগন্যালগুলো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কম্পন সম্পন্ন করবে। কিন্তু যখন এই সিগন্যাল কোনো দর্শকের কাছে পৌঁছুবে তখন দর্শকের সাপেক্ষে এর কম্পনের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। দর্শকের সাপেক্ষে উৎস কত বেগে চলমান কিংবা উৎসের সাপেক্ষে দর্শক কত বেগে চলমান তার উপর নির্ভর করে সিগন্যালের কম্পন কত হবে। উৎস যদি দর্শকের কাছে আসতে থাকে তাহলে দর্শক সিগন্যালের অধিক কম্পন অনুভব করবে। কারণ সেক্ষেত্রে সিগন্যালের কম্পন বা স্পন্দনগুলো ঘন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উৎস যদি দর্শকের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে থাকে তাহলে দর্শক সিগন্যালের স্বল্প কম্পন অনুভব করবে।

সাইরেনের কম্পাংক জানলেই বের হয়ে আসবে গাড়ির গতিবেগ; Source: CK

চমকপ্রদ এই ব্যাপারটি আবিষ্কার করেছিলেন অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান জোহান ডপলার (১৮০৩–১৮৫৩)। তার নাম অনুসারেই সিগন্যাল বা তরঙ্গের বিশেষ এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় ডপলার প্রভাব। দূরবর্তী গ্যালাক্সির বেগ নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানী এডউইন হাবল এই ডপলার প্রভাবকেই ব্যবহার করেছিলেন। দূরবর্তী গ্যালাক্সি হতে নির্গত আলোর স্বাভাবিক কম্পাংক এবং ঐ একই আলোর দর্শক কর্তৃক গৃহীত কম্পাংকের মাঝে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য থেকেই হাবল তাদের বেগ নির্ণয় করেছিলেন।

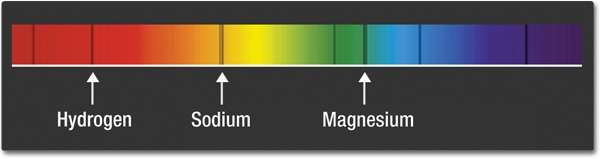

কিছু কিছু নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির বাইরের দিকে শীতল গ্যাসের আবরণ থাকে। নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির কিছু বিকিরণ ঐ আবরণে শোষিত হয়ে যায়। এই শোষণ একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে হয়। কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ শোষিত হবে তা নির্ভর করে কোন ধরনের পদার্থে নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি আবৃত আছে তার উপর।

গ্যাসীয় আবরণে ক্যালসিয়াম পরমাণু থাকলে বর্ণালির এক অঞ্চলের তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষিত হবে, লোহা থাকলে অন্য অঞ্চলের তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষিত হবে, অন্য কোনো মৌল থাকলে অন্য কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষিত হবে। কোন কোন উপাদান কোন কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ শোষণ করে তা বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই জানেন। গবেষণাগারে সেসব উপাদানকে বিশ্লেষণ করে তারা এটি বের করেছেন।

নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির গ্যাসীয় আবরণ যদি বিশেষ কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণকে শোষণ করে নেয় তাহলে ঐ নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির বর্ণালির মাঝে একটি শূন্যতা তৈরি হবে। যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ শোষিত হয়েছে, বর্ণালির ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অংশে একটি অন্ধকার অঞ্চল (Dark line) দেখা যাবে, যার অর্থ হলো ঐ অংশের বিকিরণ এসে পৌঁছাতে পারেনি, কোথাও আটকে গেছে।

নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির আবরণকারী উপাদানভেদে বর্ণালির বিভিন্ন অংশে অন্ধকার অঞ্চল দেখা যায়; Source: NASA

বিজ্ঞানী হাবল দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলো এবং তাদের বর্ণালির অন্ধকার অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করলেন। তিনি দেখতে পেলেন, বর্ণালির অন্ধকার অঞ্চলটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্রমেই বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে যাচ্ছে। অনেকগুলো গ্যালাক্সির বর্ণালি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসলেন যে, গ্যালাক্সিগুলোর ক্রম-অপসারণ বেগের কারণেই বর্ণালিতে এই সরণ ঘটছে। এই সরণই হলো লাল সরণ বা রেড শিফট। বর্ণালির অন্ধকার অংশের সরণ হচ্ছে বড় তরঙ্গের দিকে, আর দৃশ্যমান আলোতে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যই সবচেয়ে বড়, তাই এই সরণের নাম দেয়া হয়েছে লাল সরণ।

হাবল কীভাবে জানলেন, বেশি লাল সরণের গ্যালাক্সিগুলো কিংবা বেশি বেগে অপসৃয়মাণ গ্যালাক্সিগুলো বেশি দূরে অবস্থিত? তিনি জেনেছেন, কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন গড়পড়তাভাবে যে নক্ষত্রগুলো যত ক্ষীণ (অনুজ্জ্বল), সেগুলোর লাল সরণ তত বেশি। সাধারণভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, অনুজ্জ্বল বা ক্ষীণ নক্ষত্রগুলোই দূরে অবস্থান করছে।

তবে এখানে একটু সতর্ক হওয়া দরকার। কারণ শুধুমাত্র দূরে অবস্থান করলেই যে গ্যালাক্সি অনুজ্জ্বল হবে এমন নয়। কম পরিমাণে বিকিরণ করার কারণেও উজ্জ্বলতা কম হতে পারে। হতে পারে এর নিজস্ব উজ্জ্বলতাই অল্প, যার কারণে কাছে থাকা সত্ত্বেও ক্ষীণ বলে মনে হচ্ছে। সেজন্য হাবলকে বিভিন্ন ধরনের গ্যালাক্সি নিয়ে গবেষণা করতে হয়েছে।

হিসেবের জন্য তাকে বিশেষ শ্রেণীর কিছু গ্যালাক্সিকে বেছে আলাদা করে নিতে হয়েছে যেন হিসেবে ঝামেলা না হয়। বাছাইকৃত এ শ্রেণীর গ্যালাক্সিকে বলা হয় ‘মানবাতি’ বা Standard Candle। বিশেষ এ শ্রেণীর গ্যালাক্সিগুলোর আপাত উজ্জ্বলতা দেখেই বের করা যায় এরা কত দূরে অবস্থিত। যদি কোনো গ্যালাক্সি ‘মানবাতি’ শ্রেণীতে পড়ে এবং এর উজ্জ্বলতা খুব ক্ষীণ হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি অবশ্যই অনেক দূরে অবস্থিত আছে। মানবাতির উজ্জ্বলতা যত ক্ষীণ হবে পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব তত বেশি হবে।

আবার অন্যদিকে মানবাতি খুঁজে পাওয়াও বেশ দুরূহ কাজ। দুরূহ কর্ম সম্পন্ন করে হাবল দূরবর্তী গ্যালাক্সির আপাত উজ্জ্বলতা এবং তাদের লাল সরণের মাঝে একটি সম্পর্ক খুঁজে পেলেন। এই সম্পর্ক থেকে বলা যায় যে গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব এবং তাদের অপসরণ বেগও পরস্পর সম্পর্কিত। যেহেতু এই বিশেষ শ্রেণীর গ্যালাক্সির উজ্জ্বলতা তাদের দূরত্বের উপর নির্ভর করে এবং দূরত্ব বেশি হলে লাল সরণও বেশি হয়, তাই বলা যায় দূরের গ্যালাক্সিগুলো বেশি দ্রুত বেগে অপসারিত হচ্ছে।

এডউইন হাবল; Source: Ogunhaber

একে বলা যায় আগেভাগেই ফলাফল অনুমান করে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে সকল শ্রেণীর গ্যালাক্সিকে হিসেবের মধ্যে নিয়ে কাজ করলে হয়তো ফলাফলটা এত সহজে পাওয়া যেত না। তাই আগে থেকেই একটা অনুমান করে নিয়েছেন যে, ‘সম্ভবত’ গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। আসলেই দূরে সরে যাচ্ছে কিনা সেটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিশেষ কিছু গ্যালাক্সিকে আলাদা করে নিয়েছেন যেন হিসেবের জটিলতা কমে যায়। এর মানে আগে থেকেই ফলাফল অনুমান করে নেয়া। এমনিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ফলাফল আগে থেকে অনুমান করে নিলে ক্ষেত্রবিশেষে সেটি গবেষণার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

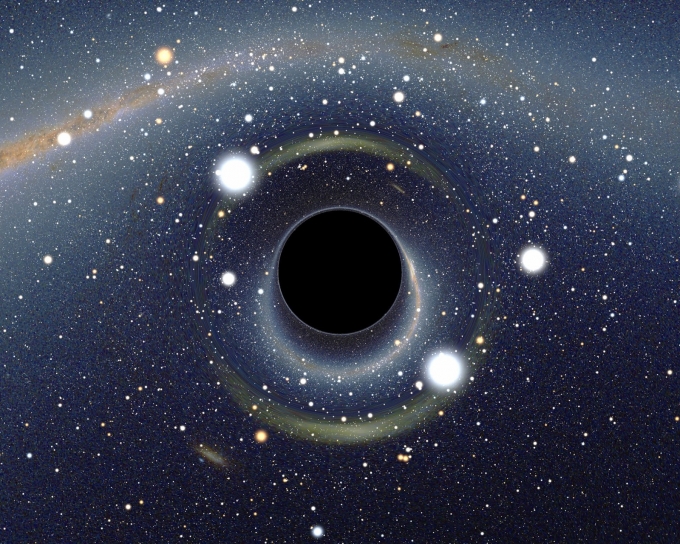

আলোর উৎসের অপসারণ বেগ ছাড়া অন্যান্য প্রক্রিয়াতেও লাল সরণ ঘটতে পারে। যেমন আলো যদি শক্তিশালী মহাকর্ষ ক্ষেত্র সম্পন্ন কোনো উৎস থেকে নির্গত হয় এবং সে আলো যদি দুর্বল মহাকর্ষ ক্ষেত্রে অবস্থান করা কোনো পর্যবেক্ষক বিশ্লেষণ করে তাহলে ঐ পর্যবেক্ষণ আলোর লাল সরণ দেখতে পাবে।

শক্তিশালী মহাকর্ষের প্রভাবেও লাল সরণ ঘটতে পারে; Source: NASA

তবে শক্তিশালী মহাকর্ষীয় উৎসের কারণে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর লাল সরণ ঘটছে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক। পর্যবেক্ষণে যে পরিমাণ লাল সরণ পাওয়া গেছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কারণে এত পরিমাণ লাল সরণ ঘটে না। দ্বিতীয়ত, ক্রম-প্রসারণের ফলে লাল সরণের যে সুস্থিত ও নিয়মতান্ত্রিক বৃদ্ধি ঘটেছে তা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের লাল সরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞানীরা ঐক্যমতে এলেন যে, গ্যালাক্সির অপসরণ বেগের কারণেই লাল সরণ ঘটছে।

তবে এই ব্যাখ্যার পাশাপাশি বিকল্প ব্যাখ্যাও আছে। সেটি বলছে, অন্ততপক্ষে সামান্য কিছু লাল সরণের পেছনে তাদের পশ্চাদপসরণ দায়ী নয়। এদের ক্ষেত্রে হয় মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দায়ী নাহয় তাদের পেছনে এমন কোনো ভৌত প্রক্রিয়া কাজ করছে যা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

এ বেলায় আরেকটি সমস্যার দিকে আলোকপাত করা দরকার। হাবলের সূত্র বলছে গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব যত বেশি হবে তাদের অপসরণ বেগও তত বেশি হবে। এ অপসরণ বেগের নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। যত খুশি তত পরিমাণে উন্নীত হতে পারে। এদিকে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলছে কোনোকিছুর বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি হতে পারে না। তাহলে গ্যালাক্সির যত খুশি তত বেগে উন্নীত হওয়া কি বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে লঙ্ঘন করছে না?

গ্যালাক্সিগুলো কি আসলেই আলোর চেয়ে বেশি বেগে ছুটছে? Source: Big Think

কিছু দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, হ্যাঁ, এদের বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি। কিন্তু তাতে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কোনো লঙ্ঘন হচ্ছে না। কীভাবে? বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের নিয়ম-নীতি তখনই খাটবে যখন কোনোপ্রকার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের উপস্থিতি থাকবে না। কিন্তু মহাবিশ্বের সকল ক্ষেত্রেই মহাকর্ষ বিদ্যমান। এই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র স্থান ও কালের প্রকৃতিকে আমূলে পাল্টে দেয়। আর এটি ঘটে আইনস্টাইনেরই দেয়া সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে।

মহাবিশ্বের দিগন্তের বাইরেও গ্যালাক্সি আছে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারি না; Source: iVoox

ব্যাপারটা এমন না যে কোনো ‘বস্তু’ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আলোর চেয়ে বেশি বেগে। এখানে মূলত ‘স্থান’ নিজেই প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে আলোর চেয়ে বেশি বেগে। বস্তু হয়তো আলোর বেগের বেশি বেগে চলতে পারে না, কিন্তু স্থান ঠিকই পারে। আর ঐ বেশি বেগে চলা স্থানে যদি কোনো বস্তু থাকে তাহলে স্থানের সাথে সাথে বস্তুটিও বেশি বেগেই চলবে। বস্তু হয়তো আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলছে না, কিন্তু স্থান তাকে চালিয়ে নিচ্ছে।

যদিও আমরা দিগন্তের বাইরের গ্যালাক্সিগুলোকে দেখতে পাই না, কিন্তু স্থানের প্রসারণের প্রকৃতি থেকে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারি। দিগন্তের বাইরের গ্যালাক্সির গতি নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তা সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি জটিল ফর্মুলার মাধ্যমে সুরাহা করা যায়। তবে এখানে আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করার জন্য এত সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশের প্রয়োজন নেই।

উৎস

Islam, Jamal N. (1983), the Ultimate Fate of the Universe, Chapter 3, Cambridge University Press

নোট

বিদ্যমান লেখাটি বিশ্ববিখ্যাত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলামের দা আল্টিমেট ফেইট অব দা ইউনিভার্স বইয়ের ৩য় অধ্যায়ের একটি অংশের অনুবাদ। বিশ্বের বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই বইটি। কিন্তু আক্ষেপের ব্যাপার হলো বাংলাদেশী এই বিজ্ঞানীর বিশ্ববিখ্যাত এই বইটি স্বয়ং বাংলাতে অনূদিত হয়নি এখনও। মহাবিশ্বের অত্যন্ত চমকপ্রদ একটি বিষয় নিয়ে লেখা বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর অত্যন্ত চমৎকার এই বইটি বাংলায় ফিরিয়ে আনা উচিত ছিল অনেক আগেই। এই দায়িত্ববোধ থেকেই বইটিকে অনুবাদের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বইয়ের পূর্ববর্তী অংশগুলো হলো-

১. আমাদের মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি কী || ২. আমাদের গ্যালাক্সি পরিচিতি || ৩. যেভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল এন্ড্রোমিডা ‘গ্যালাক্সি’ || ৪. মহাবিশ্বের সামগ্রিক গঠন || বিশেষ সংযোজন- জামাল নজরুল ইসলামের জীবনী: বিশ্বের বুকে বাংলার গর্ব জামাল নজরুল ইসলাম

ফিচার ছবি- cidehom.com