৬ বিলিয়ন পাউন্ড (২০১১ সাল)। এটি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়। কল্পনা করা যাচ্ছে? এতটুকুতেই অবাক হওয়ার কিছু নেই। ব্যবসায়িক নকশাটা আর্থিক পরিপ্রেক্ষিতে একচেটিয়াভাবে একটি পক্ষের জন্যই লাভজনক। অথচ ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের ব্যক্তিরা সামান্যই লাভবান হন কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে তাও হন না। ব্যবসাটি কী হতে পারে বলে আপনাদের ধারণা?

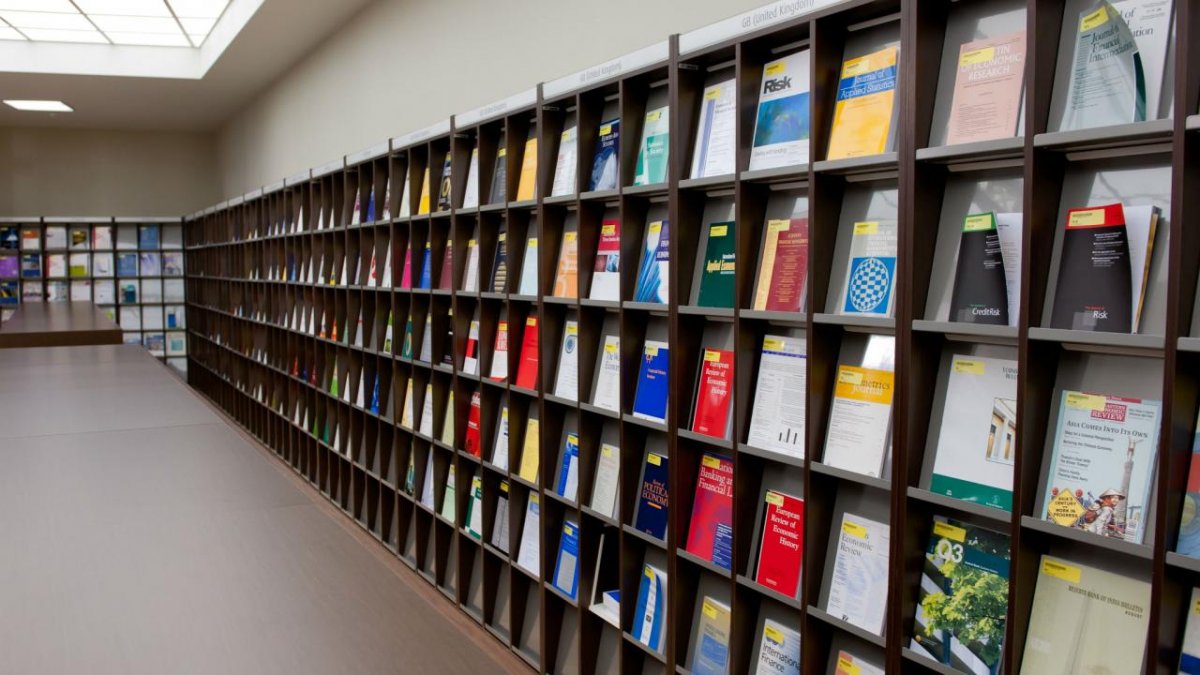

প্রতিষ্ঠানটির নাম এলসেভিয়ার– বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশনা সংস্থা হিসেবে যার বিশ্বজোড়া খ্যাতি। বিজ্ঞান গবেষণার শুরুর দিকে বিজ্ঞান জার্নালগুলোর ধরন ছিল কেবল প্রিন্ট মিডিয়া হিসেবে। ইন্টারনেটের স্ফুরণের দরুন যতগুলো প্রকাশনা সংস্থা সাফল্যের সাথে অনলাইনে নিজেদের ব্যবসাকে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়েছে তাদের মধ্যে এলসেভিয়ারের অবস্থান উপরের দিকে।

এলসেভিয়ারের একাধিক সেবা রয়েছে। রেফারেন্সিং সফটওয়্যার, রাইটিং চেক ইত্যাদি আরও কিছু সুবিধার মাঝে তাদের মূল লাভের ক্ষেত্র হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করা। এলসেভিয়ারের অধীনে প্রকাশিত হচ্ছে অসংখ্য বিজ্ঞান জার্নাল যেখানে গবেষকরা তাদের নিজেদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে থাকেন।

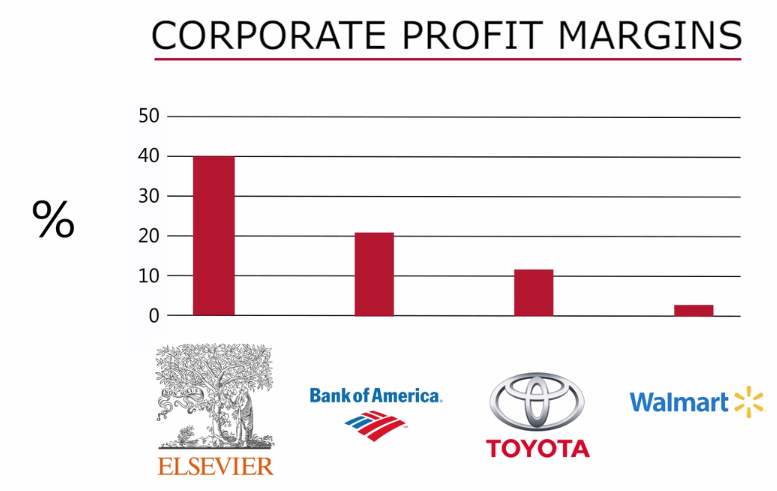

সংখ্যা বিবেচনায় আনলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের পাঠক একেবারেই কম। বিজ্ঞানীদের মতো একই ধরনের কাজ করা মানুষজন ছাড়া অন্যদের জন্য পড়া, বোঝা, ভাবা কিছুটা দুরূহই বটে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৈশ্বিক বার্ষিক আয় প্রায় ১৯ বিলিয়ন পাউন্ডের কাছাকাছি যা তুলনা করলে রেকর্ডিং এবং চলচ্চিত্র দুনিয়ার আয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। তবে এলসেভিয়ারের আয় এই দুটি শিল্পের চেয়েও অধিকতর লাভজনক। এলসেভিয়ার কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী, ২০১০ সালে তাদের সর্বমোট ২ বিলিয়ন পাউন্ড আয়ের মাঝে লাভের অংক ৭২৪ মিলিয়ন পাউন্ড। লাভের হার ৩৬%, আশ্চর্যজনকভাবে যা কিনা সেই অর্থ বছরে অ্যামাজন, গুগল, অ্যাপলের প্রতিটির চেয়ে বেশি ছিল। ২০১৯ সালেও তাদের রেভিনিউ ২.৬৪ বিলিয়ন পাউন্ডের মাঝে লাভ ৯২৮ মিলিয়ন পাউন্ড। এখানেও লাভের অংশ ৩৭%।

এলসেভিয়ারের ব্যবসায়িক মডেলটা একটু বুঝার চেষ্টা করা যাক। বিজ্ঞানীদের গবেষণা কাজের জন্য দরকার প্রচুর অর্থ, যার সিংহভাগের যোগান দেয় বিভিন্ন দেশের সরকার। তবে সরকারের পাশাপাশি ফেসবুক রিসার্চ, গেটস ফাউন্ডেশন, ইউএসএআইডি, জাইকা, এডিবি ইত্যাদি বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাও গবেষণার জন্য অনুদান প্রদান করে থাকে, তবে এসব ক্ষেত্রে অর্থের অংক বিশাল হয় না সাধারণত। অনুদান প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে গবেষকরা রাতদিন এক করে, অমানুষিক খাটাখাটনি শেষে যে ফলাফল পান সেটি এলসেভিয়ারের বিভিন্ন জার্নালে প্রেরণ করেন ছাপানোর উদ্দেশ্যে।

প্রতিটি জার্নালের জন্য এক বা একাধিক এডিটর-ইন-চিফ নিযুক্ত থাকেন। প্রেরিত গবেষণা নিবন্ধ তিনি গ্রহণ করে সেটিকে একাধিক রিভিউয়ারের কাছে পাঠান যারা সে কাজটির সম্পর্কিত ক্ষেত্রে বা একই ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত আছেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য যে জার্নালগুলোর এডিটর-ইন-চিফ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উপার্জন করলেও কোনো রিভিউয়ারই আর্থিকভাবে লাভবান হন না। অর্থাৎ অসংখ্য নিবন্ধ পড়ে, বিশ্লেষণ করে, লেখদের প্রতি গঠনমূলক মন্তব্য প্রেরণ করে অবশেষে সেটিকে প্রকাশের যোগ্য কিংবা অযোগ্য বলে ঘোষণা দেওয়ার পুরো কাজটি (পিয়ার রিভিউ) তারা করে থাকেন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে।

এ রকম অনেকগুলো প্রকাশযোগ্য নিবন্ধ নিয়ে জার্নালগুলো একের পর এক সংখ্যা প্রকাশ করে এবং সেগুলোকে তারা আবার সরকারি অনুদান প্রাপ্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, এবং সারা পৃথিবীর পাঠকদের কাছে চড়া মূল্যে বিক্রি করে। ঘুরেফিরে অবস্থাটা এমনই দাঁড়ায়- যে গবেষকদল রক্ত পানি করা পরিশ্রমের বিনিময়ে একটি নিবন্ধ ছাপানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাদেরকে নিজেদেরই কাজ, লেখা, ফলাফল টাকার বিনিময়ে খরিদ করতে হয়।

মোটামুটি একই ধরনের কাজ সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসা, লাইফস্টাইল সাময়িকীগুলোকেও করতে হয় তবে তাদের লাভের পরিমাণ থাকে সর্বোচ্চ ১২-১৫% আর এলসেভিয়ারের কথা তো আগেই বলা হলো। ব্যবসায় এমন একচেটিয়া লাভ (মনোপলি) পৃথিবীর খুব ব্যবসায়িক নকশাতেই হয়ে থাকে।

বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী মাইকেল এইজেনের মতে, বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা ব্যবসা বিজ্ঞানীদের জন্য পুরোপুরিভাবে একটি ক্ষতিকর অবস্থানে আছে। এলসেভিয়ারের ব্যবসায়িক নকশার এহেন একচেটিয়া লাভের কারণে গবেষকরা অনেকটা দাসে পরিণত হয়েছেন; বস্তুত এমন এক শ্রেণির দাস যাদেরকে স্থূল অর্থে কেউ দাস বিবেচনা করে না। সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখলে গবেষকরা নিজেদের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে যে সাফল্যটুকু অর্জন করেন কিংবা যে ফলাফল খুঁজে পান তা পড়ার জন্য নিজেরাই এলসেভিয়ারকে মূল্য পরিশোধ করছেন। অর্থাৎ এই ব্যবসায় প্রকাশক এলসেভিয়ারই একমাত্র পক্ষ যারা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। শ্রমের দিক থেকে চিন্তা করলে সবচেয়ে অমানবিক অবস্থানে আছেন স্বয়ং গবেষকরা।

এতসব অভিযোগের তীর যখন উঠল এলসেভিয়ারের দিকে তখন তাদের বক্তব্য ছিল নিতান্তই অবুঝ শিশুর মতো। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের যাত্রা সুগম করাই আমাদের লক্ষ্য- এমনটাই ছিল কর্তৃপক্ষের ঢালাও এবং সুচতুর বক্তব্য। এলসেভিয়ারের এক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুখপাত্রের ভাষ্য অনুযায়ী গেল বছর এলসেভিয়ারের বিভিন্ন জার্নালে সর্বমোট ১.৫ মিলিয়ন বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ দাখিল হয় যার মাঝে পিয়ার রিভিউ শেষে প্রকাশিত হয় ৪২০,০০০ টি নিবন্ধ। মোট ১৪ মিলিয়ন গবেষক তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশের জন্য এলসেভিয়ারকে বেছে নিয়েছিলেন। ৮০০,০০০ জন গবেষক তাদের নিজস্ব সময় ব্যয় করেছেন সম্পাদনা এবং পিয়ার রিভিউয়ের পেছনে। রিভিউয়াররা নিবন্ধ যাচাই বাছাইয়ের কাজটি করেছেন অবশ্যই কোনোরকম আর্থিক লাভ ছাড়াই।

এ ধরনের সমস্যা সমাধানের একটি বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে ওপেন অ্যাক্সেস পাবলিশিংকে। ওপেন অ্যাক্সেস প্রকাশনা ব্যবস্থার জগতে পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করছে বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল প্লস। সম্প্রতি তাদের অধীনে পরিচালিত জার্নালগুলোর মাঝ থেকে তারা প্রাথমিকভাবে তিনটিকে ওপেন অ্যাক্সেস প্রকাশনার নতুন নকশা হিসেবে হাজির করার চেষ্টা করছে।

নতুন এই ব্যবস্থায় কোনো একটি দেশ অথবা দেশের এক বা একাধিক গবেষণা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি বাৎসরিক মূল্য পরিশোধ করবে প্লস কর্তৃপক্ষকে। এর বিনিময়ে ওই দেশ কিংবা দেশের সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে প্লসে প্রকাশিত নিবন্ধগুলো পড়তে পারবেন। প্লসের সবচেয়ে প্রশংসনীয় দিক হলো তারা প্রকাশক হিসেবে নিজেদের লাভের পাশাপাশি বিজ্ঞানকে জনসাধারণের হাতের নাগালে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিস্তর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত তাদের প্রস্তাবিত কোনো নকশাই সম্পূর্ণ নিখুঁত হয়তো নয় তবে সেগুলো আশার আলো দেখাচ্ছে।

বিজ্ঞান গবেষণার জগতে প্রকাশনা ব্যবস্থার খলনায়ক যদি এলসেভিয়ার হয় তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করে লাভ কী হবে? বিজ্ঞান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার লাভ মূলত একটিই- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশ ইত্যাদির উর্ধ্বে গিয়ে সকলের অংশগ্রহণ। তৃতীয় বিশ্বের দেশ, যেখানে কোটি কোটি মানুষ দু’ বেলা দু’ মুঠো খেতে পায় না সেখানে হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ পড়াটা বিলাসিতার চেয়েও বেশি কিছু।

ওপেন অ্যাক্সেস ব্যবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞান উন্মুক্ত হতে শুরু করেছে। প্রকাশনা সংস্থাগুলোর একচেটিয়া লাভ কিছুটা কমলেও এর সরাসরি সুফল ভোগ করবে বিশ্বের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। সুযোগের অভাবে যাদের জন্য জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশাধিকার সীমিত এবং সংরক্ষিত তারাও গবেষণার জগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করা শুরু করবে। গবেষণা, বিজ্ঞান, জ্ঞান যাই বলা হোক না কেন প্রতিটিতেই পৃথিবীর সকলের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সত্যিকারের সুফল ভোগ করতে চাইলে উন্নত বিশ্বের একচ্ছত্র অধিকারের যে বলয় সেটিকে ভেঙে বিশ্বব্যাপী সকলের প্রবেশ নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই।