প্রাচীন মানুষেরা সূর্যের দিকে তাকিয়ে একধরনের দুর্ভাবনা করতো। তাদের ব্যবহার করা মশাল বা লন্ঠনের মতো সূর্যের আলোও যদি একদিন ফুরিয়ে যায়! সমস্ত পৃথিবীতে নেমে আসবে গাঢ় অন্ধকার।

কিছু সময়ের জন্যে সূর্যগ্রহণ হলে প্রাচীন মানুষদের চিন্তার অন্ত থাকতো না। ভাবতো, সূর্যের আলো এই বুঝি ফুরিয়ে গেল!

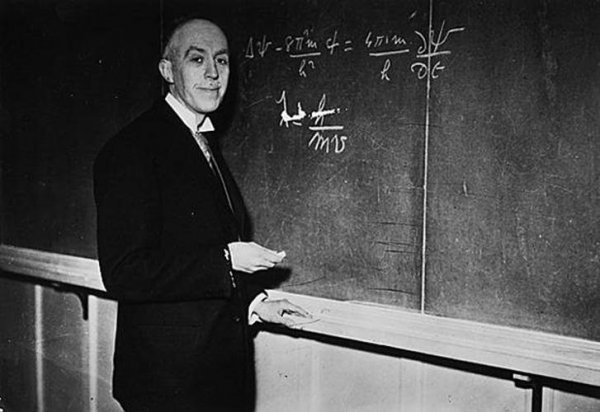

সভ্যতা যখন একটু একটু করে এগিয়ে যেতে শুরু করল, বিজ্ঞানীরা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলেন নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু ও জীবন রহস্য নিয়ে। বিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত অবশ্য সে সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়নি।

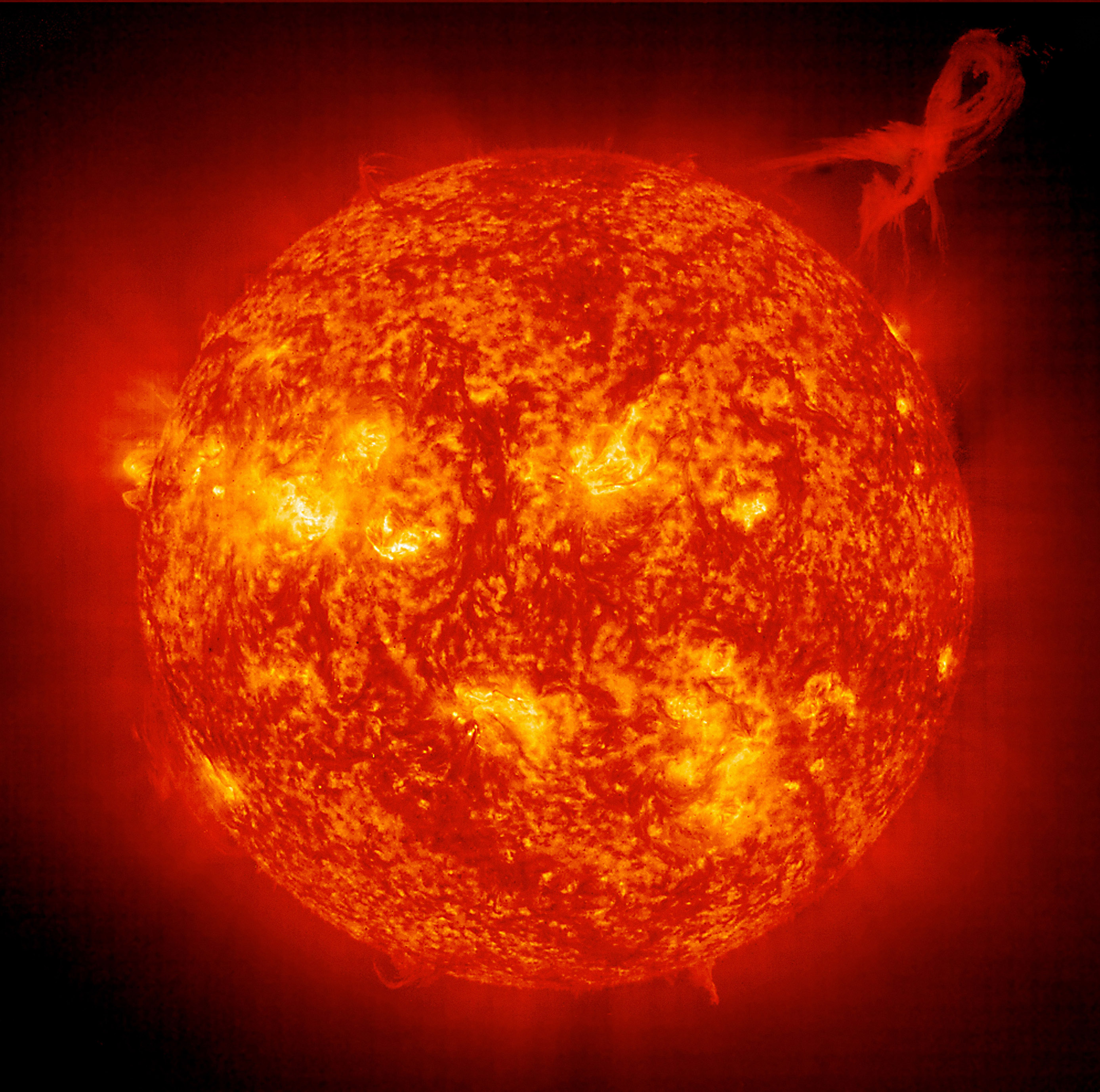

নক্ষত্রের মৃত্যু তার আকারের ওপর নির্ভর করে। যে নক্ষত্র যত বড়, তার জ্বালানি তত দ্রুত পুড়ে শেষ হয়ে যায়। সে হিসেবে আমাদের সূর্য বেশ ছোট আকারের নক্ষত্র। তার মৃত্যুও মোটামুটি সাদামাটা। মূল প্রশ্নে যাওয়া যাক: একটি নক্ষত্রের ভেতরে কীভাবে শক্তি উৎপন্ন হয়?

প্রকৃতিতে পাওয়া সবচেয়ে সরল পরমাণুটি হচ্ছে হাইড্রোজেনের। তার কেন্দ্রে একটিমাত্র প্রোটন, যাকে ঘিরে ঘুরছে একটিমাত্র ইলেকট্রন। এরপরের পরমাণুটি হচ্ছে হিলিয়াম। হিলিয়ামের দুটি প্রোটন ও দুটি ইলেকট্রন রয়েছে।

প্রোটনগুলো প্রবল বিকর্ষণশক্তির কারণে পরস্পর থেকে দূরে ছিটকে সরে যেতে চায়। তাদেরকে আঠার মতো বেঁধে রাখে দুটি নিউট্রন।

নক্ষত্রের ভেতরে প্রচণ্ড মহাকর্ষ বলের কারণে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো বিপুল বেগে ছোটাছুটি শুরু করে। ছোটাছুটির ফলে পরমাণুগুলোর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। যখন তাদের গতি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখন ধাক্কাধাক্কির মাধ্যমে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু আরেকটি হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ঢুকে পড়ে।

এভাবে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সংশ্লেষণে একটি হিলিয়াম পরমাণু জন্ম নেয়। দুটি প্রোটন পরিবর্তিত হয়ে হিলিয়ামের দুটি নিউট্রন তৈরি করে।

আলাদাভাবে দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটনের যে ভর, হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ভর তার থেকে ০.০০৭ ভাগ কম। যখন প্রোটন ও নিউট্রনগুলো মিলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করে, তখন এই কমে যাওয়া ভরটুকু শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন। নক্ষত্রের সম্পূর্ণ শক্তির যোগান আসে এই ফিউশন থেকেই।

হিলিয়াম পরমাণুগুলো নক্ষত্রের কেন্দ্রে গিয়ে জমা হতে থাকে। যেহেতু হিলিয়াম পরমাণু হাইড্রোজেনের তুলনায় ভারী, তাই নক্ষত্রের কেন্দ্রে বেশি ভর জমা হতে থাকে। কেন্দ্রের এই বেশি ভর বেশি তাপ উৎপন্ন করে। এই তাপ বাড়তে বাড়তে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ চাপ ও তাপমাত্রা তৈরি হয়, তখন হিলিয়াম পরমাণু ফিউশন প্রক্রিয়ায় কার্বন তৈরি করা শুরু করে।

যেসব নক্ষত্রের ভর সূর্যের চেয়ে সর্বোচ্চ দেড়গুণ বেশি হয়, তারা হিলিয়াম থেকে কার্বন উৎপাদন করার জন্যে যথেষ্ট তাপের যোগান দিতে পারে না। তার মৃত্যুও হয় বেশ নিষ্প্রভ।

হাইড্রোজেন যখন ফুরিয়ে যাওয়ার পথে, তখন মহাকর্ষের চাপে নক্ষত্রটির ব্যাস কমে যেতে থাকে। কিন্তু এই সংকোচনের ফলে প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন হয়, যা নক্ষত্রপৃষ্ঠের হাইড্রোজেনগুলোকে ফিউশন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্যে শক্তি দেয়।

তীব্র বেগে যখন এই হাইড্রোজেনগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে, নক্ষত্রের বাইরে স্তরটি তখন ফুলে ওঠে। নক্ষত্রের এই অবস্থাটিকে বলা হয় ‘রেড জায়ান্ট’।

যখন নক্ষত্র আকারে বড় হয়ে যায়, তার তাপশক্তি চারপাশে ছড়িয়ে যেতে থাকে, যার ফলে তাপমাত্রাও কমে যেতে থাকে। নক্ষত্রটি তখন ভর হারানো শুরু করে। কিন্তু এর কেন্দ্রটি ভেতরে অক্ষত থাকে। এই কেন্দ্রটিই নক্ষত্রটির বিবর্তনের শেষ ধাপ। এই অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে ‘হোয়াইট ডোয়ার্ফ’।

সূর্যের দেড় থেকে চারগুণ পর্যন্ত ভারী নক্ষত্র কার্বন থেকে অক্সিজেন উৎপন্ন করার জন্যে যথেষ্ট শক্তির যোগান দিতে পারে। কার্বন ও অক্সিজেন প্রায় একইসাথে উৎপন্ন হয়। তাই মৃত্যুর সময়ে এই নক্ষত্রগুলো কার্বন ও অক্সিজেনের একটি হোয়াইট ডোয়ার্ফে পরিণত হয়।

কার্বনে প্রচণ্ড পরিমাণে চাপ ও তাপ দিলে তা হীরায় রুপান্তরিত হয়। তাই এরকম হোয়াইট ডোয়ার্ফ মহাকাশে এক প্রকাণ্ড আকারের হীরা হিসেবে টিকে থাকে।

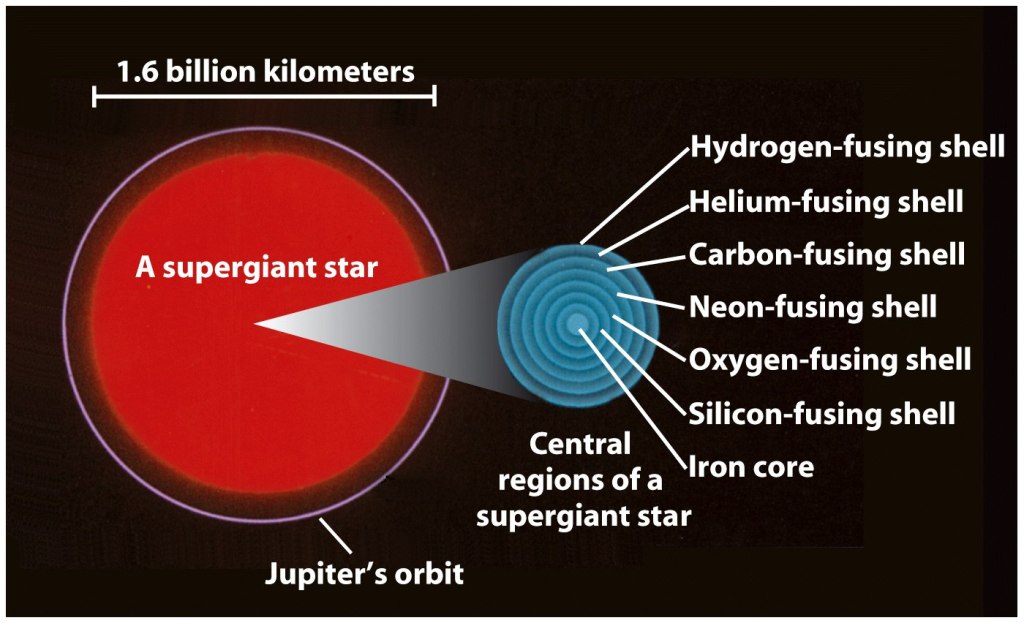

যেসব নক্ষত্র সূর্যের তুলনায় কমপক্ষে দশগুণ ভারী, তাদেরকে ‘সুপারজায়ান্ট’ নাম দেয়া হয়েছে। এই নক্ষত্রগুলোর শক্তি এতই বেশি যে, তারা অক্সিজেন পরমাণু থেকে ফিউশন প্রক্রিয়ায় সিলিকন তৈরি করতে পারে।

এই সিলিকন পরমাণুগুলো আবার আয়রন পরমাণু তৈরি করে। আয়রনকে অনেকটা নিউক্লিয়ার ছাই বলা যায়। আয়রন তৈরি করা মানে নক্ষত্রটির মৃত্যুবরণ করার সময় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ, যে শক্তি নিউক্লিয়ার ফিউশনে উৎপন্ন হচ্ছে, নক্ষত্রটি এই পর্যায়ে এসে তার তুলনায় বেশি শক্তি খরচ করছে।

যে মূহুর্তে নক্ষত্রটির কেন্দ্রে আয়রন তৈরি হচ্ছে, তখনো এটি প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন, অক্সিজেন ও সিলিকন তখনো পেঁয়াজের মতো নক্ষত্রটির বিভিন্ন শেলে অবস্থান করছে।

হাইড্রোজেন একেবারে নক্ষত্রপৃষ্ঠে হিলিয়াম তৈরি করে যাচ্ছে, এর খানিক গভীরে হিলিয়াম থেকে কার্বন ও সেখান থেকে অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে। আরো গভীরে সিলিকন রয়েছে, যার পরেই প্রধান কেন্দ্র, যেখানে সিলিকন আয়রনে রুপান্তরিত হয়েছে।

আয়রন পরমাণু আর কোনো ভারী পরমাণু তৈরি করতে পারে না; কারণ এর জন্য যে প্রচন্ড শক্তি প্রয়োজন, তা সুপারজায়ান্ট নক্ষত্রদেরও নেই। তার কারণ আয়রন পূর্ববর্তী মৌলগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুস্থির।

নক্ষত্র টিকে থাকে একটি দুর্বল ভারসাম্যের উপর। ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন টন ভরের প্লাজমা অবস্থায় থাকা পরমাণুগুলোকে মহাকর্ষ বল কেন্দ্র থেকে ভেতর দিকে টেনে ধরে। এই প্রবল আকর্ষণে নিষ্পেষিত হয়ে যখন পরমাণুগুলো ছোটাছুটির আর পর্যাপ্ত জায়গা পায় না তখনই হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস ফিউশনের মাধ্যমে হিলিয়াম তৈরি করে। এর ফলে যে শক্তিটি উন্মুক্ত হয়, তা মহাকর্ষের বিপরীতে ছিটকে বের হওয়ার চেষ্টা করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুইয়ের ভারসাম্য বজায় থাকে, নক্ষত্র সুস্থির থাকে। কিন্তু যখনই সুপারজায়ান্ট নক্ষত্রে আয়রন উৎপন্ন হয় এবং এই আয়রন নতুন কোনো পরমাণু তৈরি করতে পারে না, তখনই ভারসাম্যটা নষ্ট হওয়া শুরু করে।

মহাকর্ষের প্রবল প্রতাপের বিপরীতে যুদ্ধ করার জন্য তখন আর কোনো শক্তি তৈরি হয় না। এসময়েই কিছু চমকপ্রদ ঘটনা শুরু হয়।

নক্ষত্রের কেন্দ্রে মহাকর্ষের প্রচণ্ড চাপে ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলো ফিউশনের মাধ্যমে নিউট্রনে পরিণত হয়, যেগুলো আবার নিজেদের মধ্যে নিষ্পেষিত হয় প্রচণ্ড চাপে। পরমাণুর মধ্যে আর কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে না। ফলে পৃথিবীর সমভরের একটি আয়রনের গোলককে চেপে একটি শহরের আকার দেওয়া হয়।

তবে এই ঘটনা শুধু আয়রন কেন্দ্রেই ঘটে না; সম্পূর্ণ নক্ষত্রকেই মহাকর্ষ কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে। বাইরের স্তরটি আলোর বেগের চার ভাগের এক ভাগ বেগে কেন্দ্রের দিকে ছুটে চলে।

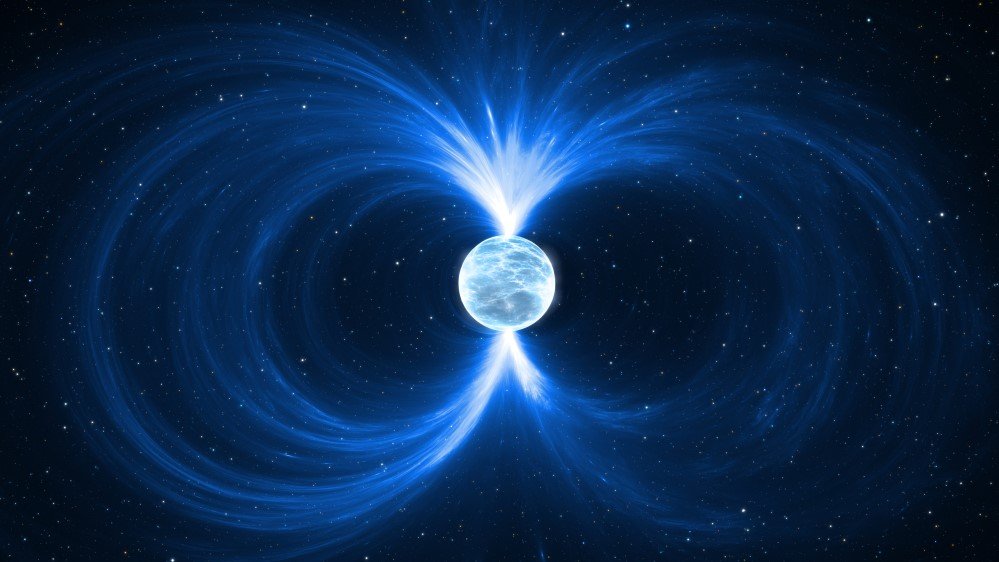

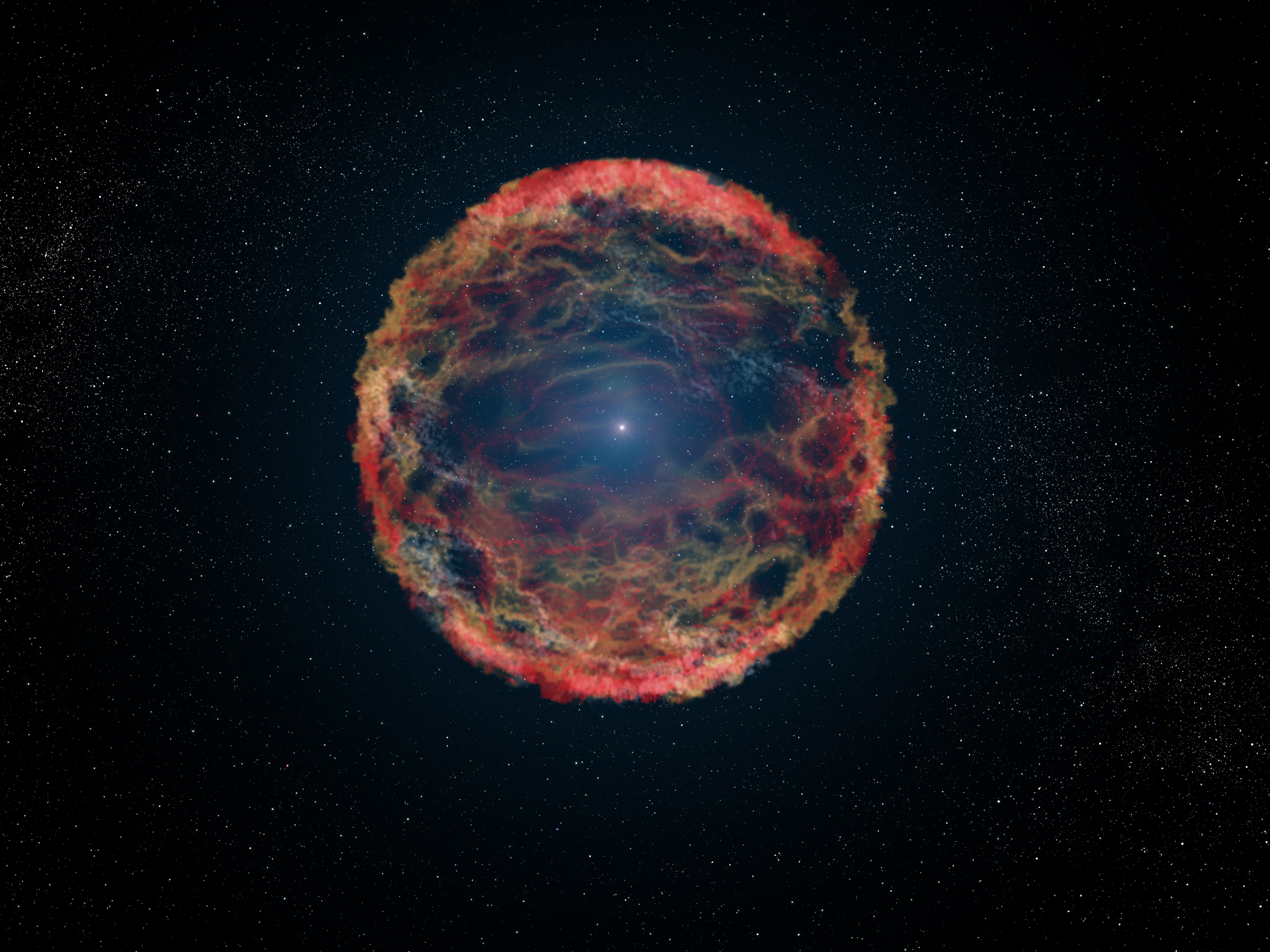

এই প্রচণ্ড গতিতে যখন আয়রন কেন্দ্রে ধাক্কা লাগে তা বাউন্স খেয়ে প্রচন্ড শক ওয়েভ তৈরি করে, যা বাইরের স্তরটিকে মহাশূন্যের দিকে নিক্ষেপ করে। এই ঘটনাটিকে সুপারনোভা বিস্ফোরণ বলা হয়, যা সমগ্র গ্যালাক্সি জুড়ে দেখা যায়। নক্ষত্রের কেন্দ্রে যে অংশটুকু এখনো টিকে আছে, সেটিই নিউট্রন স্টার। এটি এতই ভারী ও ঘন যে, এক বিলিয়ন টন ভর নিউট্রন স্টারের মাত্র একটি চিনির কিউবের আকারে এঁটে যাবে।

মহাশূন্যে ব্ল্যাক হোলের পরে সবচেয়ে শক্তিশালী মহাকর্ষ রয়েছে নিউট্রন স্টারের। যদি নিউট্রন স্টার আরেকটু ঘন হয়, তাহলে তা নিজেই একটি ব্ল্যাক হোলে রুপ নেবে। আলো এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে বেঁকে যায়। এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১,০০০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যেখানে সূর্যের মাত্র ৬,০০০ ডিগ্রি!

নিউট্রন স্টারের ভেতরের স্তরগুলো অনেকটা গ্রহের মতো। ভেতরের তরল কেন্দ্রের ওপরে কঠিন আবরণ থাকে। এই আবরণটি প্রচণ্ড শক্ত হয়। এই স্তরটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরেও রয়ে যাওয়া আয়রন দিয়ে তৈরি, যেগুলো নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড চাপে স্ফটিকের মতো গঠন তৈরি করে। এদের মাঝ দিয়ে ইলেক্ট্রনের সাগর প্রবাহিত হয়। যতই গভীরে যাওয়া যায় ততই প্রোটনের সংখ্যা কমে আসে, কারণ বেশিরভাগই নিউট্রনে রুপ নিয়ে নিয়েছে।

কঠিন আবরণের সবচেয়ে গভীর স্তরে পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলো মহাকর্ষের চাপে পরস্পরকে স্পর্শ করে রাখে। এভাবে মিলিয়ন সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন মিলে বিশালাকারের নিউক্লিয়াস তৈরি করে, যার আকৃতি হয় স্প্যাগেটি বা ল্যাসানিয়ার মতো। পদার্থবিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ‘নিউক্লিয়ার পাস্তা’।

নিউক্লিয়ার পাস্তা সম্ভবত মহাবিশ্বের সবচেয়ে কঠিন পদার্থ, যা ভাঙা সম্ভব নয়। কয়েক সেন্টিমিটার উঁচু পাস্তা হিমালয়ের চেয়ে অনেকগুণ ভারী হতে পারে। এই পাস্তার নিচেই নিউট্রন স্টারের কেন্দ্র। বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত নন এরকম অকল্পনীয় মাত্রার চাপে এই কেন্দ্রে বস্তুর অবস্থা কেমন হতে পারে।

প্রোটন ও নিউট্রন সম্ভবত এখানে কোয়ার্কের সাগরে দ্রবীভূত হয়ে যায় যাকে কোয়ার্ক-গ্লুয়োন প্লাজমা বলা হয়।

নিউট্রন স্টার নিজের অক্ষের চারপাশে অনেক দ্রুতগতিতে ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণনের ফলে একটা স্পন্দন বা পালস তৈরি হয়, কারণ তার চুম্বকক্ষেত্র রেডিও তরঙ্গ তৈরি করে, যেটি প্রতি ঘূর্ণনে বিকিরিত হতে থাকে।

এরকম রেডিও পালসারগুলোই মহাকাশের সবচেয়ে পরিচিত। মিল্কিওয়েতে এরকম দুই হাজারটি নিউট্রন স্টার খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এদের চুম্বকক্ষেত্র মহাকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী, যা পৃথিবীর তুলনায় প্রায় কোয়াড্রিলিয়ন গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই শক্তির প্রভাবে কোনো পরমাণু এর পাশে এলে বেঁকে যায়।

আরেক ধরনের নিউট্রন স্টার রয়েছে, যারা জোড়ায় থেকে নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে। এভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের মাধ্যমে শক্তি বিকিরণ করে তারা স্পেসটাইমকে তরঙ্গায়িত করে। ধীরে ধীরে তাদের কক্ষপথ ছোট হয়ে আসে এবং শেষে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এভাবে যে বিস্ফোরণটি হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে কিলোনোভা।

২০১৫ সালে লিগো অবজারভেটরিতে এরকমই একজোড়া নিউট্রন স্টারের সংঘর্ষ থেকে প্রথমবারের মতো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।

কিলোনাভা বিস্ফোরণের সময়ে পদার্থের অবস্থা এতটাই চরম হয় যে, তারা আরো ভারী পরমাণু তৈরি করতে পারে। এটা নক্ষত্রের ফিউশন প্রক্রিয়া নয়, বিপুল পরিমাণ নিউট্রনে ভরা পদার্থ ছিটকে যেতে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম, প্লাটিনামের মতো মহাবিশ্বের বেশিরভাগ ভারী পরমাণুর জন্ম হয়েছে।

এরকম ভারী পরমাণু তৈরি করতে সুপারজায়ান্ট নক্ষত্রকে দুবার মৃত্যুবরণ করতে হয়। দুটি নিউট্রন স্টার একত্রিত হয়ে পরে ব্ল্যাকহোল তৈরি করে।

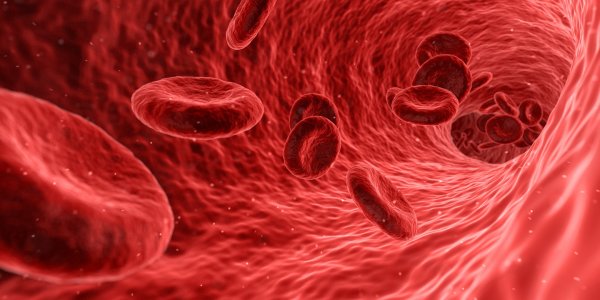

সুপারনোভা ও কিলোনোভা বিস্ফোরণে নিউট্রন স্টার থেকে ছিটকে বের হওয়া পরমাণুগুলো অনেক মিলিয়ন বছর ধরে গ্যালাক্সির মধ্যে ভেসে বেড়ায়। এদের কেউ হয়তো ধীরে ধীরে মেঘের মতো একটা আস্তরণ তৈরি করে, যেটি মহাকর্ষের প্রভাবে নিজেদের মধ্যে একত্রিত হয়ে নতুন কোনো নক্ষত্রের জন্ম দেয়। এর আশেপাশে অনেকগুলো গ্রহ তৈরি হয়ে সে নক্ষত্রকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। আমাদের সৌরজগত এমনই একটি উদাহরণ।

আমাদের আশেপাশে যত চমৎকার ও জটিল মৌল দেখা যায় তার সবই সুদূর অতীতে কোনো এক নিউট্রন স্টারের মৃত্যুর সময়ে তৈরি হয়েছিল। মানুষ ও সম্পূর্ণ প্রাণীজগতের দেহ যে বস্তুগুলোর সমন্বয়ে তৈরি, তা কোনো এক সময়ে নক্ষত্রের অংশ ছিল। দেহের জটিল পরমাণুগুলো সবই তৈরি হয়েছে সেই নক্ষত্রের ভেতরে। আমাদের সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে এই বৈচিত্র্যময় পরমাণুগুলোর সমন্বয়ে, যা সাড়ে চার বিলিয়ন বছর ধরে এই চিরচেনা সৌরজগত ও আমাদেরকে তৈরি করেছে।

.jpg?w=600)