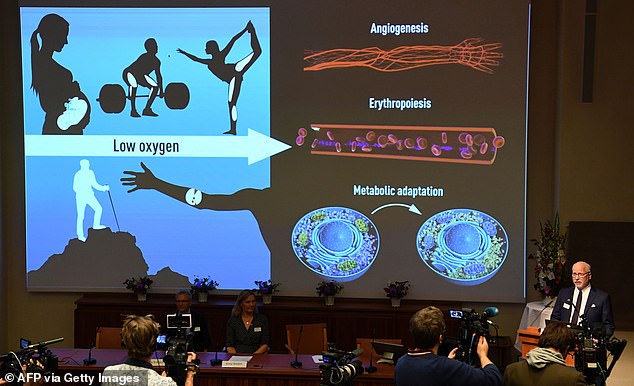

গত ৭ অক্টোবর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে মেডিসিন বা চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়। পুরষ্কার পেয়েছেন উইলিয়াম জি. কেলিন জুনিয়র, স্যার পিটার জে. র্যাটক্লিফ এবং গ্রেগর এল. সেমেনজা। কোষে কতটুকু অক্সিজেন আছে, প্রাণীকোষ তা কীভাবে বুঝতে পারে এবং কম অক্সিজেনের পরিবেশে সে কীভাবে মানিয়ে দেয়—তা আবিষ্কার করেছেন এই বিজ্ঞানীত্রয়।

প্রাণীদেহের সব ধরনের কাজে অক্সিজেন যে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের শুরু থেকেই মানুষ তা জানে। বিশেষ করে খাবারের উপাদান থেকে দেহের ভেতরে ATP তৈরি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিজারণ বিক্রিয়াগুলো এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ সময় কোষে কতটা অক্সিজেন আছে, সেটা প্রাণীকোষের বুঝতে হয়। বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের একটি ফ্যাক্টর হিসেবে এটি কাজ করে। সহজ কথায়, বিক্রিয়া কতটুকু হবে বা এতে কী পরিমাণ বিক্রিয়ক অংশ নিতে পারবে, তা অক্সিজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

এ নিয়ে আগেও বেশ কিছু কাজ হয়েছে। যেমন, ১৮৫৮ সালে লুই পাস্তুর প্রথম দেখিয়েছিলেন, প্রাণীকোষে অক্সিজেন ব্যবহারের পেছনে জটিল এক ভারসাম্য কাজ করে। এ সময় কোষ একাধিক পথে শক্তির রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় বিক্রিয়া চালিয়ে যায়। এ সম্পর্কিত দুটো কাজ আগে নোবেল পুরষ্কারও পেয়েছে।

১৯৩১ সালে অটো ওয়ারবার্গ কোষীয় শ্বসনের পেছনে এনজাইমের ভূমিকা আবিষ্কার করে নোবেল পান। সাত বছর পরে, ১৯৩৮ সালে, কর্নিয়েলে হেইম্যানস অক্সিজেনের প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাড়া দেওয়া বা প্রতিক্রিয়া জানানোর পেছনে স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা আবিষ্কার করে নোবেল পুরষ্কার পান। কিন্তু একদম জিন পর্যায়ে অক্সিজেন ফ্লাক্সের প্রতি সাড়া দিয়ে কোষ কেমন করে অভিযোজিত হয় বা খাপ খাইয়ে নেয়—সেটা এর আগে জানা যায়নি। সেমেনজা, র্যাটক্লিফ এবং কেলিন জুনিয়রই প্রথমবারের মতো এটি আবিষ্কার করেছেন।

আসলে, আমাদের শরীরের সব কোষেরই প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য অক্সিজেন দরকার হয়। এখন, কোষ যদি কোনোভাবে বুঝতে পারে যে, সে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন পাচ্ছে না, তখন এর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিকে থাকার জন্য জরুরি ব্যবস্থা নেয়। এজন্য নিজের আচরণই বদলে ফেলে কোষ। এটা সে দুইভাবে করতে পারে।

এক, পুরো দেহে সাময়িক পরিবর্তন নিয়ে আসা। যেমন, পরিশ্রমের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। জোরে দৌড়ানো বা হাঁপানোর সময় জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার কারণও এটিই। এতেও যদি যথেষ্ট না হয়? তাহলে দ্বিতীয় উপায়ে কাজ করে কোষ। এ সময় সে টিস্যু বা কলার গঠন পরিবর্তন করে ফেলে। অনেকগুলো কোষ নিয়ে তৈরি হয় এই টিস্যু। অক্সিজেনের অভাব মেটাতে এবং সরবরাহ বাড়াতে বাড়তি লোহিত কণিকা এবং নতুন রক্তনালী তৈরি করার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়াটির নাম অ্যাঞ্জিওজেনেসিস (angiogenesis)।

কোষে অক্সিজেন সরবরাহের নিয়মটি তো আমরা জানি। শ্বাস নিলে, ফুসফুসের মাধ্যমে অক্সিজেন লোহিত কণিকায় গিয়ে পৌঁছায়। লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন থাকে। এই হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তারপর, রক্তনালী ধরে লোহিত কণিকা অক্সিজেন নিয়ে ছোটে কোষের কাছে। এভাবে কোষে কোষে অক্সিজেন পৌঁছায়। লোহিত কণিকার সংখ্যা বেড়ে গেলে বা নতুন রক্তনালী তৈরি করলে কোষের অক্সিজেন পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তো, মানিয়ে নেওয়ার জন্য এসব কাজকর্ম কোষ কীভাবে করে? এই প্রশ্নের জবাবই দিয়েছেন এবারের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা।

ইরাইথ্রোপোয়েটিন (EPO) নামে একটা হরমোন আছে। এর প্রভাবে লোহিত কণিকার পরিমাণ বেড়ে যায়। এটা সাধারণত কিডনির কিছু বিশেষ কোষে তৈরি হতে দেখা যায়। এর পেছনে কাজ করে ইপিও জিন। তবে, সেজন্য প্রাণীটিকে অবশ্যই কম অক্সিজেন সম্পন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। র্যাটক্লিফ এনং সেমেনজা গবেষণা করে দেখালেন, এই হরমোন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সব কোষেই আছে। তবে, সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই জিন পর্যায়ে ঢুঁ দিতে হবে।

ইপিও জিনের পাশেই আরেক ধরনের জিন থাকে। এটিই মূলত ইপিও জিনকে ইরাইথ্রোপোয়েটিন তৈরির জন্য প্রভাবিত করে। এর নাম হরমোন রেসপন্স এলিমেন্টস (HRE)। কিন্তু এটা কাজ করে কীভাবে?

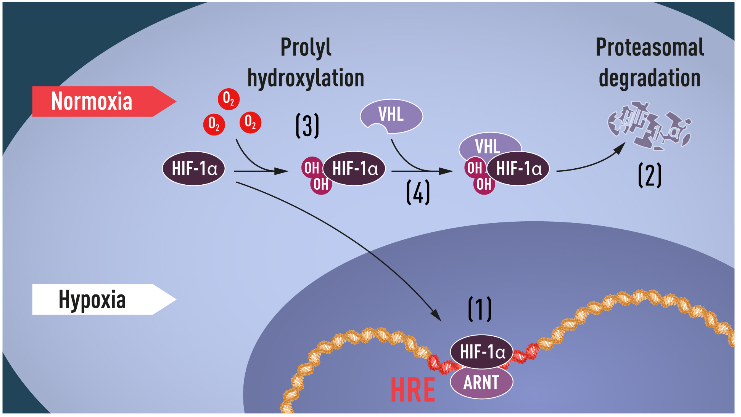

আমাদের দেহের দৈহিক সব কাজের কাজী হলো প্রোটিন। ডিএনএর তথ্যকে সে-ই বাস্তবায়ন করে। একদল প্রোটিন যখন একসঙ্গে কাজ করে, তখন তাকে বলে প্রোটিন কমপ্লেক্স। এরকমই একটি প্রোটিন কমপ্লেক্স হলো হাইপোক্সিয়া ইনডিউসেবল ফ্যাক্টর (HIF)। দেখা গেল, এতে দুই ধরনের প্রোটিন আছে। এদের নাম দেওয়া হলো যথাক্রমে এইচআইএফ-১ আলফা এবং এইচআইএফ-১ বিটা। কাজ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা টের পেলেন, এইচআইএফ-১ বিটার মতো একটা প্রোটিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেল, দুটো আসলে একই প্রোটিন। আগে থেকে এর একটা নামও আছে! অ্যারিল হাইড্রোকার্বন রিসেপ্টর নিউক্লিয়ার ট্র্যান্সলেটর (ARNT)।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এআরএনটি স্বাভাবিকভাবে সব কোষেই থাকে। কিন্তু কোষে ঠিকভাবে অক্সিজেন সরবরাহ হলে এইচআইএফ-১ আলফা প্রোটিনটা প্রোটিয়োলাইসিস প্রক্রিয়ায়, প্রোটিয়াজোম নামে এক ধরনের অঙ্গাণুর হাতে ধ্বংস হয়ে যায়। কোনো কারণে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে এটা আর ধ্বংস হয় না। ফলে এটা আর এআরএনটি একসঙ্গে মিলে ইপিও জিনের পাশের HRE-এর সঙ্গে এক ধরনের বন্ধন তৈরি করে। যার ফলে সক্রিয় হয় ইপিও জিন।

এই পর্যন্ত কিন্তু কেলিন জুনিয়রের কোনো নাম-গন্ধও নেই! কিন্তু এই পর্যায়ে এসে একটা গোল বাঁধল। প্রোটিয়াজোমের হাতে ধ্বংস হওয়ার জন্য এইচআইএফে আগে কিছু পরিবর্তন হতে হবে। যেমন, উবিকুইটিন নামে একটা প্রোটিন আছে। এটাকে এসে আগে এইচআইএফের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। তো, এইচআইএফ-১ আলফার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কীভাবে?

উইলিয়াম কেলিন হার্ভার্ডের অধ্যাপক। ভদ্রলোক ক্যান্সার কোষ নিয়ে গবেষণা করেন। ক্যান্সার মূলত একধরনের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। মানে, শরীরে টিউমার কোষ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়াই হলো ক্যান্সার। তো, এ ধরনের অতিরিক্ত কোষগুলোর বাঁচার জন্য চাই অতিরিক্ত অক্সিজেন। সেজন্য ক্যান্সারের কোষও অ্যাঞ্জিওজেনেসিসের উপরে নির্ভর করে অতিরিক্ত রক্তনালী তৈরির মাধ্যমে বেঁচে থাকে।

ভদ্রলোক কাজ করতে গিয়ে ভন হিপ্পেল-লিন্দাউ (VHL) নামে একধরনের জিনের খোঁজ পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, এই জিন অভিযোজিত হতে থাকলে ক্যান্সার যেমন হয়, সেরকম কম অক্সিজেনের পরিবেশে যেসব জিন দেখা যায়-সেগুলোও বিকশিত হয়। তিনি যোগাযোগ করলেন র্যাটক্লিফ ও সেমেনজার দলের সঙ্গে। বললেন সব কিছু। র্যাটক্লিফ এটা শুনে টের পেলেন, এর সঙ্গে এইচআইএফের একটা কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে। শুরু হলো এই সম্পর্কিত গবেষণা।

এদিকে, অন্য আরো কিছু গবেষণাগারেও এ নিয়ে কাজ হচ্ছিল। তারা দেখাল, ভিএইচএল উবিকুইটিন লাইগেজ নামে এক ধরনের প্রোটিন তৈরি করে। এর কাজই হলো: ধ্বংস করা দরকার, এমন প্রোটিনের সঙ্গে উবিকুইটিন জুড়ে দেওয়া। এটা একধরনের সিগন্যাল যে, এই প্রোটিনটাকে ধ্বংস করতে হবে। এ সময় ওই প্রোটিনের চারপাশে অনেকগুলো উবিকুইটিন মিলে তৈরি করে পলিউবিকুটিনের শেকল। এই শেকলের সঙ্গেই যুক্ত থাকে প্রোটিয়াজোম। শেকল ধরে এসে সে পরে ওই প্রোটিনকে ধ্বংস করে দিয়ে যায়। র্যাটক্লিফের দলও এটা পরীক্ষা করে দেখল।

তারমানে, পুরো ব্যাপারটা এমন।-

ভিএইচএল থেকে একধরনের প্রোটিন তৈরি হচ্ছে। সেটার কাজ, ধ্বংস করা দরকার এমন প্রোটিন চিহ্নিত করা। সেই মূলত উবিকুইটিনকে জুড়ে দিচ্ছে এইচআইএফ-১ আলফার সঙ্গে। ফলে, স্বাভাবিক অক্সিজেন পেলেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এইচআইএফ-১ আলফা। আর, স্বাভাবিক অক্সিজেন না পেলে? এইচআইএফ-১ আলফা বেঁচে যাচ্ছে!

এ অবস্থায় এটা আর এআরএনটি গিয়ে HRE-এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। HRE আবার প্রভাবিত করছে ইপিও জিনকে। ফলে, সক্রিয় হয়ে উঠছে ইপিও জিন। যার ফলে তৈরি হচ্ছে ইরাইথ্রোপোয়েটিন। এবং কোষ অভিযোজিত হয়ে কম অক্সিজেনের পরিবেশে মানিয়ে নিচ্ছে। কী দারুণ না?

এই গবেষণাটা কেন গুরুত্বপূর্ণ, সেটা মনে হয় এমনিতেই বোঝা যাওয়ার কথা। তারপরও কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। যেমন, ক্যান্সার কোষের গলা টিপে ধরার একটা উপায় এই প্রক্রিয়াটা হতে না দেওয়া। আবার, পুরো দেহে বা কিডনিতে অনেক সময় রক্তাল্পতা বা রক্তশূন্যতা (Anemia) দেখা দেয়। এ থেকে বাঁচার জন্য ইরাইথ্রোপোয়েটিনের উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে। সেজন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ বানানো হচ্ছে। এ ছাড়াও, শরীরের বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, হৃদরোগ, এমনকি ভ্রূণের বিকাশেও কম অক্সিজেনে কোষের অভিযোজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই আবিষ্কারের পেছনের কারিগরদের যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি প্রাপ্য, তা কি আর আলাদা করে বলা দরকার আছে?