গল্পটি একজন নিউরোবায়োলজিস্টের জীবনের গল্প। গল্পটি একজন বেন বেরেসের সংগ্রামের গল্প। গল্পটি মস্তিষ্কের কোষগুলোর সংগঠিত হওয়া এবং বিগড়ে যাওয়া সম্পর্কিত একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের গল্প।

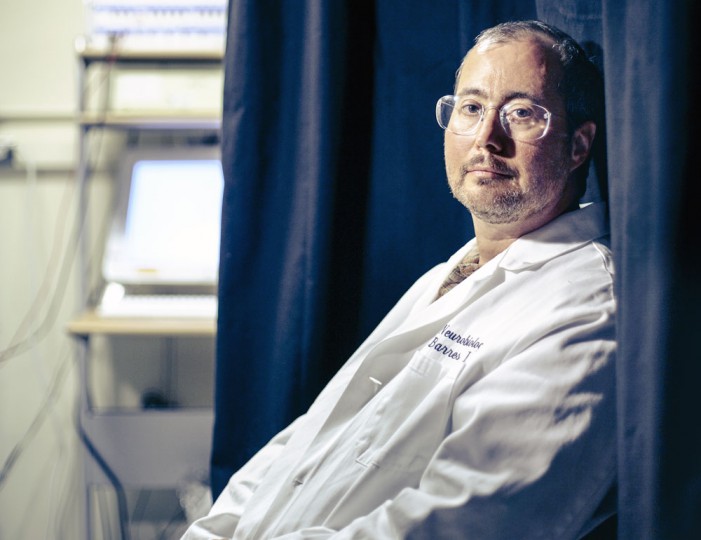

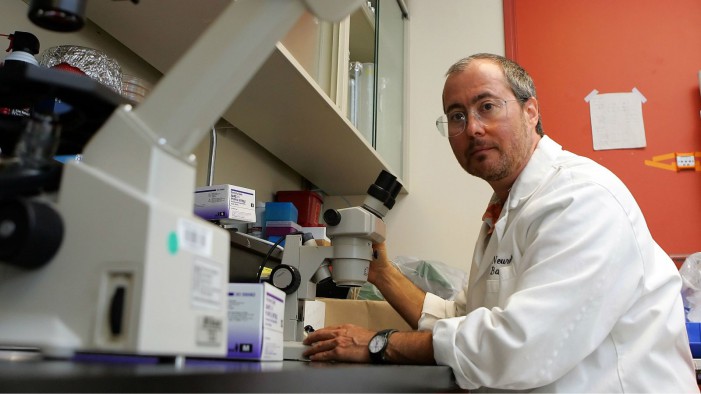

স্নায়ুজীববিজ্ঞানী বেন বেরেস; Source: discovermagazine.com

গল্পের নায়ক স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুজীববিজ্ঞানী বেন বেরেস। বেন বেরেস মস্তিষ্কের কোষ ‘নিউরোগ্লিয়া’ সংক্রান্ত গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি নিউরোগ্লিয়াকে মস্তিষ্কের জটিল জগতের সাধারণ প্রজা থেকে রাজায় উন্নীত করেছেন। কিংবা যদি মস্তিষ্কে নিরন্তর সংঘটিত নানা কর্মকান্ডকে একটি রোমাঞ্চকর সিনেমার সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে বলা যায়, তিনি নিউরোগ্লিয়াকে সেই সিনেমার সহ-অভিনেতা থেকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে রুপ দিয়েছেন। বুঝতে পারছেন না তো? বুঝিয়ে বলছি।

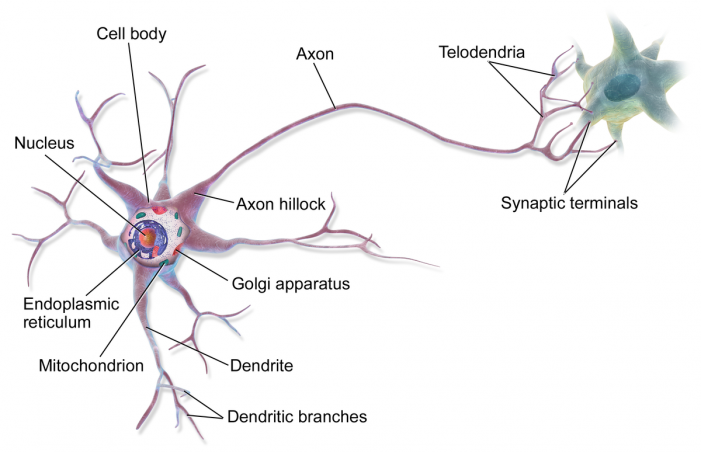

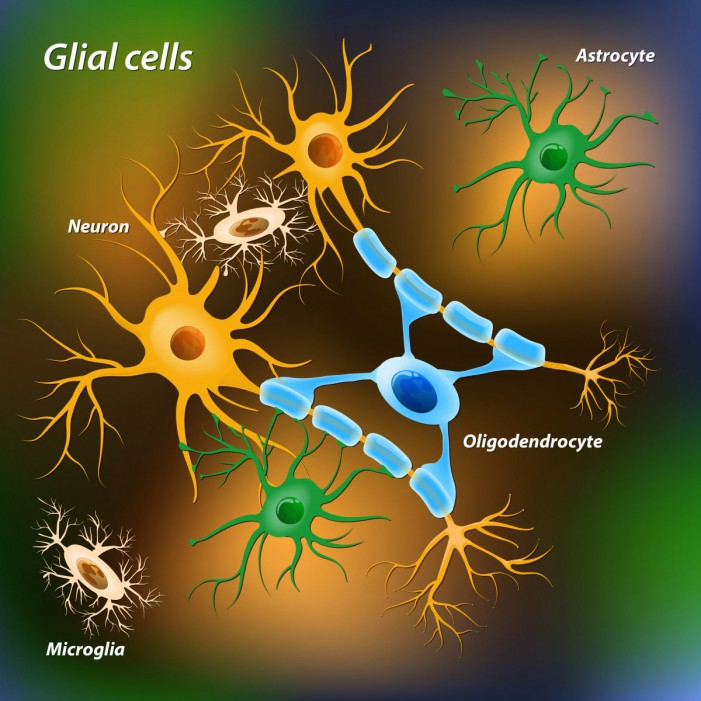

আমাদের মস্তিষ্কে দুই ধরনের কোষ থাকে। একটি হচ্ছে সকলের পরিচিত, খ্যাতিমান ‘নিউরন’, যাকে আমরা মগজের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে জানি। আর অন্যটি হচ্ছে অখ্যাত ‘নিউরোগ্লিয়া’ বা ‘গ্লিয়া কোষ’। মস্তিষ্কের সমস্ত কোষের শতকরা নব্বই ভাগ হচ্ছে গ্লিয়া কোষ।

নিউরন; Source: wikimedia

তারপরও এরা বিজ্ঞানীদের নিউরনের চেয়ে কম আকর্ষণ করতে পেরেছে। কারণ বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল নিউরনই আমাদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিকে পরিবহন করে। আর গ্লিয়া কোষগুলো নিউরনে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করার মতো চাকচিক্যহীন কাজ করে থাকে।

নানারকম গ্লিয়া কোষ; Source: multiple sclerosis news today

কখনও মস্তিষ্কে কোনো সংক্রমণ ঘটলে তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে। কিন্তু গত দুই দশক ধরে বেন বেরেসের গবেষণা থেকে যে সত্য জানা গেছে তা হচ্ছে, নিউরোগ্লিয়াই মস্তিষ্কের গঠন এবং বিকাশে মূল ভূমিকা পালন করে, নিউরন নয়। নিউরন বরং সারাজীবন নিউরোগ্লিয়ার কথা মতো চলে। ভীষণ চমকপ্রদ ব্যাপার, তাই না? তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, পুরো লেখাটিতে আপনার জন্য আরও অনেক চমক অপেক্ষা করছে। বেন বেরেস যে শুধু নিউরোগ্লিয়াকে নতুনভাবে পরিচিত করেছেন তা-ই নয়, সম্প্রতি তিনি এবং তার সহকর্মীদের গবেষণা থেকে স্নায়ুকোষের ক্ষয়ক্ষতিজনিত কারণে সংঘটিত আলঝেইমার, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের মতো রোগ সম্পর্কে যুগান্তকারী তথ্য জানা গেছে, যা রোগগুলোর চিকিৎসায় বিপ্লব আনতে পারে। তাদের গবেষণা বলছে, এই রোগগুলো হয় তখনই যখন নিউরোগ্লিয়া নিউরনের বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন না করে নিউরনকে ধ্বংস করে দেয়। তারা নিউরন ধ্বস ঠেকাতে ঔষধ তৈরীর চিন্তাও করছেন।

যার আবিষ্কার এত আশ্চর্যজনক তার জীবন নিশ্চয়ই আরও রহস্যময় হবে। পাঠক, চলুন জেনে আসি সেই বিস্ময়-মানবের জীবন এবং তার আরও কিছু বিস্ময়কর আবিষ্কারের গল্প।

শুরু হলো যেভাবে

১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির ওয়েস্ট অরেঞ্জে সেলসম্যান বাবা আর গৃহিণী মায়ের ঘরে জন্ম হয় বারবারা বেরেসের, যিনি পরবর্তীতে বেন বেরেস হয়ে ওঠেন। বেরেসের চরিত্রের সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হচ্ছে, তিনি জন্মেছিলেন মেয়ে হিসেবে, তার শরীর ছিল একজন মেয়ের, কিন্তু মনমানসিকতা ছিল ছেলেদের মতো। অবশ্য বিজ্ঞান আজও জানে না, নপুংসক হওয়ার জীববৈজ্ঞানিক কারণ কী। তবে বেরেসের ধারণা, গর্ভপাত রোধে তার মায়ের সেবন করা টেস্টোস্টেরন জাতীয় কোনো ঔষধ তার এই অবস্থার জন্য দায়ী। তার যমজ বোন অবশ্য স্বাভাবিকই ছিলেন।

বারবারা বেরেস শৈশবে পুতুলের বদলে ট্রাক নিয়ে খেলতে আগ্রহী ছিলেন। ছোটবেলাতেই তিনি বিজ্ঞানের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। স্কুলে বিজ্ঞান ও গণিতে তিনি তুখোড় মেধার পরিচয় দেন। তার বয়স যখন তের বছর, তিনি ঠিক করেন তিনি এমআইটিতে পড়বেন। তার পরিবার ও হাই স্কুলের শিক্ষকরা তাকে এমআইটিতে পড়তে নিষেধ করেছিলেন। কারণ সেই সময় এমআইটি খুব অল্প সংখ্যক মেয়ে ভর্তি করতো। তবে তিনি তাদের কথা শোনেন নি। এমআইটিতে তার ভর্তির আবেদন গৃহীত হয় এবং ১৯৭২ সালে তিনি এমআইটিতে পড়াশোনা শুরু করেন।

লিঙ্গবৈষম্যের কবলে বারবারা

বেরেস ঠিক করেন তিনি কম্পিউটার সায়েন্সে মূল বিষয় হিসেবে নিবেন। কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ার সময় ক্লাসে তাদেরকে কিছু জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে দেয়া হয়। বেরেসের পুরুষ সহপাঠীদের কেউই তা সমাধান করতে পারেনি, পেরেছিলেন বেরেস। তখন তার প্রফেসর অভিযোগ করেন যে, বারবারা নাকি সমাধান করেননি, তার বয়ফ্রেন্ড করে দিয়েছে! তার প্রফেসর চিন্তাও করতে পারেননি, হাজার হাজার ছেলেরা যে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, মেয়ে হয়ে তিনি কিভাবে তা পারবেন! তিনি জীববিজ্ঞানে পড়ার সময় তার আন্ডারগ্র্যাজুয়েট থিসিস প্রজেক্টের জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা থাকার পরও তিনি প্রফেসর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অথচ তার চেয়ে কম যোগ্য অনেক পুরুষ সহপাঠী ঠিকই সেই সুযোগ পাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত তিনি এমআইটির অল্প ক’জন মহিলা বিজ্ঞানীদের একজন মারিয়া লিন্ডার এর বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবে যোগ দেন। তার অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকার পরও শুধুমাত্র মেয়ে হওয়ার কারণে তাকে কুৎসিত বৈষম্যের শিকার হতে হয়। এ বৈষম্য নিরসনে পরবর্তীতে অনেক কাজ করেছেন বেরেস।

স্নায়ুজীববিজ্ঞানে আকর্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষে স্নায়ুমনোবিজ্ঞানী হ্যান্স লুকাস টিউবারের অধীনে ‘মস্তিষ্ক ও মনোবিজ্ঞান’ শীর্ষক একটি কোর্স করেন বেরেস। সেই ১৯৭৩ সালে ‘স্নায়ুজীববিজ্ঞান’ শব্দটির প্রচলন ছিল না। কোর্সে তিনি শিখেছিলেন মস্তিষ্কের কোন অংশ কোন কাজ করে যা তাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তখনই তিনি ফেঁসে যান মস্তিষ্কের মায়াজালে এবং সিদ্ধান্ত নেন একইসাথে স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং স্নায়ুচিকিৎসক হবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি কম্পিউটার সায়েন্স ছেড়ে জীববিজ্ঞানে ভর্তি হন এবং জীববিজ্ঞান থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি ডার্টমাউথ মেডিকেল স্কুল থেকে মেডিকেল ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর নিউরোলজিতে রেসিডেন্সি ট্রেনিং নেন ওয়েইল কর্নেল মেডিসিন থেকে। এরপর হার্ভার্ড থেকে নিউরোবায়োলজিতে ডক্টরেট করেন। তিনি পোস্ট ডক্টরাল ট্রেনিং করেছেন প্রফেসর মার্টিন রাফের অধীনে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে। হার্ভার্ডে পড়ার সময়ই তিনি খেয়াল করেছিলেন বিভিন্ন গ্লিয়া কোষে ভিন্ন ভিন্ন আয়ন চ্যানেল রয়েছে। তারপর ১৯৮৮ সালে তিনি ও তার প্রফেসর কোরি তা প্রমাণও করে দেখান। এরপর গ্লিয়া কোষ নিয়ে একের পর এক নতুন নতুন আবিষ্কার করে যান তিনি।

আঠার চেয়েও বেশি কিছু

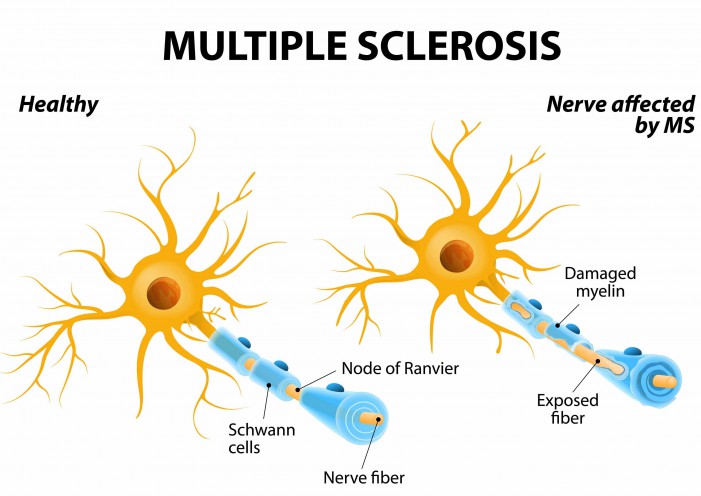

প্রথম গ্লিয়া কোষের নামকরণ করেন জার্মান প্যাথোলজিস্ট রুডলফ ভারশ্যু। রুডলফের ধারণা ছিল এই কোষগুলো নিউরনকে জায়গামত ধরে রাখে। তাই তিনি এর নাম দেন ‘নিউরোগ্লিয়া’ বা Brain glue। ১৯২০ এর দশকে তিন ধরনের গ্লিয়া কোষ আবিষ্কৃত হয়- এস্ট্রোসাইট, অলিগোডেনড্রোসাইট আর মাইক্রোগ্লিয়া। আরও পরে বিজ্ঞানীরা এদের কাজ সম্পর্কে একটু আধটু জানতে পারেন। তখন জানা যায়, অলিগোডেনড্রোসাইট নিউরনের লম্বা লেজ অ্যাক্সনের উপরে মায়োলিনের প্রলেপ দিয়ে মায়োলিন শীথ তৈরী করে যা নিউরনকে বিদ্যুতগতিতে সিগন্যাল আদান-প্রদানে সহায়তা করে। এস্ট্রোসাইটরা নিউরনের পুষ্টি জোগায়। আর মাইক্রোগ্লিয়ারা হচ্ছে মস্তিষ্কের অনতিক্রম্য ব্যবস্থার অংশ। এরা কোনো সংক্রমণ হলে সেই জীবাণুদের খেয়ে ফেলে। এটুকু জানা গেলেও রহস্যাবৃতই রয়ে যায় গ্লিয়া কোষের অনেক কিছু। গ্র্যাজুয়েট থাকাকালীন এবং পোস্ট ডক্টরাল ট্রেনিংয়ের সময় ল্যাবে বেরেস গ্লিয়া কোষ উৎপন্ন করেছেন এবং পরিশুদ্ধ করেছেন।

ল্যাবে বেন বেরেস; Source: wordpress

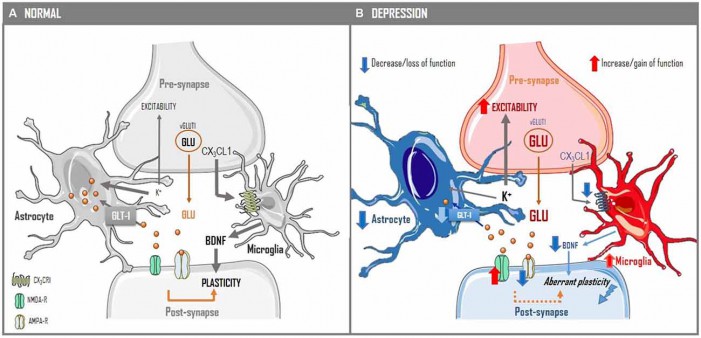

স্ট্যানফোর্ডের ল্যাবে তিনি নতুন গবেষণা শুরু করেন। তিনি দেখতে চাইছিলেন গ্লিয়া ও নিউরন পরস্পরের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করে। তখন বেরেস আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন যে, নিউরনের মধ্যে কার্যকর সিন্যাপস তৈরীর জন্য গ্লিয়া কোষের প্রয়োজন পড়ে।

গ্লিয়া কোষ নিউরনে-নিউরনে সিন্যাপস তৈরীতে ভূমিকা রাখে; Source: frontiars

তার পরবর্তী গবেষণা থেকে জানা যায়, পরিপক্ব সিন্যাপস তৈরী এবং তার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেও গ্লিয়া কোষের ভূমিকা আছে।

গ্লিয়া বিগড়ে গেলে

বেরেসের সাম্প্রতিককালের গবেষণা বলছে, এস্ট্রোসাইট নামের গ্লিয়া কোষ বিগড়ে যেতে পারে। তখন এরা নিউরনে সিন্যাপস তৈরী করে মস্তিষ্কে যোগাযোগ বাড়ানোর বদলে নিউরন এবং অন্যান্য গ্লিয়া কোষকে খেয়ে ফেলে।

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস রোগে আক্রান্ত নিউরন; Source: anova IRM stem cell centre

এর ফলাফল হলো আলঝেইমার, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস বা পার্কিনসন্স এর মতো স্মৃতিঘটিত রোগ। বেরেস চেষ্টা করে গেছেন কীভাবে এই বিগড়ে যাওয়া কোষগুলোকে ঠিক করা যায় তা আবিষ্কার করার। এই রোগগুলোর প্রতিষেধক আবিষ্কার করার।

বারবারা থেকে বেন বেরেস

বেরেস ১৯৯৩ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। সাথে ছিল নিজের চমৎকার একটি ল্যাব। কিন্তু মেয়ে হিসেবে বেঁচে থাকা তার অসহ্য ঠেকছিল। তিনি এতটা হতাশ ছিলেন যে, আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছেন। এর দু’বছর পর তার স্তন ক্যান্সার ধরা পড়ে। বেরেস বুঝতে পারছিলেন, তার মন যা চাচ্ছিল ঠিক সেরকম একটি সুযোগ এসে গেছে। তাই স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসার অংশ হিসেবে যখন তার ডান স্তন কেটে ফেলা হয়, তিনি ডাক্তারকে বলেছিলেন যেন তার বাম স্তনও কেটে ফেলা হয়। এরপর সংবাদপত্রের একটি ঘটনা নজর কাড়ে তার। এক ক্লিনিকে তার মতো তৃতীয় লিঙ্গের কেউ লিঙ্গ পুর্নিধারণ করেছিলেন। তিনি এই ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং হরমোন নিতে শুরু করেন।

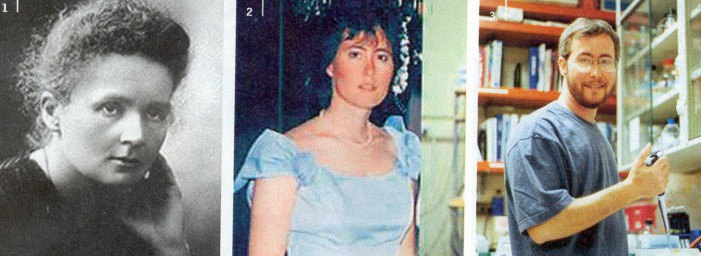

বামে ও মাঝখানে বারবারা বেরেস, ডানে বেন বেরেস ; Source: wordpress

এর কিছুদিন পর তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি এখন থেকে পুরুষ হিসেবে জীবনযাপন করবেন। এভাবেই ১৯৯৭ সালে ৪৩ বছর বয়সে বারবারা বেরেস হয়ে যান বেন বেরেস।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়; Source: diary store

২০০৮ সালে তিনি স্ট্যানফোর্ডের নিউরোবায়োলজি বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন।

মৃত্যু

বেরেসের অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। তিনি বলতেন, “মরতে আমার কোনো অনুতাপ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি আর কাজ করতে পারবো না।” অবশেষে ২০ মাস অসুস্থ থাকার পর ২০১৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর পৃথিবী আর তার প্রিয় গবেষণাগারকে চিরবিদায় জানান ছোটখাট গড়নের ভীষণ পরিশ্রমী আর অসম্ভব মেধাবী এই মহান বিজ্ঞানী।

ফিচার ইমেজ-Shutterstock