কাচ স্বচ্ছ পদার্থ, এটি স্বচ্ছ বলেই এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি ভেদ করে চলে যেতে পারে। কাচ, আয়না কিংবা কাচের সামগ্রী আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য পদার্থ। কাচের এত ব্যবহার হবার একটিই কারণ, এটি সহজলভ্য। কিন্তু কখনো কি আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, কাচ কেন স্বচ্ছ? কেন এর ভেতর দিয়ে আলোকরশ্মি অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে?

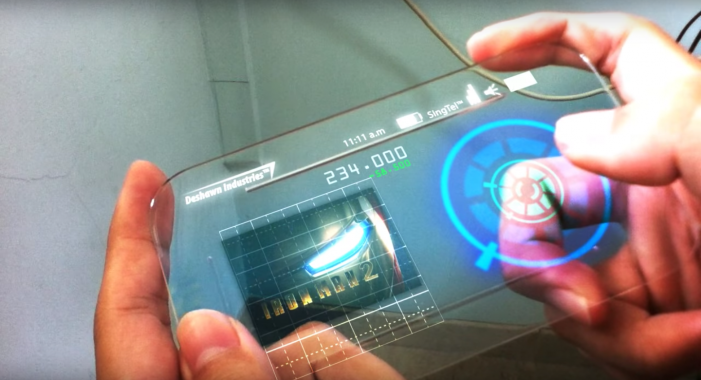

ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির স্মার্টফোনে কাচের ব্যবহার; Source: inverse.com

কাচ কেন স্বচ্ছ এবং আলোকরশ্মি কেন একে ভেদ করে চলে যেতে সক্ষম এটি বুঝতে হলে বুঝতে হবে একটি কাচের গঠন সম্পর্কে। কাচ তৈরির প্রধান উপাদান হচ্ছে বালু। বালুর সাথে আরো অন্যান্য উপাদান মেশানো হয়। সামান্য অবাক লাগছে কি? বালুর মতো পদার্থ দিয়ে তৈরি হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় কাচ! বালুকে নিকৃষ্ট ভাববেন না, বালুও একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ। বালুর প্রধান উপাদান হলো সিলিকা অর্থাৎ সিলিকন-ডাই-অক্সাইড। এই সিলিকার সাথেই সোডা অ্যাশ আর লাইমস্টোন মিশিয়ে ১,৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলানো হয়। এই উপাদানগুলোর সাথে কাচে বাড়তি কোনো রঙ কিংবা বৈশিষ্ট্য যোগ করতে নির্দিষ্ট বস্তুকে যুক্ত করা যেতে পারে। গলিত পদার্থটি পুরোপুরি তরলের ন্যায় আচরণ করে না, বিশেষ ধরনের কঠিন পদার্থে পরিণত হয় তখন এটি, যাকে বলা হয় ‘অ্যামোরফাস সলিড’।

১,৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চলছে গলানোর কাজ; Source: darkroom.baltimoresun.com

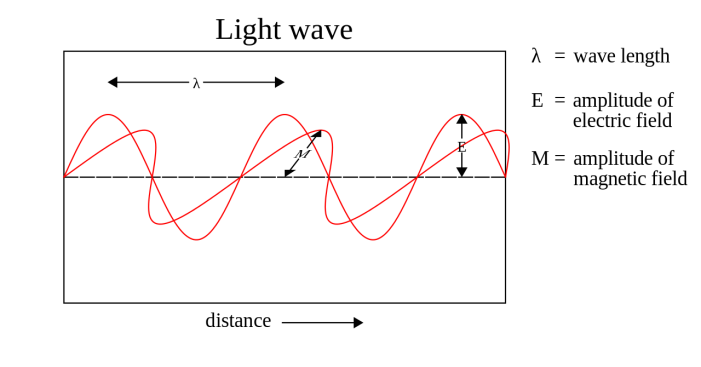

কাচের গঠন থেকে সরে এসে এবার একে ভেদনকারী আলোকরশ্মি নিয়ে বলা যাক। আলোকরশ্মি কণা নাকি তরঙ্গ, সেদিকে না গিয়ে আলোচনার সুবিধার্থে ধরা যাক, আলোকরশ্মি হলো কণা, অর্থাৎ একক পরিমাণ শক্তি সম্বলিত ফোটন। কাচ ভেদ করে আলো চলে যাচ্ছে মানে হলো, ফোটনগুলো গতিশীল অবস্থায় কাচে কোনো বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না, কিংবা কাচ ফোটনটিকে শোষণ করে রেখে না দিয়ে নিজের ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত হবার সুযোগ দিচ্ছে।

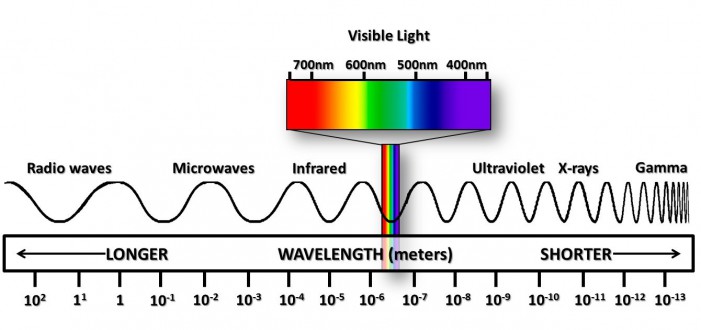

দৃশ্যমান আলোকরশ্মির ফোটনগুলো শোষিত হচ্ছে না। কারণ, কাচের মাঝে এমন কোনো পদার্থ নেই যা দৃশ্যমান আলোকরশ্মিকে শোষণে সক্ষম। অদৃশ্যমান আলোকরশ্মিগুলো আবার ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন আচরণ করে থাকে। আমাদের দেহ কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কোনো স্বচ্ছ পদার্থ নয়, এক্স-রশ্মির নিকট আবার আমাদের দেহ একটি প্রায় স্বচ্ছ পদার্থ, এক্স-রশ্মি আমাদের দেহকে ভেদ করে যেতে পারে। স্কায়াগ্রাফের মাধ্যমে খুব সহজেই এক্স-রশ্মি ব্যবহার করে শরীরের ভেতরের অংশ দেখা যায়।

Source: commons.wikimedia.org

আলো আসলে দ্বৈত আচরণ করে, একই সঙ্গে কণা ও তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে থাকে আলো। যেহেতু আলোকরশ্মি একটি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, সেহেতু অবশ্যই এর একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকবে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিংবা কম্পাঙ্ক হিসেব করে বলা যায় একটি ফোটন কী পরিমাণ শক্তি বহন করছে কিংবা করবে। একটি ফোটন কী পরিমাণ শক্তি পরিবহন করছে, সেই পরিমাণকে ভিত্তি করেই বলে দেওয়া সম্ভব কোন পদার্থ এই ফোটনকে শোষণ করবে আর কোনটি করবে না।

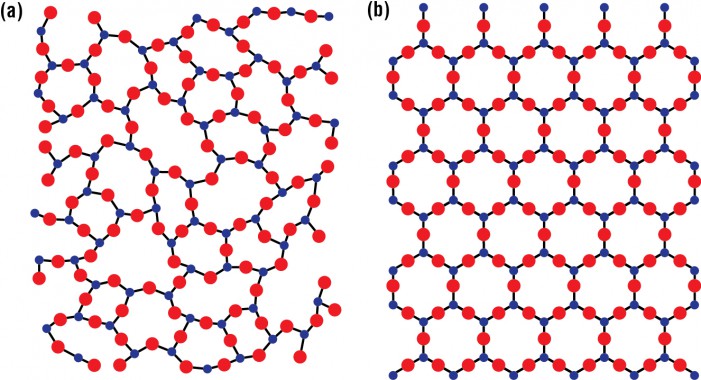

বাম পাশে দেখা যাচ্ছে কাচের গঠন, অণুগুলো এলোমেলোভাবে সজ্জিত হয়ে আছে, সাধারণত একটি অস্বচ্ছ কঠিন পদার্থে অণুগুলো ডান পাশের মতো সুসজ্জিত হয়ে থাকে; Source: acs.org

আর শুরুতেই বলা হয়েছে যে, কাচ একটি কঠিন পদার্থ, কঠিন পদার্থ মানেই আমাদের চোখে হয়তো খুব শক্ত, অস্বচ্ছ পদার্থের ছবি ভেসে উঠবে। প্রথম সেকেন্ডেই কাচের কথা মনে হবে না যে, এটি একটি কঠিন পদার্থ। কাচ কোনো তরল কিংবা গ্যাসীয় পদার্থ নয়, এটি একটি বিশেষ ধরনের কঠিন পদার্থ, আগে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে ‘অ্যামোরফাস সলিড’ হিসেবে।

গলিত সিলিকা; Source: italyxp.com

গলিত সিলিকা থেকে প্রস্তুত করা হচ্ছে কাচের বোতল; Source: youtube.com

কঠিন পদার্থের সংজ্ঞা নিশ্চয়ই মনে আছে, অণুগুলো পরস্পরের সবথেকে কাছে অবস্থান করে। অণুগুলোর আন্তঃআণবিক দূরত্ব কম এবং এরা একটি সুনির্দিষ্ট সজ্জায় সজ্জিত হয়ে পাশাপাশি সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। কিন্তু কাচের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি হয় উল্টো। আন্তঃআণবিক দূরত্ব কম বলে কঠিন পদার্থ হবার যোগ্যতা কাচের রয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো, অণুগুলোর অবস্থানে কোনো সুনির্দিষ্ট সজ্জা নেই। কাচের মাঝে অণুগুলো অবস্থান করে এলোমেলোভাবে। এলোমেলোভাবে অবস্থান করেও আন্তঃআণবিক দূরত্ব একটি কঠিন পদার্থের ন্যায় সর্বনিম্ন হওয়ায় কাচ একটি কঠিন পদার্থ, আর কাচ সহজেই ভেঙে যাবার পেছনেও দায়ী অণুগুলোর এলোমেলো অবস্থান।

একটি পরমাণুর গ্রাফিক্যাল চিত্র; Source: chemistryworld.com

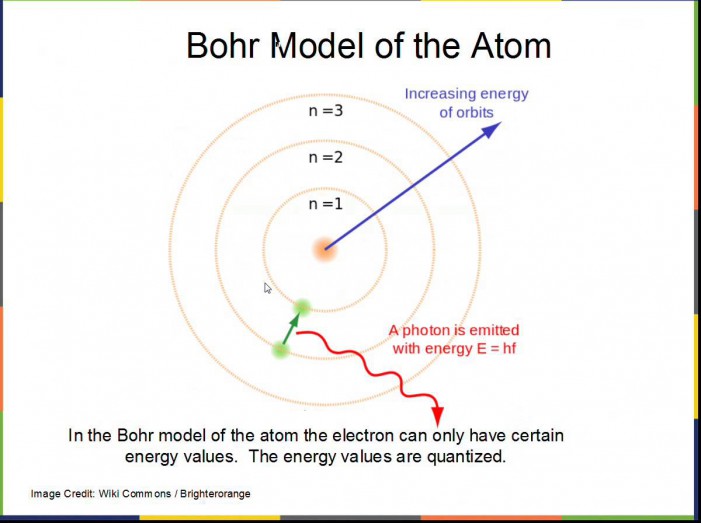

স্কুল পর্যায়ে রসায়নে শেখা কিছু তথ্য এবার মনে করতে হবে। রসায়ন বইতে আমাদের শেখানো হয়েছিলো পরমাণুর গঠন সম্পর্কে। পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে একটি অতি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করেই চারপাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে রয়েছে বিভিন্ন বৃত্তাকার শক্তিস্তর। শক্তিস্তর অনুযায়ী সেখানে আবর্তন করছে ইলেকট্রন। নিলস বোরের সংশোধিত পারমাণবিক গঠনের তথ্যানুযায়ী, একটি ইলেকট্রনকে যদি শক্তি প্রদান করা হয় তবে সেটি সেই শক্তি শোষণ করে আরো উচ্চ শক্তির স্তরে আরোহণ করবে। আবার ইলেকট্রন যদি শক্তি বিকিরণ করে, তবে ইলেকট্রনটি অবস্থানরত শক্তিস্তর ছেড়ে দিয়ে নিচের দিকে নিম্নশক্তির স্তরে গমন করবে।

বোর পারমাণবিক মডেল অনুযায়ী ইলকট্রন শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত অবস্থায় উচ্চ শক্তিস্তরে গমন করে কিংবা শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে নিম্ন শক্তিস্তরে গমন করে; Source: youtube.com

বোরতত্ত্বের ভিত্তিতে একটি পরমাণু একটি ফোটনের সাথে তিন ধরনের আচরণ করতে পারে।

১) ফোটন যে পরিমাণ শক্তি বয়ে নিয়ে এলো পরমাণুর ইলেকট্রনের কাছে, ইলেকট্রনটি সেই পরিমাণ শক্তিকে শোষণ করে নিয়ে উচ্চ শক্তিস্তরে আরোহণ করতে পারে, আর বাহিত শক্তি দান করে ফোটনটিও নিঃশেষ হয়ে যায়।

২) এক্ষেত্রেও প্রথম ঘটনাটি ঘটে থাকে, তবে ফোটনটি নিঃশেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে অপর একটি ফোটন তৈরি হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় আলোকরশ্মির উৎসের দিকে। অর্থাৎ একটি আলোকরশ্মি শোষিত না হয়ে প্রতিফলনের সৃষ্টি করে।

৩) এক্ষেত্রে একটি পরমাণু আলোকরশ্মিকে পুরোপুরি অপরিবর্তিত অবস্থায় সঞ্চালিত হতে দেয়। এর কারণ হলো, ফোটনের শক্তি পরমাণুর কোনো ইলেকট্রন শোষণ করে নেয়নি, আলোকরশ্মিটি ততক্ষণই গতিশীল থাকবে, যতক্ষণ এর ফোটনগুলোর মাঝে শক্তি বিরাজমান থাকবে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন, তিন নম্বর ঘটনাটিই ঘটে থাকে একটি কাচের মধ্যে। কাচের অণু কিংবা পরমাণুগুলো আলোকরশ্মিকে শোষণ না করে চলমান রাখে। এমনটি হয় কেবলমাত্র এই কারণে যে, ফোটনে যে পরিমাণ শক্তি রয়েছে, কাচের মাঝে উপস্থিত পরমাণুগুলোকে শক্তি দিয়ে উত্তেজিত করার মাধ্যমে উচ্চস্তরে প্রেরণের জন্য তা যথেষ্ট নয়। পদার্থবিজ্ঞানে এই ব্যাপারটি সুন্দরমতো ব্যাখ্যার জন্য ‘ব্যান্ড তত্ত্ব’ ব্যবহার করা হয়। এই তত্ত্বের বিস্তারিত বলা হবে না এখানে, শুধু এটুকু বলা যায় যে, এই তত্ত্বানুযায়ী যে পদার্থের ব্যান্ড গ্যাপ যত বেশি, তার মধ্য দিয়ে তত ভালোভাবে আলোকরশ্মি সঞ্চালিত হয়ে যাবে। কাচও একটি এমন পদার্থ। কাচের পরমাণুগুলোকে উত্তেজিত করতে হলে অধিক শক্তির প্রয়োজন, যা দৃশ্যমান আলোর ফোটনের থাকে না। ফলে দৃশ্যমান আলোকরশ্মি অতি সহজেই কোনোরূপ শোষণ কিংবা বিকিরণ না ঘটিয়ে কাচকে ভেদ করে চলে যায়।

তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালী, এতে দৃশ্যমান আলোকরশ্মির সাথে অন্যান্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মিও দেখানো হয়েছে; Source: civilengineerlearn.blogspot.com

দৃশ্যমান আলোর চেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্পন্ন আলোকরশ্মি হলো অতিবেগুণী রশ্মি, এক্স-রশ্মি ও গামা রশ্মি। এই রশ্মিগুলোর ফোটনে একটি ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করবার মতো পর্যাপ্ত শক্তি বিরাজ করে। তাই এই রশ্মিগুলো কাচকে ভেদ করে যেতে সক্ষম নয়। কাচ এই রশ্মিগুলোর কাছে অস্বচ্ছ পদার্থ।

ফিচার ইমেজ: wallhaven