পথ দেখানো বলতে যা বোঝায়, ব্যাপারটা অনেকটা তা-ই। দিনকয়েক আগের খবর, বেতনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কোনো ভেদাভেদ রাখেনি নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট। ক্রিকেটবিশ্বে প্রথমবারের মতো একই অঙ্কের ম্যাচ ফি’র ব্যবস্থা করা হয়েছে পুরুষ এবং প্রমীলা দুই দলের জন্যই। আর সেটা ঘরোয়া-আন্তর্জাতিক সব ম্যাচেই।

এই খবরটাই আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলল পুরোদমে। কেউ বললেন, অবশেষে অগ্রগতির দিকে এগোলো বিশ্ব। কেউ বা বললেন, আদতেই কি দরকার ছিল এই সাম্যতার? আগে প্রমীলা দল পুরুষ দলের মতো রাজস্ব এনে দিক, পরে না বেতনের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিতের আবদার তোলা যাবে।

ভাসা-ভাসাভাবে দেখতে গেলে প্রশ্নটা বেশ যৌক্তিকই। প্রমীলা ক্রিকেট থেকে রাজস্ব প্রাপ্তির আশা খুব সম্ভবত কোনো দেশই করে না এখনো। খেলাধুলাটা যেহেতু বিনোদনেরই মাধ্যম, রাজস্ব নির্ভর করে দর্শক চাহিদার ওপর। এবং, নির্মম সত্যিটা হলো, প্রমীলা ক্রিকেটের সেই আবেদনটাই এখনো সৃষ্টি হয়নি।

হয়নি যে, তার জন্য অবশ্য দর্শকদের ওপর দায় চাপানোর সুযোগ নেই। ১৫০ কি.মি. গতির গোলা ছুড়বে বোলার, ব্যাটার আবার পাল্টা জবাব দেবেন পেশির জোরে – ক্রিকেটের সবচেয়ে উত্তেজক দৃশ্য তো এটাই। কিন্তু জৈবিক কারণেই পুরুষদের ক্রিকেটে যেখানে ১৫০ কি.মি./ঘণ্টার হার্ডল পার করাটা এখন চোখ সয়ে যাওয়া দৃশ্য, প্রমীলা ক্রিকেটে ঘণ্টাপ্রতি ১২৮ কি.মি. গতিই ওঠে কালেভদ্রে। পেশির জোরও নেই, অ্যালান গার্ডনার ছাড়া সে অর্থে কোনো নারী পাওয়ার হিটারও তাই আসেনি এখনো।

এরপরও যদি খেলার গুণগত মান বাড়তির দিকে থাকত, দর্শক চাহিদা বাড়ত। কিন্তু সেখানটায়ও ঘাটতি অনেক; ক্যাচ মিস, লোপ্পা হাফভলি-ফুলটস প্রমীলা বিশ্বকাপেই নিয়মিত দৃশ্য। খেলার ফলাফল নিয়েও দোটানায় ভোগার কারণ নেই। অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের সঙ্গে বাকিদের পার্থক্য ঊনিশ-বিশ নয়, আকাশ-পাতাল।

তাই, ক’দিন আগেই হয়ে যাওয়া প্রমীলা বিশ্বকাপ নিয়ে আইসিসি সন্তুষ্টি জানালেও আর্থিকভাবে খুব বেশি লাভজনক হয়নি ওই টুর্নামেন্ট। আর অতি সম্প্রতি আইসিসির প্রধান গ্রেগ বার্কলে বিবিসি টেস্ট ম্যাচ স্পেশালকে জানিয়েছেন, প্রমীলাদের টেস্ট ক্রিকেটের কোনো ভবিষ্যৎ দেখেন না তিনি।

আর্থিকভাবে তাই ওই ম্যাচগুলোর মূল্য কোথায়?

***

দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবৈষম্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর আগে। তবে এখনো দেশটি কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য কোটা পদ্ধতি টিকিয়ে রেখেছে, এমনকি প্রতিযোগিতামূলক খেলার মাঠেও। কোলপ্যাক চুক্তি করে কিংবা জাতীয়তা বদল করে দেশান্তরি হওয়া অ্যাথলেটদের সংখ্যা যে কারণে বাড়ছে ক্রমশ, এবি ডি ভিলিয়ার্সের মতো ক্রিকেটাররাও কোটার কারণে বিরক্ত।

কিন্তু, দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু ঘুরিয়ে দিলে? মাখায়া এনটিনি অভিযোগ তুলেছিলেন তারই এককালের সতীর্থদের বিরুদ্ধে, ‘কালো’ বলে শ্বেতাঙ্গরা কোনো পরিকল্পনার অংশ করত না তাকে, খাবার টেবিলেও পাশে বসত না একসঙ্গে। বর্ণবাদের সরকারি নিরসন হয়েছে; কিন্তু শতকের পর শতক ধরে চলছে যে বঞ্চিত করার সংস্কৃতি, মনের ভেতরে গজিয়ে উঠেছে বৈষম্যের দানব, তাকে ঝেড়ে ফেলা কি এতই সহজ? কোটা পদ্ধতি তো এই সংস্কৃতি বদলাতেই!

কোনো একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার প্রশ্নটা তখনই আসে, যখন বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ এমনভাবে নিগৃহীত হতে হয় তাদের। কিংবা কোনো একটা ক্ষেত্রে দেশটার সাফল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা অমিত, কিছু উদ্দীপনা জুগিয়ে দেশটায় ওই বিশেষ ক্ষেত্রটার বিস্তার বাড়ানোই লক্ষ্য। এবং, বাড়তি সুবিধাভোগের জন্য প্রমীলা ক্রিকেট দুটো মানদণ্ডই খুব ভালোভাবে পূরণ করে।

অধিকারের প্রশ্নে নারীরা পুরুষদের চাইতে কতটা পিছিয়ে আছ, সেটা যত করে খোঁড়া হবে, ততই কিছুটা বাকি রয়ে যাবে। কেবল একটা নমুনা দাঁড় করানো যেতে পারে। এই লেখাতেই ওপরে পড়ে এসেছেন, আর্থিকভাবে খুব একটা লাভজনক নয় বলে প্রমীলাদের টেস্ট ক্রিকেটের কোনো জায়গা দেখেন না আইসিসি প্রধান। কিন্তু এই আইসিসি প্রধানেরই বক্তব্য, অন্য দুটো ফরম্যাটের দয়াদাক্ষিণ্যই পুরুষদের টেস্টের অর্থনৈতিক গুরুত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ক্রিকেটাররা খেলতে চায়, ‘পুরুষদের টেস্ট ক্রিকেট একটা লিগ্যাসি, একটা ঐতিহ্য বহন করে,’ এ জন্যে নিকট ভবিষ্যতে টেস্ট ছেঁটে ফেলার কথা ভাবতেও চাইছেন না তিনি। কিন্তু প্রমীলা ক্রিকেটাররাও টেস্ট খেলতে চান বেশি বেশি। এবং, এই চাহিদা সত্ত্বেও গত ছয় বছরে প্রমীলা টেস্ট হয়েছে মাত্র ছয়টি। সেগুলোও চারদিনের টেস্ট বলে ফল আসেনি কোনোটিতেই।

আর রইল সাফল্য পাওয়ার প্রশ্ন। সেখানটায় অস্ট্রেলিয়াই উদাহরণ। বাকিদের চাইতে তারা যে যোজন-যোজন এগিয়ে গেছে, আর সেটা তো কোনো মহাকাশবিজ্ঞান প্রয়োগ করে নয়। প্লেয়ার পুল বাড়াতে তাদেরও বাড়তি নজর দিতে হয়েছে প্রমীলা ক্রিকেটে। সাত বছর ধরে ১০০ ক্রিকেটারকে তারা ধরে রেখেছে চুক্তির আওতায়। নিশ্চিত করতে হয়েছে, পুরুষ ক্রিকেটারদের মতো সুযোগ-সুবিধা যেন মেয়েরাও পায়।

আর অস্ট্রেলিয়াই তো একমাত্র নয়, সাফল্য পেতে চাইলে মনোযোগ দেওয়াটা সব খেলাতেই ধর্ম। ক্রিকেট ছেড়ে ফুটবলে গেলে আরও পরিষ্কার হবে সেটা। ছেলেদের ফুটবলে পাত্তাই পায় না যে দেশগুলো, তারাই তো এখন রাজত্ব করছে প্রমীলা ফুটবলে।

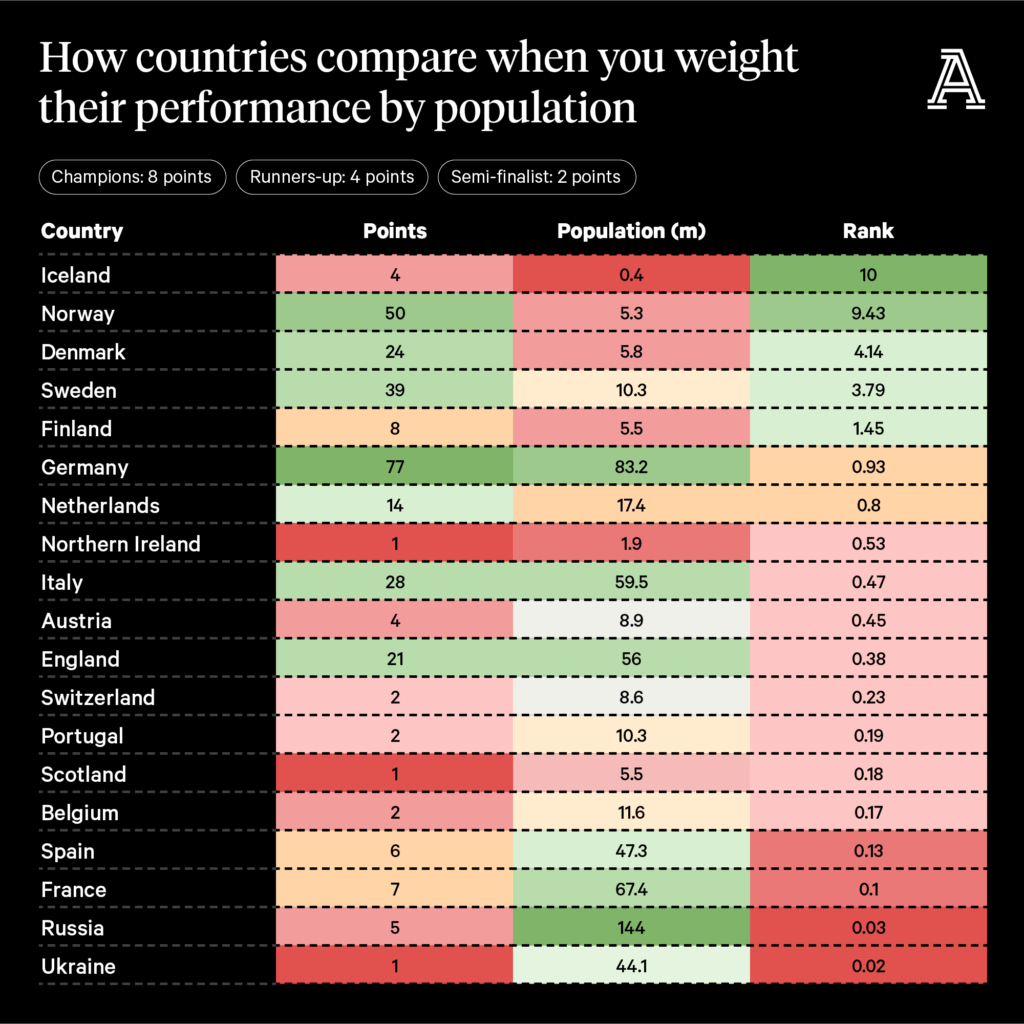

এ সপ্তাহ থেকেই ইংল্যান্ডে শুরু হলো প্রমীলা ইউরো। রোল অব অনারে তাকালে জার্মানিকেই মনে হবে সবচেয়ে সফল দল, শিরোপা জিতেছে আটবার। কিন্তু পরের নামটাই নরওয়ে, এরপরে আসছে সুইডেন। আর দিনকয়েক আগে ‘জনসংখ্যার নিরিখে সাফল্য’ বলে একটা হিসাব কষেছেন মাইকেল কক্স। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড – প্রমীলা ইউরোতে সবচেয়ে সফল পাঁচ দলের ক্রম এটাই।

এর নেপথ্যের কারণটা খুঁজতে গেলে লিঙ্গ সমতার গুরুত্বটাই ফুটে উঠছে সবচেয়ে ভালোভাবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ২০২০ সালের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন – চারটা দেশই লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে সেরা পাঁচে আছে (ডেনমার্ক যদিও আশ্চর্যজনকভাবে একটু নিচে, ২৯তম)। ‘গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ’-এর র্যাঙ্কিং অনুযায়ী, এবারের ইউরোতে অংশ নেওয়া ১৬ দলের ১৫টিরই ঠাঁই হচ্ছে সেরা ৩৮-এর মধ্যে। একমাত্র ব্যতিক্রম ইতালি; এবং একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, প্রমীলা ফুটবলে ইতালির কেবল পতনই হয়েছে।

আর যে দেশগুলো তরতর করে এগিয়েছে, তারা নারীর পথের কাঁটা কেবল দূরেই সরিয়েছে। ২০১৮ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৬-১৯৯৯ সালের মধ্যে সুইডিশ ফুটবল ফেডারেশন লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে নিয়েছিল ‘স্পোর্টিফিকেশন’ নীতি। কেননা, তাদের মনে হয়েছিল, খেলাধুলা নারীর ক্ষমতায়নে খুব দারুণ সহায় হতে পারে৷ ২০১৭ সাল থেকে ফিনিশ ফুটবল ফেডারেশন ‘ওমেন্স লিগ’-এর নাম বদলে দিয়েছে ‘ন্যাশনাল লিগ’-এ, যেন বৈষম্যটা মুখে মুখেও বিরাজ না করে। সবচেয়ে চমকপ্রদ কাজটা অবশ্য করেছে নরওয়ে। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে নারী-পুরুষদের বেতন ভাতা নিশ্চিত করেছে একই অঙ্কের।

আর এই সাম্যতা নিশ্চিত করা গেলে যে খেলোয়াড়দের সংখ্যাও গুণিতক হারে বাড়ে, তার প্রমাণ মিলছে সাইমন কুপারের ‘সকারোনোমিকস’ বই থেকে। প্রতি ২৩ জনে একজন নরওয়েজিয়ান নারীই নিবন্ধিত ফুটবলার, অনুপাতটা বিশ্বে সর্বোচ্চ। ইংল্যান্ডের চেয়ে জনসংখ্যায় ১০ শতাংশ পিছিয়ে থাকলেও নারী ফুটবলারের সংখ্যায় নরওয়ে এগিয়ে গেছে এরই মধ্যে। শুধু সংখ্যা নয়, মানও যে বেড়েছে, তার প্রমাণ তো হেগে রিজ, সলভেগ গুলব্রান্ডসেন, এডা হেগেরবার্গের মতো ফুটবলাররাই।

নিউ জিল্যান্ডের ঘরের মাঠের বিশ্বকাপটা ভালো যায়নি। আট দলের ভেতরে ষষ্ঠ হয়ে শেষ করতে হয়েছে আসর। তবে ফলাফলটা হতোদ্যম করার বদলে আরও কাজ করার অনুপ্রেরণাই যোগাল তাদের। ম্যাচ ফি’র সাম্যতা নিশ্চিত করল তারা। এর ফলে ছোট ছোট মেয়েরা আরও আকৃষ্ট হবে খেলাটায়, সংখ্যা বাড়লে বাড়বে প্রতিযোগিতাও, সেখান থেকে বাড়বে মান, বাড়বে দর্শক আগ্রহ, সাফল্য – এই স্বপ্নেই।

আর সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড জানাচ্ছে, নিউ জিল্যান্ডের স্বপ্নটা মোটেই দিবাস্বপ্ন গোছের কিছু নয়।