২৬ এপ্রিল, ১৯৮৬। পারমাণবিক শক্তির ইতিহাসে এযাবতকালের সবচেয়ে বিপজ্জনক দুর্ঘটনাটি ঘটে ইউক্রেনের চেরনোবিল প্ল্যান্টে। পরবর্তী দশ দিনে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ও সিজিয়াম আইসোটোপ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিকতবর্তী স্থাপনাসমূহের মাঝে সঞ্চিত হয়। ইউক্রেন, বেলারুশ, রাশান ফেডারেশন ও ইউরোপের বেশকিছু অঞ্চলে এই তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে।

তেজস্ক্রিয় পরমাণুসমূহের মাঝে প্রধানগুলো ছিল আয়োডিন ১৩১ (অর্ধায়ু ৮ দিন), সিজিয়াম ১৩৪ (অর্ধায়ু ২ বছর) ও সিজিয়াম ১৩৭ (অর্ধায়ু ৩০ বছর)। আয়োডিন আইসোটোপের অর্ধায়ু মাত্র ৮ দিন। আপাতদৃষ্টিতে বেশ সামান্য মনে হলেও এর প্রভাব ছিল নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডিনের সঞ্চিত হওয়ার কারণে মানবদেহের বিপাকীয় কার্যাদি গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। এই সমস্যাটির সর্বাধিক শিকার ছিল শিশুরা তাদের থাইরয়েড গ্রন্থির অপরিণত অবস্থার দরুন।

নারকীয় এই দুর্ঘটনা মানবস্বাস্থ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে দেয়। রেডিয়েশন সিকনেসের কারণে প্রথম তিন মাসের মাঝেই প্ল্যান্টের ২৮ জন শ্রমিক মারা যান। উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন হয়েও যারা সে যাত্রায় বেঁচে যান তাদের অনেকের চোখেই ছানি পড়ে যায় পরবর্তী সময়ে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে প্রায় ৬০০০ মানুষের থাইরয়েড ক্যান্সার শনাক্ত করা যায়। এছাড়াও প্রজনন ক্ষমতার নিম্নগামিতা, জন্মগত ত্রুটি ও দীর্ঘমেয়াদী মানসিক সমস্যার হারও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

এই অবধি যা বলো হলো তার পুরোটাই তথ্যবহুল। চলতি বছরের গোড়ার দিকে এইচবিও চ্যানেলে মুক্তিপ্রাপ্ত মিনি সিরিজ চেরনোবিলের কল্যাণে তাবৎ পৃথিবীর মানুষ, প্রায় তিন দশক আগে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনার বাস্তব চিত্র কিছুটা হলেও অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন বললে অত্যুক্তি করা হবে না। বোধ করি আমাদের দেশে নির্মিতব্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়েও দেশের বহু মানুষ নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়েছেন। পাঠক, অনেক তো ইতিহাস কপচানো হলো, বর্তমান নিয়েও তো কথা বলা দরকার! প্রকৃতি কেমন আছে চেরনোবিলে? ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে কি মাদার নেচার? অত্যধিক তেজস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে লড়াই করে, সেই ধ্বংসস্তূপে প্রাণের সঞ্চারণ কি আবার শুরু হলো বলে? এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন।

প্রাণী থেকে উদ্ভিদ যেখানে অনন্য

প্রথমে প্রাণীদের কথায় আসা যাক। প্রাণীদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ এমনভাবে নকশাকৃত যাতে এদের একটিকে ছাড়াও প্রাণীর দেহ একটি একক সত্ত্বা হিসেবে আচরণ করতে পারবে না। অর্থাৎ একজন মানুষ কখনোই মস্তিষ্ক, যকৃত বা পাকস্থলী ব্যতীত জীবন ধারণ করতে পারবে না। এককথায় একে বলা যায়, প্রাণীদেহের ফ্লেক্সিবিলিটি কম। যেকোনো বিরূপ পরিবেশে প্রাণীর নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার দক্ষতা উদ্ভিদের তুলনায় কম। স্বল্পমাত্রার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কারণে প্রাণী কোষে মিউটেশন ঘটে যেতে পারে যার ফলে ক্যান্সার, অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন, কোনো অঙ্গের বৈকল্য দেখা যেতে পারে। বিকিরণের মাত্রা বেশি হলে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

অন্যদিকে উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তার মতো চূড়ান্ত পর্যায়ের জীবননাশকারী পরিস্থিতিতেও উদ্ভিদের অভিযোজনের মুন্সিয়ানা অবাক করার মতো। স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশেও উদ্ভিদ, প্রাণীর চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল।

প্রাণীদের দৈহিক ও আঙ্গিক গঠন অত্যন্ত সুসজ্জিত হওয়ার দরুন এদের জীবনধারা একটি সামগ্রিক সিস্টেমের ন্যায়। অপরদিকে উদ্ভিদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে তাদের চলনের অক্ষমতা। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে তাদের ক্ষেত্রে এই অক্ষমতাই বরং শাপেবর হয়েছে।

চলুন পাঠক, আলোচনার আরও একটু গভীরে যাওয়া যাক। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদ একটি জায়গাতেই তাদের জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য থাকে। এই বাধ্যবাধকতাই পরিণতিতে তাদের অসামান্য অভিযোজন পারদর্শীতার জন্ম দেয়। অর্থাৎ বেঁচে থাকতে হলে, ধরণীর বুকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে প্রাণী যেমন অসংখ্য বিকল্প খুঁজে নিতে পারে, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি হচ্ছে না। মানিয়ে নেওয়াই উদ্ভিদের একমাত্র উপায় বেঁচে থাকার। চেরনোবিল বিস্ফোরণের পরবর্তী বছরগুলোতে সেখানে বসবাসকারী প্রাণী ও উদ্ভিদসমূহের মাঝে অভিযোজনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তেজস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকার পেছনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো এপিজেনেটিক পরিবর্তন।

উদ্ভিদের আচরণ

প্রাণীরা তাদের জীবনচক্রে হয় বাচ্চা প্রসব করে অথবা ডিম থেকে পরবর্তী প্রজন্ম পৃথিবীতে আসে। তাদের খাদ্য গ্রহণ, ঘুমানো এবং প্রাত্যহিক সকল কার্যাবলীর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ও আবশ্যক কাজটি হলো চলাফেরা। ঠিক এই বিষয়টিই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত (একমাত্র ব্যতিক্রম Mimosa )।

প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার প্রসঙ্গে প্রথমেই চলে আসে উদ্ভিদের অসাধারণ পটুত্ব- ‘টিস্যু রিজেনারেশন’। অর্থাৎ যেকোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কোনো গাছ ক্ষতিগ্রস্ত কোষের অভাব পূরণ করতে বিশেষভাবে সক্ষম। ক্যান্সার বা টিউমার আক্রান্ত কোনো মানুষের ক্ষেত্রে অনেকটা অবধারিত চিকিৎসা হলো আক্রান্ত টিস্যু বাদ দেওয়া। কিন্তু এই একই সমস্যার সমাধান উদ্ভিদ করে বেশ চমৎকার উপায়ে। টিস্যু রিজেনারেশন বলতে বোঝায় প্রয়োজনীয় যেকোনো কোষ বা কোষগুচ্ছের নতুন করে জন্ম দিতে পারার ক্ষমতা। স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভিদের কোনো অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি কিংবা দুর্ঘটনার প্রতি যে ধরনের রেসপন্স থাকবে সেটা প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি উন্নততর, অভিনব ও কার্যকরী হবে।

দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর উদ্ভিদের কোষসমূহকে একস্তর বাড়তি সুরক্ষা দিয়ে থাকে, যেটি সম্পূর্ণভাবে প্রাণী কোষে অনুপস্থিত।

এছাড়াও উদ্ভিদের একটি বিশেষ দিক হলো এদের কোষসমূহের অভ্যন্তরীণ বিন্যাস প্রাণীর তুলনায় ততটা সুনির্দিষ্ট না। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত কোষ বা কোষগুচ্ছের বিকল্প হিসেবে তারা খুব সহজেই একটি ‘বাইপাস’ তৈরি করে নিতে পারে, এমনকি সেটি আঘাত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষসমূহের মধ্য দিয়েও সম্ভবপর।

উপসংহার বলে কিছু নেই

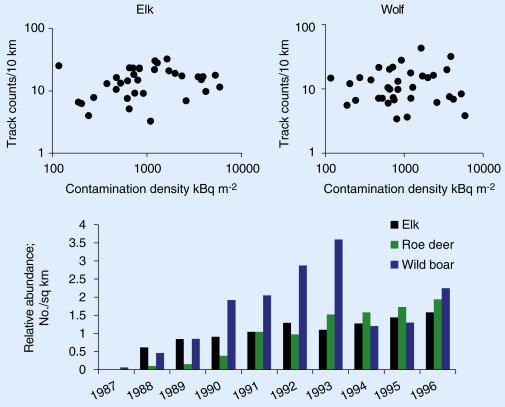

প্রায় ৩ দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনার পর। তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই ‘রেড ফরেস্ট’ ঘোষণাকৃত পরিত্যক্ত বনাঞ্চলে আজ সবুজের সমারোহ। প্রতিটি প্রজাতির নিজস্ব জীবনধারণের ব্যপ্তি বিবেচনায় আনলে এটি স্বীকার করতেই হবে যে, বেঁচে থাকার সময়টা কমে এসেছে পূর্বের তুলনায়। তবে এক্ষেত্রে জীবনের সঞ্চার যে সম্ভব এমনটাই ভাবতে পারেননি বিজ্ঞানীদের অনেকেই।

সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে, উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোর বেশিরভাগই শুধু স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। কিছু উদ্ভিদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতটাই পাল্টে গেছে যে তারা তাদের জীনগত পরিবর্তন সাধন করে ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া এবং সম্ভাব্য বিপদের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে নিয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে, ডিএনএ পর্যায়ে যদি কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী দৃঢ়তাব্যঞ্জক পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে তবে এর চেয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ আর কী-ই বা হতে পারে!

চেরনোবিল বিস্ফোরণ পরবর্তী এই প্রাণের স্পন্দন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বার্তা বহন করে। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে, বিকিরণের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি আরেকটি সুবিধাজনক দিক হলো মানুষের অনুপস্থিতি। দুর্ঘটনার পরপরই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের চতুর্দিকের বিশাল একটি অংশ সম্পূর্ণ জনমানবহীন করে ফেলা হয়।

এক অর্থে একটি ধ্বংসস্তূপকে প্রকৃতির কাছেই সমর্পণ করে আসা হয়। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের পায়ের ছাপ যেখানেই পড়ছে সেখানকার পরিবেশই শোচনীয় হয়ে যাচ্ছে, স্বাভাবিকতা হারাচ্ছে। প্রকৃতি অতি উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সহ্য করতে পারে, ধূলি-ধূসরিত ধ্বংসস্তূপে নতুন করে প্রাণের হিল্লোল জাগাতে পারে। কিন্তু হায়! স্বীয় সন্তান মানুষের উপস্থিতির কাছে সে বড় নাজুক। মনুর সন্তান এতটাই নিষ্ঠুর, এতটাই পাশবিক!

.jpeg?w=600)