রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নোম চমস্কি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ ও বিশ্বখ্যাত চিন্তাবিদ। তিনি নব্য-উদারতাবাদ (নিও-লিবারেলিজম), সাম্রাজ্যবাদ (ইম্পেরিয়ালিজম) ও দুনিয়াজোড়া সামরিক শক্তি, শিল্পখাত ও মিডিয়ার যূথবদ্ধ আগ্রাসনের সমালোচনার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।

নোম চমস্কির এই সাক্ষাৎকারটি ট্রাইকন্টিনেন্টাল ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চের দুজন ফেলো, জিতীশ পি.এম. ও জিপসন জন গ্রহণ করেন, যা গত ১৮ মে ২০২০ তারিখে দ্য ওয়্যার-এ প্রকাশিত হয়।

জিতীশ পি.এম. ও জিপসন জন: পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে ক্ষমতাবান দেশ হয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী কারণে নভেল করোনাভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে ব্যর্থ হলো? এই ব্যর্থতা কোন ক্ষেত্রের– রাজনৈতিক নেতৃত্বের, নাকি (রাষ্ট্রের) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার? এই কোভিড-১৯ সঙ্কটের মাঝেও বাস্তবতা এটাই যে, মার্চ মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘটনা মার্কিন নির্বাচনকে কোনভাবে প্রভাবিত করবে বলে আপনি মনে করেন?

নোম চমস্কি: এসব বুঝতে গেলে একটু পেছনে গিয়ে এই প্যান্ডেমিকের উৎসের দিকে তাকানোটা সমুচিত হবে। এটা অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা নয়। ২০০৩ সালের সার্স (SARS) মহামারীর পর থেকেই বিজ্ঞানীরা ঐ ভাইরাসেরই কোনো ভিন্ন-প্রকরণের আরেকটি ভাইরাসজনিত প্যান্ডেমিক আসার ব্যাপারে অনুমান করছিলেন। কিন্তু জানাটাই তো যথেষ্ট নয়। কাউকে না কাউকে তো এ বিষয়ে কিছু করতে হবে। ঔষধ কোম্পানিগুলোর এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই। তারা বাজারের দিশা অনুযায়ী চলে। আর মুনাফা তো আসে অন্য জায়গা থেকে। সরকার দায়িত্ব নিতে পারতো, কিন্তু নব্য-উদারতাবাদ (নিও-লিবারেলিজম) মতাদর্শ সেই পথ আটকে রেখেছে।

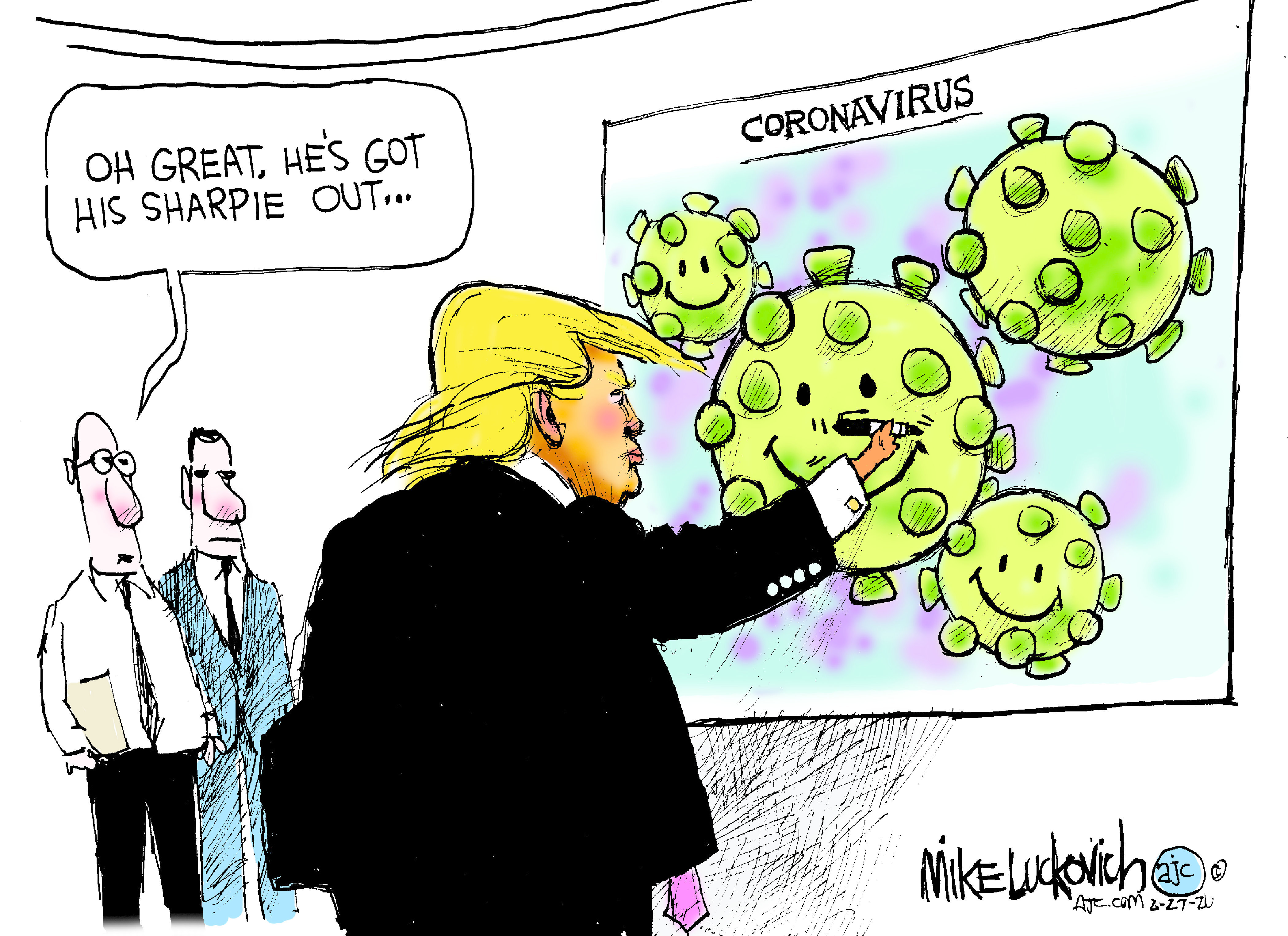

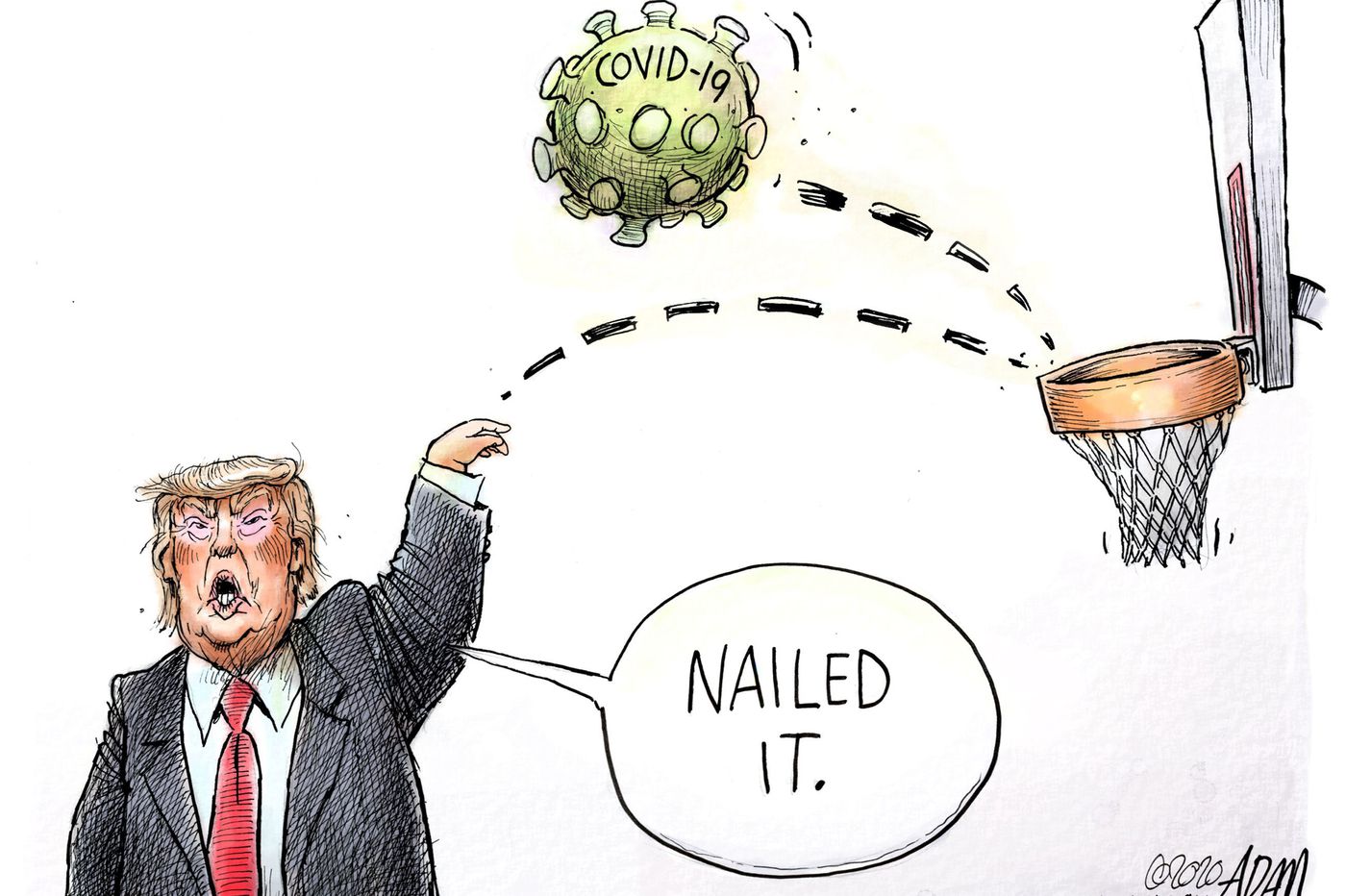

সেন্টার্স ফর ডিজিস কন্ট্রোলের অনুদান ক্রমাগত কমিয়ে দিয়ে, আর অগ্রিম সতর্কবার্তা দিতে সক্ষম সব সরকারি কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে ট্রাম্প অবস্থাকে আরও খারাপ করে ফেলেছেন। এসব কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিদারুণ এক অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। চীনের বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে অসুস্থতা-তৈরি-করা এই ভাইরাসটি শনাক্ত করলেন, এর জিন-সিকোয়েন্স বের করলেন আর জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই যাবতীয় প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেন।

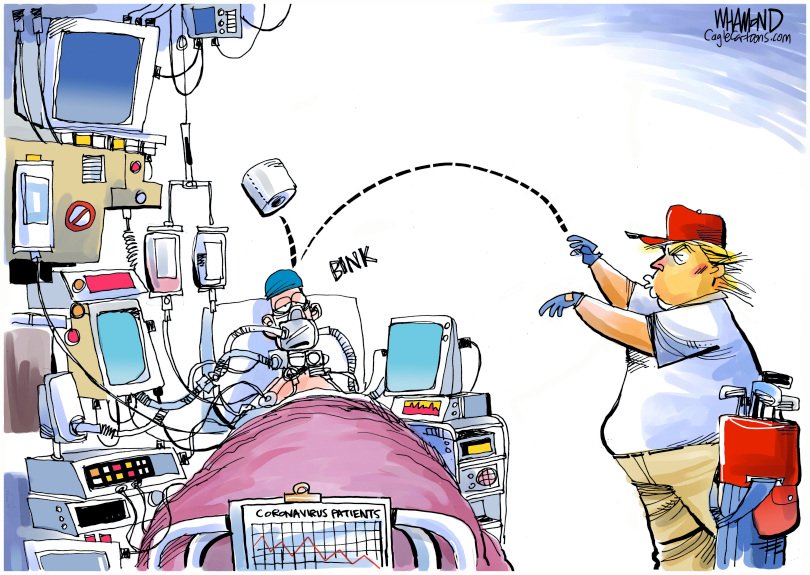

এর প্রেক্ষিতে কয়েকটি দেশ সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে (কোভিড-১৯ এর) সংক্রমণ অনেকটাই আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেললো। অন্যদিকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের ও স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসারদের নিয়মিত সতর্কবার্তায় ট্রাম্প কান দিচ্ছিলেন না। জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে, এটা ফ্লু, এবং একসময় চলে যাবে। শেষে মার্চ মাসে এসে তিনি এ বিষয়ে যখন নজর দিলেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। শত-সহস্র মার্কিন নাগরিক ইতিমধ্যেই মারা গেছেন আর প্যান্ডেমিক চলে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রিমুখী আঘাতে জর্জরিত হলো: পুঁজিবাদী যুক্তি (বা ভাবনা), পুঁজিবাদের নব্য-উদারতাবাদী পাশবিক রূপ আর জনসাধারণের বিষয়ে উদাসীন এক সরকার।

রাষ্ট্রপ্রধান কোনো একটি বিষয়ে কোনো অবস্থান নিলে সেটার কিছু সমর্থনকারী পাওয়া যায়ই। কিন্তু ট্রাম্পের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা দ্রুতই শেষ হয়ে গেল। অদক্ষ আর অপরাধপ্রবণ কাজকর্মের জন্য তার আরেক দফায় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশ দুর্বল। কিন্তু নভেম্বর মাস আসার আগে আরও অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

প্যান্ডেমিকসমূহ নিরীক্ষণ আর প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি আর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করেছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণ আর সরকারি নজরদারির বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা নিজেদের উদ্বেগ জানিয়েছেন। আপনি কি এ বিষয়ে একমত?

নোম চমস্কি: একে অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এমন প্রবণতাসমূহ (আমাদের চারপাশেই) সক্রিয়। বেনিয়াশ্রেণী আর তার সাথে সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ আরো বেশি নিয়ন্ত্রণবাদীতাসহ পূর্বতন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়। আর জনসাধারণ-সংলগ্ন শক্তিগুলো অধিকতর ন্যায়সঙ্গত আর মুক্ত পৃথিবীর পথে যেতে চায়। আখেরে কী ঘটবে সেটা এই (একে অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত) শক্তিগুলির পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ওপরই নির্ভর করছে।

দরিদ্রদের প্রতিশ্রুত উন্নতি সাধনের জন্যে বর্তমানে কোন ধরনের অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? বিভিন্ন দেশের সরকার কি এক নতুনতর সামাজিক-গণতান্ত্রিক দিকে এগিয়ে যাবে, নাকি আরও কঠোরতর মিতব্যয়িতা ও (পতনোন্মুখ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাগুলোর ভেঙে পড়া ঠেকাতে) অধিকতর ভর্তুকি দেয়ার দিকে যাবে?

নোম চমস্কি: কোন ধরনের অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেটা আমাদের জানাই আছে। কথা হচ্ছে বর্তমান সঙ্কটগুলো থেকে কেমন পরিস্থিতি উদ্ভব হবে তা আমাদের জানা নেই। বিগত চল্লিশ বছর ধরে চলে আসা নব্য-উদারতাবাদের পাশবিক পুঁজিবাদের যারা সুবিধাভোগী, তারা বর্তমান প্যান্ডেমিকসহ অপরাপর আরো অনেক কুকর্মের জন্য দায়ী। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে যে সমাজব্যবস্থা তারা গড়ে তুলেছে, উদ্ভুত নতুন পরিস্থিতি যেন (জনসাধারণকে অর্থনৈতিক শাসন-শোষণের দিক দিয়ে) তার থেকেও কঠোর হয় সেজন্য এরা নিরন্তর কাজ করে চলেছে। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে ওদের উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু এটা নিয়তিবদ্ধ কোনো অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নয়।

সম্পূর্ণ ভিন্নতর আর অধিকতর সুন্দর এক পৃথিবী গড়ে তুলতে জনসাধারণ-সংলগ্ন শক্তিগুলো (Popular Forces) নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। যেমন: আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যান্ডার্স আর ইউরোপে (গ্রীসের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী) ইয়ানিস ভ্যারুফাকিসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রোগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশন্যাল গঠিত হয়েছে। এর সাথে এখন গ্লোবাল সাউথ (তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও) নিজেদের শামিল করছে।

মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান সঙ্কট যতই মারাত্মক মনে হোক না কেন, সামনে এর চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি আসছে। এই প্যান্ডেমিক থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো, তবে তা বড়সড় মূল্যের বিনিময়ে। তবে যেভাবে পৃথিবী চলছে সেভাবে চলতে থাকলে, মেরুপ্রদেশের বরফ বা হিমালয়ের হিমবাহের ক্রমশঃ গলতে থাকার ফলে, কিংবা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে আরো অনেক ভয়ানক পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। তার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এক বিরাট অংশ বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে যাবে, আর এজন্য খুব বেশি দূরের ভবিষ্যতে যাবার দরকার হবে না। একেবারে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রগুলো হিসেব-নিকেশ করে আমাদের জানাচ্ছে যে, এখনকার মতো সবকিছু চলতে থাকলে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই পৃথিবী ঐ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

রব ওয়ালেসের মতো মহামারী বিশেষজ্ঞরা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, মুনাফাকেন্দ্রিক পুঁজিবাদের বিস্তার প্রতিনিয়ত বন্যজীবনের বাস্তুতন্ত্রে হানা দিচ্ছে। এর কারণে মানুষ ও বন্যজীবনের বাস্তুতন্ত্রের মাঝে বিরোধ প্রতিনিয়তই বাড়ছে, এবং ফলস্বরূপ মানবদেহে নানাবিধ ভাইরাস সংক্রমণ বাড়ছে। পুঁজিবাদের সংকটসমূহ স্বাস্থ্য সংকটের চেহারায় সকলের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই কারণে আগের ‘স্বাভাবিক’ অবস্থায় মানুষ আর ফিরে যেতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে আপনার ভাবনা কী?

ন্যোম চমস্কি: তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। বন্যজীবকূলের স্বাভাবিক আবাসস্থল ধ্বংস করা আর অস্থিতিশীল পদ্ধতিতে জমি ব্যবহার করার ফলে (কোভিড-১৯ এর মতো) ভাইরাস-সংক্রমণের হুমকি বাড়ছে। এখন পর্যন্ত যা মনে হচ্ছে, এক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছে। লাগামহীন পুঁজিবাদের আত্মঘাতী প্রবণতাগুলো চলমান স্বাস্থ্য সংকটের মাধ্যমে আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। ২০০৩-এ সার্স (SARS) এর পর আরেকটা করোনাভাইরাস মহামারীর সতর্কবাণী জানিয়ে বিজ্ঞানীরা সেটা প্রতিরোধের যথাযথ প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কে সেই দায়িত্ব সম্পন্ন করার ভার নিতে পারত?

আকারে সুবিশাল আর অত্যন্ত ধনী ঔষধ কোম্পানিগুলোর কাছে এই কাজ সুসম্পন্ন করার মতো যথেষ্ট সম্পদ আছে। কিন্তু তারা পুঁজিবাদের যুক্তিসিদ্ধ মুনাফা তৈরির কর্মপ্রক্রিয়ায় সদাব্যস্ত। এ কাজে তো মুনাফা আসবে না! অন্যদিকে (ঔষধ কোম্পানিগুলোর বাইরে) সরকার এই কাজে নামতে পারতো, কিন্তু তারাও নব্য-উদারতাবাদের (নিও-লিবারেলিজম) বেড়াজালে আটকে আছে। এ এমনই (অসহায়ত্বের) শৃঙ্খল, যেখানে বিপুল সম্পদের অধিকারী কর্পোরেট সেক্টর নিজেদের তৈরী সংকটে আটকে পড়লে, শুধুমাত্র সেই সঙ্কট থেকে তাদের মুক্ত করার দায়িত্ব বর্তায় সরকারের ওপর। উদাহরণস্বরূপ এখন যা হচ্ছে। এই ব্যতিক্রম ছাড়া বেসরকারি শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সরকার কখনো নাক গলায় না।

এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে যে, হয়তো বা এখনকার চেয়েও মারাত্মক আরেকটি প্যান্ডেমিক আসতে পারে যার সম্ভাবনা ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে আরও বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা জানেন সেটা মোকাবেলায় কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, কিন্তু কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতে হবে। চোখের সামনে যা ঘটছে তা থেকে শিক্ষা নেবো না, এটা যদি আমরা ভেবে থাকি, তার ফলাফল হবে মারাত্মক।

প্রসঙ্গক্রমে (বলে রাখা ভালো), বড় বড় ঔষধ কোম্পানি আর সরকারই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, এমনটা ভাবা একেবারেই ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে এটাও ন্যায্য প্রশ্ন যে, জনগণের টাকায় বিপুল ভর্তুকি পাওয়া এসব বড় বড় ঔষধ কোম্পানি থাকা আদৌ প্রয়োজন কি না। এই কোম্পানিগুলোকে সামাজিকীকরণ করে শ্রমিকশ্রেণী আর জনসমাজের যৌথ নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনলে এরা অন্তত ব্যক্তিগত ক্ষমতার চৌহদ্দি বাড়ানোর আর পুঁজি কুক্ষিগত করার (নেতিবাচক) প্রবণতার বাইরে গিয়ে গণমানুষের মানবিক প্রয়োজন মেটানোয় একান্তভাবে নিয়োজিত হতে পারতো।

এরকম ভাইরাসের বিরুদ্ধে সার্বিক লড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি প্রয়োজন। কিন্তু আমরা চারপাশে দেখছি জাতিগত বিদ্বেষ আর অভিবাসীদের প্রতি ঘৃণাসূচক পারস্পরিক দোষারোপ, চীনকে হুমকি-ভয় দেখানো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় অনুদান বন্ধ হয়েছে, ইরান আর ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বাড়ছে, চিকিৎসার সরঞ্জামাদি নিয়ে কাড়াকাড়ি। প্যাট্রিক ককবার্ন বলছেন যে এর ফলে মার্কিন আধিপত্যবাদ হ্রাস পাচ্ছে। আপনি কি এর সাথে একমত?

নোম চমস্কি: এসবের অধিকাংশই হচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসনের কদর্য চেহারা আর তার অস্বাভাবিক পঙ্কিল সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ। এছাড়া আরও অনেক দিক আছে, এবং সেগুলো অনেক কিছু প্রকাশও করে। ‘ইউনিয়ন’ শব্দটি বিশেষভাবে নজরে রেখে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কথাই ধরুন। ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাঝে অর্থনৈতিক আর ক্ষমতার দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ জার্মানি কিন্তু বেশ কার্যকরভাবেই এই সংকটের মোকাবিলা করছে। এর অনতিদূরে, দক্ষিণ দিকেরই আরেকটি দেশ ইতালি আবার এই প্যান্ডেমিকে ভীষণভাবে ভুগছে । জার্মানি কি ইতালিকে কোনরকম স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করছে? এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, উত্তর নেতিবাচক। সৌভাগ্যক্রমে কিউবা ইতালিকে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। এটা আন্তর্জাতিকতাবাদের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যদিও প্রথমবারের মতো এরকমটি দেখা যাচ্ছে, তা নয়। কোন ধরনের আন্তর্জাতিকতা আমাদের নিদারুণভাবে প্রয়োজন আর কোন ধরনের স্বার্থপরতা আমাদের ধ্বংস করতে যথেষ্ট– উদ্ভুত পরিস্থিতি তা সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে।

সন্দেহাতীতভাবে ট্রাম্প (প্রশাসন) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মারাত্মক ক্ষতি করছে। কিন্তু তার মতো ব্যক্তিও মার্কিন কর্তৃত্ববাদের/আধিপত্যবাদের গুরুতর ক্ষতি করতে পারে, এই ধারণাটা খুব বাস্তবসম্মত নয় বলেই আমার সন্দেহ। মার্কিন ক্ষমতার (প্রকৃতি) অপ্রতিরোধ্য। সামরিক দিকের বিবেচনায় এই ক্ষমতা অতুলনীয়। বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র রাষ্ট্র যে অন্য দেশের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারে আর যে দেশের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া হয়, ভেতরে ভেতরে যতই বিরোধিতা থাকুক, প্রকাশ্যে তাকে সেটা মেনে চলতেই হয়। তাই ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন [সমঝোতা] নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ‘এই শতকের কর্মসূচি’ দিলো, তখন সেটাই হয়ে দাঁড়ালো বাকি সবার জন্য অনুকরণীয় পরিকাঠামো। অন্য কোনো দেশ এটা প্রকাশ করলে, যদি বা কেউ সেটার দিকে নজর দিতও, প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভেসে আসতো উপহাস আর টিটকারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক সংস্থাগুলো বিশ্বের অর্ধেক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যেকোনো অর্থনৈতিক ক্রম-তালিকায় প্রথম স্থানে বা কখনো কখনো দ্বিতীয়তে অবস্থান পেয়ে থাকে।

অন্যান্য দেশগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অপছন্দ করছে বা তার চেয়েও আরো খারাপ কিছু। কিন্তু তারা একে ভয়ও করে, এবং তা সঠিক কারণেই। বিশ্ব রাজনীতির ময়দানে আসলেই আমেরিকার কোনো গুরুতর প্রতিযোগী নেই।