মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম আমরা যেভাবে শুনেছি বা শিখে এসেছি, তাতেই আমরা অভ্যস্ত। কখনও কি ভেবে দেখেছি এসব নাম আসলো কীভাবে? এর পেছনের কাহিনী কী?

প্রাচীনকালে গ্রিক এবং পরবর্তীতে রোমান ও মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণ যখন মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, হাড় বা মাংসপেশীর নামকরণ করতেন, তখন তারা এমন নাম বেছে নিতেন, যেটি মনে রাখতে সহজ হয়। এক্ষেত্রে তারা শরীরের ঐ অংশটির আকৃতি, গঠন বা কাজ বিবেচনা করে তার সাথে সঙ্গতি রেখেই নাম ঠিক করতেন। কখনও এসব নামকরণে তাদের ধর্মীয় ও আঞ্চলিক বিশ্বাস বা প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীরও প্রভাব দেখা যেতো।

এরকমই কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নামের পেছনের ইতিহাস তুলে ধরতেই আজকের আয়োজন। জানার শুরুটা হোক শরীরের সবার ওপরের অংশ, অর্থাৎ মস্তিষ্ক থেকে।

হিপোক্যাম্পাস

হিপোক্যাম্পাস; source: BrainPedia

মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি সংরক্ষণের সাথে জড়িত একটি অংশের নাম হিপোক্যাম্পাস। গ্রিক ভাষায় যার অর্থ সিন্ধুঘোটক (Seahorse)। মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস এলাকার গঠন দেখতে অনেকটা সিন্ধুঘোটকের মত দেখায় বলেই, মনে রাখার সুবিধার্থে এর এমন নামকরণ।

আইরিস

আইরিস; source: Verywell

আমরা যে একেক মানুষের চোখের একেক রকম রং দেখি, যেমন- কালো, বাদামী, ধূসর বা নীল; এটি মূলত তাদের আইরিসের রং। বিজ্ঞানীরা আট প্রকারের জিন খুঁজে পেয়েছেন, যেগুলো আইরিসের রঙের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই চোখের এই বৈচিত্র্যময় রঙিন অংশটির নাম রাখার জন্যে গ্রিক রংধনুর দেবী আইরিসের নামটিই বেছে নেওয়া হয়েছে।

কিউপিড‘স বো

আমাদের ওপরের ঠোঁটের ঠিক মধ্যাংশের গঠন অনেকটা ইংরেজি ‘V’ আকৃতির হয়ে থাকে। কারোটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায়, কারোটা একটু কম। এই অংশটি সবার কাছে কিউপিড’স বো নামেই পরিচিত। এর আকৃতি থেকেই এই নামকরণের কারণটা আন্দাজ করা যায়।

কিউপিড’স বো; source: Tumblr

রোমান পুরাণে আমরা দেখেছি, প্রেমের দেবতা কিউপিডের হাতে সবসময় তীর-ধনুক থাকে। মনে করা হয়, তার ছোঁড়া তীরে যে ব্যক্তি বিদ্ধ হবে, সে-ই প্রেমে পড়বে। এদিকে চেহারার আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা ঠোঁটের এই অংশটিও ধনুকের মতই বাঁকা। আর আকর্ষণীয় চেহারার সঙ্গে প্রেমের যোগসূত্র সম্পর্কে তো নতুন করে বলার কিছু নেই। তাই কিউপিডের ধনুকের নামেই ঠোঁটের বাঁকা এই অংশের নাম দেওয়া হয়েছে কিউপিড’স বো।

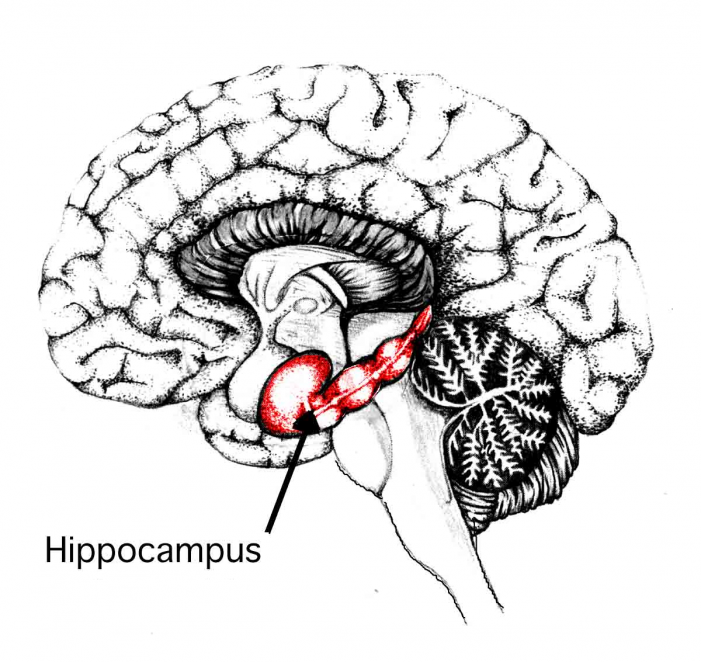

ইউভ্যুলা

ইউভ্যুলা; source: GeekLovesHealth.com

সচরাচর আমরা যেটিকে আলজিহ্বা নামে চিনি, তারই ইংরেজি নাম ইউভ্যুলা। ল্যাটিন ūva (অর্থ: আঙুর) বা uvola (অর্থ: ছোট আঙুরের থোকা) শব্দটি থেকে Uvula শব্দের উৎপত্তি। সত্যিই তো, মুখ হাঁ করলে ছোট্ট, মাংসল আলজিহ্বাকে যেভাবে আমরা মুখের তালু থেকে ঝুলে থাকতে দেখি, গাছ থেকে ঝুলন্ত আঙুরের সাথে তার বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়, নয় কি?

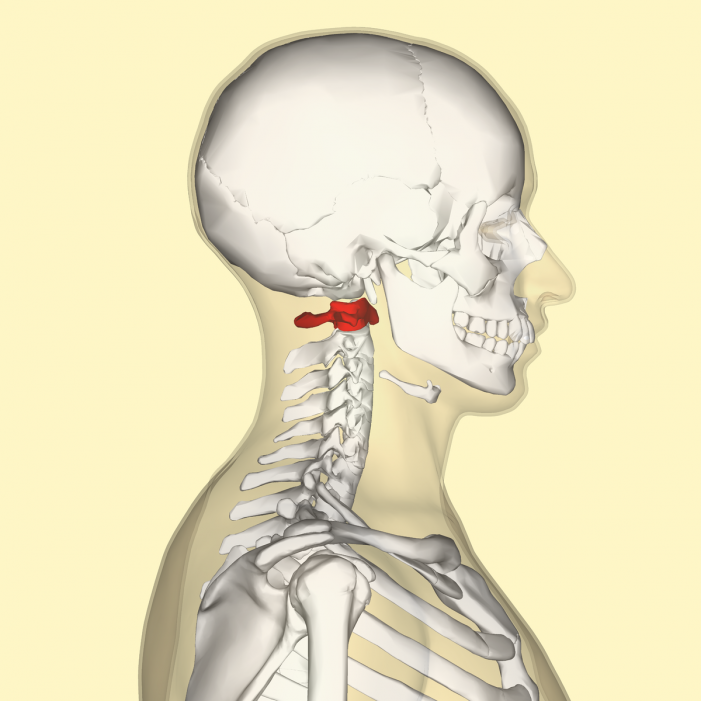

অ্যাটলাস

যে শিরদাঁড়ার সাহায্যে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াই, তা মূলত তেত্রিশটি কশেরুকা পরপর সাজিয়ে তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ওপরের যে কশেরুকাটি মাথার খুলিকে ধরে রাখে, তার নাম অ্যাটলাস।

অ্যাটলাস; source: Wikimedia Commons

গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী, জাপেট ও ক্লাইমিনার পুত্রের নাম অ্যাটলাস। সে টাইটানদের (দানব) সঙ্গে অলিম্পিয়ানদের (দেবতা) যুদ্ধে টাইটানদের পক্ষে অংশ নেয়। টাইটানরা আকৃতিতে বিশাল হলেও অলিম্পিয়ানদের শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রের কাছে তারা পরাজিত হয়। এরপর দেবতা জিউস অ্যাটলাসের জন্যে শাস্তি ঘোষণা করেন গায়া’র (পৃথিবী) কিনারায় দাঁড়িয়ে ইউরেনাসের জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে আজীবন নিজের কাঁধে বহন করতে হবে তাকে। অর্থাৎ কাঁধে পৃথিবী বহন করা যে অ্যাটলাসের ছবি আমরা আধুনিককালে দেখছি, আসলে তা সঠিক নয়। তাকে জ্যোতিষ্কমণ্ডল বহন করার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। আর গ্রিক পুরাণের সেই অ্যাটলাসের মতোই আমাদের ঘাড়ের অ্যাটলাস নামক কশেরুকাটি আমাদের মাথার খুলি ও মস্তিষ্ককে ধরে রেখেছে, তাই এর এমন নামকরণ।

স্নাফ বক্স

স্নাফ বক্স; source: Musculoskeletal Key

খেয়াল করে দেখেছেন কি, আমাদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি যেখানটায় কব্জির সাথে মিশেছে, সেখানে একটা ত্রিকোণাকার নিচু জায়গা আছে? বৃদ্ধাঙ্গুলি পেছনদিকে বাঁকানোর চেষ্টা করলেই জায়গাটা আরও দেবে যায়। এই ছোট্ট জায়গাটুকুর নাম ‘অ্যানাটমিক্যাল স্নাফ-বক্স‘। স্নাফ বক্স মানে হলো নস্যির কৌটা, অর্থাৎ আমাদের শরীরে প্রকৃতিগতভাবেই এক জোড়া নস্যির কৌটা রয়েছে। অবশ্য নস্যি টানার জন্যে নিশ্চয়ই হাতের ওরকম গঠন দেওয়া হয়নি। তবে অতীতে লোকজন হাতের এই নিচু অংশে নস্যি রেখে নাক দিয়ে টেনে তা সেবন করতেন বলেই জায়গাটির নামই হয়ে গেছে স্নাফ-বক্স বা নস্যির কৌটা।

লুন্যুলা

লুন্যুলা; source: Zeppfeed

নখের গোড়ার দিকে সাদা অর্ধচন্দ্রাকৃতির অংশটুকুর নাম লুন্যুলা। জায়গাটির আকৃতির সঙ্গে মিল রেখে ল্যাটিন লুনা (অর্থ: চাঁদ) শব্দটি থেকে লুন্যুলা নাম দেওয়া হয়েছে।

আর্টারি

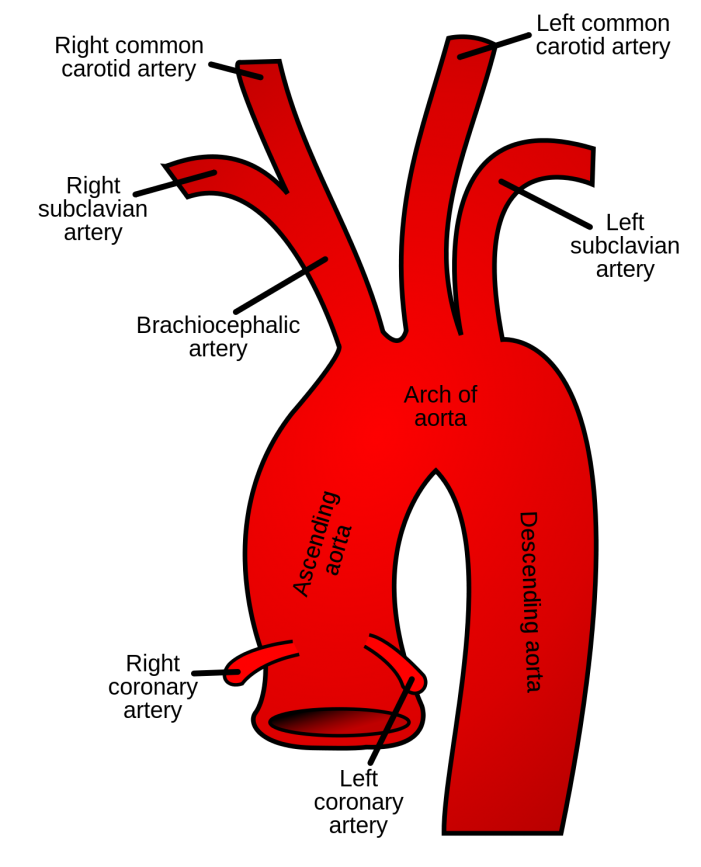

আর্টারি; source: Wikimedia Commons

আর্টারি নামটি এসেছে ল্যাটিন ও গ্রিক শব্দ ‘Arteria’ থেকে, এর অর্থ ‘যা বাতাসকে ধারণ করে’। সাধারণত আর্টারির কাজ হলো পরিশোধিত রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বহন করে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু মৃত্যুর পর তো আর্টারিতে আর রক্ত থাকতো না। তাই প্রাচীনকালের শারীরবিদগণ মনে করতেন, আর্টারি বোধ হয় বায়ুবাহী নালিকা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এর এমন নামকরণ।

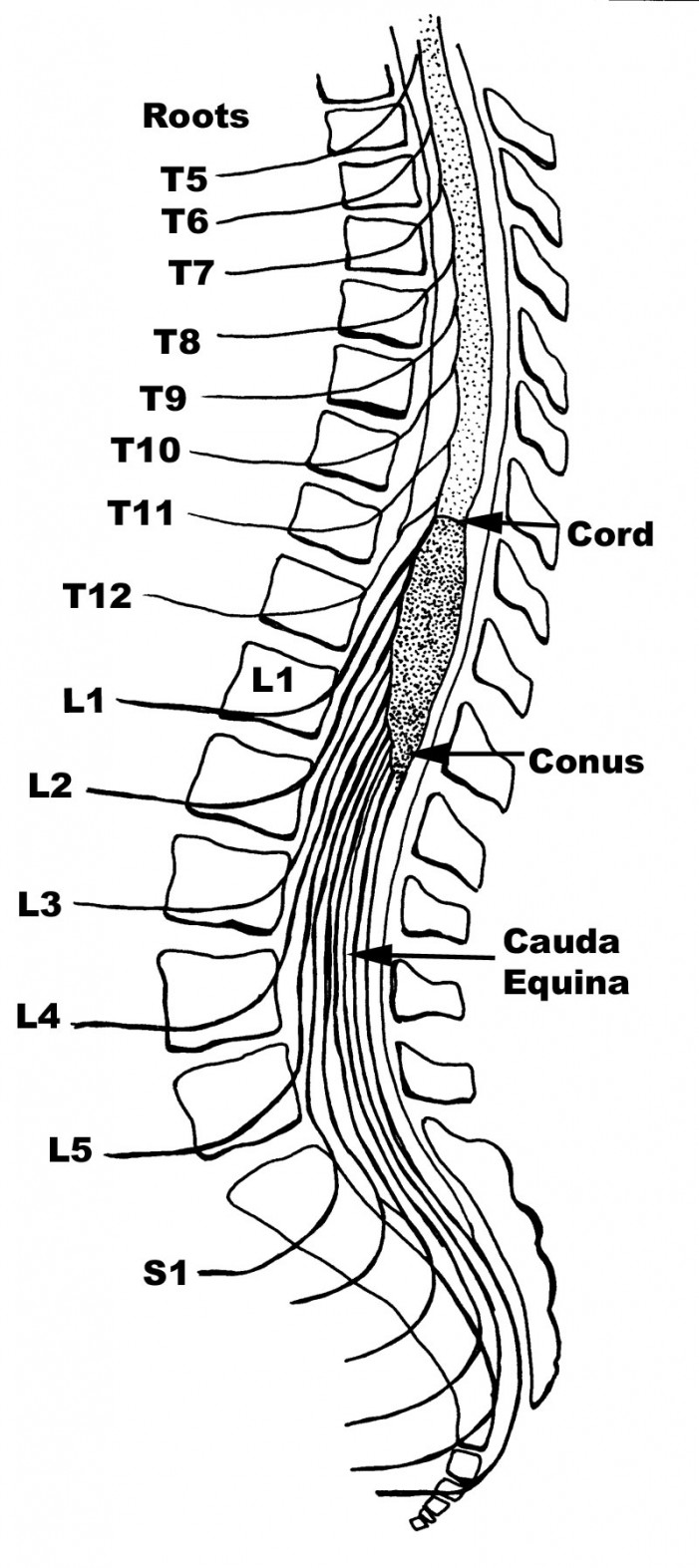

Cauda Equina

Cauda Equina; source: Donald Corenman, MD, DC

ল্যাটিন ভাষায় Cauda Equina অর্থ ঘোড়ার লেজ, কিন্তু মানুষের শরীরে ঘোড়ার লেজ আসবে কোথা থেকে? প্রকৃতপক্ষে এটি এক গুচ্ছ স্নায়ুর নাম। আমাদের সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord) ১ম কশেরুকা পর্যন্ত নেমে এসে এরপর এক গুচ্ছ স্নায়ুতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই গুচ্ছটি দেখতে ঘোড়ার লেজের চুলের গুচ্ছের মত দেখায় বলে একে এই অদ্ভূত নাম দেওয়া হয়েছে।

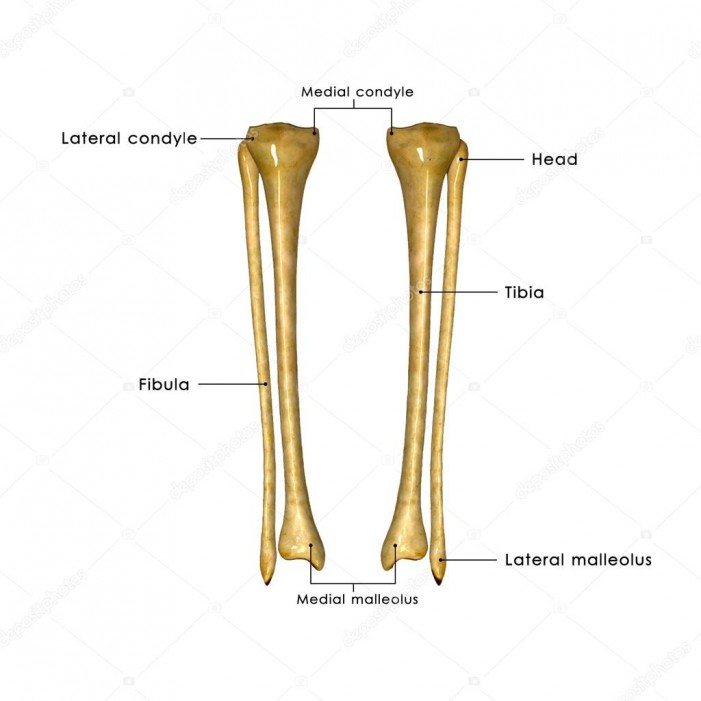

টিবিয়া ও ফিবুলা

ল্যাটিন ভাষায় টিবিয়া বলতে পায়ের নির্দিষ্ট একটি হাড়কে নির্দেশ করা হয়, আবার সেই হাড়ের মত দেখতে একপ্রকার বাঁশিকেও টিবিয়া বলা হয়। কিন্তু কোনটিকে আগে টিবিয়া নামে ডাকার প্রচলন হয়েছিলো, সেই ব্যাপারে কেউ সুনিশ্চিত নয়।

টিবিয়া ও ফিবুলা; source: Depositphotos

ল্যাটিন শব্দ ফিবুলার অর্থ ক্লাস্প বা আঁকড়া। আরো ভালোভাবে বলতে গেলে আমাদের ব্যবহার্য ক্লাস্প বা সেইফটি পিনে যে সূঁচের মত অংশটি থাকে, ফিবুলা বলতে ঐ অংশটিকেই বোঝায়। টিবিয়া ও ফিবুলা হাড় দু’টি আমাদের পায়ে যেভাবে অবস্থান করে, সেটির সাথে ক্লাস্পের গঠনে অনেকটাই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

একিলিস টেন্ডন

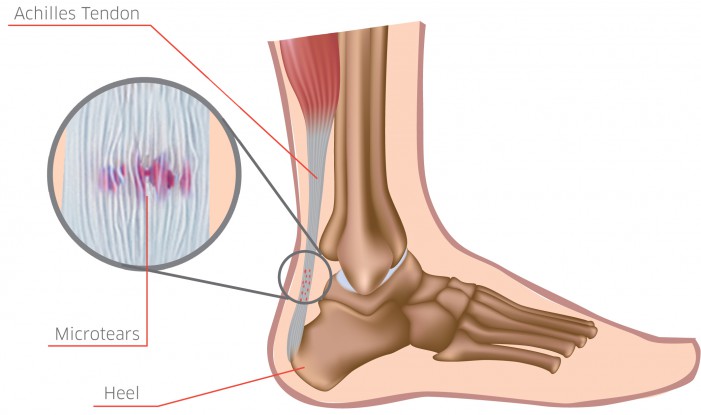

এই টেন্ডনটি পায়ের মাংসপেশীকে গোড়ালির হাড়ের সঙ্গে যুক্ত করে। অবিনশ্বর পরী থেটিস এবং মাইরমিডনের নশ্বর রাজা পিলিয়াসের সন্তান, ট্রোজান যুদ্ধের বীর যোদ্ধা একিলিসের নামানুসারে এই টেন্ডনের নামকরণ হয়েছে।

একিলিস টেন্ডন source: Free Doctor Helpline

এর নামকরণ সম্পর্কে দু’টি কাহিনী প্রচলিত আছে।

একটি হচ্ছে যে, থেটিস তার পুত্র একিলিসকে অমরত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে তার গায়ে অ্যামব্রোজিয়া (দেবতাদের অমরত্ব দানকারী পানীয়) লেপে তাকে আগুনে রেখে দেন, যাতে তার শরীরের নশ্বর অংশগুলো পুড়ে গিয়ে সে অবিনশ্বর হয়ে ওঠে। কিন্তু পিলিয়াস তাকে এ কাজে বাধা দেন এবং একিলিসের গোড়ালির অংশটি পুড়ে যাওয়ার আগেই তাকে আগুন থেকে বের করে আনেন।

অপর এক কাহিনীতে বলা হয়, থেটিস একিলিসের গোড়ালি ধরে তাকে পবিত্র স্টিক্স নদীতে ডুবিয়েছিলেন, যাতে একিলিসের শরীরের যেখানে ঐ নদীর পানির স্পর্শ লাগবে, সেই অংশগুলো অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। দু’টো কাহিনীতেই দেখা যায় একিলিসের গোড়ালি অমরত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

পরবর্তীতে ট্রোজান যুদ্ধ চলাকালে ঐ যুদ্ধের সূচনাকারী প্যারিস, দেবতা অ্যাপোলোর সাহায্য নিয়ে একিলিসের গোড়ালিতে একটি তীর নিক্ষেপ করে। যেহেতু একিলিসের গোড়ালিই তার শরীরের একমাত্র নশ্বর অংশ ছিল, তাই ঐ তীরের আঘাতে একিলিস মৃত্যুবরণ করে। এই পৌরাণিক কাহিনী থেকেই মানুষের গোড়ালির কাছের এই টেন্ডনটিকে ‘একিলিস টেন্ডন’ নামে অভিহিত করা হয়।