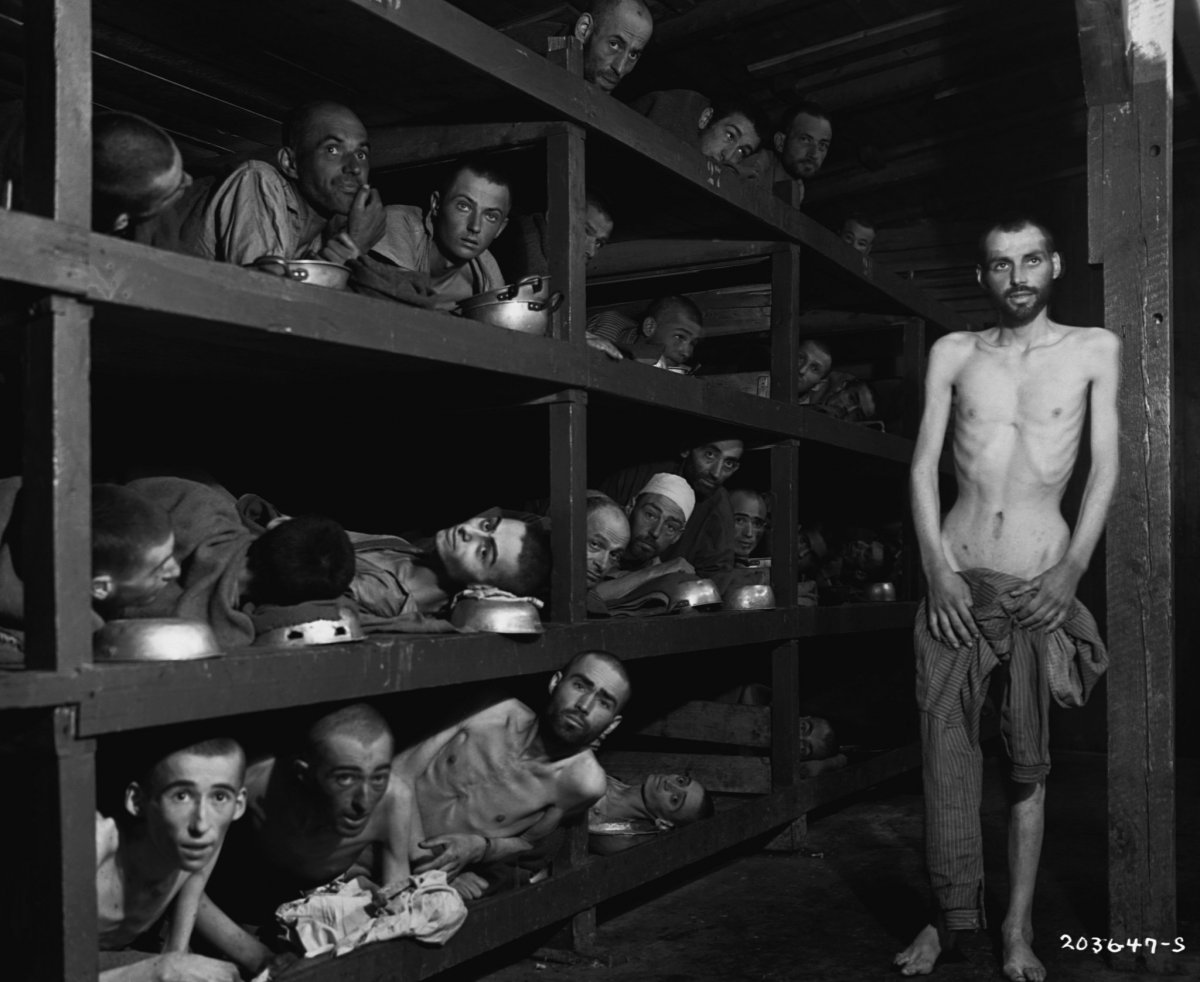

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা শুনলে শুরুতে অল্প যে ক’টি বিষয়ের নাম মাথায় চলে আসে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প তার মাঝে একটি। সেই ক্যাম্পগুলোতে নাৎসি বাহিনী বন্দীদের উপর যেসব নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিলো, তা জানলে আজও বিস্মিত হতে হয়। ভাবতে কষ্ট হয় যে ওরাও মানুষ! কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে বন্দীদের উপর চালানো নানা অত্যাচারের কথাই তুলে ধরা হলো আজকের এ লেখায়।

Source: New Republic

সন্ডারকমান্ডো

জন্ম যখন হয়েছে, মরতে হবে একদিন আমাদের সবাইকেই। আর এ মৃত্যুর পর সবার আগে যে ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খায়, তা হলো মৃতদেহ সৎকার কীভাবে করা হবে? কবর দেয়া কিংবা শবদাহের মতো পদ্ধতির সাথেই আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত। অবশ্য বিভিন্ন সংস্কৃতিতে মৃতদেহ ভক্ষণের রীতি পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে!

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে আনা বন্দীদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করতো সেখানকার নির্মমতার শিকার হয়ে। সেই মৃতদেহের সৎকারের কাজ তো আর পাহারাদার নাৎসি সেনারা করতো না। সেই কাজটিও করানো হতো অন্যান্য বন্দীদের দিয়েই। তাদেরকেই বলা হতো সন্ডারকমান্ডো। মৃতদেহের সৎকারের ব্যাপার যে সবসময় প্রথামাফিক হতো, তা কিন্তু নয়। অনেক মৃতদেহ পুড়িয়েও ফেলা হতো। যদি সেই মৃত ব্যক্তি স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার করতেন, তাহলে ছাই ঘাটাঘাটি করে সেনাদের জন্য স্বর্ণের দাঁতটি পর্যন্ত খুঁজে বের করা লাগতো সন্ডারকমান্ডোকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হেনরি মেন্ডেলবম কাজ করতেন একজন সন্ডারকমান্ডো হিসেবে; Source: Wikimedia Commons

তবে এখানেই শেষ নয়। নাৎসি সেনারা যে বন্দীদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলছে, এটা তো দেখে ফেলতো সন্ডারকমান্ডোরা। তাই তাদেরকে বিবেচনা করা হতো ‘Geheimnisträger’ তথা গোপন খবর জানে এমন ব্যক্তি হিসেবে। আর এত স্পর্শকাতর গোপন খবর জানা ব্যক্তিদের খুব বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখাটা নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করতো না হিটলার বাহিনী। তাই কয়েক মাস পরপরই বিনা নোটিশে তাদেরকেও পরপারে পাঠিয়ে দেয়া হতো। অধিকাংশ সময় এমন হতো যে, একজন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সন্ডারকমান্ডো আসলে তার জায়গায় আগে কাজ করা সন্ডারকমান্ডোর ছাই-ই হাতড়ে বেড়াচ্ছেন!

ট্রেন যাত্রা

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে ছিলো হাজার হাজার বন্দীর বসবাস। তাদেরকে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা হতো। এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে তো আর সাধারণ গাড়িতে করে আনা সম্ভব না। এজন্য ব্যবহার করা হতো ট্রেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে বিপুল সংখ্যক জনগণকে এভাবে ধরে আনাটা পৃথিবীর ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে। ট্রেনের প্রতি বগির ধারণক্ষমতা যেখানে থাকতো পঞ্চাশ জনের মতো, সেখানে চাপাচাপি করে তোলা হতো প্রায় দু’শ জনকে। দেখে মনে হতো সেখানে যেন মানুষ না, বরঞ্চ গরু-ছাগলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

Source: Daily Mail

দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই টুকটাক খাদ্য-পানীয় এবং আবহাওয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কাপড়চোপড় নিয়ে বের হই। ভাগ্য বিড়ম্বিত সেই মানুষগুলো তেমন সুযোগ পেত না। তাড়াহুড়োর মাঝে হাতের কাছে যা পেত তা নিয়েই তাদেরকে ছেড়ে যেতে হতো এতদিনের চেনা বাড়িঘর। ট্রেনেও জুটতো না বেঁচে থাকার জন্য দরকারি খাবারদাবার। অনাহারে-অর্ধাহারে আর প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রয়োজনীয় পোশাকাদির অভাবে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়তো অনেকে। কর্ফু থেকে বন্দীদের নিয়ে এসেছিল এমনই এক ট্রেন। আঠারো দিন পর যখন সেটি গন্তব্যস্থলে পৌছলো, তখন দরজা খুলে নাৎসি বাহিনীর সেনারা দেখে যে ভেতরে থাকা সবাই-ই মারা গিয়েছে!

সঙ্গীত এবং মানসিক শাস্তি

সারাদিনের কর্মব্যস্ততা যখন আমাদের কর্মক্ষমতাকে নামিয়ে আনতে থাকে, তখন আমরা সবাই দ্বারস্থ হই সঙ্গীতের। কেউ কেউ গুনগুনিয়ে পছন্দের গানের কয়েক লাইন গাইতে থাকে, কেউ আবার কানের মাঝে ইয়ারফোন গুঁজে শুনতে থাকে পছন্দের শিল্পীর গাওয়া খুব পছন্দের কোনো গান। অর্থাৎ গান আমাদের অধিকাংশের কাছেই অনুপ্রেরণা, নব উদ্যমে জেগে ওঠার শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

Source: The Stanford Freedom Project

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আসা বন্দীদের বেলায় এমনটা বলা যাবে না। বলা হয়ে থাকে- “শারীরিক শাস্তির চাইতে বহুগুণ ভয়ঙ্কর হলো মানসিক শাস্তি”। বন্দীত্বের একেবারে প্রথম মুহুর্ত থেকেই কথাটা বুঝতে শুরু করতো তারা। যখন তারা ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকতো, তখনই আশেপাশে থেকে বাজনা বাজাতো একদল বাদক। অবশ্য ‘বাজাতো’ না বলে ‘বাজাতে বাধ্য করা হতো’ শব্দগুলোই এখানে বেশি খাটে। কারণ বাদকদলের সদস্যরাও হতো সেখানে আগে আসা বন্দী। নতুন বন্দীদেরকে সেই বাদ্যের তালে তালে মার্চ করে এগোতে হতো, গলা মেলাতে হতো সেসব গানের সাথে। একদল মানুষ নিশ্চিত মৃত্যূর পথে এগিয়ে যাচ্ছে মার্চ করে, গান গেয়ে- দৃশ্যটি যে কতটা করুণ তা সহজেই অনুমেয়।

গ্যাস চেম্বারে যখন বন্দীদের মারা হতো, তখনো কখনো কখনো বাজানো হতো সঙ্গীত। বাজনার উচ্চশব্দের মাঝে হারিয়ে যেত হতভাগাদের আর্তনাদ। বাদকদলের সদস্য সেই বন্দীদেরকে যুদ্ধের বহুদিন পরেও সেসব স্মৃতি তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।

অনাহার-অর্ধাহার ও ডার্ক সেল

বন্দীদের যখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আনা হতো, তখন থেকে শুরু হতো তাদের অনাহারী জীবনের সূত্রপাত। এরপর থেকে যতদিন তাদের ক্যাম্পগুলোতে থাকা লেগেছে, ততদিন এটাই ছিলো তাদের নিত্যসঙ্গী।

স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য একজন মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় যা যা থাকা প্রয়োজন, তার ছিটেফোঁটাও বরাদ্দ ছিলো না তাদের জন্য। বন্দীদের কাছ থেকে জানা যায় কাঠের মিহি গুড়া থেকে তৈরি পাউরুটি, রোগাক্রান্ত ঘোড়ার মাংস থেকে তৈরি সসেজ আর অত্যন্ত নিম্নমানের চা থাকতো অধিকাংশ বন্দীর খাদ্য তালিকায়।

Source: Wikimedia Commons

খাদ্যের এ অপ্রতুলতা তাদের স্বভাবে এনে দিয়েছিল পরিবর্তন। ক্ষুধার জ্বালায় উত্তপ্ত পেটকে শান্ত করতে কখনো কখনো তারা নিজেদের মৃত সঙ্গীদের খাবার চুরি করে খেয়েছে। অবস্থা যখন আরো খারাপ হয়েছে, তখন ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া পচা-বাসি খাবারও খেয়েছে অনেকে।

খাবারের এ কষ্ট আরো মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে নির্যাতনের সময়। যদি কোনো বন্দীর কোনো দোষ ধরা পড়তো, তাহলে শাস্তি হিসেবে কখনো কখনো তাকে খাদ্য-পানি ব্যতীত একটি ঘরে বন্দী করে রাখা হতো, যতদিন না তার মৃত্যু হচ্ছে ততদিন! এ নির্মমতা একদিকে যেমন বন্দীকে ধুঁকে ধুঁকে মারতো, তেমনি অন্যদের কাছেও বয়ে নিয়ে যেত ভয়ঙ্কর এক বার্তা। অসউইৎজ ক্যাম্পের তের নাম্বার ব্লক তো হয়ে গিয়েছিলো মৃত্যুরই প্রতিশব্দ। যদি কেউ কয়েকদিন অনাহারে থাকার পর সৌভাগ্যক্রমে বেঁচেও যেত, তবে হয়তো তার ভাগ্যে জুটতো অন্য কোনো উপায়ে মৃত্যু।

Source: Travel Addicts

ক্যাম্পগুলোর এক আতঙ্কের নাম ছিলো ‘ডার্ক সেল’। সেখানে থাকতো না কোনোরুপ আলো-বাতাসের চলাচল। একজন বন্দীকে সেখানে রেখে আসার পর খুব বেশিক্ষণ আর পৃথিবীর অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারতো না সে। সেলের ভেতরে থাকা অক্সিজেন ফুরিয়ে গেলেই বেজে যেত তার বিদায় ঘন্টা।

অমানবিক পরীক্ষা

Source: pbs.org

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে আনা বন্দীদের উপর নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলো সেখানকার চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। এখন চলুন তেমন কিছু পরীক্ষা সম্পর্কেই সংক্ষেপে জানা যাক

- ডাকাউ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীদের উপর রক্ত জমাট বাঁধা সংক্রান্ত পরীক্ষা চালান ডাক্তার সিগমুন্ড র্যাশার। এজন্য গুলি করা হতো বন্দীর বুকে আর ঘাড়ে, জীবন্ত কেটে নেয়া হতো শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

- সালফোন্যামাইড পরীক্ষায় বন্দীর পায়ের কিছু অংশ কেটে সেখানে ব্যাক্টেরিয়ার মিশ্রণ ঘষে লাগানো হতো।

- বার্কন’, ডাকাউ আর অসউইৎজ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীদের উপর চালানো হতো নিম্ন তাপমাত্রা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা।

এজন্য বন্দীদেরকে উলঙ্গ করে বরফপূর্ণ চৌবাচ্চা কিংবা হিমশীতল পানিতে ডুবিয়ে রাখা হতো। কখনো আবার বাইরের মারাত্মক ঠান্ডা আবহাওয়ায় সেই অবস্থাতেই ছেড়ে দেয়া হতো। অধিকাংশ বন্দীই এতে মারা যেত। যারা বেঁচে যেত, তারা হয়তো তাদের মৃত সঙ্গীদের সৌভাগ্যবান ভাবতো। কারণ সেই পরিস্থিতিতে কেবলই জ্ঞান হারিয়ে বেঁচে যাওয়াদের উপরই শুরু হতো আসল পরীক্ষা।

পুনরুজ্জীবিত করতে বন্দীদের মারাত্মক উত্তপ্ত সানল্যাম্পের নিচে রাখা হতো যাতে পুড়ে যেত তাদের চামড়া। শরীর উত্তপ্ত করতে তাদেরকে কোনো নারীর সাথে দৈহিক মিলনে বাধ্য করা হতো। এরপর তাদের গরম পানি পান করানো হতো কিংবা চুবানো হতো গরম পানিতে।

- আগ্নেয় বোমার পরীক্ষায় বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত ফসফরাস দিয়ে বন্দীর শরীর পুড়িয়ে দেয়া হতো।

- মানবদেহে বিভিন্ন বিষের কার্যকারিতা বোঝার জন্য বুখেনওয়াল্ড কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দীদের খাবারে বিষ মেশানো হতো।

- ম্যালেরিয়া এক্সপেরিমেন্টে সুস্থ বন্দীদের শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করানো হতো। এরপর নাৎসি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে চলতো রোগীদের উপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অনেকেই এ সময় মারা যায়। যারা বেঁচে যায়, তাদেরও সহ্য করতে হয় নিদারুণ কষ্ট। অনেকে সেসব ওষুধের প্রভাবে চিরতরে পঙ্গুও হয়ে গিয়েছিলো।

- উচ্চতা সংক্রান্ত পরীক্ষায় বন্দীদেরকে নিম্ন-চাপ সম্বলিত এমন একটি কক্ষে রাখা হতো যার অবস্থা হতো অনেকটা ২১,০০০ মিটার (৬৮,০০০ ফুট) উচ্চতার মতো। এ পরীক্ষার মাঝে দিয়ে যাওয়া অধিকাংশ বন্দীই মারা গিয়েছিলো। যারা বেঁচে ছিলো, তাদের শারীরিক অবস্থারও মারাত্মক অবনতি ঘটেছিলো।