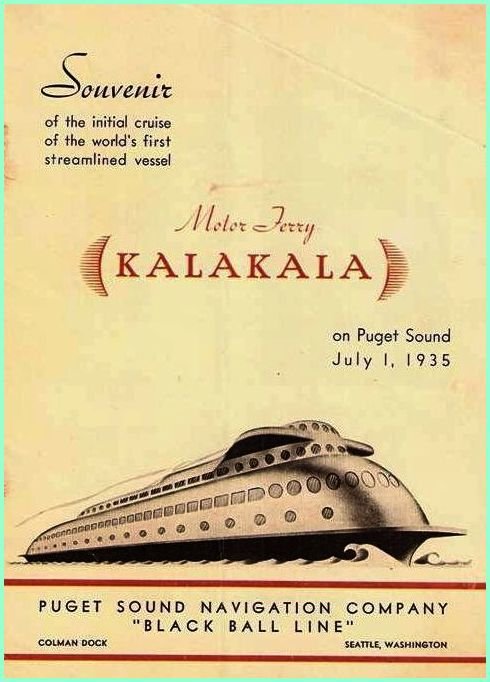

জলপথে মানুষ আর যানবাহন পারাপারের জন্যে ফেরির প্রচলন শুরু হয় সেই ১৮১১ সালে। বিশাল আকারের সব সেতু দু’পাশের স্থলকে একসাথে জুড়ে দেয়ার আগপর্যন্ত মানুষ এবং তাদের যানবাহন পরিবহনের জন্য এই ফেরিই ছিল একমাত্র ভরসা। রোজকার পারাপারের জন্যে আদর্শ জলযান হলেও এর বাহ্যিক গঠন নিয়ে ভিন্ন ধারার কিছু করার প্রয়াস ইতিহাসে খুব বেশি দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ‘এম.ভি কালাকালা’ নামের ফেরিটি।

‘কালাকালা’ শব্দটি মূলত এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিলুপ্ত প্রায় ভাষা চিনুক জারগন থেকে। সেই ভাষায় কালাকালা শব্দের অর্থ হচ্ছে পাখি (মতান্তরে উড়ন্ত পাখি)। দেখতে ঠিক পাখির মতও না হলেও ফেরিটির অসাধারণ নির্মাণশৈলী আর চোখধাঁধানো রঙ মানুষের নজর কাড়তে খুব বেশি সময় নেয়নি। বাইরের সাথে মিল রেখে কালাকালার ভেতরের সাজসজ্জাও করা হয়েছিল একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে। সব মিলিয়ে সে সময়ের অন্যতম এক জলযানে পরিণত হয় এম.ভি কালাকালা। এর জনপ্রিয়তা একসময় এতটাই বেড়ে যায় যে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ছবি তোলা স্থাপনার মধ্যে আইফেল টাওয়ারের পরেই দ্বিতীয় অবস্থানে বলা হত এম.ভি কালাকালার কথা।

ওয়াশিংটনের প্যুযেট সাউণ্ড নৌপথে ১৯৩৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনের কাজে নিয়োজিত ছিল ফেরিটি। অনেক কারণেই কালাকালা সময়ের চাইতে এগিয়ে ছিল। চিরাচরিত নকশার বাইরে ভিন্ন নির্মাণশৈলীতে তৈরি করা প্রথম জলযান ধরা হয় একে। বেসামরিক জলযান হিসেবে প্রথম রাডার ব্যবহারের অনুমতি পায় ফেরিটি। যে কারণে এর রাডার লাইসেন্স নম্বর হয় ০০১।

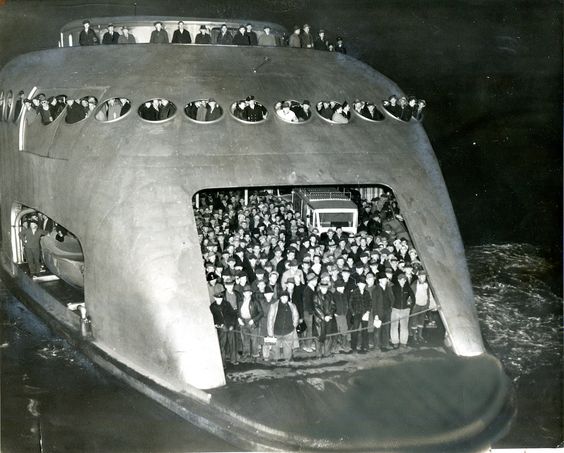

যেখানে অন্য সব জলযানে ধাতুর টুকরো জোড়া দিতে গজাল ব্যবহার করা হত, সেখানে কালাকালায় প্রথমবারের মতও ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক ওয়েল্ডিং। এর পাঁচটি ডেক মিলিয়ে ২,০০০ লোক ধারণ করতে পারত। যাত্রাপথে বাইরের দৃশ্য উপভোগ করার জন্য কালাকালায় ছিল তিনটি বিশেষ কক্ষ। রোদ পোহাবার আলাদা ডেক ছাড়াও ছিল বিখ্যাত অশ্ব ক্ষুরাকৃতির খাবার কাউন্টার। মহিলা যাত্রীদের বসার জন্য বিশেষভাবে নির্মাণ করা অংশের রঙ ছিল খয়েরি মেশানো। সাধারণ ডেকে যাত্রীদের বসার জন্য এতে ছিল ৫০০ ভেলভেটে মোড়ানো আরামদায়ক চেয়ার। এছাড়া নিচের ডেকে ফেরির কর্মীদের জন্য লকার, গোসল করার ব্যবস্থা এবং পুরুষ যাত্রীদের জন্য বিশেষ বসবার ব্যবস্থার সাথে বারও ছিল। এর ভেতরের আর বাইরের নির্মাণশৈলীর চমক সবাইকে এতটাই মুগ্ধ করে যে, সে সময়ের বাকি সব জলযানকে পেছনে ফেলে কালাকালা ইতিহাসে জায়গা করে নেয় অনায়াসে।

এম ভি কালাকালা ফেরিকে এক হিসেবে কাল্পনিক পাখি ফনিক্সের সাথেও তুলনা করা যায়। কারণ ফনিক্স পাখি যেমন আগুনে পুড়ে আবারো নতুন জীবন লাভ করে বলে গল্পে আছে, তেমনি এম ভি কালাকালাও কিন্তু নির্মিত হয় আগুনে পুড়ে যাওয়া এক ফেরির অবশিষ্টের উপরই। টি.ই.ভি পেরাল্টা নামের সেই মূল ফেরিটি তৈরি করা হয় ১৯২৬ সালে। বাষ্পীয় ইঞ্চিনচালিত সেই ফেরিটি ছিল বেশ বিলাসবহুল। কিন্তু তৈরির পর থেকেই এর সাথে একের পর এক অঘটন ঘটতেই থাকে। এই অঘটনের শুরু একেবারে পানিতে নামার সময় থেকেই।

প্রথমবার পানিতে নামানোর সময় মাঝপথে আটকে যায় পেরোল্টা। এরপর এখানে ওখানে অন্য জলযানের সাথে সংঘর্ষের কারণে বের কয়েকবার মেরামতের জন্য ডকে ফেরা লাগে তাকে। ১৯২৮ সালে ওকল্যান্ড যাবার পথে এর নিচের ডেক হঠাৎ করেই পানিতে ডুবে যেতে শুরু করে। বন্দরের কাছে আসতে আসতে নিচের ডেকের প্রায় পাঁচ ফুট পানিতে তলিয়ে যায়। এ কারণে ত্রিশজনের মতও যাত্রী পানিতে পড়ে যায়, যাদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত শীতল পানির কারণে জমে গিয়ে পাঁচজনের মৃত্যুও ঘটে। কী কারণে ফেরিটি ডুবতে শুরু করেছিল এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা না গেলেও পেছনের অংশের তুলনায় সামনের দিকে ওজন বেশি হয়ে যাওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

সর্বশেষ দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৩ সালের মে মাসে। রাতে ডকে বাঁধা অবস্থায় থাকা পেরোল্টায় দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করলে এর উপরিভাগের কাঠামোর প্রায় পুরোটাই পুড়ে যায়। যদিও এর পানির নিচে থাকা অংশ পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু চলাচলের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়ে পেরোল্টা। ক্যাপ্টেন অ্যালেক্সান্ডার পিবডি যুগান্তকারী নৌযান বানানোর জন্য তখন ঘুরছিলেন সেই বন্দরের কাছেই। পুড়ে যাওয়া পেরল্টাকে তিনি নিলামে কিনে নেন। কারণ তিনি জানতেন, পানির নিচের অক্ষত অংশের উপর তার নতুন কাঠামো তৈরি করতে যত না খরচ পড়বে, এর থেকে অনেক বেশি খরচ পড়বে পানির নিচের এই অংশটি নিজেরা তৈরি করতে।

কালাকালার তৈরির কাজ শুরু করে প্যুযেট ন্যাভিগেশন কোম্পানি। উড়োজাহাজ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে লুইস প্রক্টর নামের বোয়িং কোম্পানির একজন ইঞ্জিনিয়ার একটি আধুনিক এবং ব্যতিক্রমী নকশার প্রস্তাব করেন ফেরির নতুন কাঠামোর জন্য। যদিও সেই নকশায় পরিবর্তন আনা হয়। একে একে আরও অনেক নকশা যাচাই এবং সংশোধনের পর নির্মিত হয় ফেরিটির কাঠামো। কিন্তু ঠিক কার নকশা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল কালাকালা এই বিষয়ে ইতিহাসে ধোঁয়াশা থেকেই যায়।

উড়োজাহাজের মতোই বাতাসের ঘর্ষণ বাঁচিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলার মতো অবয়ব দেয়া হয় একে। এর নিয়ন্ত্রণ অংশটিও তৈরি করা হয় উড়োজাহাজের নাকের ঠিক পেছনে থাকা ককপিটের সাথে মিল রেখেই। এমনকি ব্রিজের দুই পাশে ডানার মতও অংশ জুড়ে দেয়া হয় কেবলমাত্র উড়োজাহাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্যই। কালাকালার এই পুরো অংশটি নির্মাণ করা হয় তামার পাত ব্যবহার করে। যদিও ধাতুর তৈরি এই বিশেষ অংশের কারণে কম্পাসের কাঁটা ঠিকমতো কাজ করবে কি না এ বিষয়ে নির্মাণকারীদের মনে সংশয় রয়ে গিয়েছিল। ৩০০০ অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল ইঞ্জিন বসানো হয় কালাকালায়, যা কি না সে সময়ের যেকোনো ফেরিতে বসানো সবচেয়ে ক্ষমতাধর ইঞ্জিন ছিল। সব শেষে একে রাঙানো হয় ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়াম রঙে। দেখতে আকর্ষণীয় হলেও গঠনগত পরিবর্তনের কারণে এতে কিছু দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল যানবাহন নেয়ার ধারণক্ষমতা কমে যাওয়া এবং ফেরির পুরো কাঠামো জুড়ে প্রবল ঝাঁকুনি সৃষ্টি হওয়া। একবার চলতে শুরু করলে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ানোর মতো ঝাঁকুনি সব যাত্রীদেরই অনুভব করতে হত।

১৯৩৫ সালের ৪ জুলাই পানিতে ভাসে কালাকালা ফেরিটি। সাধারণ যাত্রী পারাপারের বাইরে একে ‘মুন লাইট ক্রুজ’ হিসেবেও ব্যবহার করা হত, যেখানে নাচ-গানের সাথে সমুদ্র ভ্রমণ উপভোগ করতে পারত যাত্রীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিয়াটল থেকে ব্রিমারটন পর্যন্ত পথে জাহাজ নির্মাণের কর্মী এবং নৌ সেনাদের পরিবহন করত এম ভি কালাকালা। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি এসে এম ভি কালাকালার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করে। কিন্তু তবু যাত্রী পরিবহনের কাজে নিয়োজিত থাকে ফেরিটি। সিয়াটলের ১৯৬২ সালের ‘বিশ্ব মেলা’তে দর্শণার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুও ছিল এই কালাকালাই।

অবশেষে ১৯৬৭ সালে যাত্রী পরিবহন সেবা থেকে অবসরে যায় এম ভি কালাকালা। ত্রিশ বছরের বেশি সময় সিয়াটল থেকে ব্রিমারটন এবং মাঝে মাঝে ভিক্টোরিয়া থেকে অন্যান্য পথেও যাত্রী পরিবহন করে এই ফেরি। কালাকালায় কাজ করা কর্মীরা একে যেমন ভালবাসত, তেমনি অনেক সময় অপছন্দও করত। এর অনন্য গঠন আর বিশ্বজোড়া সুনামের কারণে তারা যেমন গর্ববোধ করত, তেমনই প্রায় মাইল সমান দৈর্ঘের কাঠামো ঘষে পালিশ করতে অপছন্দও করত। ফেরি চালানোর দায়িত্বে থাকা অফিসারদের অবস্থাও ছিল অনেকটা একই রকম। কারণ, এমন বিশেষায়িত ফেরি নিজে চালাতে পারার কারণে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত তারা। কিন্তু দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং তখনকার জেটিগুলো এই বিশেষ ফেরি ভেরার জন্যে উপযুক্ত না হবার কারণে তাদের সময় আতঙ্কেও থাকতে হত।

যাত্রীবাহী ফেরি হিসেবে কর্মজীবন শেষ করার পর বেশ কয়েকবার হাতবদল হয় এম ভি কালাকালার মালিকানার। প্রথমে একে বিক্রি করা হয় সামুদ্রিক খাবার প্রস্তুতকারী এক কোম্পানির কাছে। কালাকালাকে আলাস্কায় নিয়ে আসা হয় কারখানার জাহাজ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। সত্তরের দশকে কোডিয়াক উপকূলে একে চিংড়ির প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে ব্যবহার করা হয়। এ সময় এর ভেতরের পুরাতন সাজসজ্জা খুলে ফেলে নিজেদের কাজের উপযোগী করে তৈরি করে নেয়া হয়। এরপর বহু বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার পর এম ভি কালাকালকে সিয়াটেলে ফিরিয়ে আনা হয় ১৯৯৮ সালে। কিন্তু নতুন মালিকের একে মেরামত কিংবা সংস্কার করার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় পরিত্যক্তই থেকে যায় কালাকালা।

২০০৪ সালে আবারও মালিকানা পরিবর্তন হয় এবং ফেরিটিকে প্রথমে নিয়ে আসা হয় নেয়াহ’বে-তে, এবং পরবর্তীতে টাকোমাতে। কিন্তু একে নতুন করে ঢেলে সাজাবার পরিকল্পনা আরও একবার বাতিল হয়ে যায়। ২০১১ সালে কোস্টগার্ডরা একে নৌ চলাচলের পথে বিপত্তি সৃষ্টিকারী হিসেবে ঘোষণা করে। ২০১২ সালে এর সর্বশেষ মালিক এম ভি কালাকালাকে কিনে নেয় মাত্র ৪০০০ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে। অবশেষে ২০১৫ সালের প্রথমদিকে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানো এই ফেরিটিকে ভেঙে ফেলা হয়। এভাবেই অতীতের মানুষের দেখা ভবিষ্যতের এই ফেরির ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।