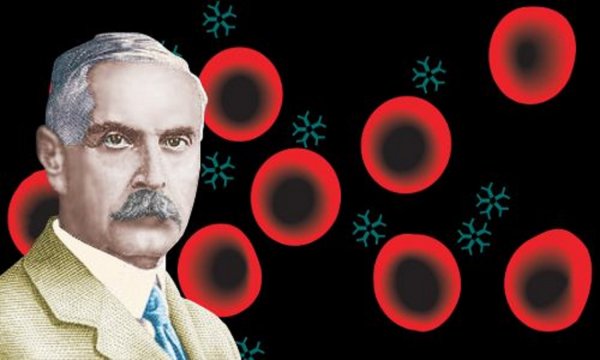

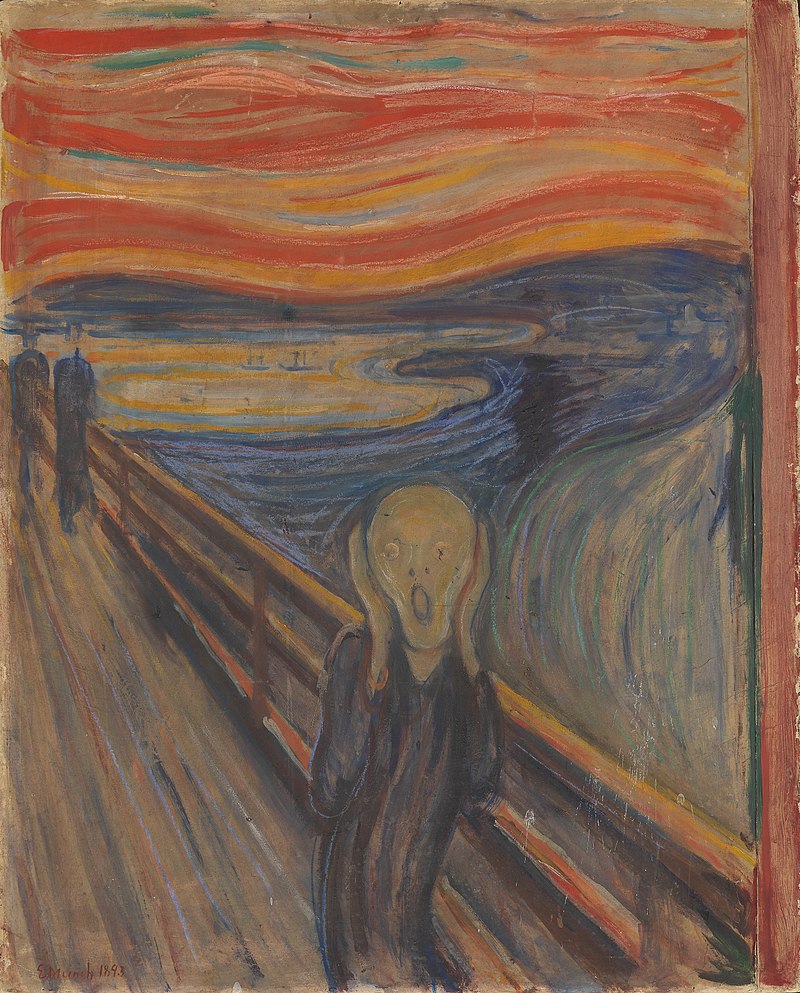

১৯৪৪ সাল। এডওয়ার্ড মুঙ্ক মারা গেলেন। তার বাসভবনের দ্বিতীয় তলার তালাবদ্ধ ঘর থেকে উদ্ধার করা হলো প্রায় ১ হাজার পেইন্টিং, ৪ হাজারের বেশি ড্রয়িং, আর ১৫ হাজারের বেশি প্রিন্ট, সাথে কাঠ আর ধাতু দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের নকশা, অসংখ্য ফটোগ্রাফসহ নানা শিল্পকর্ম তো রয়েছেই। অবিবাহিত এডওয়ার্ড মুঙ্কের কাছে এই শিল্পকর্মগুলোই ছিল নিজ সন্তানের মতো, আগলেও রাখতেন সেভাবেই। জীবনের শেষ ২৭ বছর লোকালয় থেকে দূরে গিয়ে থেকেছেন একা একা; বন্ধু বানিয়েছেন ব্রাশ, তুলি, ইজেল, ক্যানভাসকে; তা-ই চিত্রকর্মের সংখ্যা নেহাত ফেলে দেবার মতো নয়। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, আধুনিক যুগের অন্যতম প্রভাবশালী মুঙ্ককে পৃথিবী চেনে কেবল একটি ছবি দিয়েই, আর তা হলো ‘দ্য স্ক্রিম’।

মুঙ্কের ‘দ্য স্ক্রিম’কে বলা যেতে পারে বর্তমান সময়ের ‘মোনা লিসা’। দা ভিঞ্চি যেখানে মোনা লিসার প্রতিটি আঁচড়ে রেনেসাঁ যুগের প্রতিফলন ফুটিয়ে তুলেছেন, দ্য স্ক্রিম সেখানে দেখিয়েছে বর্তমান যুগকে আমরা কীভাবে দেখি- দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তা যেন প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে গিলে খাচ্ছে। মুঙ্ক নিজেই তার ডায়েরিতে তার ‘দ্য স্ক্রিম’ আঁকার অনুপ্রেরণা বলে গিয়েছেন, “এক সন্ধ্যায় আমি আমার দুই বন্ধুর সাথে হেঁটে যাচ্ছিলাম। সূর্য ডুবতে বসেছে, হঠাৎ যেন পুরো আকাশ রক্তের মতো লাল হয়ে গেল। হঠাৎ দুশ্চিন্তা ভর করলো আমার মাথায়, পুরো শরীর কাঁপতে শুরু করলো। বেড়ায় হেলান দিতেই মনে হলো আমি একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। চারদিক থেকে সেই চিৎকার ভেসে আসছে, আর তা হচ্ছেও একটানা।”

মুঙ্ক পরবর্তীতে এই ছবি নিয়ে বেশ কয়েকটি কাজ করেছেন। তেলরঙ দিয়ে এঁকেছেন দুটো, প্যাস্টেল দিয়ে আরও দুটো, সাথে আরও অনেকগুলো প্রিন্টও করেছেন নিজ হাতে। তেলরঙা দুটো ছবির একটা জায়গা পেয়েছে অসলোর জাতীয় চিত্রশালায়, বাকিটি মুঙ্ক জাদুঘরে। দুর্ভাগ্যক্রমে দুটো মূল ছবিই চোরের হাতে পড়েছিল, বিশেষ করে এখনো মুঙ্ক জাদুঘরেরটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই চুরির কারণে মৃত্যুর পরেও মুঙ্কের দুর্ভাগ্য এবং খ্যাতি আরও বেড়ে গিয়েছে, যে দুটো জিনিস তাকে তাড়িয়েছে সারাজীবন।

অসুস্থতা, ব্যর্থতা কিংবা নিজ জীবনের বেদনাময় ঘটনা, মুঙ্ককে একজন ‘মুঙ্ক’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। মুঙ্ক নিজ জবানিতেই বলে গিয়েছেন, “অসুস্থতা বা দুশ্চিন্তা ছাড়া আমি রাডারবিহীন জাহাজের মতো। আমার দুঃখ-দুর্দশা আমার জীবন আর আমার শিল্পকর্মের অংশ। এগুলো আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, আর এসব দুঃখ-যাতনা শেষ হয়ে যাওয়া মানে আমার শিল্পকর্মেরও শেষ হয়ে যাওয়া।” মুঙ্কের মতে, কোনো চিত্রকর কেবল সামনে যা দেখছেন তাই তুলির আঁচড়ে দাগ কেটে যাওয়া কোনো শিল্পকর্ম হতে পারে না; কোনো বিশেষ দৃশ্য বা ঘটনা নিজের ওপর কী প্রভাব ফেলেছে কিংবা নিজে কী অনুভব করতে পেরেছে, তার ছোঁয়া শিল্পকর্মে থাকা আবশ্যক।

আরেক নরওয়েজীয় চিত্রকর ক্রিস্টিয়ান ক্রোগের শিষ্য হিসেবে হাতে তুলি তুলে নিয়েছিলেন মুঙ্ক। ক্রোগ মূলত সমসাময়িক আমলের একেবারে চোখের সামনের বাস্তব জিনিসগুলো তার ছবিতে ফুটিয়ে তুলতেন, অনুসরণ করতেন ন্যাচারালিজমের। মুঙ্ক আবার এই গৎবাঁধা নিয়ম মানতে চাইতেন না, নিজের আবেগ-অনুভূতিগুলো ঢেলে দিতেন ছবির মধ্যে, একেক রঙ দিয়ে একেক অনুভূতির জানান দিতেন। আঁকিয়েদের ছবি আঁকার মূল ধারা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া পল গগ্যাঁ আর ভিনসেন্ট ভ্যান গখ ছিলেন মুঙ্কের চোখে আদর্শ, তাই আবেগ ফোটানোর পাশাপাশি রঙ দিয়ে খেলা করে মুঙ্ক নিজস্ব ছবি আঁকার ধরন তৈরি করে ফেললেন কিছুদিনের মধ্যেই। ১৮৯০-এর দিকে প্যারিসের বিখ্যাত এক চিত্রকরের ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, কারণ সেই চিত্রকরের অভিযোগ মুঙ্ক লালরঙা দেওয়ালকে এঁকেছেন সবুজ রঙে, যার সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই। মুঙ্কের নিজের ভাষায়, “আমি ছবি আঁকি আমি কী দেখছি তা নয়, বরং আমি কী দেখেছি (অনুভব করেছি) সেটা।” ছবি আঁকার সময় নিজের মডেলদের ওপরেও একটানা তাকিয়ে থাকতেন না তিনি, একবার দেখে নিজের মনে সাজিয়ে নিয়ে খুব দ্রুত এঁকে ফেলতেন।

মুঙ্ক জাদুঘরের কিউরেটর জার্ড ওলের মতে, “মুঙ্ক প্রাচীন গৎবাঁধা ছবি আঁকার স্টাইল অনুসরণকারী হিসেবে পরিচিত হতে চাইতেন না, বরং চাইতেন একজন সমসাময়িক চিত্রকর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে, যে কারণে তিনি পরিবর্তনকে ভয় পেতেন না।” মুঙ্কের সমালোচনাকারীদের একটি বড় অস্ত্র হলো- তিনি কোনো ছবি সম্পূর্ণ শেষ করতেন না, অর্ধেক বা অংশবিশেষ এঁকেই ঘরের এককোণায় অযত্নে ফেলে রাখতেন। ওলের মতে, “একদিক থেকে এটা সত্যি। কিন্তু মুঙ্ক চাইতেনই তার ছবিগুলো এরকমই ‘শেষ না হওয়া’ অবস্থায় থাকুক। তিনি তার আবেগগুলো ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে চাইতেন, কাঁচা আর খসখসে অবস্থার ছবিই ছিল তার পছন্দের, উজ্জ্বল-জমকালো কিছু নয়।” এর কারণ হয়তো তার রুক্ষ-খসখসে জীবন।

দুর্দশাময় জীবন, সাফল্যময় জীবন

মুঙ্কের জীবনের মনে রাখার মতো প্রথম স্মৃতি তার যক্ষায় আক্রান্ত মাকে চেয়ারে বসে বাইরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা, যাকে মুঙ্ক হারিয়েছিলেন ৫ বছর বয়সে। মায়ের মৃত্যুর পর তার সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়ে ওঠে বড় বোন সোফি এবং তাকেও সেই যক্ষ্মাতেই হারিয়ে ফেলেন ৯ বছর পর। মুঙ্ক নিজেও যক্ষ্মারোগী ছিলেন এবং ছোটবেলা থেকেই কাশির দমকে রক্ত বের হয়ে আসতো মুখ থেকে, তারপরেও তিনি বেঁচে ছিলেন বহু বছর। মুঙ্কের একমাত্র ভাই, পরিবারের সবচেয়ে সুস্থ-সবল ব্যক্তি হিসেবে যাকে মনে হতো, সে-ও হঠাৎ করেই ৩০ বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় মারা যায়। মুঙ্কের মতো দীর্ঘজীবী হন কেবল তার ছোটবোন ইঙ্গার, যিনি নিজেও অবিবাহিত ছিলেন সারাজীবন।

মুঙ্ক ছিলেন প্রচণ্ড রকমের নার্সিসিস্ট, যদিও চিত্রকরদের মধে এ দোষ অস্বাভাবিক নয়। মুঙ্ক নিজের পোর্ট্রেট এত বেশি এঁকেছেন যে তা দিয়ে নিজের ভিজ্যুয়্যাল আত্মজীবনী বানিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। মুঙ্কের প্রতিভা কিশোর বয়সেই প্রকাশ পেতে থাকে, আর সময় গড়ানোর সাথে সাথে তা হতে থাকে আরও পাকাপোক্ত। ১৬ বছর বয়সে আঁকা নিজের পোর্ট্রেটের সাথে তার ৫ বছর পরের পোর্ট্রেট মেলালেই এই পার্থক্য চোখে পড়বে। ৫ বছর আগে নিজেকে সুদর্শন কিশোর হিসেবে আঁকা মুঙ্ক ৫ বছর পর নিজেকে আঁকলেন এক ভেঙে পড়া উদ্ধত যুবক হিসেবে; চুল আর চিবুক ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিশে গিয়েছে, সরু চোখ আর উঁচু করে রাখা চোয়াল জানান দিচ্ছে কাউকে পরোয়া না করা মনোভাব, অন্যদিকে লাল চোখ আর চোখের নিচের গাঢ় কালো দাগ প্রমাণ করছে রাত জেগে মদে চুর হয়ে থাকা মুঙ্কের পড়ন্ত অবস্থার।

এদিকে বাবা ক্রিস্টিয়ান মুঙ্কের জন্য ক্রমেই ছেলের পড়ালেখার খরচ জোগাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিলো। তার ওপর ছেলে এডওয়ার্ডের সন্দেহজনক বন্ধু-বান্ধবের পেছনে টাকা ওড়ানোর জন্য ক্রিস্টিয়ানও ছেলের প্রতি বেশ বিরক্ত ছিলেন, মাঝেমধ্যে খরচ নিয়েই বাকবিতণ্ডা বেঁধে যেত। ১৮৮৯ সালের মুঙ্ক প্যারিস সফরের সময় হঠাৎ এক চিঠি পেলেন, বন্ধুর ভাব দেখেই বুঝে গিয়েছিলেন ভেতরে কোনো খারাপ সংবাদ আছে। এক রেস্টুরেন্টে বসে একা একা পড়লেন নিজের বাবার মৃত্যু সংবাদ, স্ট্রোক করে মারা গিয়েছেন তিনি। ‘সে আমার চাহিদা বুঝতো না, আমিও বুঝতাম না সে আমার কাছ থেকে কী চায়,’ – বাবার প্রতি এমন মনোভাব ধরে রাখা মুঙ্কও এই সংবাদ পড়ে খেই হারিয়ে ফেললেন, বাবার মৃত্যুর সময় পাশে না থাকায় ভুগতে থাকলেন অনুশোচনায়। মা এবং বোনের মৃত্যুর সময় যেভাবে সেই দুঃখ-কষ্ট ছবিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, সেটি বাবার ক্ষেত্রে হবে না ভেবেও অনুশোচনা বেড়ে গেল আরও কয়েক গুণ। ১৮৯০-এ আঁকা ‘নাইট ইন সেইন্ট-ক্লাউড’-এ দেখা গেল সীন নদী থেকে আসা উজ্জ্বল আলো জানালা ভেদ করে গাঢ় নীল রঙা ঘরের মেঝেতে (যেটি তার দুঃখ ভারাক্রান্ত মনের প্রকাশ) একটি ক্রস চিহ্ন তৈরি করেছে। ধর্মপ্রাণ বাবাকে এভাবেই নিজের ছবিতে সম্মান জানালেন মুঙ্ক। বাবার মৃত্যুর পর বুঝতে পারলেন পরিবারের হাল ধরার কঠিন দায়িত্ব এবার তাকেই ধরতে হবে।

বাবা মারা যাওয়ার পর মুঙ্ক একইসাথে নিজের জীবনের সবচেয়ে কর্মোদ্যম এবং একইসাথে সবচেয়ে কষ্টকর সময় কাটানো শুরু করলেন। প্যারিস এবং বার্লিনের মধ্যে সময় ভাগ করে নিয়ে নিজের পুরোটা সময় ঢেলে দিলেন The Frieze of Life নামক এক সিরিজ চিত্রকর্মে। বার্লিনে প্রদর্শিত ২২টি ছবির প্রায় প্রত্যেকটির নামই নির্দেশ করে তার ছবি আঁকাকালীন মনের অবস্থা; ‘Melancholy’, ‘Jealousy’, ‘Despair’, ‘Anxiety’ বা ‘Death in the Sickroom’- এরকমই কিছু নাম।

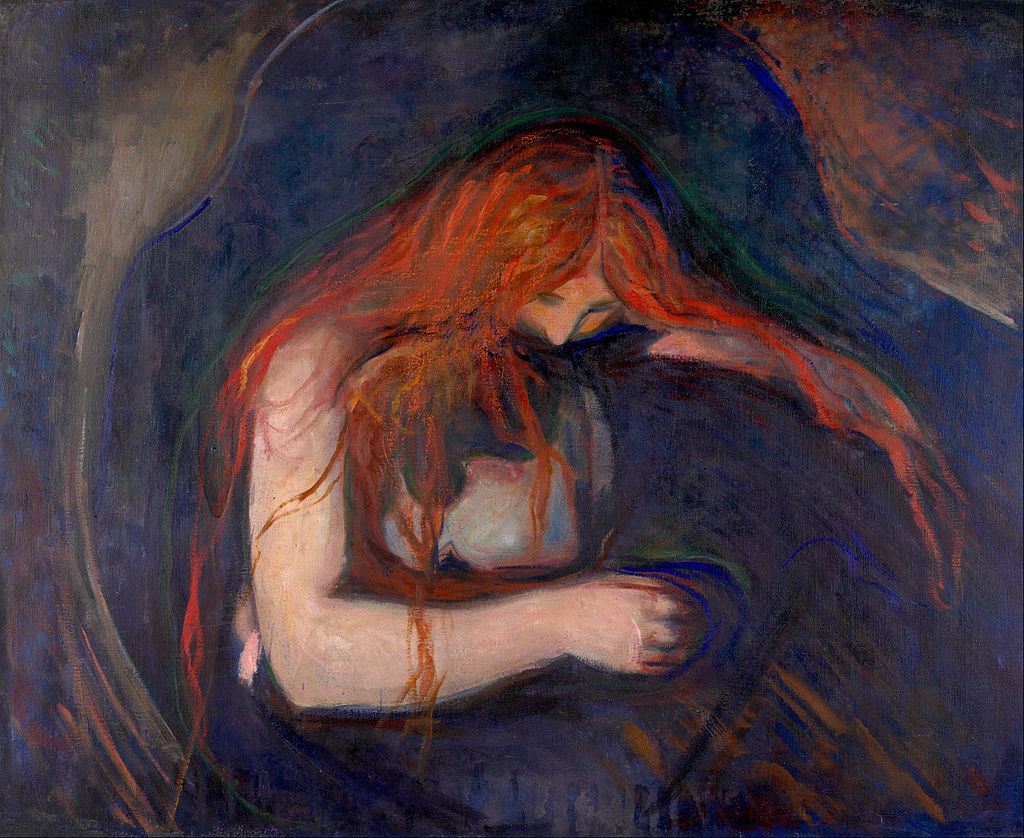

বার্লিনে প্রদর্শিত হবার পরপরই মুঙ্ক রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন, তার ছবিগুলো হয়ে উঠলো সংগ্রহের বিষয়। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনেই ছিল ঘনীভূত অন্ধকার। মুঙ্ক যেমন দাবি করেছিলেন যে তার ছবি আঁকার পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে তার জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, The Frieze সিরিজটিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সিরিজের সবচেয়ে শেষে আঁকা ছবিটির সাথে জড়িয়ে ছিল তার জীবনের এক অদ্ভুতুড়ে প্রেম।

প্রণয় এবং অস্থির সময়

প্রভাবশালী মদ ব্যবসায়ীর ২৯ বছর বয়সী মেয়ে টুলা লারসেনের সাথে মুঙ্কের প্রথম দেখা এক স্টুডিওতে, আরেক আঁকিয়ের পরিচিত হিসেবে এসেছিল মুঙ্কের সাথে দেখা করতে। প্রথম দেখাতেই মুঙ্ককে বেশ ভালো লেগে গেল টুলার, এবং বলতে গেলে একপ্রকার জোর করেই মুঙ্ককে সম্পর্কে জড়াতে বাধ্য করলেন। অবশ্য টুলা লারসেন মুঙ্কের জীবনের প্রথম নারী ছিল না। ২১ বছর বয়সে এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের স্ত্রী, মিলির সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন মুঙ্ক। প্রায় দুই বছর আসগার্ডস্ট্র্যান্ড নামক এক গ্রামে নিয়মিতভাবে দেখাসাক্ষাৎ করতেন তারা। এদিকে মিলি একদিকে স্বামী, অন্যদিকে মুঙ্কের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েনে মুঙ্কের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। ধারণা করা হয়, মুঙ্কের দুই বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘Vampire’ এবং ‘Ashes’, মিলিকে কল্পনা করেই এঁকেছিলেন মুঙ্ক। আসগার্ডস্ট্র্যান্ডেও ছোটখাট একটা কটেজ কিনে রেখেছিলেন তিনি।

যা-ই হোক, টুলা লারসেন বারবার বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকলেন। মুঙ্কও তা করতে নারাজ। তার মতে, তিনি যখন চুমু খেতেন, তখন মনে হতো কোনো লাশের সাথে চুমু খাচ্ছেন। টুলা বিয়ে করতে হাজির হলেন জার্মানিতে, বিয়ের সব কাগজপত্র সাথে নিয়ে। এদিকে সেসব কাগজপত্র হারিয়ে ফেললেন মুঙ্ক। বিয়ের জন্য উঠেপোড়ে লাগা টুলা তাগাদা দিতে থাকলেন ফ্রান্সে গিয়ে বিয়ে করার জন্য, কারণ বিয়ে করতে হলে এসব কাগজ ফ্রান্সে প্রয়োজন হয় না। এদিকে সুযোগ পেতেই মুঙ্ক ফ্রান্স থেকে পালালেন ইতালিতে, এবং শেষমেশ বার্লিনে গিয়ে থিতু হলেন The Frieze প্রদর্শনীর কাজে।

বার্লিনে সফলতা দেখার পর ঐ বছরেই মুঙ্ক ফিরে গেলেন আসগার্ডস্ট্র্যান্ডে একটু বিশ্রাম আর শান্তির খোঁজে। কিন্তু মদ পান করে মাতাল হয়ে ঝগড়া করতে করতে বাড়ি ফেরা মুঙ্ক তা খুঁজে পেলেন না। এদিকে তার খোঁজ পেয়ে আসগার্ডস্ট্র্যান্ডে হাজির হলো টুলা, প্রায় ১ বছর পর আবার দুজনের দেখা। মুঙ্ক এড়িয়ে যেতে চাইলেও টুলার বন্ধুবান্ধবের কাছে আত্মহত্যা আর অতিরিক্ত মরফিনে আসক্তির খবর পেয়ে অবশেষে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পুরো ঘটনা জানান না গেলেও একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায় এবং মুঙ্ক তার রিভলবার দিয়ে নিজের হাতেই গুলি করে বাম হাতের এক আঙুল উড়িয়ে দেন। পরবর্তীতে এ নিয়ে তিনি ডায়েরিতে লেখেন, “সবাই বিকৃত হয়ে যাওয়া হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতো, বিতৃষ্ণার চোখে দেখতো বীভৎস হাতকে।”

এদিকে মুঙ্ক আরও রেগে যান যখন টুলা আরেকজন আঁকিয়েকে বিয়ে করে বসেন। এসব ঘটনার পর মুঙ্ক মদ্যপানের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন। এতটাই বেড়ে যায় যে তিনি আর মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। মদ পান করে শান্ত হওয়ার চেষ্টা করতেন তিনি, কিন্তু মদের প্রতি নির্ভরশীলতা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। মদ্যপ অবস্থা থাকা সত্ত্বেও এ সময় বেশ কিছু মাস্টারপিস এঁকেছিলেন তিনি, বিশেষ করে ওয়াইনের বোতল নিয়ে নিজের পোর্ট্রেট ছিল এই অস্থির সময়ের নিখুঁত প্রতিবিম্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯০৮ সাল, কোপেনহেগেনে হঠাৎ পড়ে গেলেন মুঙ্ক। বাম পাশ প্যারালাইজড হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অদ্ভুত সব শুনতে লাগলেন তিনি। প্যারিসে থাকাকালীন বন্ধু হয়ে যাওয়া ড্যানিশ কবি এমানুয়েল গোল্ডস্টাইনের পরামর্শে শহরের বাইরে এক স্যানিটারিয়ামে ভর্তি হলেন, মদ্যপানের পরিমাণ কমার পাশাপাশি মানসিকভাবেও স্থির হওয়ার সুযোগ পেলেন তিনি। প্যারালাইজ অবস্থাও থেকে কিছুটা সুস্থ হলেন। কয়েক মাসের বিশ্রামের পর হাত নিশপিশ করতে থাকলো তুলি-ব্রাশ ধরার জন্য। জীবনের অর্ধেকটা পড়ে থাকলেও বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই মনে করেন মুঙ্ক তার সেরা ছবিগুলো এঁকেছিলেন প্যারালাইজ হওয়ার আগেই। জীবনের পরের অংশ অত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পোহাতে না হলেও এর বিনিময়ে তাকে মানুষের সংসর্গ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

পরের বছর মুঙ্ক ফিরে এলেন মাতৃভূমি নরওয়েতে। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসেম্বলি হলের ম্যুরাল তৈরির জন্য। ততদিনে মুঙ্ক বেশ বিখ্যাত। সদ্য স্বাধীন হওয়া নরওয়েতে হেনরিক ইবসেন জাতীয় লেখক আর এডওয়ার্ড গ্রেগ জাতীয় সুরকার হওয়ার মতো মুঙ্কও পেয়েছেন জাতীয় চিত্রকরের মর্যাদা। খ্যাতির পাশাপাশি অর্থ আসলেও শান্তি আসেনি। শান্তি পেতে তাই অসলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে, একেলিতে প্রায় ১১ একর জায়গা কিনে তার মধ্যিখানে বাড়ি বানালেন মুঙ্ক। কাজের চাপ সামলাতে এই কাজ করেছিলেন বলে একবার দাবি করলেও ১৯২০-দশকের শুরুতে ডায়েরিতে লিখেছিলেন, “আমার জীবনের দ্বিতীয় অংশ কেবল নিজেই নিজেকে ঠিক রাখার জন্য যুদ্ধ বৈ কিছু নয়।”

একেলিতে থাকার সময় মুঙ্ক ঝুঁকলেন প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার দিকে। গ্রামীণ পরিবেশ আর খামারের জীবন ফুটে উঠলো তার ছবিতে, প্রথমদিকে একটু উজ্জ্বল রঙিন রঙে, যেগুলো ক্রমেই ফ্যাকাসে বিবর্ণ হতে থাকলো তার মনের অবস্থানুযায়ী। তার বিখ্যাত ছবিগুলোও বেশ কয়েকবার পুনরায় এঁকেছিলেন এই সময়ে। পরিবারের বাকি সদস্যদের আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন তিনি, তবে কখনোই তাদের সাথে দেখা করতেন না, কথা হতো চিঠির মাধ্যমে। বলতে গেলে নিজেকে একপ্রকার গুটিয়েই নিয়েছিলেন মুঙ্ক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই স্প্যানিশ ফ্লু ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে মুঙ্কও আক্রান্ত হয়েছিলেন, পৌঁছে গিয়েছিলেন মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত। যখনই কিছুটা সুস্থ হতেন বা তুলি হাতে নেওয়ার মতো শক্তি পেতেন তখনই নিজের একটা করে পোর্ট্রেট এঁকে ফেলতেন তিনি। ১০ বছর পর ডান চোখের শিরায় রক্ত জমে প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়ার সময়েও ঐ একই কাজ করেছিলেন, ঐ সময়ের আঁকা ছবিগুলোর নাম দিয়েছিলেন ‘Self-portrait During the Eye Disease’। তবে শেষ পর্যন্ত চোখ সুস্থ হয়েছিল গত দুবারের মতোই।

Image Source: Wikimedia Commons

মৃত্যুর আগের ২ বছর মুঙ্ক আবারো নিজের পোর্ট্রেট আঁকা শুরু করলেন ‘Self-portrait Between the Clock and the Bed’ নামে। তিনি নিজেই টের পেয়েছিলেন তার জীবন ফুরিয়ে আসছে, তাই শেষবারের মতো কাজ সেরে নিচ্ছেন। ছবিগুলোতে দেখা যায় বিছানা আর বিছানার পাশের গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের মাঝখানে কোনোরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন ক্ষমা চাচ্ছেন এত বেশি জায়গা নেওয়ার জন্য। তার পেছনের দেয়ালে সারি করে বাঁধানো তার সন্তানরা, যাদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

Image Source: Wikimedia Commons

[নিবন্ধটি ২০২১ সালের ৬ নভেম্বর The Business Standard-এর সাপ্তাহিক প্রকাশনা ‘ইজেল’-এর ১২তম সংখ্যায় ‘মুঙ্কের চিৎকার জীবনভর!’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।]

.jpg?w=600)