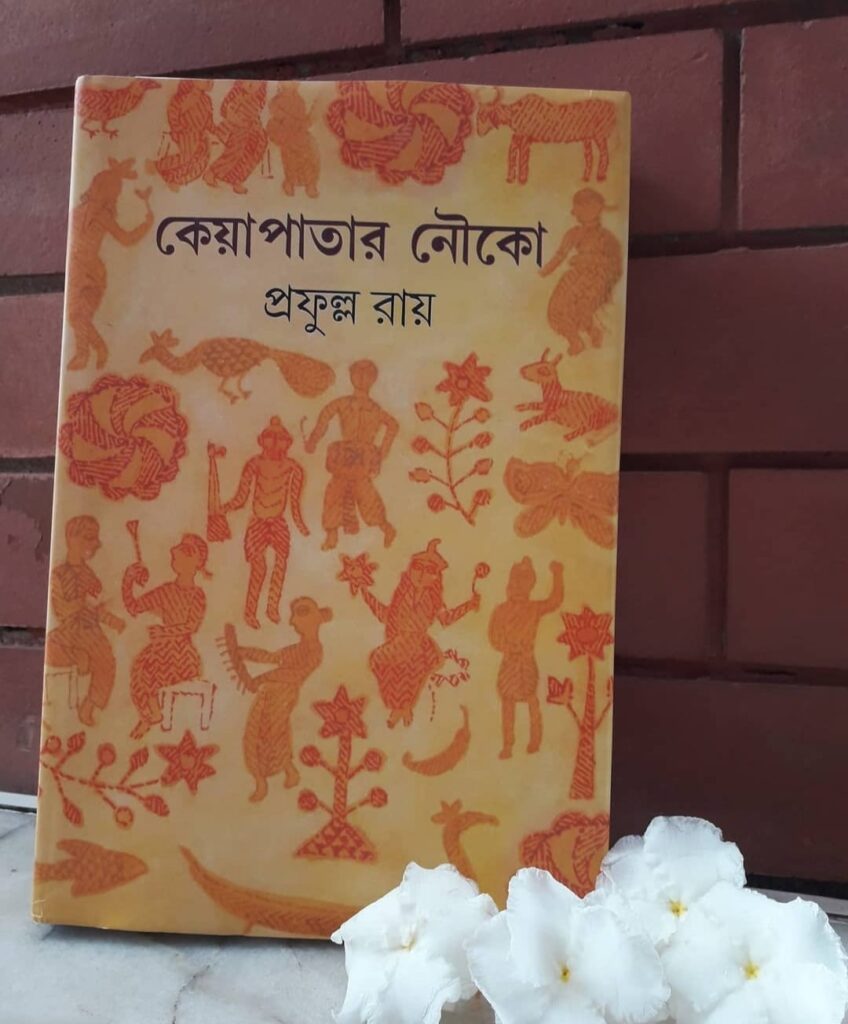

কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বরে, তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামে। দেশভাগ নিয়ে তার রচিত উপন্যাস ‘কেয়াপাতার নৌকা’ এবং সেই উপন্যাস উপজীব্য করে চিত্রিত নাটক পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, বাংলাদেশেও অনেক জনপ্রিয় হয়েছিল। ‘যখন যা মনে পড়ে’ গ্রন্থে, প্রফুল্ল রায় পূর্ব বাংলায় তার অতিক্রান্ত শৈশবের স্মৃতিচারণ করেছেন। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে লেখক ভারতে চলে যান।

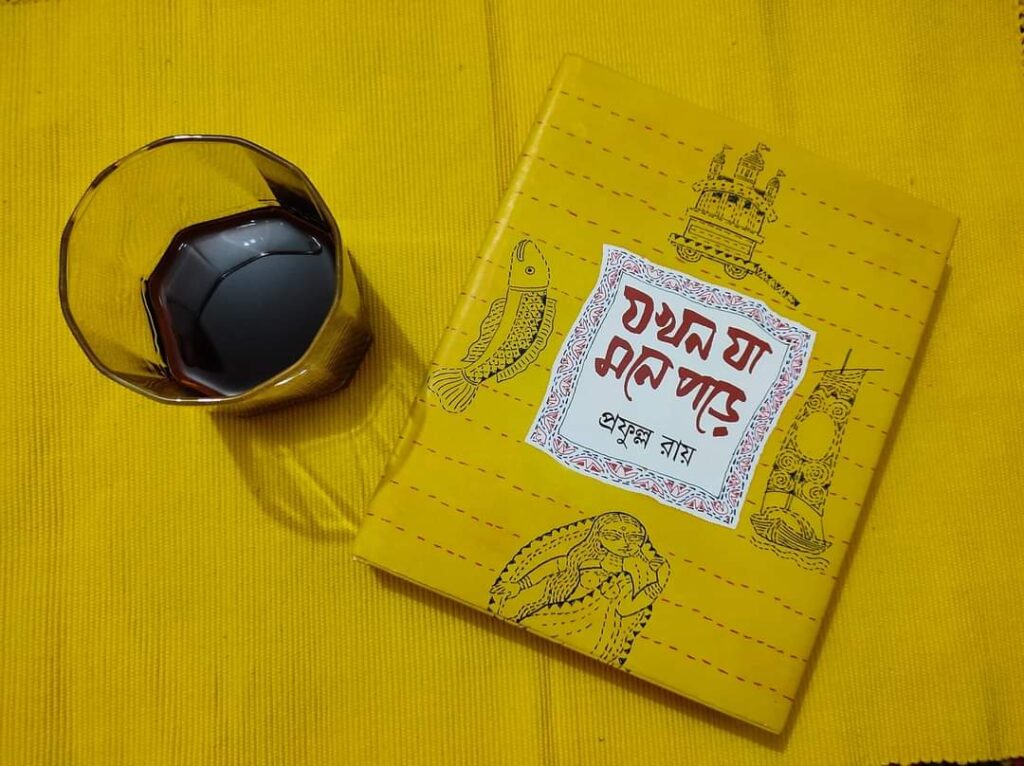

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার দে’জ প্রকাশনী থেকে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে। শক্তপোক্ত, হার্ডবাউন্ড হলুদরঙা বইটির প্রচ্ছদ করেছেন দেবব্রত ঘোষ ও ভেতরের চমৎকার চিত্রগুলো এঁকেছেন শান্তনু দে। বইয়ের সাধারণ আকার থেকে বেরিয়ে অনেকটা পুরনো দিনের ফটো অ্যালবামের মতো আকৃতি দেবার ফলে আবেদন বেড়ে গিয়েছে আরো কয়েকগুণ। প্রফুল্ল রায়ের স্মৃতিচারণও অবশ্য তেমনই ‘ফটোগ্রাফিক’, প্রাঞ্জল লেখা পড়লে বোধ হয়- সবকিছু যেন ভেসে উঠছে চোখের সামনেই। বইতে মাখনরঙা, খসখসে, মোটা কিন্তু ওজনে হালকা উৎকৃষ্ট মানের কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে, বানান ভুল চোখে পড়েনি। তবে, পূর্ব বাংলার টানে বলা প্রতিটা শব্দের পরে বন্ধনীর মধ্যে তার প্রমিত বাংলা উচ্চারণ লিখে দেবার ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু লেগেছে।

বইয়ের শুরুতে আমরা প্রফুল্ল রায়ের নানাবাড়ির গ্রামের পরিচয় পাই, যেখানে হিন্দু, মুসলমান মিলেমিশে বাস করে, সবাই সবার সুখে-দুঃখে এগিয়ে আসে। আমরা ছোটবেলায় যেরকম সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা গ্রামের কথা পড়েছি আটপাড়া গ্রামটি ঠিক তেমন। পদ্মার শাখা নদী ইছামতির পাড়ে অবস্থিত সেই গ্রামে কয়েকশো টিনের চালের বাড়ি, কিছু পাকা দালান-কোঠা আর চারশো পরিবারের প্রায় তিন হাজার মানুষের নিবাস। সেই গ্রামে ছিল একটি পোস্ট অফিস, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় আর মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয়, যেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হতো।

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে এই গ্রামে সেই চল্লিশের দশকে একটা বিশাল লাইব্রেরি ছিল, যেখানে সর্বসাধারণের পাঠের জন্য উন্মুক্ত ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশি বই ও পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন। গ্রামের সবাই সেখান থেকে বই নিয়ে পড়ত, কর্মজীবী পুরুষ থেকে শিশু, কিশোর, বাড়ির নারীরা সবাই লাইব্রেরির নিয়মিত গ্রাহক ছিল। চিন্তা করা যায়, সেই আমলেও পূর্ব বাংলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম যেখানে দৈনিক পত্রিকা পৌছায় তিন-চারদিন পর, কত অগ্রসর ছিল! মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী, বিপ্লবী যোগেশ গুহ ছিলেন সেই লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, যাকে ভারত রক্ষা আইনে ইংরেজ সরকারের পুলিশ প্রায়ই গ্রেফতার করে নিয়ে যেত।

বইয়ে প্রফুল্ল রায় কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ না করে, বিভিন্ন ঘটনার কালক্রমিক স্মৃতিচারণের মাধ্যমে কাহিনী এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। সেই ঘটনাগুলোর মাধ্যমেই আমাদের পরিচয় ঘটে যোগেশ গুহ, দারোগা, মোহনবাশি সাহারায়, মকবুল মামা, আশু দত্ত, ত্রিলোচন কবিরাজ, সংসারত্যাগী গোঁসাই, বিপ্লবী যতীন ভট্টশালীসহ অনেক বর্ণিল চরিত্রের সাথে। বই পড়ার সময় ক্ষণে ক্ষণে পাঠকের মনে হবেই, “আহা! প্রফুল্ল রায়ের শৈশব কতই না মজার ছিল!“

বইতে আটপাড়া গ্রামে হিন্দু-মুসলমান কতটা সম্প্রীতির সাথে বাস করতো সেটা বার বার উঠে এসেছে। তেমনই এক উদাহরণ হলো মকবুল মামার চরিত্র। পঞ্চাশের বেশি বয়সী মকবুল মামা বাস করতো গ্রামের মুসলমান পাড়ায়, সপরিবারে। বেচার বাম পা, ডান পায়ের থেকে খাটো হবার কারণে তাকে একটু খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতে হতো। পেশায় সে ছিল গ্রামের চৌকিদার, অবশ্য পঁচিশ বছর চৌকিদারি করার পরেও দফাদার হতে না পারায় মনে আক্ষেপ তার একটু ছিল।

নিষ্ঠাবান, নামাযী মুসলমান হলেও গ্রামের সকল হিন্দু পরিবারের সাথে তার সখ্য ছিল, সবার বাড়িতে ছিল তার অবাধ যাওয়া-আসা। এমনকি গ্রামের ছেলে-মেয়েদেরকেও সে আপন ভাবতো বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে। লেখককে বাইরে থেকে আগত একজনের কাছে ভাগনে হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবার পর তার বিস্ময় লক্ষ্য করে মকবুল বলে, “ক্যান, আমি মুসলমান বইল্যা হ্যায় আমার ভাইগনা অইতে পারে না?” এমনই মাটির মানুষ ছিলেন মকবুল মামা। গ্রামের সকল উৎসব, পূজা-পার্বণ, বিয়ে-শাদী, পৈতে, শ্রাদ্ধ সব অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নানা কাজকর্ম করে দিত। ভাবলে অবাক হতে হয় যেখানে ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে এত সম্প্রীতি ছিল, সুন্দর সহাবস্থান ছিল কয়েক বছরের মধ্যে শুধুমাত্র আলাদা ধর্মাবলম্বী হবার কারণে নিজের শেকড় ত্যাগ করে সেখান থেকে হাজারো মানুষকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়।

প্রফুল্ল রায়ের বর্ণনায় আমরা দেখি বাল্যকালে কী অসাধারণ মানুষদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রমেশ চক্রবর্তী, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে অসাধারণ ফলাফল করার পরেও গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষকের চাকরি নেন, আমৃত্যু তিনি তার লক্ষ্যে অটল ছিলেন। সেই বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন আশু দত্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংকশাস্ত্রে চমকপ্রদ ফলাফল করে অনেক লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি গ্রামের শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্য নিজ গ্রামে ফিরে এসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি প্রতিদিন রাতে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখতেন কে কেমন পড়াশোনা করছে, প্রয়োজনে নিজে বসে থেকে ঘন্টাখানেক পড়াতেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাফল্যকে তিনি নিজের সাফল্য মনে করতেন, তাদের ব্যর্থতাকে নিজের ব্যর্থতা জ্ঞান করতেন।

আশু দত্তের মতো আরো একজন মহৎপ্রাণ শিক্ষকের গল্প প্রফুল্ল রায় আমাদের শুনিয়েছেন, নাম তার নিশানাথ বাড়রী, হরমোহন কুন্ডু হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। শিক্ষক মহাশয়ের আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত করুণ, কিন্তু মনটা সোনায় মোড়ানো। তার স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে আটপাড়া গ্রামের হাই স্কুলে। কিন্তু বেতকা থেকে আটপাড়া আসা অনেক পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তার উপর তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা হতো টানা সাত দিন, দিনে দুটো করে। তার ছাত্রদের পক্ষে প্রতিদিন দুটো পরীক্ষা দেওয়া ও নিজ এলাকা থেকে যাওয়া-আসা করা একেবারেই সম্ভব ছিল না।

তাই তিনি গ্রামের মুরব্বীদের কাছে আর্জি নিয়ে এসেছেন, যাতে তারা সবাই মিলে তার চৌত্রিশজন শিক্ষার্থী ও তাদের চড়নদার পাঁচজন শিক্ষককে থাকবার জায়গা করে দেন। এখন, এই সময়ে এসে অসম্ভব প্রার্থনা মনে হচ্ছে, তাই না? অথচ তখন গ্রামের মুরব্বীরা কিন্তু একবাক্যেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন পরীক্ষার্থী ও তাদের সাথের শিক্ষকদের থাকার জায়গা, খাওয়া-দাওয়া, দুধ-ডিমের ব্যবস্থা করে দিতে। আসলে, তখন মানুষের মাঝে সহমর্মিতা অনেক বেশি ছিল, সকলে সবার সুবিধা-অসুবিধা দেখতো, অন্যজনের প্রয়োজনে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে যেত।

প্রফুল্ল রায়ের প্রাঞ্জল, প্রাণবন্ত লেখনীতে সেই সময়ের পূর্ব বাংলার গ্রামীণ পরিবেশ, সংস্কৃতি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন খুবই সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। আমরা দেখেছি একজনের ছেলের বিয়েতে পুরো গ্রামের মানুষ শরীক হচ্ছে, মুরব্বীরা সবাই নিজের বাড়ির ছেলের বিয়ের মতো করে সাহায্য করছেন, মেয়েকে আশির্বাদ করতে যাচ্ছেন, সকল আচারে অংশ নিচ্ছেন। তখনকার দিনের হিন্দু বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান, বিভিন্ন রীতি-নীতি, বিয়ের ভোজ সবকিছুই প্রফুল্ল রায় অনেক যত্ন নিয়ে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও গ্রামীণ হাট, হাটুরেদের জীবন, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক, দ্রব্যমূল্য, খাঁটি খাবারের সহজলভ্যতা ইত্যাদি অনেক বিষয় উঠে এসেছে তার কলমে।

বইতে আফজল মামা, মহেষ ঘোষ, ত্রিলোচন ভিষকরত্নের মতো মহাত্মনদের বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি আছে এক সাধুর কথা যে কিনা বছরের ১১ মাস পুরো দেশ ঘুরে ঘুরে নিজের কথিত শিষ্যদের ঘাড়ে বসে ভূড়িভোজন করে। সবার মধ্যে অনেক সম্প্রীতি থাকলেও সবক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা এমন ছিল তা কিন্তু নয়। তখনও আর্থিক শ্রেণিবিভাগ ও বর্ণবাদ ছিল, লেখক মোটামুটি উচ্চবিত্ত ঘরে বড় হওয়ায় এবং বয়সে ছোট থাকায় জাত-পাতের অনেক বিষয় হয়তো তার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। বইয়ের শেষদিকে বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রথম লেখকের চোখে এই বিষয়টি ধরা পড়ে। তবে শ্রেণীবিভাজনের ব্যাপারটা বেশিরভাগ সময়েই প্রযোজ্য ছিল শুধু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের জন্যই। লেখকের ভাষায়, “তনভিরদাদা আর আফজলদাদার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ ছিল না। কারণটা কী? খুব সম্ভব তারা উচ্চশিক্ষিত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে উঁচু স্তরের মানুষ বলেই?” মূলত, বৈষম্য যতটা না ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক, তার চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক।

‘যখন যা মনে পড়ে’ অত্যন্ত সুপাঠ্য এক আত্মজীবনী। প্রফুল্ল রায় তার শৈশবের সময়টুকু ধরে রেখেছেন এক নহর মধু মিশিয়ে, প্রাঞ্জল লেখনীর মাধ্যমে। এই বই পড়ার সময় পাঠক, লেখকের ছেলেবেলার প্রতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারবে না। মনে হবে, কত ঐশ্বর্যময়ই না ছিল প্রফুল্ল রায়ের জীবন! বইটি পড়া শেষ হবার পরে এক অবর্ণনীয় মায়ার সাথে প্রচ্ছন্ন একটা দুঃখবোধও তৈরি হয়- আমাদের দেশ এত্ত সুন্দর ছিল? সত্যিই?

.jpg?w=600)